基于审美意识培养的小学古诗教学策略

【摘要】古诗凝练意丰,因简洁含蓄、形意合一而传承千年。由于学生与诗人所处时空和经历的差异性过大,因此在古诗教学中,部分学生无法深刻体会古诗中的审美意境。如何丰富学生情感和内心体验,使学生深入感知诗文内在的呐喊与情感,培养小学生初步的审美意识甚至达成审美创造呢?文章以小学语文五年级下册《秋夜将晓出篱门迎凉有感》为例,探究基于审美意识培养下的小学古诗教学策略,旨在让学生汲取古诗深层意蕴,培养审美意识,传承传统文化。

【关键词】小学古诗教学;审美创造;审美意识

作者简介:李倩(1981—),女,广西壮族自治区玉林市北流市永顺小学。

古诗是小学语文教学中的一大难点。首先,学生与诗人所处时空和经历的差异,容易导致学生对古诗的理解停留在文字表面,难以透过表层深入感知其内在的情感。其次,部分教师采用机械式的教学方法,逐字剖析诗句或脱离文本一味拓展,造成学生学习兴趣不高、学习动力不强。

温儒敏指出:“中小学的很多诗词课缺少整体感悟,缺少完整审美。”[1]可见,拒绝零碎化的阅读与翻译,让学生逐层感悟古诗氛围,感受诗人情感,才有可能达成审美意识的培养目标。本文以古诗《秋夜将晓出篱门迎凉有感》为例,探究基于审美意识培养下的小学古诗教学策略,旨在让学生汲取古诗深层意蕴,培养审美意识,更好地传承优秀传统文化。

一、研读课标方向,立足文本定位,明确审美意识培养目标

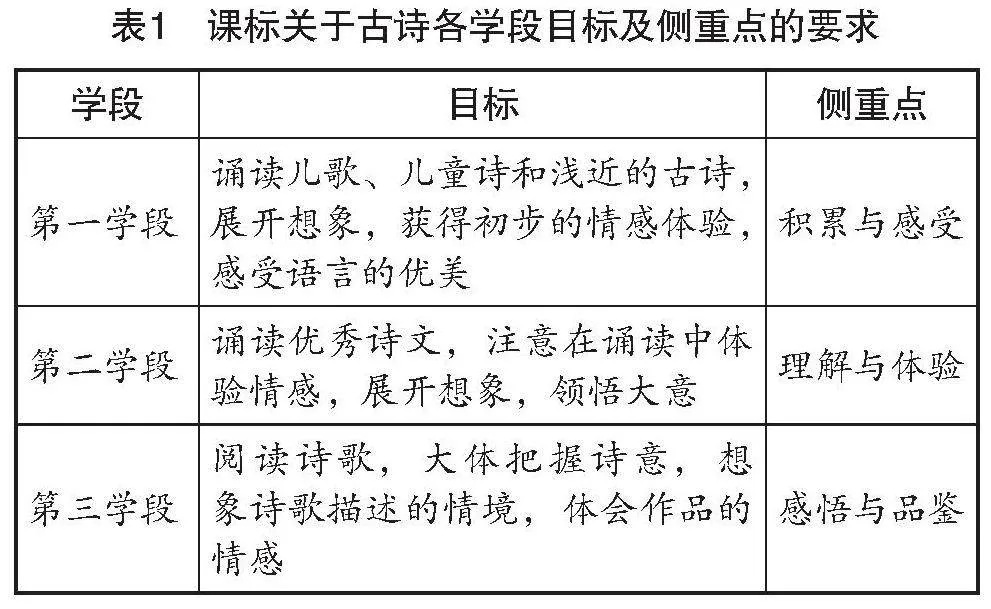

《义务教育语文课程标准(2022年版)》中提出了语文核心素养的四大内涵,其中“审美创造”维度是指学生通过感受、理解、欣赏、评价语言文字及作品,获得较为丰富的审美体验,具有初步的感受美、发现美和运用语言文字表现美、创造美的能力[2]。纵观统编版小学语文教材可以发现,古诗词数量递增,古诗学段目标也在逐步提高[3]。各学段目标及侧重点如下(见表1)。

教师通过研读课标,纵向关注编排意图,便能发现古诗教学的目标从低到高分别为“积累与感受”“理解与体验”“感悟与品鉴”,由积累到欣赏,由具象到抽象,目标方向呈梯度螺旋上升。每学段目标之间存在着一定的差异与衔接,如果不顾学段差异而“一刀切”,便容易出现教学越位、缺位现象。本课针对的是第三学段的学生,因此,教学主要目标确立为“感悟与品鉴”。教师应结合学情,从学生最近学习发展区出发,在前两个学段“积累与感受”“理解与体验”的学习基础上展开教学。在古诗教学中,除了关注课标要求,教师还要立足具体教材文本,纵向关联年段之间的古诗教学训练目标,对比其衔接点与异同处,并将课后练习题作为切入点,留意同类主题要素间的关联与梯级变化设置。

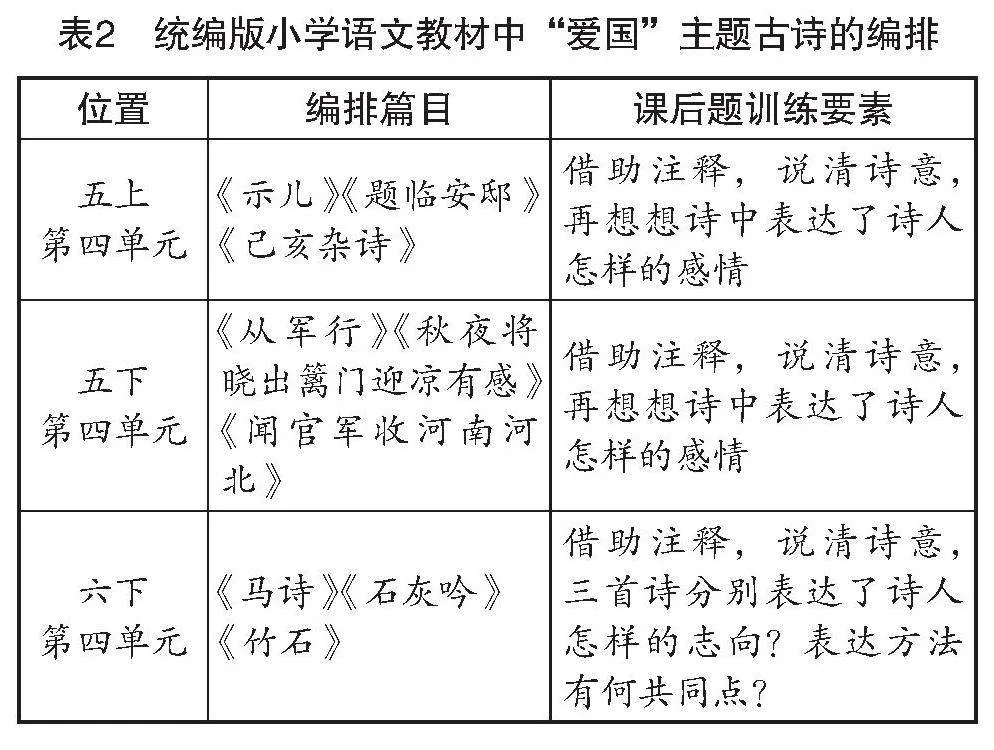

立足文本定位发现,小学古诗的学习并不是孤立的,教材十分注重梯度的螺旋上升,并循序渗透。本课《秋夜将晓出篱门迎凉有感》为陆游的爱国诗之一,承接五年级上册的爱国诗篇,又与六年级下册的《马诗》《石灰吟》等遥相呼应,起到承上启下的作用,同为“爱国”主题,逐层编排,一再强化(详见表2)。

三个阶段古诗词主题相同,但课后对学生的学习要求到了六年级有所变化,由“感情”到“志向”,由“感受”到“感悟”,要求逐级上升,并逐渐突显审美创造意识的训练目标与培养梯度。

结合以上分析,笔者将本首诗的审美意识培养目标定位为:进一步想象诗文的情境,体会作品及诗人笔下蕴含的情感;训练相应能力与要素,由浅至深地探寻古诗蕴含的情感,培养初步的审美意识。

二、多元教学策略,丰富情感体验,培养审美创造能力

古诗言简意丰,一字多义,要想让学生更深入地体会句中意、诗中情,教师就需要充分激发他们的学习自主性,引导他们在课前、课中、课后通过各种途径及策略充实认知与体验,探寻诗人内心情感与诗歌内涵,逐级达成培养审美创造能力的目标。

(一)情感初体验:课前补白,精准搜集,溯源审美

学生所生活的年代离诗人所处的年代相距甚远,因此学生很难透过文本表层去深入感知诗歌的情感。所谓“知人论世”,知其人才可能懂其诗、明其心。教师适时补充资料,溯源诗人与诗作,帮助学生了解作者创作的时代背景,是古诗教学中重要的一环。

对此,教师可以在课前布置预习任务,引导学生认识诗人、熟悉诗人,充分了解诗歌创作背景与作者际遇,使学生更好地感同身受。由于学生已经学过陆游的《示儿》,对陆游有初步的认识,因此,在教学《秋夜将晓出篱门迎凉有感》一诗时,教师可以摒弃传统的预习“三部曲”模式(读、划、说),而是让学生运用自己擅长的方式,如运用网络、查阅书籍、观看影像等,搜集有关陆游的资料,并以手抄报的形式展示预习所得。这样的预习任务设计既不会造成学生过重的作业负担,又能很好地锻炼其信息搜集与整理能力。

课前五分钟,学生展示自己的手抄报。丰富的故事背景,喜闻乐见的呈现方式,让全班一开课便置身于古诗之中。诵读诗词、讲述故事、小剧场扮演等多元化的教学环节,让学生彷佛重回古代,与陆游迎面相识,最大限度加深了学生对诗作的感性认识。其中,一位学生这样陈述陆游的生平:陆游,爱国诗人,传世诗词高达9000余首,仕途却十分坎坷。几度为官,几番被贬,最后蛰居山阴,即如今浙江绍兴。写下这首诗时,他已68岁,当时皇帝、嫔妃、大臣3000余人被金兵直接掳走,史称“靖康之耻”。国之耻辱,让陆游哪怕身居乡下,依然日日盼望收复失地。听完该名学生的介绍,整室学生一片寂然,无声胜有声,爱国的种子已悄然埋于学生心中。

可见,教师展开课前预习,精准溯源,让平面的文本语言变得生动,于声画补白中突显情感,自然而然地带给学生情感初体验,有效提高了学生的学习效果,从而促进古诗词教学的整体性优化,使学生心中那颗审美的种子悄然萌芽。

(二)情感深体验:诗画补白,图文结合,生发审美

在古诗教学中,教师可以使用图文结合策略,把纯文字与图像、视频等进行链接,帮助学生进行更有效的学习。

师:读诗,就要字字入目,句句入心。谁愿意说说后两句诗的意思?(出示诗句,学生各抒己见,基本能说出大概意思)

师:看来,大家对这首诗有初步的了解。是怎样的苦难,让眼泪都流干了呢?让我们跟随影像,共同目睹那一段历史吧。(播放朝廷无为,外敌入境的

影像)

师:请轻轻闭上眼睛,穿越时空,回到陆游的年代,你看到了一幕幕怎样的场景?

生1:一位又一位老人,一个又一个孩子倒下了。

生2:老百姓们露宿街头,无家可归。

生3:老人在流泪,小孩在流泪,遗民们在流泪。

师追问:那么,“遗民”到底指的是什么?

生1:可能是无家可归的人民。

生2:不,应该是老百姓,那时候有农民,但不一定有“人民”这个称呼。

生3:他们连国家都没有了,“遗民”指的是亡国之民。

师:这个理解当值满分!亡国之民就是“遗民”,他们像风中浮萍默默哭泣。同学们,你们知道吗?原来的北宋汴州热闹非凡,繁荣昌盛,城内陆路四通八达,是全国水陆交通中心,人口高达100多万。随着城门被攻破,一切繁华都不复存在。该何等伤心啊!

生1:老师,我有不同的看法。我想,陆游肯定是伤心的,可是他并没有绝望。从“南望王师又一年”中,我读出了他的哀伤,也读到了他的坚定。他依然乐观、依然等待。

师:孩子,你真了不起,能透过表面的文字去慢慢读懂诗人的心境变化。是的,据记载,陆游写此诗时,中原已沦陷65年。岁月漫漫,他却依然坚信会有收复中原的一天。

教师引入音像画面,创设相关情境,激发学生想象,让学生从被动了解走向主动发现,将碎片化的词语和艰涩的历史背景变得可视化,使学生对诗人“悲”而不“哀”的心境有了更深的体会。

从“内容理解式”到“策略运用式”,学生不仅能快速明晰诗意,了解历史,而且很好地触发了心中的情感,最大限度地走进文本,窥见诗人内隐的情感与秘密。这样的策略使用,既考查了学生对阅读策略的掌握能力,更巧妙地搭建了一条从感知形象通向理性思维的通道。学生在情境中与陆游感同身受,互为共鸣,审美意识与审美创造能力的培养目标也就初步达成。

(三)情感再体验:拓展补白,知人物生平,联结审美

师:这65年里,宋朝统治者干什么去了?

生1:在唱歌,在跳舞,在喝酒……

生2:在寻欢作乐,在花天酒地,在醉生梦死……

师:你是怎么知道的?

生:我们曾学过“山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休?暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州”。

师:能联系以往所学,是非常棒的学习习惯。“遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。”陆游此时流下的泪还仅仅是痛苦的泪吗?对,是愤怒、是绝望……让我们再读这两句诗,表达心中的情感。

师:此时此刻,你感受到诗人怎样的情怀?

生1:忧国忧民。

生2:十分热爱祖国,哪怕总是失望。

生3:一直到临死前,还苦苦写下《示儿》,坚信王师一定会来到。

师:大家真是读懂了作者,走进了陆游的内心。(出示课件,师生激情对读。)20岁时,年轻的他立下志向:上马击狂胡,下马草军书。52岁时,他遭受迫害大病不起,仍坚定地说:“位卑未敢忘忧国,事定犹须待阖棺。” 68岁时,眼看山河破碎,虽病痛缠身,但爱国激情始终涌荡,他又写下了“夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来”。85岁,这位老人弥留之际,仍念念不忘收复失地,留下千古绝唱:死去元知万事空,但悲不见九州同。王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

师:一生忠贞骨,浓浓爱国情。带上自己的感受齐读这一首绝唱吧。

此环节中,学生通过教师的适时拓展补白,联系平日所学,梳理人物生平,再次与诗“对话”,与诗人“沟通”,知其爱国心,懂其爱国情,为审美创造能力的提升奠定了坚实基础。

(四)情感终体验:课后补白,加强情感体验,延伸审美

古诗中往往蕴含着丰富的文学意象与丰厚的情感积淀。对于这些知识的探索,课后补白十分关键。持续性的延伸教学,既有利于学生更好地巩固所学,还能增强学生对文化的探究兴趣,帮助学生树立文化

自信。

如教学全诗后,教师可以在班上举行“陆游主题手抄报展览会”,让全班学生互动共赏;请有兴趣的学生继续收集其他爱国诗作,尝试比较异同,并与家人分享。多元强化,能够加深学生对诗歌情感的体验,促使学生展开持续性学习,进而提升古诗的教学效果。

结语

综上所述,基于审美意识培养下的小学古诗教学,拒绝“碎片化审美”,通过“课前补白溯源审美”“课中联结生发审美”“课后补白延伸审美”等多重策略,丰富学生体验,提升学生的审美创造能力。总之,教师要用心挖掘古诗中蕴藏的文化元素,丰富学生的精神世界,让其在古诗学习中主动学习传统文化,全面提升语文素养。

【参考文献】

[1]温儒敏.小学语文中的“诗教”[J].课程·教材·教法,2019,39(6):4-10.

[2]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[3]陈思.从教科书编排特点看小学古诗词教学问题与策略[J].小学语文,2023(11):37-41.