周庄地域文化下亲自然理念的课程实践研究

【摘要】周庄古镇是世界文化遗产预选地,古镇文化源远流长,地处昆山、吴江、上海三地交界处,拥有典型的江南水乡风貌、独特的人文景观和丰富的田园乡村自然资源。文章基于亲自然理念开展对周庄农耕文化、饮食文化、民俗文化的实践探究,探寻与幼儿生活教育实践相融合的文化,并通过亲自然探究与实践的教育方式,关注幼儿的情感需求,引导幼儿与自然互动,让幼儿了解和认识自然和文化的紧密联系,促进幼儿的全面发展,培养幼儿的综合素质。

【关键词】周庄地域文化;亲自然理念;课程实践研究

作者简介:陈潇芸(1994—),女,江苏省苏州市昆山市周庄龙亭幼儿园。

“生活即教育”是陶行知生活教育理论的核心,也是教育生长力所在,亲自然教育是生活教育理念的一部分体现[1]。亲自然教育强调从生活中学习,通过亲近自然来培养幼儿的道德观念和生存能力。《3—6岁儿童学习与发展指南》指出,幼儿的学习是以直接经验为基础,通过直接感知、实际操作和亲身体验获取经验。这与陈鹤琴先生主张“大自然、大社会都是活教材”是吻合的[2]。

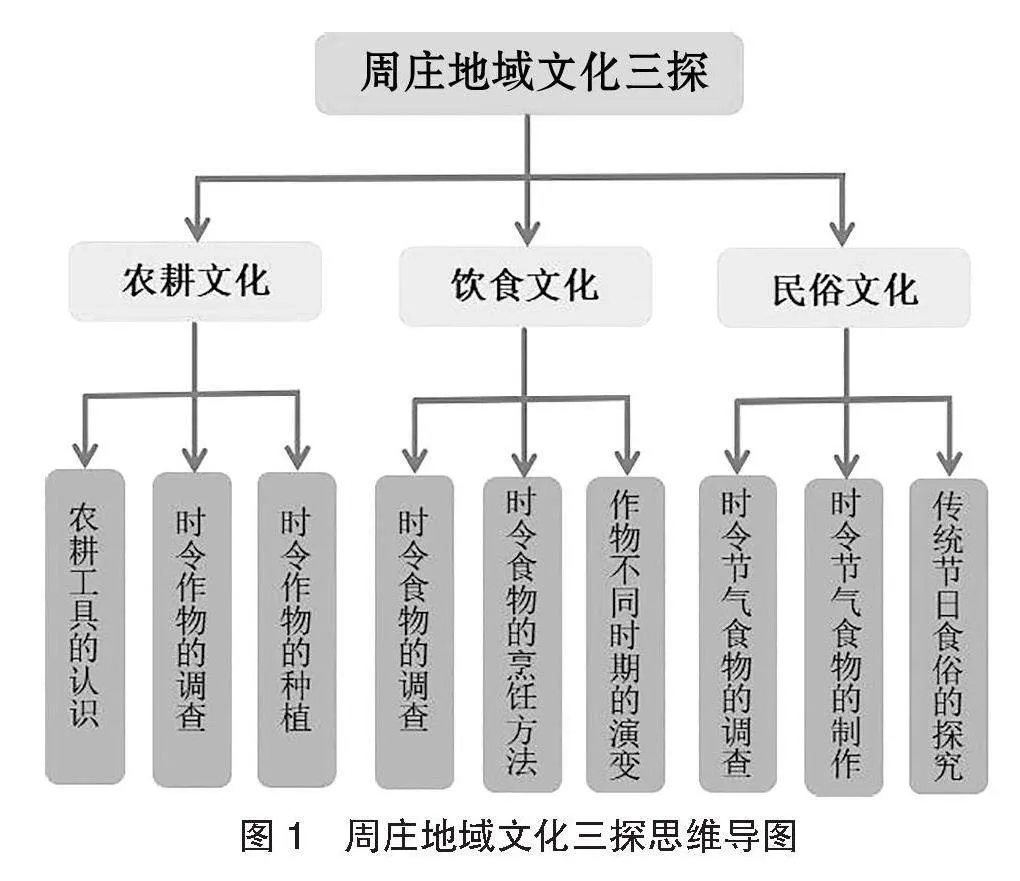

当今社会,学前教育的发展趋势无疑更注重幼儿的天性,顺应幼儿的发展,注重个体差异,尊重幼儿,鼓励他们自发、自主地选择和学习。笔者通过查阅文献获知,关于亲自然教育的价值研究都注重幼儿本位,从幼儿自身出发,结合幼儿感兴趣的点,在亲自然理念下生成课程,让幼儿自主探索文化,形成幼儿特有的亲自然教育形式。基于幼儿发展,教师应明确亲自然活动目标:挖掘本土自然资源,丰富亲自然活动内容;顺应幼儿天性,采用多元亲自然实施路径。大自然是活的教科书,教师应将其作为亲自然课程载体,让幼儿走进自然,学习周庄的农耕、饮食和民俗文化,建立与自然的联结。因此,教师在基于亲自然理念实施周庄地域文化三探的过程中,也要从幼儿出发,让幼儿园的课程活动真正属于幼儿,让幼儿亲近自然、感知自然、领悟自然、感悟生命,并从中逐步发现自我、感知自我、实现自我。周庄地域文化三探的思维导图如图1所示。教师要引导幼儿主动探索与发现周庄农耕文化,了解时令作物的播种时间和收获季节,亲身体验种植的乐趣和辛苦;收集不同时令的作物,了解食物的演变过程和周庄饮食文化,根据已有经验和调查研究整理食物的多种制作方法和可以食用的不同阶段;探究传统节日食俗,收集梳理周庄的民俗文化。

图1 周庄地域文化三探思维导图

一、基于亲自然理念的周庄农耕文化内容创生与课程实践

教师基于幼儿的视角与发展水平,关注幼儿生活与周围自然环境的关联性,结合幼儿的生活环境与实际经验,充分挖掘家乡的文化资源,发现四季农耕变化与家乡之美,筛选适宜幼儿的、有教育价值的本土农耕文化资源,将周庄农耕文化与幼儿园亲自然教育有效整合。

为了让幼儿更积极、高效地进行探究学习,教师将主动权真正还给幼儿,充分利用周边自然资源,为幼儿创设和提供具有丰富教育意义、充分体现“童趣”和“自然和谐”的园内自然环境,层层递进式开展丰富的幼儿活动。兴趣就是最好的老师。幼儿收集和汇总适合周庄地域种植的四季时令植物,观察、发现周边田园农作物耕种的四季变化。幼儿与同伴互相交流意见,并进行小组讨论,斟酌、商定具体种植什么作物,而后将意见统一汇总,最终确定种植的对象。幼儿自行决定幼儿园自然角和种植区的具体种植计划,包括总种植对象、实施计划、农耕工具、任务分工等,自发描绘种植蓝图。幼儿在自主探索发现中增强了对周庄农耕文化的认识,开发了创造潜能,促进了认知、能力、情感的全面发展。

要想科学、合理地开展种植活动,幼儿需要一定的知识经验作为支撑。因此,在正式开始种植活动前,幼儿需要调查、搜集种植的知识经验,了解种植的注意要点,确保活动顺利进行。不同的植物需要不同的生长环境和空间,幼儿调查、搜集作物的种植要点及管理方法,以此来选择最适合观察对象的场地进行

种植。

幼儿根据前期经验及管理要点,提前学习和认识农耕器具,了解其不同的使用方法和功能,明确可能需要用到的各类工具并进行收集。有了前期的学习经验积累和种植的对象,明确了照养的方法和要点后,幼儿需要分配任务,落实种植行动。种植的对象从哪里来?要做哪些事情?谁来做?怎么做……

一切都由幼儿自行商讨,分头落实,确保农耕活动顺利进行。

教师采用多途径调查研究和亲身实践探索的方式,在亲自然教育中让幼儿自主探究,发现、记录和整理周庄农耕文化的变化和发展,在探索中了解农耕文化的内涵,在亲身农耕实践中深化对文化的理解,进而延续文化。

二、基于亲自然理念的周庄饮食文化内涵初探与课程实践

(一)关注食物教育,以“自然、生态、全人教育”为根基

我园拥有得天独厚的地理环境优势,三面环田,对时令植物的观察和研究拥有一定的优势条件。教师应以“自然、生态、全人教育”为根基,利用幼儿园的优势开展食物教育。“尊崇天地自然之道”是食育的基本原则,“传承优秀的饮食文化”是食育的基本途径,“保护生态环境永续”是食育的重要责任,“增进人类身心康乐”是食育的终极目的。食育关注全人的培养,是关乎生存、生活、生命的教育。食育是德、智、体、美全面发展的根本保障,是实现幸福人生的起点。

(二)开设食育课程,享“探索、体验、收获”全过程

《幼儿园教育指导纲要(试行)》中指出,城乡各类幼儿园应该充分利用本地各种教育资源,构建适合本地幼儿发展的课程[3]。每个地方都有每个地方的饮食文化,周庄有独特的周庄风味和各节气的时令风味,也有节日的专属风味,还有家有喜事的特色风味。教师要基于周庄的饮食文化开设食育课程,让幼儿在探索农耕文化的基础上,了解健康又美味的时令食物,分析周庄地区人们的口味喜好,为幼儿提供自己动手做美食的机会,让幼儿了解周庄的饮食文化。食育课程最大的特质就是具有极强的渗透性、持久性,既有历史传承,又立足于时代,并在实践中有新的发展。

(三)深挖食物演变,探“一食、二吃、三位”进化史

在活动中,教师要结合生活经验和家长资源,让幼儿探究食物的不同烹饪方式和演变过程。有的作物只有一个食用阶段,但有多种烹饪方法,而有的作物有多个食用阶段。例如,油菜花开花前可取其嫩尖食用,一般为清炒;等油菜花开花后,长成的菜籽又可压榨成菜籽油。诸如此类的作物还有黄豆、小麦等,它们均在不同的生长阶段有不同的食用方法。教师通过开展一系列探究实践活动,能够让幼儿探索出一条特殊的“食物链”,了解周庄的饮食文化内涵,同时也可以让幼儿养成良好的饮食习惯,了解食品常识、烹饪知识,增强幼儿的环保意识,具有很强的教育意义和价值。

三、基于亲自然理念的周庄民俗文化内容开发与课程实践

(一)了解时令节气中周庄食俗文化的流传与

演变

江南地区四季分明,时令节气作物丰富,千百年的风俗习惯流传至今,形成了独特的民俗文化,很多民俗文化都和食物息息相关,世世代代传承至今,承载着重要的寓意。比如,在小寒、大寒时,坊间流传着“正月里吃了麦芽塌饼,来年就不会头痛”的说法。麦芽塌饼是周庄春天的传统甜食之一,使用的原材料是田间的石灰草。石灰草是一种具有祛风散热、化痰止咳功效的常见中药。将石灰草沸水滚煮几轮后和糯米粉、粳米粉混合蒸熟,再加入麦芽粉、糖混合,揉成圆软的饼团,放入菜籽油,在锅中煎熟,做成的麦芽塌饼甜度适中,软而不烂,糯中有韧,伴着一丝野草的清香。一块朴实无华的麦芽塌饼,是祖辈传承下来的地道美味,也是周庄人民记忆中香甜美好的回忆,蕴含江南人民的淳朴品质。在周庄的小年夜,家家户户会进行向灶王爷献灶这项特色民俗活动。献灶的食物为自制的团子,团子分为肉馅的咸团子和红豆馅的甜团子。人们会用田间的茼麻植物和筷子给团子印花,以区分口味。献灶只能用甜团子,用意是让灶王爷吃了甜甜的供品后在玉帝面前说好话。此类的食俗活动还有许多,如果不加以挖掘和传承,以后可能会慢慢消失。教师要收集周庄传统食俗文化,渗透食育kUaiK/hqrAOcw9TvEM2C/w==,使幼儿在了解传统食俗文化的过程中,挖掘具有周庄特色的食俗文化,初步理解其寓意。

(二)挖掘传统节日中周庄民俗文化的寓意

周庄流传下来的民俗文化丰富多彩,有关节日的最为丰富。教师要引导幼儿积极探索传统节日期间的民俗文化。例如,在端午节,除了吃粽子、划龙舟,周庄还有“送端午”的习俗。这一习俗是指新生宝宝出生后的第一个端午节,外婆家要包粽子送给邻居,并为新生儿购买五毒衣、虎头鞋和虎头帽,含有驱毒虫、消灾辟邪、祈求孩子平安健康成长的寓意。研究周庄传统节日民俗的价值内涵,对幼儿接受中国传统文化的启蒙教育具有重要的意义。

(三)收集梳理周庄特色民俗文化

周庄本地的家长,特别是年长一辈对周庄的民俗文化比较了解,很多本地幼儿家中的祖辈仍传承着传统文化,这为民俗文化的搜集提供了丰富的素材和独特的视角。教师可以让幼儿调查、采访周庄的老一辈,了解周庄的民俗文化。在亲自然教育中,教师要让幼儿多途径收集、梳理周庄民俗文化,构建周庄民俗文化资料库,提升幼儿对周庄民俗文化的认知,增强幼儿对本地文化的自豪感,从而自觉传承文化。

结语

在周庄文化三探的过程中,教师坚持以幼儿为本,探索周庄文化和幼儿亲自然教育理念的深度融合方式,基于周庄文化探究促进亲自然教育的深度发展,促进幼儿的发展。在基于亲自然理念的周庄文化探究活动中,教师通过自主探究、生活体验、调查研究等方式,让幼儿亲身体验,从农耕、饮食、民俗文化方面一步步深入研究,让幼儿传承传统文化,在教育实践中延续、传承周庄文化的内涵和底蕴,探究周庄文化的新时代意蕴。这一课程实践提升了乡村幼儿园的教育质量,形成了新周庄幼儿的学习与发展图景。

【参考文献】

[1]徐莹晖,王文岭.陶行知论生活教育[M].成都:四川教育出版社,2010.

[2]中华人民共和国教育部.3~6岁儿童学习与发展指南[M].北京:首都师范大学出版社,2012.

[3]中华人民共和国教育部.幼儿园教育指导纲要(试行)[M].北京:北京师范大学出版社,2001.