项目引领,让学习自然发生

【摘要】微项目化学习能够整合内容、情境、方法与资源,为学生提供自主、合作、探究学习的环境。在微项目化学习任务的驱动下,学生能够积极参与,获得学习经验,全面增强学科核心素养。文章聚焦学生核心素养的发展,以“让学生自然学习”为教育理念,探索小学语文微项目化学习的构建与实施。

【关键词】小学语文;微项目化学习;学习任务;核心素养

【基金项目】本文系江苏省教学研究立项课题“‘让学’思想观照下微项目化学习的实践研究(课题编号:2021JY14-L111)”的研究成果。

作者简介:孙赛楠(1993—),女,江苏省常州市西林实验学校。

微项目化学习即教师将学科教学内容转化为具体的项目任务,通过情境化的学习主题来引导学生获取全面的知识。与项目化学习相比,微项目化学习的方式具有时间跨度小、学习内容聚焦的特点,适合常规课堂的教学环境[1]。小学语文教学重视培养学生的语言能力,让学生能够运用语言进行表达、交流、思考和创新。教师需要思考如何在项目的引领下,营造自由、民主的学习环境,从而真正地发挥学生的主体地位,使学生能够深入探究问题,让学生的学习自然发生,让小学语文课堂教学更加高效。

一、小学语文微项目化学习的模型构建

教师应以培养学生的核心素养为目标,以教材为基础,以任务为载体,以学生为中心,遵循以下步骤构建小学语文微项目化学习模型[2]。

第一,确定微项目化学习主题。教师应以微项目化学习的目标、学生的学习情况、教材的内容为依据,确定有意义的微项目化学习主题。如此,既能够调动学生的学习兴趣,又能够降低教学的难度,为后续微项目化学习的设计和实施提供方向。

第二,发布微项目化学习任务。“让学”理念提倡让学习自然发生。因此,教师应做好学习任务的发布工作,让学生独立自主地完成学习任务,在项目任务的引领下逐一解决问题,理解与掌握知识。

第三,设计微项目化学习的问题链。驱动学生进行探究性学习的关键在于问题的设计。教师可以设计具有针对性、系统性、进阶性的问题链,以增强学生解决问题的意识。

第四,设计微项目化学习活动。教师要确保学习活动围绕学生展开,让学生能够积极地参与学习活动,提高学习质量。

第五,构建微项目化学习评价体系。教师要对学生的学习成果进行评价,给予及时的反馈;同时要确保评价的科学性,通过不同的评价维度、评价指标指出学生学习的优势与不足,提升学生的学习效果。

第六,展示微项目化学习的成果。与传统的以知识传授为主的学习模式不同,微项目化学习注重实践与应用,鼓励学生通过实际操作,将所学知识转化为具体成果。教师应为学生提供展示成果的平台,让学生体会学习的成就感。

二、小学语文微项目化学习的实施策略

(一)聚焦人文主题,确定学习目标

统编版小学语文教材采用“双线组元”的编排方式,把一个单元的教学内容整合在一起,确定单元的人文主题与语文要素[3]。人文主题与语文要素能够为教师设计微项目提供依据。教师可以在人文主题与语文要素的基础上,确立学习的主题、内容、核心。

以统编版语文四年级上册第三单元《爬山虎的脚》为例。第三单元的人文主题为“处处留心皆学问”,语文要素是“体会文章准确生动的表达,感受作者连续细致的观察”。《爬山虎的脚》作为一篇精读课文,体现单元的人文主题。学生要能够了解阅读的要素,掌握阅读的方法。

教师可以综合课文内容、单元人文主题和语文要素确定微项目化学习的主题—细致观察,世间万象皆藏智慧。在微项目化学习主题的引领下,教师应就学生的学习情况展开分析,为后续的任务发布、问题设计等环节奠定基础。

四年级学生的思维能力未能得到充分的发展,形象思维仍占主导地位。因此,学生在学习这篇课文时,难以通过文本中具体的词句来体会作者的细致观察。这也是教师在设计微项目化学习任务时应重点解决的问题。

结合微项目化学习主题与学生的学情,教师可以明确以下微项目学习目标。第一,在课文中找出描写爬山虎形象的关键词语和句子,感受作者细致的观察。第二,找到爬山虎连续往上爬的动作描写,用自己的话描述爬山虎往上爬的过程,学习作者连续观察的写作方法。第三,学习作者细致观察的方法,尝试记录观察对象的细微变化。

(二)发布学习任务,落实微项目化学习

微项目化学习强调的不是教师讲授的内容,而是学生的学习过程[4]。教师应将知识建构为完整的学习情境,并设计不同难度的学习任务,引导学生在任务的框架下进行探究性学习,激发学生学习的主动性,让学习自然发生。

1.创设项目学习情境

仍以“细致观察,世间万象皆藏智慧”的微项目化学习为例。教师可以创设如下学习情境驱动学生进行探究性学习:“大自然为我们创造了许多美景,从壮丽的喜马拉雅山脉到神秘的撒哈拉沙漠,从波澜壮阔的海洋到蜿蜒曲折的河流,自然界的一切都充满着奥秘。这样的自然景观也存在于我们的身边,同学们想知道是什么吗?”学习情境能够调动学生的学习兴趣,促进学生发挥想象力进行思考和探究。

2.设计主要任务

主要任务的设计应紧扣课文内容和学习目标展开,在“细致观察,世间万象皆藏智慧”的微项目化学习中,教师可以设计如下任务。

任务一:聚焦“爬山虎”,初识自然景观。

任务二:聚焦“叶子”,学习描写方法。

任务三:聚焦“脚”,展开细致观察。

任务四:聚焦“生活”,提高细致观察的能力。

通过以上四个主要学习任务,学生可以按照阅读文本的顺序,将关键的知识点以完整的脉络呈现出来,从而学习细致观察。

3.细化任务

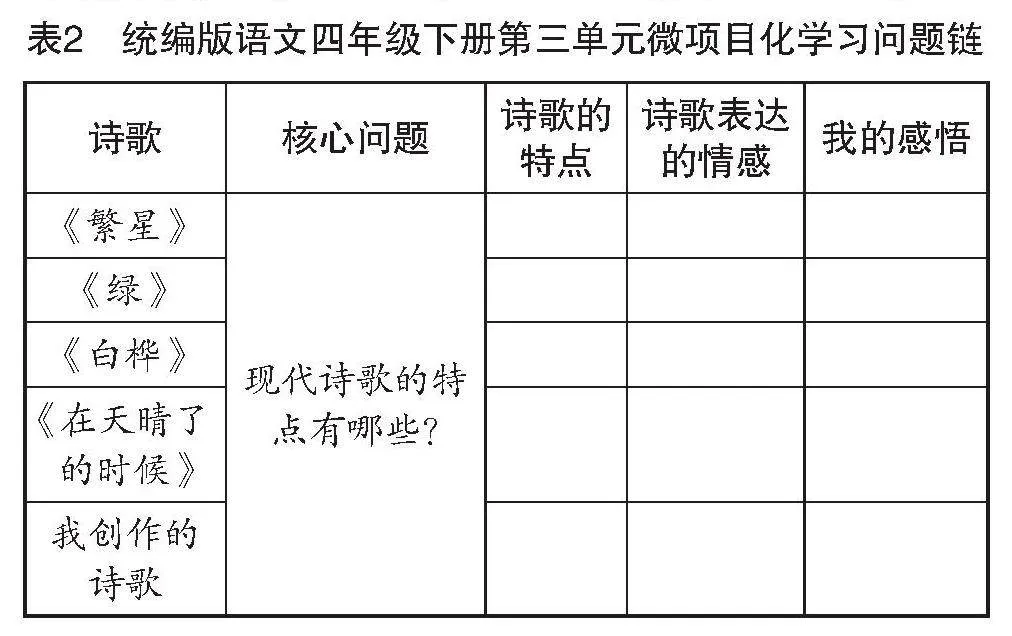

任务的细化直接影响到学生的学习效果和学习体验。在“细致观察,世间万象皆藏智慧”的微项目化学习中,教师可以细化学习任务,具体如表1所示。

表1 “细致观察,世间万象皆藏智慧”

微项目化学习任务表

主要任务 子任务

聚焦“爬山虎”,初识自然景观 ①观察爬山虎的图片,说一说爬山虎的主要特征

②梳理观察的内容

聚焦“叶子”,学习描写方法 ①观察叶子颜色的变化

②观察叶子排列的方式

③梳理关键信息,整理成表格或思维导图

聚焦“脚”,展开细致观察 ①找出爬山虎往上爬的动词

②观察爬山虎的变化,找出关键词

③找出作者描写爬山虎的“脚”的方法

聚焦“生活”,提高细致观察的能力 ①找出生活中值得细致观察的对象

②做出观察计划

③整理观察记录

(三)设计问题链,助力学生自主学习

在微项目化学习中,教师应高度重视问题的设计,使学生在问题的驱动下开展互动与思考,潜移默化地增强学生的自主学习意识,进而落实“让学”的教育理念。

教师可以结合微项目化学习的内容与主题设计具有启发意义的问题链,以此促进学生思考,让学生主动围绕问题展开探究。

以统编版语文四年级下册第三单元“综合性学习:轻叩诗歌大门”为例。教师应引导学生通过语言实践活动构建与积累现代诗的语言知识和经验。例如,教师可以整合学生学习过的诗歌类型,组织学生以小组为单位,一一解决以下问题。

问题一:回顾本单元所学的现代诗歌,尝试在这些诗歌中选出自己最喜欢的一首,并说明理由。

问题二:试着将你所知道的诗歌进行分类,你能不能找到新的分类角度?

问题三:编写诗集需要有哪些条件?

问题四:你能不能创作一首诗?

问题五:将你喜欢的诗歌编排成诗集,说一说你的编排方法是什么?

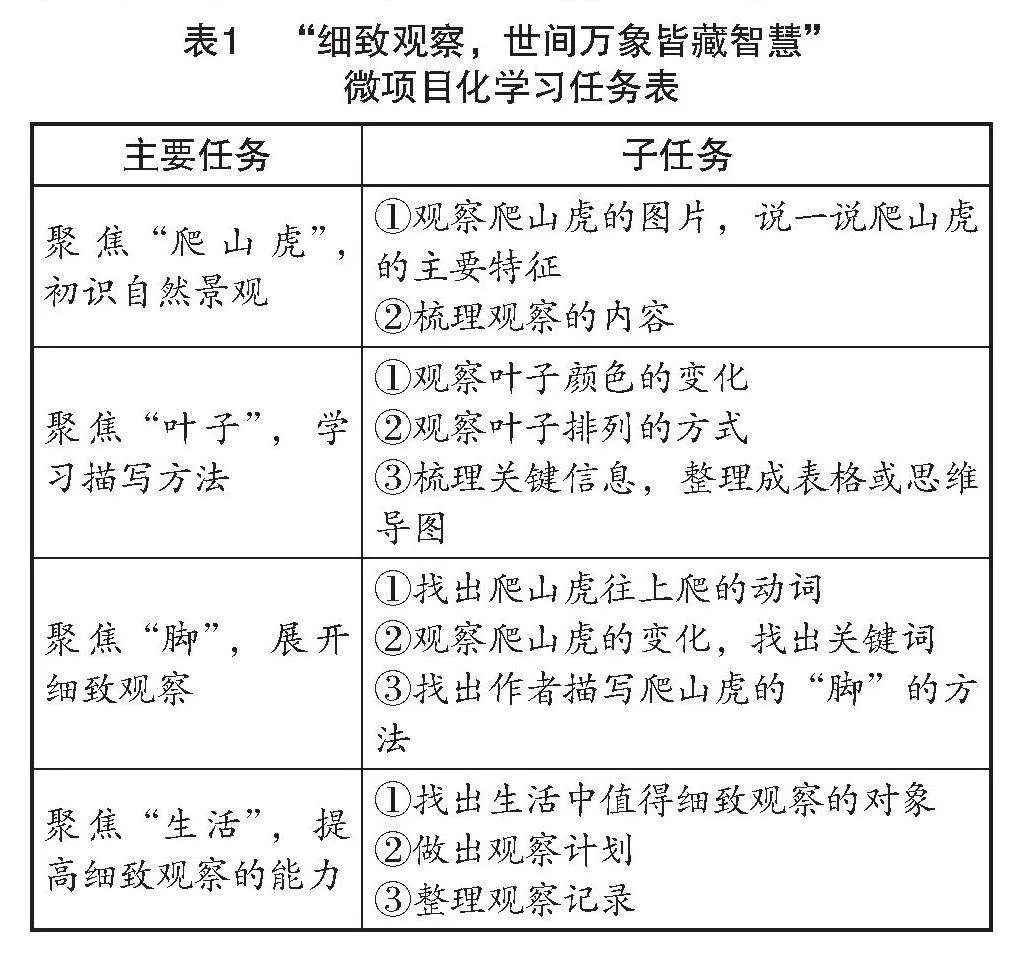

教师还可以围绕核心问题,设计问题链,让学生从不同的角度探究知识。以统编版语文四年级下册第三单元为例。此单元选编了不同作家、不同风格的中外现代诗歌作品,旨在引导学生走进诗歌世界,初步了解现代诗的特点,体会诗歌的情感,从而掌握创作诗歌的方法。教师可以设计核心问题,具体如表2所示。

这一表格可以驱动学生以整体的视角对“现代诗歌的特点”“诗歌表达的情感”进行梳理,有助于学生构建完整的知识体系,体现了语文知识的整体性[5]。

(四)展示与评价,交流学习成果

在小学语文微项目化学习中,展示与评价是重要环节[6]。教师需要为学生提供一个展示学习成果的平台,通过评价学生的学习成果,给予学生正向的反馈。此外,教师还需要鼓励学生与同伴进行分享与交流,确保微项目化学习的展示与评价环节紧密相连,从而全面提升学生的学习效果。

第一,成果的展示。在小学语文微项目化学习中,展示学生多样化的学习成果,不仅能够反映学生对知识的理解,还能够反映学生的创新意识。

仍以“细致观察,世间万象皆藏智慧”的微项目化学习成果展示为例。教师可以鼓励学生展示他们的观察报告、观察图表、观察视频,还可以鼓励学生通过演讲汇报的形式展示自己在观察时所采用的方法、遇到的困难、收获的成果。

第二,评价的实施。教师的评价应以过程性评价为主,关注学生的知识水平、信息提取能力、语言表达能力、薄弱点,为学生提供针对性的教学指导。此外,教师还应引导学生参与评价环节,鼓励学生进行自评和互评,让学生在评价环节发现自身存在的不足,以此引导学生进行反思与总结。

结语

综上所述,微项目化学习可以为小学语文教学带来新的活力。其不仅可以优化教材的使用,使之为教学提供更加精准的服务,还可以延伸教学的深度,更好地满足学生的学习需求。教师需要不断探索小学语文微项目化学习的构建与实施,真正落实“让学”的教育理念,充分发挥学生的主观能动性,使学生成为学习的主人并享受学习的过程,让学习自然发生。

【参考文献】

[1]田奇影.小学语文微项目式学习的六维度设计[J].小学教学设计,2022(Z1):117-119,126.

[2]吕莉,胡宇誉.核心素养视角下的语文微项目学习模式探索[J].中学课程辅导,2022(15):99-101.

[3]陈立珊.大单元视域下的微项目式教学设计:以统编版小学语文教材四年级上册第八单元教学为例[J].教师,2022(22):15-17.

[4]朱育荣.“让学引思”理念下打造活力小学语文教学路径研究[J].国家通用语言文字教学与研究,2023(3):154-156.

[5] 陈娟.微项目式学习是推进统编语文单元整合教学的有效途径[J].新课程导学,2022(4):80-81.

[6]李刚.运用微项目化学习开展语文单篇教学的策略探析:以《苏州园林》的教学为例[J].教育界,2023(13):118-120.