象天法地 阴阳有时

中国古代天文历法取得了辉煌成就,中国历法是基于天文观测而制定的独特律历,是天文成就的延伸与应用,也是中国古代科技成就的重要组成部分,其与西方天文学是截然不同的两种发展路径。

谈及中国古代的天文与历法,人们常将二者连用,大多对其也不作区分,仿佛中国古代的天文是现代天文学的前身,并且等同于相对“科学”的历算之学。事实上,“天文”与“历法”并不能被混为一谈。“天文”二字至今虽仍在使用,但其内在含义已与古代时完全不同。据江晓源《天学真原》定义,在中国古代,“天文”至少包括两层含义:一是各种天体在天空中所呈现的景象;二是由此所衍生出的通过天象变化占卜人事休咎的学问,其现今与“星占”一词的含义似乎更为接近。“历法”则另有所指,若将“历法”解释为“治历谱、历书之方法”,是取其狭义的释义。在天文学史的研究中,若无特指,“历法”往往还包含正史中《律历志》《历志》等部分。

历法溯源

在中国这片辽阔古老的土地上,与天文相关的活动历史悠久。自仰韶文化中期起,就有先民们观象授时的痕迹,如濮阳西水坡遗址,其多座墓中出现了初具雏形的四象系统与北斗象征。至夏、商二代,天空中被观测的对象数量进一步增多,与天文相关的活动开始向较为规整的推步历法发展。西周时期,据《诗经·大雅·灵台》所记,周文王为了进一步与天沟通而建造灵台,并因此举动而深获民心。此时,国家的天文与历法职官的设置也更为专门化,如:“冯相氏”观察天文和四时气候正常情况;“保章氏”观察明显明显反常星象和气象活动;“占梦”则根据天象的变化来解释梦境休咎。

正因为古人将统治的合法性与“天”之间建立了联系,从而天象与人事休戚相关,王权与颁朔权便紧密地联结在一起。随着周王室的衰微,则“陪臣执政,史不记时,君不告朔”(《史记·历书》),各诸侯国开始编制各自的历法。

自阴阳家邹衍提出“五德终始说”后,这一理论很长时间都被用作新王朝建立必须进行历法改革的原因之一。“五德终始说”赋予王朝以各不相同的德运,将王朝的变更解释为顺天应人,使朝代更替合理化。“帝王必改正朔,易服色,所以明受命于天也”(《汉书·律历志》),帝王通过更改正朔,来表明自己是天命所归。

至西汉,董仲舒将阴阳五行与人事相比附,又吸收先秦以来天与人能够相互影响的观念,提出系统的“天人感应说”。在阐述过程中,董仲舒加强了“天子受命于天,天下受命于天子”的观念,认为“王者”能够贯通“天”“地”“人”三者。于是“王者不可以不知天”(《春秋繁露·天地阴阳》),王者也应当“以身度天”(《春秋繁露·郊语》),通过审察自以感应上天。此外,“天”还会降下灾异与祥瑞等征兆,正所谓“帝王之将兴也,其美祥亦先见;其将亡也,妖孽亦先见,物故以类相召也”(《春秋繁露·同类相动》)。于是,在这样的背景下,改历也就不仅仅与王朝更替有关,还是帝王“受命于天”的政治大事。

中国古代传统历法是阴阳合历,既要考虑太阳的回归周期,又要协调月相的变化。此外,传统历法还试图设定一个理想的历元,即上元。历算家期望在遥远的上古时期,有一个诸天象共同的起点。通常取甲子日夜半,且又是朔日和冬至节气,五星汇聚于此,月亮也恰在此时经过黄白交点。然而,这一天象几乎不可能存在,因此存在一定的调和与解释的空间。了解这样两点后,我们再看具体历法便会清晰一些。

据曲安京《中国数理天文学》对中国古代历法的分期,春秋以前是萌芽阶段,至南北朝时期基本框架已经确定,到唐宋时期理论体系臻于完善,金元时期开始受到外来影响,及至清代则逐渐为西来科学所取代。因此,除去萌芽阶段和被西学逐渐取代的阶段,我们分别选取《后汉四分历》《大衍历》与《授时历》作为各个阶段的代表历法。

《后汉四分历》

《后汉四分历》之所以带有“后汉(即东汉)”二字,是因为先秦时期古六历采用的也是四分术,因此稍作区分。所谓“四分”,是指历法所使用的一岁(即回归年)长度为365.25日,其余数部分为四分之一日。随着前一部历法行用的时间越来越长,出现了天象比历法快的现象,历法计算出的冬至“后天四分日之三,晦朔弦望差天一日,宿差五度”,即历法计算的冬至日比实际冬至日要迟0.75日,农历三十日就出现了新月,冬至点所在宿度更是相差五度。

实际上,冬至点位置如此大幅度的变化是由岁差现象引起的,虽然当时的人们尚未意识到这一变化的原因,但是《后汉四分历》的编者仍然通过实测对冬至点所在位置进行了调整,这是该历极具意义的一项变化。

此外,《后汉四分历》历元的选定受当时流行的图谶之学影响,依纬书“获麟二百七十六万岁”之说来附会上元。针对这一设置前后发生过三次争论,以合天为历本的思想不断与图谶之说发生激烈的碰撞,在一定程度上动摇了“图谶说”的神圣地位。类似的争论在历法史中屡见不鲜,合乎天还是合乎另外的信仰,一直以来都是争论的热点。而产生这种争论的原因,究其根本,还是因为天文与历法在中国古代传统社会中并非纯粹的数理科学,追求“合天”的历算家与持其他意见的士人争执不下,这与天文历法浓重的政治意味脱不开干系。

《大衍历》

传统历法发展至唐代僧一行《大衍历》时已经十分成熟,尤其在历法结构上趋于稳定。《大衍历》的主要内容保存在《旧唐书·历志三》以及《新唐书·历志四》中,分为七章,依次是:

步中朔术:包含通过基本常数来计算节气位置、朔弦望日、闰月位置和没灭日等内容。

步发敛术:发敛指的是一年中阳气的发生与收敛。此章内容包含将二十四节气、七十二候、六十四卦相互对应匹配,也包括五行用事日的推算,这些项目都属于阳历范畴。

步日躔术:日躔即太阳的运行,在北朝张子信观察到太阳运动并非均匀以后,刘焯首次在历法中采用定气法,而僧一行在《大衍历》又作出了推进。此章内容包含求太阳不均匀性的改正值,黄赤道经度换算以及每日太阳位置的计算方法。

步月离术:月离即月亮的运动。此章内容包含月亮不均匀性运动对朔弦望日的改正值,黄白经度换算以及月亮每日距离黄白交点的数值。

步轨漏术:“轨”通“晷”,晷是通过太阳在不同空间位置的投影来确定时刻的仪器,漏则是利用水流近似匀速、连续的特性来进行计时的仪器。此章内容包含阳城地区每日晷影长度的测算,每日漏刻,每日黄道去极定数与每日距中度定数等数据的推算。

步交会术:日食、月食是朔与望发生在黄白交点附近才能形成的,故而此章名为交会,内容包含日食、月食的推算。

步五星术:五星运动虽然也是一种循环往复的运动,但其动态与日、月相比更为复杂。此章内容除了包含五行动态表,还用两项中心差对动态表作了经验改正,使对五星运动的预测更为精细。

《授时历》

隋唐时期是中国传统历法的飞速发展期,而《大衍历》的框架与创新大多被后代历法所采纳,此后各历法虽在某些方面有所改进与发展,但在元代《授时历》以前,都未作出综合充分的改进。如果说《大衍历》是中国古代历法史上备受瞩目的一部历法,那么《授时历》则是传统历法的集大成者。

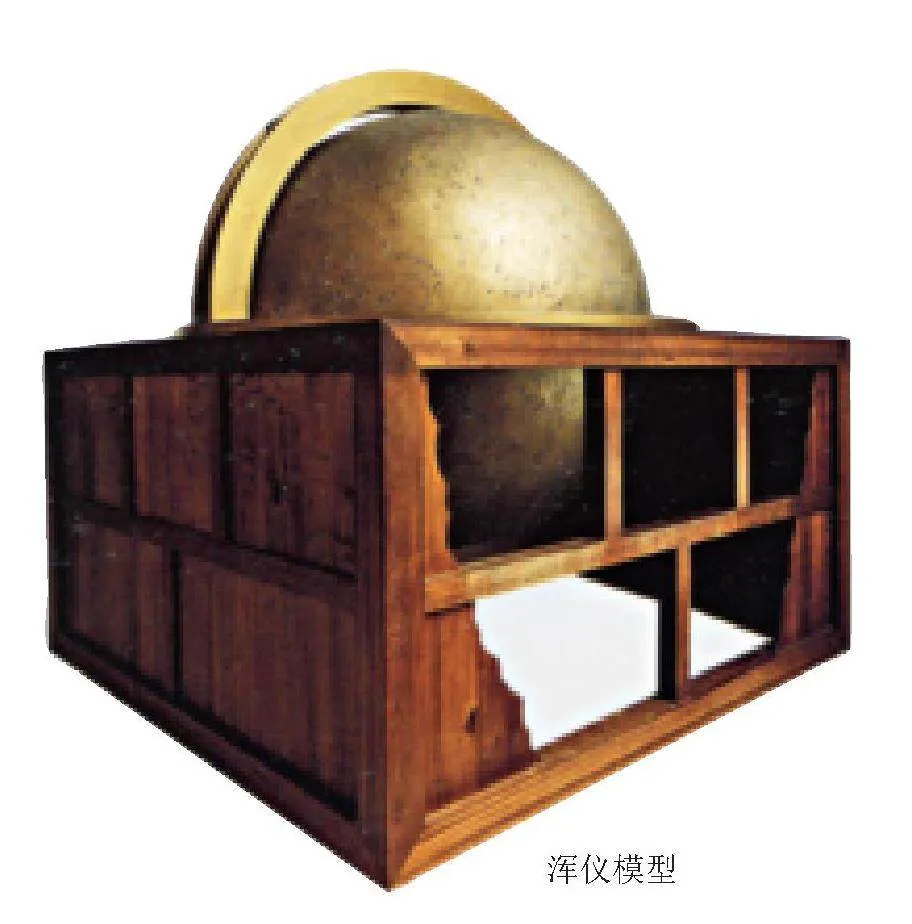

这是一次轰轰烈烈的改历,众多新仪器被制造,大量新的观测数据被应用,不少新的数学方法也用于历法推算,这些都使《授时历》拥有超过以往诸历的合天程度,成为行用时间最久的历法。

在仪器方面,元代天文学家郭守敬制成四丈高表,配合景符使用便能使测影精度大大提高。此外,传统浑仪环圈过多,容易在观测时出现遮挡天区的现象,郭守敬通过精巧的设计对环圈进行简化,制成简仪。郭守敬在改历过程中至少制作了17件仪器,这些仪器对观测数据的收集起到了不可或缺的作用。在数学方法方面,《授时历》最大的改进是使用了招差术(即三次内插法)和弧矢割圆术,在日食三限和月食五限的计算上也给出了新的算法。除以上两个方面外,《授时历》废除了上元积年法、日法与进朔法。《授时历》的编写者们抨击了前代历算家所期望的“日月五星通度”,明确指出日月五星气朔周期各不相同,与其追求一个不可能实现的上元,不如以制历的当年为历元计算。他们认为“天道自然”,人为附会并不可取,进朔法的废除是因为要尽量遵循天体运行的本来规律。这一次改历,除了要借助前代历算家的研究成果,也需要非比寻常的改革勇气。

可以看到,中国古代的传统历法与西方天文学是截然不同的两种发展路径,它有自己的使命,也在其关注的主题下不断发展。当然,实际的历史情况要更复杂,除了改历涉及到的方方面面的博弈,外来的影响、内部哲学思想的变化、知识本身的流动等都是内容丰富且有趣的议题。