“新的文化使命”视阈下档案文化建设的时代内涵与实践理路

摘 要:建设中华民族现代文明这一重要命题对档案文化建设提出了时代要求。基于建设中华民族现代文明使命的生成逻辑,当前档案文化建设存在中国传统档案文化与现代档案文化交织、中国特色档案文化与西方后现代档案文化碰撞的问题。因此,我国档案部门应将“第二个结合”作为方法论指导,以中华民族现代文明守正创新、交流互鉴、整体发展和以人民为中心的文明观,树立档案文化的权利观、主体观、互鉴观、整体观。在处理档案文化的“中西古今”问题时,档案部门应以中国特色档案文化的发展历史与现实机理为基础,正确处理传统档案文化和现代档案文化的关系,辩证认识西方后现代档案文化的价值,保障公民文化权利,系统协调推进档案文化建设。

关键词:中华民族现代文明;第二个结合;档案文化;时代发展

分类号:G279.2

The Connotation and Practice of Archival Culture Development under the Threshold of “New Cultural Mission”

Su Biying

( School of Information Management, Nanjing University, Nanjing, Jiangsu 210023 )

Abstract: The important proposition of building the modern civilization of the Chinese nation has put forward the requirements of the times for the development of archival culture. Based on the logic of the mission of building the modern civilization of the Chinese nation, the current archival culture development has the problem of intertwining Chinese traditional archival culture and modern archival culture, and the collision between archival culture with Chinese characteristics and Western post-modern archival culture. Therefore, China’s archival institutions should uphold the “the second combination” as methodology, and establish the right view, subject view, mutual appreciation view and overall view of archival culture based on the civilization concepts of the modern civilization of the Chinese nation, which is based on the righteousness and innovation, exchanges and mutual understanding, overall development and the people as the core. In dealing with the issue of “Chinese, Western, ancient and modern” archival culture, archival institutions should take the historical and practical mechanism of the development of archival culture with Chinese characteristics as the basis, correctly deal with the relationship between traditional archival culture and modern archival culture, dialectically recognize the value of the Western post-modern archival culture, safeguard the cultural rights of the citizens, and systematically coordinate and push forward archival culture development.

Keywords: Modern Civilization of the Chinese Nation; The Second Combination; Archival Culture; Development of the Times

2023年6月2日,习近平总书记在文化传承发展座谈会上指出:“在新的起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明,是我们在新时代新的文化使命”[1];并阐释了“马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合”的重大意义与重要内涵。建设中华民族现代文明是习近平文化思想的重要组成部分,是实现中华民族伟大复兴的文明表达。[2]“第二个结合”作为建设中华民族现代文明的基本遵循[3],是处理传统文化与现代文化、民族文化与世界文化关系重要的方法论。档案事业作为文化事业的一部分,需要各级各类档案馆通过档案文化建设肩负起“新的文化使命”。

我国关于档案文化的研究成果颇丰。第一,在档案文创产品开发上,有学者梳理档案文创产品开发的相关理论[4],为档案文创产品开发提供了理论支撑。现阶段,档案文创产品开发面临着体制机制不健全、法律保障不完善等现实困难[5],档案馆应积极寻求合作、完善文化产业平台[6],也可引入营销思维,增加产品的弹性化功能设计与附加值,实现产品与用户的情感共鸣[7]。第二,在档案文化传播上,档案馆应积极探索依托移动终端等第五媒体的档案文化传播方式[8];树立媒体叙事理念,利用多媒体矩阵发挥媒体的联动效应,增强档案文化的辐射 范围[9];同时也应关注档案文化传播的开放性和安全性之间的矛盾[10]。第三,在档案文化的价值意义上,于公众,档案部门开展文化建设需要实现文化自觉,推动档案文化的自我觉醒、自我反省和自我创 建[11],构建档案行为文化体系[12];于社会,档案文化建设堪称一项改善社会记忆功能的“社会健脑工程”[13];于国家,档案文化建设应融入国家文化数字化战略,助推文化自信自强[14]。纵观现有研究,学界从不同视角对档案文化建设问题进行分析,为档案文化实践提供了参考方向,但鲜有研究成果置身于文化固有的“中西古今”问题进行分析,导致学界对档案文化建设问题的认识仍不全面。本文在剖析中华民族现代文明建设这一命题的生成逻辑和“第二个结合”的重要意义的基础上,将其同档案文化建设相融合,探讨在“新的文化使命”目标导向下档案文化建设的时代内涵与实践理路,以期丰富档案文化理论体系,助力档案文化建设高质量发展。

1 中华民族现代文明与档案文化建设面临的“中西古今”问题

“在新的起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明”是中国共产党在新的历史起点上提出的“新的文化使命”,是中华民族面对文化的“中西古今”问题而做出的现实选择。[15]

1.1 建设中华民族现代文明使命的生成背景作为习近平文化思想的重要组成部分,建设中华民族现代文明这一“新的文化使命”是站在文化“中西古今”问题交汇点上提出的蓝图。于外,经济全球化、文化多样化的趋势导致中西文化不断碰撞,西方霸权主义利用文化渗透倾销本国文化观念,大国之间的博弈更加关注文化领域。中国作为后发型现代化国家,如何恪守本民族文化的主体性和独立性日益成为关键问题。文化的“中西之争”问题由此凸显。于内,面对繁荣发展社会主义文化、实现中华优秀传统文化的创造性转换与创新性发展的要求,需要处理好中国优秀传统文化和中国现代文化发展之间的关系。文化的“古今之争”问题亟须解答。建设中华民族现代文明是中国共产党领导和团结中国人民在马克思主义的指导下,将中华文明同马克思主义紧密结合形成的自主性创新。[16]中华民族现代文明的提出意味着面对传统文化,应秉承“守正不守旧、尊古不复古”的原则;面对外来文化,应采取“文化平等、交流互鉴”的态度。“新的文化使命”是坚持文化的民族性与世界性、继承性与创新性的统一。

1.2 档案文化建设面临的“中西古今”问题

将档案文化建设实践置于文化的“中西古今”问题视阈下进行分析,发现当前我国档案文化建设也面临着相似的困境。一方面,从档案文化的“古今之争”上看,档案文化作为一种存在的生活方式,随着档案事业现代化的推进,逐步转向具有现代意义且自由自觉的公众档案文化模式。另一方面,从档案文化的“中西之争”上看,西方后现代档案文化包含的多元价值论、解构主义和不确定性等观念不断冲击我国“一核多元、多方共治”的档案文化发展格局,亟待进一步深化具有中国特色的档案文化,方能使得未来的档案文化生长和积累具有一个可持续、可延伸的根基。可见,面对西方档案文化渗透、传统档案文化滞后的现实问题,面向中华民族现代文明建设使命与档案事业现代化要求,繁荣具有中国特色、现代意义的档案文化有着重要的现实意义。

2 “新的文化使命”赋予档案文化新的时代内涵

“第二个结合”要求我国档案文化建设在处理“中西古今”问题时,既不能“厚古薄今”,也不能“全盘西化”。[17]“新的文化使命”的发展前景和“第二个结合”的方法论指导意义赋予了档案文化建设新的时代内涵。

2.1 “第二个结合”是推动中华民族现代文明建设的方法论

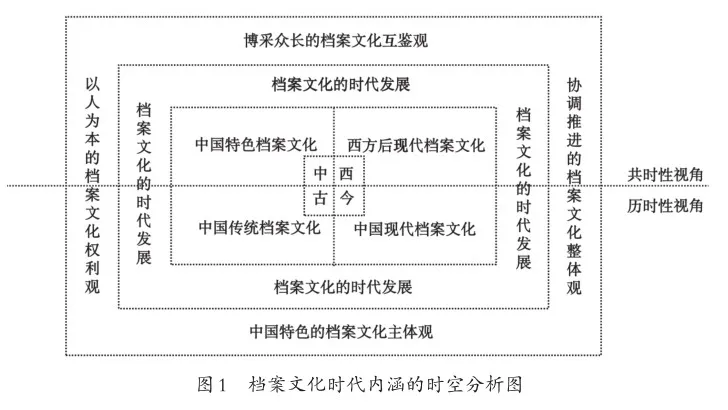

“第二个结合”把马克思主义思想精髓同中华优秀传统文化精华贯通起来,从而聚变为新的理论优势并造就新的文化生命体,在筑牢中华民族现代文明的主体性、民族性的同时,赋予文明时代性、创新性的内涵。[18]“第二个结合”在文化的历时性维度上推动了中华优秀传统文化的时代化,对处理传统文化和现代文化、化解文化的“古今之争”具有重要价值;在文化的共时性维度上推动了马克思主义进一步中国化,对处理不同民族和地区文化、化解文化的“中西之争”具有重要意义。可见,中华民族现代文明具有守正创新、交流互鉴、整体发展、以人民为中心的时代内涵,凸显了中华文明连续性、创新性、统一性、包容性、和平性的特性。

(1)守正创新的文明观

中华民族现代文明建设需要坚持守正创新的文明观,坚持文化的继承性与创新性相统一。在文化古今问题的处理上,中华民族现代文明建设不同于西方现代化过程中将传统与现代视为对立的两极,进而导致西方现代化过程中传统与现代的割裂。中华民族现代文明建设应本着守正创新的文明观,通过“第二个结合”,以马克思主义激活中华文明的基因,推动中华文明的更新和现代转型[19],坚持文化的继承性和创新性的统一。

(2)交流互鉴的文明观

在文化中西问题的处理上,中华民族现代文明建设应本着“兼容并包、交流互鉴、多元共存”的原则,倡导文化的平等与包容,以文明交流超越文明隔阂,以文明互鉴超越文明冲突,以文明共存超越文明优越[20],不同于西方塑造的中心与边缘对立的文明观念和不平等的文明体系。中华民族现代文明建设通过“第二个结合”,在广阔的文化空间中,运用中华优秀传统文化的宝贵资源,探索面向未来的理论和制度创新。

(3)整体发展的文明观

不同于西方现代化过程中片面发展的文明观,中华民族现代文明是一种全面协调、全面发展的文明观[21-22],体现了中国式现代化过程中物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明相统一的现代化建设总体布局,相较于西方单向度的文明推进逻辑具有明显的优越性,中国式现代化基础上形成的中华民族现代文明具有整体协调的特点。

(4)以人民为中心的文明观

中华民族现代文明建设坚持“发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享”,将“人的自由全面发展”作为现代化的价值追求和最高的文明理想,不同于西方现代化中追求“抽象的人”而导致的“人的异化”与中国传统文化中君主专制的思想,具有政治性和人民性相统一的特点。

2.2 从“新的文化使命”和“第二个结合”推导档案文化建设的时代内涵

“新的文化使命”和“第二个结合”为新时代档案文化建设提供了科学的前景指向和方法论指导。“新的文化使命”中“坚持文化自信、坚持开放包容、坚持守正创新”的基本原则,与“第二个结合”中坚持共时性与历时性相统一的思维导向,为形成新形势下的档案文化内涵体系提供了逻辑指引,见图1。第一,守正创新的文明观坚持文化的继承性与创新性相统一,其在档案事业中指向了中国特色的档案文化主体观;第二,交流互鉴的文明观坚持文化的民族性与世界性相统一,其在档案事业中指向了博采众长的档案文化互鉴观;第三,整体发展的文明观坚持文化的要素性与系统性相统一,其在档案事业中指向了协调推进的档案文化整体观;第四,以人民为中心的文明观坚持文化的政治性与人民性相统一,其在档案事业中指向了以人为本的档案文化权利观。

(1)中国特色档案文化主体观

守正创新的文明观指引着档案文化建设应树立中国特色档案文化主体观,这体现在档案事业现代化发展的现实环境与中国传统档案文化的深厚历史底蕴之中。一方面,中国特色社会主义道路指明了档案事业现代化的现实环境,使档案文化建设扎根于中国特色社会主义的实践土壤。在这一环境下形成的集中统一的档案管理体制以及“为党管档、为国守史、为民服务”的档案工作使命等,都是对外展示中国特色档案文化、对内发挥档案文化向心力的核心内容。另一方面,传统档案文化蕴含着档案文化自身生长的文化机理,挖掘中国特色的档案文化离不开对传统档案文化的传承和发展。在新的文化使命下,档案部门应挖掘档案文化特色,树立中国特色的档案文化主体观,在立足中国特色社会主义实践客观环境的基础上,推动中国优秀传统档案文化实现创造性转化和创新性发展,夯实档案文化的根脉,面向世界彰显我国档案文化的民族性、主体性、特色性。

(2)博采众长的档案文化互鉴观

交流互鉴的文明观要求档案文化建设在处理中国特色档案文化与西方后现代档案文化关系时,秉持开放包容的态度,树立博采众长的档案文化互鉴观,做到融汇中西,进而破解档案文化建设中的中西之争。“文明因多样而交流,因交流而互鉴,因互鉴而发展”[23],中西方不同的档案文化是基于不同的文化土壤而生长出来的有机结构,使得中西方档案文化具有不同的文化基因,进而形成各国不同的档案文化观念与档案文化现象。在中西方档案文化的交流互鉴中,应秉承开放精神但不能盲目吸收,应充分分析不同档案文化现象背后的文化土壤与文化基因,在推进西方档案文化的本土化、中国化的基础上,有选择性地吸收借鉴,进而实现档案文化的民族性与世界性的统一。

(3)协调推进的档案文化整体观

整体发展的文明观指引着档案文化建设应秉承协调推进的档案文化整体观,意味着档案文化建设是一个复杂的系统工程,需要秉承整体协调的观念进行谋篇布局。各级各类档案馆的档案资源诠释了中华民族的价值观念与信仰,是中华民族文化基因的载体。档案工作者需要将档案文化建设任务融入中华民族文化基因的表达之中,使得档案文化的发展脉络成为中华文化基因谱系序列中的一部分,建构二者之间的关系与渊源,推动二者之间意义的生成与联结,使得具有个性的档案文化能够同具有共性的中华民族现代文明互相濡化。

(4)以人为本的档案文化权利观

以人为本的档案文化权利观要求档案馆在文化建设过程中保障和发展公民的文化权利,提供档案文化交流空间、推动档案文化传播,使得公众能够平等、全面、充分参与档案文化生活。一方面,在文化权利的保障和实现层面上,档案馆应尊重公民的文化权利,增强档案馆的文化功能,落实其文化定位,从不同方面满足公众对档案文化的需要,为社会公众参与档案文化生活提供条件。另一方面,在文化权利内涵上,档案馆应该认识到文化权利内涵的丰富性,不仅要关注公众对有形的档案馆文化产品的获得,即档案馆主动提供文化权利实现的物质条件,还需要关注无形的公众档案素养的提升,即鼓励人民群众主动推进档案文化的发展,最终使得档案文化能够真正融入公众生活,让档案文化成为人民的文化。

3 “新的文化使命”下档案文化建设的 实践理路

档案文化发展面临传统档案文化与现代档案文化交织、中国特色档案文化与西方后现代档案文化碰撞的现实问题,具有中国特色的档案文化并没有形成,具有现代意义的公众档案文化权利意识还处于萌芽状态,难以应对“中西古今”的档案文化问题。在“新的文化使命”背景下,档案部门应积极践行中国特色的档案文化主体观、博采众长的档案文化互鉴观、协调推进的档案文化整体观、以人为本的档案文化权利观。

3.1 以中国特色档案文化本身发展的历史与现实机理为基础

从历史视角来看,一个民族的档案文化传统是其发展的文化“基因库”,在档案文化中发挥着隐性的、潜在的控制性作用,是档案文化的特性和内聚力形成的根本原因,是使之区别于其他类型档案文化的核心标识。[24]传统档案文化中重视历史记录和档案保管的文化传统,我国形成了历史悠久、规模庞大的档案事业体系,档案集中统一管理制度已经成为我国特色的档案制度文化,对档案事业发挥着重要的凝聚作用。面对“新的文化使命”与发展现代档案文化的要求,档案部门应推动优秀传统档案文化实现创造性转化与创新性发展。例如,在档案管理的运行机制上,我国档案管理体制具有集中管理的优势,但是当下也需要改革其中“开放意识不强、欠缺运行活力、缺乏公众参与”等客观存在的问题,应结合时代发展环境,尝试探索更加灵活的补充形式,可通过档案治理强化档案社会参与,进而增强档案事业发展运行的活力。

从现实视角来看,一个民族的档案文化生长有其具体的社会制度土壤。我国具有独特的文化传统、历史命运和基本国情,注定了档案文化建设需要走适合本民族特点的发展道路,同时也成就了本民族的档案文化特色。档案文化建设应立足中国特色档案文化本身发展的现实机理。一方面,档案文化建设应对本民族档案文化发展的客观现实机理进行剖析,明确本民族档案文化形成的因果关系、发展历史、基本内容、基本理念,掌握本民族档案文化的来路与进路。另一方面,档案文化应符合中国特色社会主义文化的内在规定性,与建设中华民族现代文明的使命要求相统一。中国特色社会主义的档案实践环境与“为党管档”的价值使命,意味着档案文化建设应擦亮档案文化的政治底色,利用档案文化建设彰显意识形态、促进社会的身份认同;档案馆建设中华民族现代文明的责任担当,意味着档案文化建设需要契合社会主义核心价值观,通过挖掘档案元素,与社会主义先进文化实现对接,进而利用档案文化建设引领人、塑造人。

3.2 以博采众长的理念正确认识西方后现代档案文化

当前档案文化建设面临的西方后现代档案文化与中国特色档案文化碰撞的问题,根源于我国档案事业现代化的发展路径。如何利用档案事业现代化过程中的后发优势,值得思考。一方面,档案部门需要意识到,虽然如今社会公众自由自觉的档案意识逐渐萌芽,但同西方认同范式、社区范式下开展的档案实践存在着本质差异。另外,不同范式下对档案真实性的理解不同,而后现代这种大批判、大拒绝的态度犹如洪水猛兽,强大的外部力量势必冲击档案文化,导致文化的被迫转型,如不重视对中国特色档案文化的培育与建设,长此以往,容易导致民族档案文化发展的畸形。在学术研究中,亟须学者对中国特色档案文化进行梳理和探讨。例如,加快建构中国档案学的自主知识体系,让档案文化更多地实现文化的内生长;在实践上,既不能抱残守缺,也不能全盘西化,应以博采众长的理念积极加强同异质文化的交流,通过文化交流增进彼此理解,吸取外来档案文化中的有益成分,使其逐渐内化成为自身优势。

3.3 以整体协调思维推进档案文化建设

中华民族现代文明与西方现代文明具有不同的文明推进逻辑,使得中华民族现代文明具有整体协调的特点,这要求档案工作者在档案文化建设中将档案文化的要素性、独特性融入中华民族现代文明建设的整体性、融合性。一方面,需要将档案文化的个性融入中华民族现代文明的共性。档案工作者需要实现档案资源的整体性、联合性开发。例如,按照主题进行档案资源的组织,打通档案馆、图书馆、文化馆等机构资源的壁垒,进一步实现多源、多模态档案资源的组织和融合,形成按照主题分类的档案资源数据库,共同助力档案文化融入国家文化数字化、中华民族现代文明的文化建设战略,实现用档案文化建设浇灌中华民族现代文明基因、诠释中华民族现代文明谱系的作用,进而赋予中华民族现代文明发展的生命力。另一方面,在中华民族现代文明的共性之中凸显档案文化的个性。当文化基因形成一定的谱系之后,就会形成一种文化的网状分布的关系,档案文化会贯穿、体现在其他众多思想理念和文化基因之中,需要档案工作者在文化的整体性中彰显档案文化本身的特色内涵。例如,利用档案本身的原始记录性凸显档案文化本身的基源属性;发挥档案的证据价值对抗历史虚无主义,教育公众;利用红色档案的政治属性引领意识形态等。

3.4 以保障公民的文化权利开展档案文化建设

档案馆作为公共文化事业机构,是政府保障公民文化权利的重要制度安排,在文化服务方面具有重要责任。“新的文化使命”要求档案文化建设应秉承以人为本的档案文化权利观。第一,档案馆文化建设应深入刻画“公共性”的内涵,认识到档案服务的对象是大众而不是小众,服务的逻辑是权利而不是请求。第二,档案部门应不断打造高质量的档案文化精品,使公众逐渐认识到档案馆也是落实文化权利的场所。只有满足公众的需求、社会的需要,档案文化建设才有存在的价值和发展的动力[25],才不至于成为一种边缘文化。第三,在档案文化建设中,公民不应只是被动接受服务,而是应该主动参与文化建设过程。档案馆应该推进自身从“管文化、办文化”向“治文化”的方向转变,积极发挥公民对文化治理的作用。例如,利用好互联网构建的共享性生态环境,积极参与搭建文化创意产业公共平台,通过平台提供档案文化要素和档案资源,增进公众的档案文化参与,用共创和众包思维着力推进公共文化治理的实现。[26]

4 结 语

面对档案文化的“中西古今”矛盾问题,“新的文化使命”与“第二个结合”这一方法论为新时代档案文化建设指明了方向,要求档案文化建设需立足中国特色档案文化本身的历史与现实机理,正确处理中国传统档案文化,正确认识西方后现代档案文化,坚持整体协调的思维,注重保障公民文化权利。在全局上,力求破解档案文化的“中西古今”之争,进而成就一批熔铸古今、汇通中西的档案文化成果。同时,在今后的研究中,需要学界进一步梳理我国档案文化的谱系,凝练出我国档案文化的特色内核,使我国档案文化进一步向下扎根、向上生长,将档案文化力量转换为推动档案事业发展、中国式现代化建设的能量。

注释与参考文献

[1][15][17][19][21]习近平.在文化传承发展座谈会上的讲话[J].奋斗,2023(17):4-11.

[2]项久雨.伟大复兴与中华民族现代文明[J].理论与改革,2023(5):1-10.

[3]朱康有.“第二个结合”:中华民族现代文明发展规律的深刻把握[J].教学与研究,2023(9):5-14.

[4][26]王玉珏,洪泽文,李子林,等.档案文化创意产品开发的理论依据[J].档案学研究,2018(4):52-58.

[5]朱莉.档案文化创意产品开发阻碍因素及策略分析[J].档案与建设,2016(9):33-35,28.

[6]孙大东,杨子若.数字创意产业融合视角下档案文创产品开发产业化的两条路径 [J].档案与建设,2023(2):33-36.

[7]李宗富,周晴.4V营销理论视域下的档案文化创意产品营销策略分析[J].档案与建设,2019(12):28-32.

[8]王贞.第五媒体的档案信息与文化传播[J].中国档案,2011(5):30-31.

[9]周林兴,崔云萍.叙事视角下档案文化传播:价值、机理及路径选择[J].档案管理,2021(1):36-38.

[10]胡琨.“互联网+”时代档案文化传播的“立”与“困”[J].档案学研究,2017(5):82-85.

[11]郑金月.文化自觉视野下的档案文化建设[J].档案学研究,2011(6):9-13.

[12][24]马仁杰,谢诗艺.档案文化的理论解读和建设探索[J].档案学研究,2013(2):9-12.

[13]覃兆刿.档案文化建设是一项“社会健脑工程”——记忆·档案·文化研究的关系视角[J].浙江档案,2011(1):22-25.

[14]吕文婷,向钰洁,马双双.国家文化数字化战略下数字档案文化资源建设:契机、困境与逻辑进路[J].档案与建设,2023(1):41-45.

[16]田芝健.中华民族现代文明创造人类文明新形态[N].中国社会科学报,2023-0be84c8a341fca73cf7bb04548760d25f6-16(02).

[18]李国泉,蔡方.“两个结合”:新时代坚持和发展马克思主义的规律性认识[J].北京行政学院学报,2023(5):82-90.

[20]习近平:决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[EB/OL].[2023-11-05].http://www.xinhuanet.com/ politics/19cpcnc/2017-10/27/c_1121867529.htm.

[22]庞立生.中国式现代化的文明观[J].思想理论教育导刊,2023(6):42-51.

[23]习近平:深化文明交流互鉴 共建亚洲命运共同体——在亚洲文明对话大会开幕式上的主旨演讲[EB/OL].[2023-11-05].https://www.gov.cn/ xinwen/2019-05/01/content_5388073.htm.

[25]边文婧.对档案文化建设的思考[J].档案与建设,2013(1):23-25.

(责任编辑:张 帆 李倩楠)