红色档案资源开发协同主体共生模式优化研究

摘 要:囿于档案工作管理体制、红色档案资源分散异构等限制,走向多元主体协同成为现阶段红色档案资源开发的必然趋势。以协同合作、共同发展、互惠共赢为本质的共生理论为优化现阶段红色档案资源协同开发主体关系提供了新的理论视角。以各省综合档案馆为例,分析多元主体协同共生模式的演化逻辑,并从完善政策激励、构建红色档案共生体、搭建红色档案共生空间和平衡利益分配四个方面,推进协同主体形成稳定的一体化对称互惠共生格局。

关键词:红色档案;档案资源开发;协同开发;协同共生

分类号:G270.7

Research on the Optimization of Collaborative Subject Symbiosis Mode of Red Archival Resources Development

Liu Lu1,2, Jin Bo1

( 1. School of Cultural Heritage and Information Management of Shanghai University, Shanghai 200444; 2. School of History and Public Administration, Yancheng Teachers University, Yancheng, Jiangsu 224002 )

Abstract: Limited by the management system of archival undertakings and the dispersion and heterogeneity of red archival resources, it is an inevitable trend for the development of red archival resources to move towards multi-subject collaboration. The symbiosis theory with the essence of collaborative cooperation, common development and mutual benefit and win-win results provides a new theoretical perspective for optimizing the main body relationship between the cooperative development of red archival resources at the present stage. Taking the provincial comprehensive archives as an example, this paper analyzes the evolution logic of the multi-subject cooperative symbiosis model, and promotes the formation of a stable pattern of integrated symmetrical win-win development and symbiosis from four aspects: improving policy incentives, building red archives symbiosis entities, building red archives symbiosis space and balancing the distribution of interests.

Keywords: Red Archives; Archival Resources Development; Collaborative Development; Collaborative Symbiosis

红色档案是中国共产党践行初心使命、持续奋斗,带领人民群众实现伟大复兴的真实见证,是中国共产党革命精神谱系的重要组成部分。目前学界关于红色档案资源开发的相关研究主要集中在价值实现[1]、资源建设[2]、开发利用策略[3-5]等方面,然而,目前较少有从协同主体关系视角切入展开的研究。实践方面,各地综合档案馆积极开展红色档案资源开发利用工作,与多部门协同合作,打造了一批红色档案文化精品,但仍存在协同不连续、协同关系不稳定等问题。红色档案分散形成和档案馆技术匮乏等因素,决定了主体间的有效协同是保证开发质量的关键。因此,文章拟从共生理论视角出发,分析开发主体间共生模式的演化逻辑,指明主体间协同开发的方向,通过多元主体合理分工与互补促进释放共生能量,实现红色档案资源的集中管理,多元主体的互惠共生,进而推动红色档案资源开发走向高质量发展和创新。

1 共生理论与红色档案资源协同开发

共生源于生物学领域,起初主要用于研究寄生、共生、腐生等生物种间关系,后逐渐为世界各国人文学者所关注。胡守钧认为社会共生是人的基本存在方式,任何人都生活在人与人、人与自然的共生系统中。[6]共生是事物的普遍存在方式,共生关系遍布人类社会经济、文化、生活、社群、家庭等所有领域,包括师生关系、人机关系、企业联盟等。不同学科对共生的解释是多元的,但普遍认同社会发展过程中存在互补关系,要力求优化共生关系,实现和谐共生。1998年袁纯清将共生引入经济学领域,并建构由共生单元、共生模式和共生环境组成的共生理论分析框架。共生单元是共生关系的基本能量生产和交换单位,共生模式是共生单元间的相互作用方式,共生环境是所有外部因素的总和。[7]共生理论主要分析各主体间因资源依赖形成的复杂协同关系,揭示主体在多变环境下的系统内在演化逻辑[8],核心在于研究不同属性、规模、层次的社会“单元”如何在外部环境和内部条件共同作用下,形成稳定、持久、亲密的组合关系。[9]

红色档案资源在全国范围内较为分散,主要体现为分散在不同层级、不同区域、不同部门、不同系统,甚至不同民间收藏爱好者手中,这使得关于同一红色人物、红色事件、红色地点等红色档案资源分散在档案馆、博物馆、文物保护中心、纪念馆以及烈士陵园等各类形成机构中。红色档案资源开发主体包括文化事业机构、科研机构、政府机构、社会组织和公众等,涉及主体广泛,但主体间在跨行业、跨区域、跨层级方面协同不足,影响红色档案资源在时间、空间和群体中的关联性,具体表现在四个方面:第一,以馆际协同居多,档案馆与其他部门协同较少。各区域、各级、各类档案馆在重要事件节点普遍以共享红色档案资源、共编红色文献读物和共办红色展览等方式开展协同合作,但档案馆与信息技术企业、高校等部门协同较少。第二,以同一区域跨层级协同居多,跨区域协同少。在开发红色档案资源的过程中,区域间协同合作较为普遍,包括省市县级综合档案馆三级协同、同省或市范围内不同机构间合作等形式。如为展现江苏革命斗争的艰苦历程,2021年江苏省档案馆组织省内各级综合档案馆一同拍摄微纪录片《光耀史册——中国共产党在江苏》[10];2022年扬州市档案馆与市博物馆、烈士陵园、朱自清纪念馆等8家单位组建“扬州市红色档案联盟”,在红色档案资源共享、成果共创、人才共育、品牌共建等方面建立了共享合作机制[11]。目前区域间协同以长三角地区、川渝地区为典型,其他地区区域协同较少,全国范围内的红色档案资源共享开发尚无相关实践。第三,协同形式以红色文献资料汇编、组织红色档案陈列展览、制作红色档案视频、开展红色教育活动等居多,红色档案数据平台建设、红色档案知识聚合等数据级、内容级、知识级协同较少。目前协同开发的红色档案数据库主要有河北省红色档案异地查询平台、成都市红色档案编研数据库。除活动驱动型协同外,联盟、协议、共同体等紧密型模式较少。第四,社会公众参与较少。民众普遍以提供红色档案资源、参观展览、参加红色历史讲解等形式参与,与档案馆互动停留在浅层交互,仍以消费者角色为主,并未开展实质性协同。此外,缺乏亲历者动态参与,影响红色档案叙事多重性。例如,红军及其后代作为红色历史的亲历者、传承者,其参与缺位导致红色档案欠缺鲜活的个体化表达。[12]协同开发不仅涉及形成机构,还涉及影视机构、信息技术企业、高校等,是一个包括多元主体在内的复杂系统,而这些主体在红色档案资源、开发技术、节目采编制作能力等方面形成了不同程度的依赖关系。因此,将共生理论应用于红色档案资源协同开发具有一定适配性,通过共生模式分析有助于厘清多元主体间关系和未来走向,为协同开发主体间关系走向对称性互惠共生、一体化共生提供方向和指引。

2 红色档案资源开发协同主体共生模式演化阶段

2.1 共生模式演化阶段

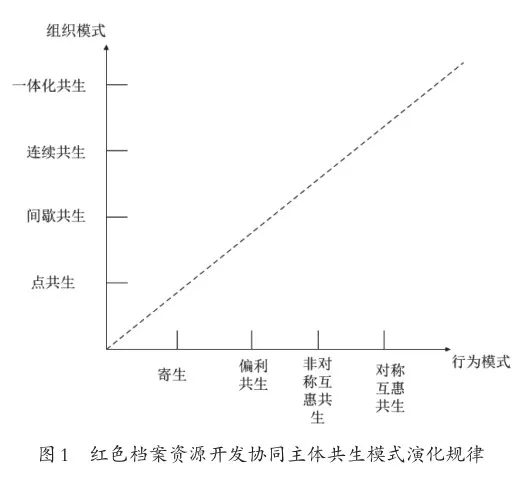

根据袁纯清的共生理论演化逻辑,共生模式包括组织模式和行为模式,组织模式以组织化程度为依据,遵循从点共生到间歇共生、连续共生、一体化共生的演化形态。[13]点共生模式下,共生单元在某个特定时刻或短期内随机发生一次相互作用,信息交流不充分,相互作用结束后共生关系随之结束;间歇共生模式下,共生单元在一段不连续时间内发生多次相互作用;连续共生指各单元间连续发生相互作用;一体化共生指共生单元全方位、连续、紧密合作,在共同战略目标、利益诉求的指引下形成稳定、持续合作关系。[14]对于红色档案资源开发而言,这一演化逻辑体现为主体合作关系从随机到不稳定、稳定再到紧密融合。行为模式以新能量分配均衡程度为依据,从寄生向偏利共生、非对称性互惠共生、对称性互惠共生方向演化,代表着协同主体间的能量分配状态。其中,寄生强调能量单向流动,一方获益另一方受损;偏利共生强调能量双向流动,一方获益另一方不受影响;非对称性互惠共生强调能量双向或多向流动,通过分工产生新能量,但新能量分配不均匀;对称性互惠共生在非对称互惠基础上强调新能量分配相对均匀。[15]红色档案资源开发产生的新能量表示合作开发带来的利益分配公平程度,包括协同开发成果带来的社会效益、主体能力提升等方面,其衡量涉及成本投入、任务分配、利益分配等复杂因素影响,难以准确计算,但共生行为模式具有进阶性,对称互惠共生是最理想、效率最高的共生状态。[16]因此,从演化规律入手分析可能影响主体共生模式演化的因素,有利于实现协同主体共生模式优化。

2.2 红色档案资源开发协同主体共生模式演化分析

现阶段,在红色档案资源协同开发活动中,共生单元主要包括档案部门、企事业单位、高校、社会公众等。从共生组织模式来看,各省综合档案馆红色档案协同开发主体共生模式以点共生和间歇共生模式为主,一体化共生模式较少。比如基于中国共产党成立100周年、中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年等纪念日不定期开展合作,部分档案馆已经在短暂合作的基础上发展为签订合作协议形成常规化合作的连续共生模式,如江苏省档案馆与新四军纪念馆签署红色档案战略合作协议,联合多家专业单位共同研究新四军红色档案数字化地方标准。[17]目前长三角档案部门在长三角地区一体化发展计划推动下,以形成协同合作事项备忘录、组建抗战档案联盟等形式开展全方位合作,反映了长三角地区在红色档案资源开发方面追求紧密合作的一体化共生模式的趋势。红色档案资源开发主体从彼此独立到点共生、间歇共生的过程中,以重要纪念日、相关政策等为推动力量,走向连续共生和一体化共生阶段,通过相互作用推动协同合作的连续与稳定,并发展成为一体化共生模式下最理想的组织模式——共同体。基于此,政策推动、组织化程度是影响主体关系走向一体化共生的重要因素。从共生行为模式来看,开发主体间没有物质、信息和能量的单向流动,因此不存在寄生模式;也不存在一方获益,另一方不受影响的情况,因此也不存在偏利共生模式。当前各省红色档案资源开发协同主要以非对称互惠共生模式为主,即以档案馆为主导,出版社、广播传媒公司、团委、广播电视台等支持性机构为辅协同开发红色档案资源。开发成果带来的社会效益以档案部门社会影响力提升等为主,其他部门在功能完善、经验提升等方面有所收益,但由于机构性质、利益诉求差异难以形成高度耦合的利益分配模式。只有对称互惠共生模式才能实现均衡收益,因此,利益分配是推动主体关系走向的影响因素。

3 红色档案资源开发协同主体共生模式优化进路

根据共生模式演化规律,各省档案馆红色档案资源协同开发主体共生模式遵循从点共生向间歇共生、连续共生、一体化共生,从寄生向偏利共生、互惠共生的演化规律,如图1所示(图中虚线表示组织模式和行为模式的每个阶段并非都是必经阶段,但遵循演化的整体走向)。基于对共生模式阶段特点和影响因素的分析,可从完善政策激励、构建红色档案共生体提高主体组织化程度、搭建红色档案共生空间推动主体功能全方位融合以及平衡利益分配四个方面实现红色档案资源开发协同主体关系向一体化和对称互惠共生有序演进,进而推进主体间形成持久、稳定的协同关系。

3.1 完善政策激励

《“十四五”全国档案事业发展规划》强调,“加强部门协同、区域协同、行业协同,鼓励、引导、规范社会力量参与档案事务”[18]。近年来党和国家高度重视红色档案工作,鼓励管好、用好、用活红色档案资源,但总体来说,各省综合档案馆对于红色档案资源认定、开放范围、开放时间、开放程序尚未做出明确规定,导致协同主体面临资源困境。关于红色档案资源开发主体构成、协同工作部署等更无明确法规制度规定,也尚未在全国范围形成统一的资源共享标准,这在一定程度上影响了档案馆组织内外协同开发的积极性。因此,应加强红色档案资源协同开发的政策制度研究,加大红色档案和红色数据开放力度、共享力度、开发力度,以政策法规激励社会力量参与红色档案资源开发并形成互利互惠的共生关系。一方面,统一开展红色档案数量、保管情况摸底调查,从法律法规层面划定开放范围、开放时间、开放权限、数字化要求等,鼓励红色档案资源开放共享,提高社会力量参与的积极性和主动性。在此基础上,明确规定红色档案资源开发的负责方、监督方、参与方等主体的权责关系,为各主体参与红色档案资源开发并形成稳定协同关系营造良好的政策氛围。如2022年上海市档案局印发《上海市红色档案资源管理办法》,提出充分发挥档案馆以及其他红色资源主管部门、保管单位、研究机构的特点……形成长江三角洲区域红色档案保护多途径、多层次、多方式的合作交流长效机制。[19]另一方面,将社会组织参与红色档案资源开发纳入政府事业规划、档案事业发展规划,为全国和各省档案馆开展红色档案资源开发设定明确的目标,通过设置专项资金吸引更多社会力量参与、增加主体协同合作的黏性,提高主体合作频率、效率、深度和广度。通过建立合理的评价机制和奖励机制,定期对协同开发情况进行评估和反馈,对具有突出贡献的参与方给予奖励,提升协同热情和开发水平。

3.2 构建红色档案共生体

红色档案共生体由共生单元组成,只有具备某种内在联系才能形成共生关系。[20]如档案部门、纪念馆、博物馆、退役军人事务部门等在红色档案方面存在资源互补关系,档案部门与企业存在技术互补和资源供给关系等,因此具备共生基础。应由档案部门牵头,联合红色档案资源形成、保存、管理机构等组建多种资源共享型共生体,建立多边多向沟通交流的内外协调关系。对内组建区域型共生体,即打破各层级、各区域档案馆之间的限制,实现区域间红色档案资源汇集、整合、共享,为区域内不同主体开发提供红色档案资源。对外围绕红色资源、数字化技术和人力资源组建共生体,在档案馆与其他文化事业机构、企业和社会公众间形成不同类型的共生体。

第一,档案部门与其他文化事业机构。红色档案资源分散保存于档案馆、博物馆、党史部门、革命纪念馆等,应跨机构整合红色档案资源,形成资源共享型共生体,为协同开发提供重要的资源支撑。具体来看,一方面,应推动红色档案资源多维整合。充分利用四史教育、国家文化数字化战略、数字中国建设战略等政策契机整合不同机构、不同部门、不同业务系统保存的红色档案,将全国分散于不同记忆场所以及散存民间和遗失国外的不同模态的红色记忆片段集成串联。此外,红色档案是红色资源中最具权威的组成部分,两者都蕴含丰富的红色基因,都是红色文化的重要组成部分和具象化形态,但红色档案和红色资源在内容上存在交叉。虽然各省关于红色资源保护的相关政策已将档案部门纳入保护传承联席会议,但红色档案和红色资源保存单位如何实现协同、如何减少资源重复采集仍是档案部门需要考虑的问题。另一方面,应推动红色档案多维关联。通过文本聚类、数据管理、语义重组、本体建模等技术构建红色档案数据本体模型,利用RDF数据结构模型按照时间、地点、人物或事件等要素关联红色档案数据,串联红色记忆碎片,拼凑关于某一人物、事件、机构等完整的历史记忆。通过数据清洗形成内容关联、细颗粒度的红色人物数据集、红色地名数据集、红色事件数据集等,展现本体数据和关联数据的关系,形成关于长征精神、渡江战役等不同主题的全景式记忆链。如陕甘宁边区红色记忆多媒体资源库之人物库集中存储了包括陕甘宁根据地创始人、领导人、英雄模范人物等红色人物的文献、著述、历史照片、声像资料等,呈现了红色历史人物记忆网络。[21]

第二,档案部门与企业、社会大众等。大数据时代红色文本档案已无法满足社会对个性化、精准化知识服务的需求,须发挥信息技术企业的技术优势,开发多样化、个性化、智慧化红色档案文化产品。企业能够通过项目合作为档案馆提供专项资金和技术扶持,如运用人工智能、大数据等技术搭建红色档案资源开发平台,协助档案馆实现红色档案数据化、数据挖掘、数据分析。此外,档案部门还可以通过开展红色档案创意设计竞赛,鼓励设计公司、科研机构、社会大众为红色档案资源开发提供创意,引导社会力量积极参与,共同打造创意性开发产品等。

3.3 搭建红色档案共生空间

长期以来,人们多重视物质运动的时间性和社会性,空间性长期缺场,而空间既是具体场所,又是在物质实践基础上形成的抽象社会理想模型。[22]“共生空间”最早由日本学者黑川纪章提出,他将这一理念融入城市规划,力图实现人与技术、人与自然、内部与外部以及异质文化的共生。[23]基于地域、资源、技术水平等限制和差异影响,红色档案资源开发缺少共生空间,因此可立足场景化共生空间、知识化共生空间和艺术化共生空间激活不同主体优势,创造共生空间,寻求不同主体间红色档案资源、主体、技术、环境等要素整合,实现红色档案在历史与现实、时间与空间、文化效益与社会效益间的共生。具体来看:

首先,建构场景化共生空间。档案馆、纪念馆等是红色档案资源开发的重要场所。目前各种类型的红色资源保管地主要以实物、照片展陈方式再现烈士诗稿、书籍文献、货币票证等,多为静态展示,缺少体验感;可以红色档案故事化为基调,利用3D建模、虚拟现实、GIS等技术通过话剧、歌曲、剧本杀、密室逃脱等形式再现革命人物、革命事件,引导群众沉浸式参与活动或事件本身,使其深入了解和感受红色记忆背后的文化独特性和价值,从而增强对文化的认同感和归属感。如《重走长征路》以大别山区革命史、战争路线和历史地貌为资源基础,通过3D建模和VR全景技术设计多级动态的沉浸式战争冒险游戏。用户选择虚拟角色参与游戏,能够通过多维感官沉浸于大别山区革命故事情节、历史情境和地理环境,实现与中国共产党革命足迹的互动。[24]

其次,知识化共生空间。应以本体核心概念为基础,依据红色档案数据的多维关联提取知识主题,不断关联其他知识单元,利用本体映射规则、语义标注方法等构建知识链接关系,形成多元主体共建共享共用的集成型红色档案知识库,鼓励不同主体从不同维度对红色档案数据进行组织、重构,以知识图谱、瀑布流、时间轴等可视化方式展示长征精神、渡江战役等相关知识的分布与关联,形成知识问答、聚类分析等多样化开发成果。

最后,艺术化共生空间。一方面,鼓励档案部门与艺术创作领域合作,深入了解红色档案背景、历史和文化内涵,挖掘红色档案资源中的艺术元素,如革命历史事件、英雄人物、革命精神等,以绘画、雕塑、音乐、舞蹈等艺术形式传递红色文化、红色精神。另一方面,鼓励档案部门与影视创作领域合作。目前档案部门与广播电视台等合作拍摄的纪录片、微视频等成果较多,但题材和传播范围有限,应协同历史学家、档案工作者、文学家等共同挖掘红色档案中的艺术元素和文化内涵,分析蕴含的人物故事、革命精神,结合当前时代热点和社会主义核心价值观,创作具有吸引力和感染力的剧本和分镜头脚本,并选择合适的拍摄地点、演员、道具,进行实景拍摄或特效制作,为社会呈现具有时代感和现实意义的红色档案文化作品。

3.4 平衡利益分配

红色档案资源开发涉及多方利益,在法规政策缺位的情况下,利益冲突的存在会影响协同关系的稳定性。一般而言,红色档案资源丰富、数字化和数据化率较高、开发能力较强、经验较丰富的档案馆必然在协同中投入更多的资源、人力、物力等,相反红色档案资源较单一、数字化开放率较低、开发能力弱、经验不足的档案馆会在协同开发中处于依赖地位,容易产生投入多、获益少的失衡现象,这种投入与收益不对等的冲突必然导致协同关系不稳定甚至瓦解。为保证各方获益相对公平和对称,应综合运用行政、经济等手段协调各区域、各部门、各系统之间的关系,明确参与方权益、确定分配规则、评估利益分配、建立反馈机制等,保证参与方都能从红色档案资源开发中享受应有的权利并履行义务,使得参与开发的共生成员间能够依据贡献度获得相对公平的利益,在共生主体间形成可持续的协同动力。具体来看:

首先,尊重共生主体意愿。在红色档案资源开发过程中,主导方、参与方、服务方均是独立的利益个体,是否参与、如何参与红色档案资源共享共建是各主体的独立行为,应在尊重不同主体意愿的基础上,通过协商方式决定协同开发的形式、资源的共享格式、利益的协调方式等。

其次,组建利益联合体。长期以来受封闭期、管理体制、隐私保护等影响,红色档案以封闭为主、开放为辅,难以实现全国范围内红色档案资源的整合集成。因此,为解决档案部门长期存在的开放保守做法,在协商一致的基础上以档案部门间协同、区域间协同、联盟型协同等形式将红色档案资源开发相关组织、机构和公众组成利益联合体,以平等互惠原则为基础,实现联合体内部共享资源、共同开发、共享成果。如2022年江苏、浙江、上海和安徽档案部门共同签署协同合作备忘录,组建长三角抗战档案研究联盟,两年来共同撰写抗战文章、开办抗战专栏、共办红色展览、共推抗战档案项目研究等。[25]在形成联合体的基础上,以激活红色档案资源、释放红色档案价值为共同目标,强化合作共赢意识,鼓励设计公司、影视公司、文旅集团等加入红色档案资源开发,共享设计、技术、创意等,在各方利益差异基础上形成协同合作的共识,从而达到公共利益最大化。

最后,签订协同合作协议、制定协同章程。在利益平衡基础上,充分考虑各方利益,以协议形式制定合作事项清单,明文规定联合体的成员构成、角色定位、成员权责等,确保共生体内部规范和秩序。其中最重要的是明确各方权益和利益平衡机制。由共生体内所有成员共同研究、制定一份公平、合理的权责分配规则、利益分配规则,根据参与各方能力、预计成本投入、贡献度、工作量、风险等因素,形成灵活的分配规则,并由第三方评估机构根据参与方的参与度、贡献度和收益进行评估,确保各方从联合体中受益。在协同开发过程中,成立监管部门,加强对开发活动以及利益分配的监管,及时纠正可能出现的违规行为;联合体中所有群体均可通过信息共享平台提出反馈意见,确保利益分配规则的可行性、合规性和对称性。由于不同主体间馆藏资源、技术设施、人员配置差异较大,为防止联合体中出现投入、收益不对等而影响协同效率,应引入利益补偿机制,通过财政补贴、资源定向开放、成果知识产权分享、税率优惠、荣誉表彰等方式平衡各方利益的同时鼓励更多不同性质的主体参与红色档案资源协同开发,在红色档案资源开发中形成共建、共治、共享的互惠共生体。[26]

4 结 语

红色档案资源协同开发是档案形成机构、档案部门、企事业单位、社会公众等多主体共同参与的系统性工程,但多元主体间关系并不稳定、持久,导致各地红色档案资源开发碎片化、参与主体积极性不高,影响红色档案资源开发的效率、质量,有必要在多主体间建立稳定的协同共生关系。[27]因此,从共生理论视角探讨各省红色档案资源开发协同主体间关系,有利于明确影响主体关系的因素,为主体间关系走向一体化和对称互惠共生提供优化策略,实现红色档案资源开发的可持续性发展。

*本文系江苏高校哲学社会科学研究项目“国家文化数字化战略下江苏红色档案数字编研的实现路径研究”(项目编号:2023SJYB2011)阶段性研究成果。

作者贡献说明

刘露:设计选题和研究框架、撰写和修改论文;金波:设计框架、修改论文。

注释与参考文献

[1]黄彬,于勇.红色档案资源在新时代高校思政课中的协同开发利用——基于泰州市红色文化协同研究中心建设的探讨[J].档案与建设,2023(1):77-78.

[2][12]周耀林,张丽华,刘红.叙事传输视角下红色档案资源社会共建模式与实现路径研究[J].档案学研究,2023(1):82-90.

[3]赵红颖,张卫东.数字人文视角下的红色档案资源组织:数据化、情境化与故事化[J].档案与建设,2021(7):33-36.

[4]周林兴,崔云萍.区域性红色档案资源的协同开发利用探析——以长三角区域为分析对象[J].档案学通讯,2021(5):4-13.

[5]赵彦昌,吉日格勒.抗美援朝档案资源叙事化开发研究——纪念抗美援朝战争胜利70周年[J].档案与建设,2023(12):8-11.

[6][20]胡守钧.社会共生论(第二版)[M].上海:复旦大学出版社,2012:6-9,62.

[7][13][16]袁纯清.共生理论——兼论小型经济[M].北京:经济科学出版社,1998:4,57,81.

[8]戴艳清,刘振宇.共生理论视角下新型公共阅读空间供给主体间关系研究——以湖南省为例[J].情报资料工作,2024(2):105-112.

[9]潘炜.共生理论视域下城市阅读空间跨界重构——以上海“阅读+演艺”空间为中心的考察[J/OL].图书馆论坛,1-12[2024-02-23].http://kns.cnki.net/ kcms/detail/44.1306.G2.20230830.1813.002.html.

[10]范小燕.江苏省档案馆推出《光耀史册——中国共产党在江苏》百集微纪录片[J].档案与建设,2021(8):2.

[11]扬州市红色档案联盟启动——扬州市聚焦红色主题开展国际档案日系列宣传活动[EB/OL].[2024-02-20].http://www.dajs.gov.cn/art/2022/6/10/ art_432_61750.html.

[14]刘洋溪,任钰欣,杨臣.共生理论视角下高校有组织科研的理论逻辑、风险题域与推进策略[J].科技进步与对策,2024(5):1-9.

[15]周益斌,肖纲领.职业教育产教融合共生体的发展困境及推进策略研究——基于共生理论的视角[J].苏州大学学报(教育科学版),2023(2):80-87.

[17]我市举行纪念新四军成立86周年系列活动[EB/OL].[2024-02-23].https://www.yancheng. gov.cn/art/2023/10/13/art_34218_4073902.html.

[18]中办国办印发《“十四五”全国档案事业发展规划》[EB/OL].[2024-04-29].https://www.saac.gov.cn/daj/ toutiao/202106/ecca2de5bce44a0eb55c890762868683.shtml.

[19]上海市档案局关于印发《上海市红色档案资源管理办法》的通知[EB/OL].[2024-02-20].https:// www.archives.sh.cn/tzgg/202302/P020230210277144132713. pdf.

[21]倪晓春,张蓉.大数据背景下红色档案数据治理的突破方向和实现路径探析[J].档案学研究,2022(6):63-70.

[22]陈波,宋诗雨.虚拟文化空间生产及其维度设计研究——基于列斐伏尔“空间生产”理论[J].山东大学学报(哲学社会科学版),2021(1):35-43.

[23]李小波.延续历史剖面 寻求共生空间——历史文化名城规划中的文化理念[J].城市问题,2001(5):2-4,15.

[24]朱兰兰,段燕鸽.叙事理论在红色档案资源开发中的应用——以大别山区为例[J].档案学研究,2023(2):95-102.

[25]长三角地区抗战档案研究联盟座谈会在盐城召开[EB/OL].[2024-02-23].http://www.dajs. gov.cn/art/2023/10/16/art_1559_70875.html.

[26]邓君,张子姝,盛盼盼.数字人文视域下红色档案文化传承理路与进路[J].兰台世界,2024(1):26-29.

[27]龙家庆.基于数字叙事理论的红色档案开发策略研究[J].档案管理,2023(4):66-68,72.

(责任编辑:张 帆 李倩楠)