档案开放审核协同机制的地方实践与立法完善

摘 要:《中华人民共和国档案法》第三十条提出档案馆与档案形成(移交)单位会同审核档案,地方省市就如何构建与实施档案开放审核协同机制进行了实践探索,相关制度建设呈现出明显的差异化特征。当前,档案开放审核协同机制的实际运行中主要面临主体责任分工较为模糊、协同审核程序缺乏统一标准、审核意见冲突难以处理、社会力量参与赋权不足等法律困境。为强化档案开放审核的立法供给,应当进一步细化《中华人民共和国档案法》第三十条中的“会同审核”条款,加强其与下位法相关规则的融贯衔接;在立法内容上应厘清档案开放审核主体的责任分工与问责内容,构建国家层面统一的档案开放审核程序标准,完善档案开放审核委员工作机制,明确社会力量参与的程序和情形。

关键词:档案开放审核;会同审核;协同机制;地方实践;立法完善

分类号:G273.5

The Practice and Legislative Improvement of the Collaborative Mechanism for Open Review of Archives

Jiang Yunfei1, Wang Wei2

( 1. Department of Teaching and Research of Law, Chongqing Administration College, Chongqing 400041; 2. Department of Legal Technology, Hainan Police College (Preparatory), Haikou, Hainan 571100 )

Abstract: Article 30 of the newly revised Archives Law of the People’s Republic of China proposes that after the archives and the organizations responsible for the formation (transfer) of archives jointly review the archives, provinces and cities have conducted extensive practical explorations on how to build and implement a collaborative mechanism for the open review of archives, and the development of relevant systems has shown obvious differences. At present, the actual operation of the collaborative mechanism for open archives review mainly faces legal difficulties such as unclear division of main responsibilities, lack of unified standards for collaborative review procedures, difficulty in handling conflicts of review opinions, and insufficient participation and empowerment of social forces. To strengthen the legislative supply of open archives review, the “joint review” clause in Article 30 of the Archives Law should be further refined, and its integration and connection with relevant rules of subordinate laws should be strengthened. In terms of legislative content, it is necessary to clarify the division of responsibilities and accountability of the subject of open archives review, establish a unified national standard for open archives review procedures, improve the working mechanism of open archives review committee to effectively resolve differences in review opinions, and clarify the procedures and situations for social forces to participate.

Keywords: Open Archives Review; Joint Review; Collaborative Mechanism; Local Practice; Legislative Improvement

档案开放审核是档案开放工作的前置环节,是决定馆藏档案能否开放的关键节点。2020年修订的《中华人民共和国档案法》(下文简称《档案法》)第三十条明确规定,“馆藏档案的开放审核,由档案馆会同档案形成单位或者移交单位共同负责”。该条款赋予了档案形成(移交)单位法律责任,“改变了以往由档案馆单一主体审核开放档案的惯常做法”[1]。为有效推进档案开放审核工作,2024年施行的《中华人民共和国档案法实施条例》(下文简称《档案法实施条例》)第三十条第一款进一步明确了档案开放审核的责任主体以及特殊情况下的主体资质认定问题。[2]但实际工作中,档案馆与档案形成(移交)单位究竟如何会同审核档案,各自承担什么责任,需要走哪些程序,审核意见冲突如何解决?这些问题均未得到立法的明确回应,以至于档案开放审核工作困难重重,档案馆与档案形成(移交)单位难以形成开放审核合力。

现行立法的模糊性不仅给档案开放审核工作带来了迷思,也引发了档案学界的论争。学者们围绕档案开放审核协同机制的建设与运行进行了一定讨论,其中徐拥军[3]、曾毅[4]、曹宇[5]、王芳[6]、 王芹[7]、陈强[8]等学者分别从档案开放审核协同机制的构建动因、构成机制、责任主体、权责内容、程序机制、法治模式等进行了探究。总体上看,已有成果大多是对档案开放审核协同法律法规提出的完善建议,研究视角和内容较为新颖,具有一定的理论价值和参考意义。然而,就档案开放审核协同机制的学理内涵、地方实践经验以及面临的法律困境和应对策略等方面,则缺乏较为系统全面的分析。有鉴于此,本文首先阐明档案开放审核协同机制的基本内涵和内容,进而通过地方省市的实践探索来剖析该机制面临的法律困境,有效提炼地方创新经验,最后提出完善档案开放审核协同机制的立法对策,以期对档案开放法治化建设有所裨益。

1 档案开放审核协同机制的理论意涵

英国新分析法学派创始人哈特认为:“有时一个词语的定义可以提供这样的地图:它可以使导引我们使用该词语的原则变得清晰,并且同时可以展示出我们应用词语于其上的现象类型和其他现象间的关系。”[9]据此而言,研究档案开放审核协同机制,首要之义在于明确这一机制的基本意涵和构成内容,准确描绘该机制的应然样貌。

1.1 档案开放审核协同机制的理论阐释

档案开放审核协同机制由“档案开放审核”与“协同机制”两个关键概念构成。其中,“档案开放审核”概念在《档案法》中被正式指明,意指“审核档案是否能够对外开放的过程,也就是对档案是否具备开放资格进行审核”[10]。 “协同机制”概念在档案开放审核领域的应用较晚。2022年,《国家档案馆档案开放办法》(下文简称《档案开放办法》)第十四条明确提出,“县级以上地方档案主管部门应当协调建立本地区馆藏档案开放审核协同机制”,首次引入“协同机制”概念;2024年,《档案法实施条例》第三十条规定,“国家档案馆应当建立馆藏档案开放审核协同机制”,以行政法规的方式明确档案开放审核协同机制。从内涵上解析,“协同机制”由“协同”和“机制”概念组成,“协同”是指“各方相互配合做某件事”[11],体现为多元主体在共享资源、分工合作和相互协商的基础上实现某一共同目标;“机制”一词则强调一个工作系统的组织或部分之间相互作用的过程和方式。基于以上概念分析,本文认为,档案开放审核协同机制是指档案馆、档案形成(移交)单位等主体在开放审核工作中协作配合,以判断档案能否向社会公开的一项工作机制。

从学理上看,档案开放审核协同机制规范的对象是档案开放审核行为,该行为的法律属性是什么,是否属于行政行为?从行为主体上分析,档案开放审核的责任主体主要包括档案馆和档案形成(移交)单位,前者是集中管理档案的文化事业机构,后者一般是具有行政管理权的部门。从行为性质上分析,档案开放审核不属于行政决定,不直接影响当事人的人身权和财产权。但特殊之处在于,档案开放审核不仅影响档案信息安全,还关乎社会公众的档案利用权和档案信息知情权,档案馆明显承担着向社会提供档案资源服务的法定职责,故有学者将其视为“一种特殊行政行为”[12]。此观点有待商榷,关键原因在于档案馆并非行政主体,其开展的档案开放审核行为是一种为社会提供公共文化服务的行为,该行为不具有行政管理的基本属性。因此,本文认为,档案开放审核行为是一种经法律授权、由多元主体共同负责、为社会提供档案开放利用的行为,不属于行政法意义上的行政行为,也不具有可诉性。

1.2 档案开放审核协同机制的应然构成

准确界定档案开放审核协同机制,还需明确该项机制的构成内容。有学者指出:“档案开放审核协同机制总体分为四个部分,即用户运行机制、合作运行机制、行政管理机制和技术支持机制。该机制以用户运行机制为主导,以合作运行机制为基础,以行政管理机制为依托,以技术支持机制为保障。”[13]此观点从主体、合作、监管、技术保障四个方面解构档案开放审核协同机制,具有一定的参考意义。从制度建构和运行的视角分析,档案开放审核协同机制应当主要由主体权责机制、组织协调机制和会同程序机制构成。其中,主体权责机制是档案开放审核协同机制的根本机制,包含档案开放审核主体的责任分工以及因失职所应承担的责任追究,毕竟协同机制的有序运转有赖于对审核主体责任的科学划分和严厉追究;组织协调机制是档案开放审核协同机制的保障机制,涉及对档案开放审核工作的协调、处置和监督,以确保该工作有序开展;会同程序机制是档案开放审核协同机制的基础机制,是指档案开放协同审核过程中的各项程序性安排,即各审核主体参与档案开放审核时必须严格遵循一定的步骤、规则、时限和方式,共同会商并决定馆藏档案是否向社会开放。

2 档案开放审核协同机制的地方实践

由于《档案法》第三十条中的“会同审核”规定较为模糊,难以为档案开放审核工作提供清晰、明确的操作指引。在此背景下,一些地方省市就如何推动档案馆与档案形成(移交)单位“会同审核”进行了广泛的实践探索,并积累了一些创新经验和做法。

2.1 差异化的地方档案开放审核协同机制探索

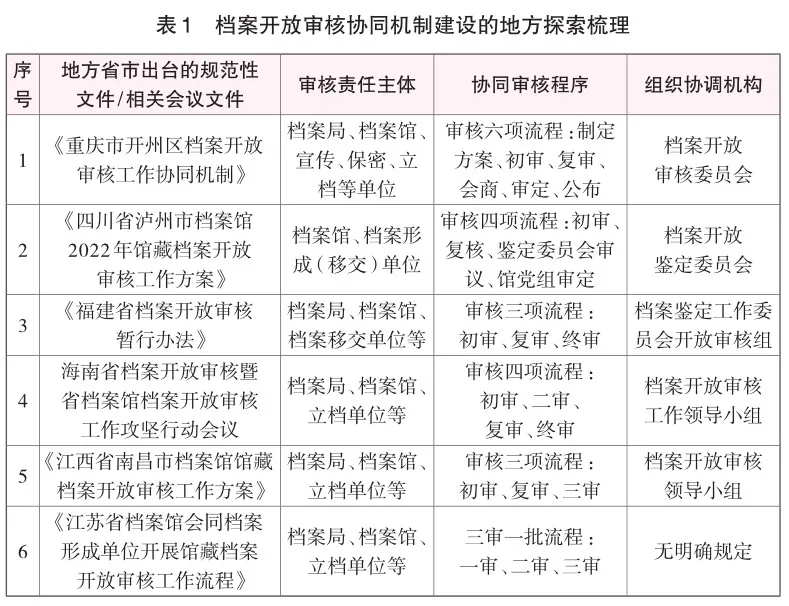

为构建契合地方实际的档案开放审核协同机制,以江苏省、海南省、福建省、江西省南昌市、四川省泸州市、重庆市开州区为代表的省市县(区)均出台了规范性文件,对档案开放审核的责任主体、协同程序、组织协调机构等内容进行了规定。经仔细对比发现,各地档案开放审核协同机制的实践探索各有特色,相关制度建设呈现出明显的差异化特征(见表1)。

以档案开放审核程序设计为例,各地的审核环节设置及其内容各不相同。比如,重庆市开州区规定了档案开放审核的“六项流程”(含制定方案、初审、复审、会商、审定、公布),江苏省、福建省和江西省南昌市则采取的是“三项流程”(含初审、复审、三审)。之所以出现上述差异化特征,主要原因在于目前档案开放审核尚缺乏顶层制度设计,地方省市基于各自档案开放审核的实际需要,通过先行先试方式进行实践探索和大胆创新,形成了一些契合地方档案工作实际的特色经验和做法。从规范性和可操作性的角度看,档案开放协同审核制度设计越细化和明确,就越符合《档案法》的立法精神,实践中越具有可操作性。例如,四川省泸州市出台的《2022年馆藏档案开放审核工作方案》中,明确规定了档案开放审核程序的“四项流程”及其对应的责任主体,由于权责较为明晰,更有利于督促各责任主体依法履责。

2.2 档案开放审核协同机制实践存在的法律困境

结合档案开放审核协同机制的现行法律规定和地方实践探索,发现该项机制在实践中仍面临诸多困境,使得档案馆与档案形成(移交)单位难以有效分工合作,影响了档案开放审核工作的有序开展。

(1)审核主体责任分工较为模糊

关于档案开放审核主体的责任分工,《档案法》第三十条规定的是“档案馆会同档案形成(移交)单位共同负责”,但“会同”和“共同负责”均属于不确定法律概念,意味着档案馆与档案形成(移交)单位之间的责任分工并不明晰,“这在实践中容易导致权责不清和无法追责”[14]。值得一提的是,《档案开放办法》第十四条规定“国家档案馆牵头,档案形成单位或者移交单位参与,双方共同负责馆藏档案开放审核”,明确了档案开放审核中档案馆的“牵头”之责以及档案形成(移交)单位的“参与”之责,一定程度上细化了档案馆与档案形成(移交)单位的责任分工。但实际工作中,档案馆与档案形成(移交)单位很难精准把握“牵头”与“参与”的责任要求,尤其是双方“谁初审、谁复审、谁终审,意见不一时如何处理等实践中频繁遇到的具体难题并没有给出明确答案,双方权责仍不够详细,不能满足实践需求”[15]。以档案开放审核中的“初审”为例,地方实践中就存在三种迥异做法,分别是档案馆“初审”、立档单位“初审”、档案馆和立档单位共同“初审”。[16]可见,尽管档案开放审核立法逐步完善,但审核主体之间的责任分工和协作内容仍有待细化。

(2)协同审核程序缺乏统一标准

《“十四五”全国档案事业发展规划》指出,“实现档案开放审核工作法治化、规范化、常态化”[17]。其中,“规范化”意味着档案开放协同审核工作需要依据统一的标准和规则,确保开放审核程序的可靠性、可重复性和高效性。诚然,档案开放协同审核的程序标准“是判断国家档案馆档案是否向社会开放的重要依据,也是档案开放审核工作合法合规的根本保证”[18],唯有构建统一、规范的协同开放审核标准,才能为档案开放审核多元主体履行职责提供清晰指引。

从已有的地方实践探索看,档案开放审核协同机制在程序设计方面存在明显差别,重庆市开州区档案开放审核流程包含“六项程序”,海南省和四川省泸州市均规定“四项程序”,而福建省、江苏省、江西省南昌市则规定的是“三项程序”。事实上,即便是均规定“三项程序”的地方省市,其档案开放审核程序的内容也存在差异之处。例如,江苏省规定“档案开放审核的一审、二审由档案馆完成,三审(会同)工作由档案形成(移交)单位来档案馆完成”[19];江西省南昌市则规定由档案馆初审,“初审后提交档案开放审核领导小组成员逐件复审,并由立档单位对二审结果进行三审”[20]。显而易见,由于不同省市、不同地域的档案开放审核实践探索各不相同,使得相关程序标准设计存在较大差别甚至迥异之处。从制度规范化视角看,档案开放审核程序标准设计关系审核主体的权责分担以及制度本身的程序正义,故有必要构建国家层面相对统一、规范的档案开放审核程序标准,以契合《“十四五”全国档案事业发展规划》中“实现档案开放审核工作规范化”的目标。

(3)审核意见冲突难以处理

审核意见冲突是档案开放审核实践中常出现的问题,也是制约档案开放审核工作的棘手难题。从立法上看,《档案法》和《档案法实施条例》均规定“档案馆与档案形成(移交)单位共同负责”,意味着当双方出现审核意见分歧时,只能由双方相互协商并共同负责去处理,至于谁拥有最终决断权,如何行使此项权力、在什么情况下行使该权力?现行立法对此语焉不详。从地方实践看,为有效化解档案开放审核中的意见冲突,海南省、福建省、江西省南昌市、四川省泸州市等地均设置了档案开放审核(鉴定)工作委员会或档案开放审核领导小组,由委员会或领导小组负责处理意见分歧、解决疑难重大问题等。然而,档案开放审核委员会或领导小组的性质是什么、主要由哪些单位构成、如何行使职责、行使哪些职责?关于这些问题,地方省市出台的规范性文件也未予以明确回应,档案开放审核委员会工作机制建设仍处于“摸着石头过河”的探索阶段。

(4)社会力量参与赋权不足

一般情况下,档案开放审核工作由档案馆与档案形成(移交)单位共同负责,但在特殊情况下如档案开放审核中出现疑难和争议问题,则需要社会力量的广泛参与,为档案开放审核工作提供智力支持,同时有效表达公众意志。从法律赋权层面看,《档案法》第七条规定“国家鼓励社会力量参与和支持档案事业的发展”,对社会力量参与档案事业的发展予以明确赋权。《档案法实施条例》第九条[21]对《档案法》第七条进行了细化规定,明确了社会力量参与档案事业发展的方式。就档案开放审核工作而言,现行立法对社会力量参与开放审核工作的赋权存在明显不足。具体而言,现行立法既未明确档案开放审核工作中社会力量的主体范畴,也未规定社会力量参与档案开放审核的具体情形和效果,导致社会力量参与陷入“无法可依”的境地。法律赋权的不足,势必影响社会力量参与档案开放审核的积极性和主动性,也无法充分贡献公众的智慧和力量。

3 档案开放审核协同机制的立法完善

《“十四五”全国档案事业发展规划》提出“坚持在法治轨道上推进档案治理,不断提高档案工作法治化、规范化、科学化水平。”[22]基于此,务必将档案开放审核协同机制纳入法治化建设范畴,尤其是要加强高质量立法供给,完善法律制度设计,为贯彻落实该机制提供法治保障。

3.1 立法思路:立法精细化与条款内容的融贯衔接

目前,《档案法》与《档案法实施条例》中关于档案开放审核条款的设计较为粗疏,亟须由粗放型立法向精细化立法的目标迈进,实现良法善治。就档案开放审核协同机制立法而言,应当对档案开放审核条款中的“会同”“共同负责”等模糊概念进行细化、明确化,同时对审核主体责任分工、审核程序、审核意见分歧处理、问责机制等关键条款进行精细化设计,避免使用不具有可操作性的倡导性、宣示性等概念。由于《档案开放办法》第十四条第二款规定“馆藏档案开放审核的具体规定由国家档案主管部门另行制定”,故可由国家档案局制定有关档案开放审核的程序性规定,以明确“会同审核”的具体环节以及“共同负责”的程序性要求,提升档案开放审核工作的可操作性。

除了采取精细化立法方式,还须加强《档案法》与下位法就档案开放审核规则的融贯衔接。由于《档案法》和《档案法实施条例》刚修订或实施不久,近期再次修改的可能性不大,因此可以尝试在下位法如部门规章《档案开放办法》或档案管理地方性法规中,将《档案法》《档案法实施条例》中的档案开放审核条款细化。与此同时,注重提炼地方创新经验和成熟做法,以国家立法或地方立法的方式固定下来,最终形成以《档案法》为基础,以《档案法实施条例》为核心,以《档案开放办法》或档案管理地方性法规为补充的档案开放审核规范体系,实现内部规范的同频共振。

3.2 立法内容:档案开放审核协同机制的内容优化

(1)厘清档案开放审核主体的责任分工与问责内容

档案开放审核的责任主体主要包括档案主管部门、档案馆、档案形成(移交)单位等部门,各主体承担不同责任。根据《档案法实施条例》第三十条第三款的规定,档案主管部门负责档案开放审核工作的统筹协调,档案馆与档案形成(移交)单位则开展“会同审核”。但实际工作中,档案开放审核工作究竟谁负责“组织”,谁负责“初审”及“复审”呢?这些问题迫切需要立法的明确回应。

关于档案开放审核“组织”工作,由档案馆承担较为妥当,因为这既符合现行制度规定由档案馆“组织”开展鉴定(划控)的惯性,也便于发挥档案馆作为集中管理档案机构的“核心”作用。[23]关于档案开放审核“初审”工作,目前地方省市实践中存在由档案馆负责、立档单位负责、档案馆与立档单位共同负责三种做法,以上做法各有利弊。本文认为,由档案形成(移交)单位负责“初审”更符合现行立法的规定,也更能提升档案开放审核的效率。主要原因在于,《档案法实施条例》第三十条第二款已明确规定,“尚未移交进馆档案的开放审核,由档案形成单位或者保管单位负责,并在移交进馆时附具到期开放意见、政府信息公开情况、密级变更情况等”,其“附具的开放意见”一定程度上决定了馆藏档案能否开放,而“附具的开放意见”一般由档案形成(移交)单位出具,这意味着档案形成(移交)单位已然履行了“初审”职责。若档案馆、保密局等部门对档案形成(移交)单位“附具的开放意见”存在异议的,那么只需双方会同“复审”即可;若还是不能化解审核意见分歧,则交由档案开放审核委员会决定。另外,为避免档案开放审核责任主体乱作为或不作为,可以将“不依法履行档案开放审核相应职责”作为档案开放审核责任人员的问责情形,以增强其履职的外在约束力。

(2)构建国家层面统一的档案开放协同审核程序标准

从法律上看,目前国家层面尚未建立统一的档案开放审核程序标准,尽管《档案开放办法》第十四条第二款规定“馆藏档案开放审核的具体规定由国家档案主管部门另行制定”,但至今未见相关程序性规定的出台。从地方实践探索看,地方省市出台的规范性文件均明确了档案开放审核的程序设计,虽然程序环节及其要求各不相同,但却为国家层面的档案开放审核程序建设提供了经验借鉴。结合地方dkd+4wyGFmjztn/nYBUmd5Hj5FTRXVeEhNj8eSa41ck=创新经验和成熟做法,本文认为档案开放审核程序应当主要包含组织(启动)、初审、复审、终审、监督等环节,其中档案馆负责组织(启动),档案形成(移交)单位负责初审,档案馆与档案形成(移交)单位共同复审,档案局负责监督等。若档案在进馆之前就附具开放意见的,此时无须再进行初审,而是直接进入复审环节。比如,《福建省档案开放审核暂行办法》规定“对档案移交单位已附具开放审核意见的档案,可直接进入复审和终审环节”[24],如此可有效提升档案开放审核的效率。

(3)完善档案开放审核委员工作机制

从地方实践探索看,福建省、海南省、江西省南昌市、四川省泸州市、重庆市开州区等地均设置了档案开放审核委员会或档案开放审核领导工作小组(下文统称为“档案开放审核委员会”),尽管名称设置上“五花八门”,但其职能职责大体一致,即主要处理档案开放审核中的重大、疑难、意见分歧等问题,如此一来,档案开放审核意见分歧问题也就迎刃而解。然而,档案开放审核委员会在运行时却面临诸多问题,比如该委员会是常设机构还是临时机构,其组织隶属是什么,由哪些单位或成员构成,行使哪些职权?无论是档案业界还是学界,对上述问题都未进行深入反思。本文认为,应当将档案开放审核委员会设为常设性机构,隶属于档案局并在其领导下开展工作,档案馆、档案形成(移交)单位、保密局等是其成员单位,以确保委员会构成的多元化。此外,档案开放审核委员会还应当适时“邀请相关领域(安全保密、法律法规、党史政史等)专家人员共同参与档案开放审核鉴定,与档案业务人员一起综合研判、达成共识,形成开放审核工作合力”[25],如此才能更有效提升档案开放审核工作的专业性和权威性。

(4)明确社会力量参与的程序和情形

国家档案馆档案开放审核制度运行需要构建多元主体参与、有序审核的治理机制,社会力量参与使社会力量能够对档案开放审核工作直接施以作用力,有利于公众意志的表达和落实。[26]在具体进路上,可在《档案开放办法》中增设“社会力量参与档案开放审核”条款,并细化档案开放审核中社会力量的主体范畴、参与程序和参与情形。具体言之,针对涉及社会公众档案信息知情权和开放利用权的档案开放审核,以及较为疑难、重大的档案开放审核,档案馆可在档案开放审核的二审(复审)或终审阶段主动邀请专家、学者、媒体、利害关系人、社会组织等社会力量参与,听取公众意见和专家看法。目前,四川省泸州市正在探索构建由专家学者参与的“三位一体”档案开放审核工作机制,即“吸收档案形成单位或者移交单位、相关领域专家学者参与,对档案进行再次审核,着重解决初审中无法判定和存在争议的问题”[27]。未来档案管理地方性法规的修改也可增设社会力量参与档案开放审核条款,将地方创新经验和成熟做法上升到地方性法规之中,提升社会力量参与档案开放审核的效能。

4 结 语

建立健全档案开放审核协同机制是新时代档案工作走向开放的必然要求。由于缺乏清晰的顶层制度设计,部分地方省市通过先行先试方式,对如何构建档案开放审核协同机制进行了广泛的探索。本文通过对比地方省市档案开放审核协同机制建设经验,着重分析该机制在审核主体责任分工、协同审核程序设计、审核意见分歧处置等方面的法律困境,最后从立法上提出完善档案开放审核协同机制的对策建议。从制度设计和运行的实践看,档案开放审核协同机制仍存在进一步完善空间,比如如何规范协同审核的程序标准,如何明晰档案开放审核工作委员会的性质、职责和运行机制。针对这些问题,更期待学界的共同研究和持续推进,以丰富档案开放审核理论研究。

*本文系国家档案局科技项目“档案开放审核尽职免责制度研究”(项目编号:2023-R-010)阶段性研究成果。

作者贡献说明

蒋云飞:设计选题,撰写论文,定稿;王伟:资料收集,修改论文。

注释与参考文献

[1]肖哲.从《档案法》的修订谈档案开放政策的进步与完善[J].档案管理,2022(1):45-46.

[2]《档案法实施条例》第三十条第一款规定:“国家档案馆应当建立馆藏档案开放审核协同机制,会同档案形成单位或者移交单位进行档案开放审核。档案形成单位或者移交单位撤销、合并、职权变更的,由有关的国家档案馆会同继续行使其职权的单位共同负责;无继续行使其职权的单位的,由有关的国家档案馆负责。”

[3]中国人民大学档案事业发展研究中心.中国档案事业发展报告(2022)[M].北京:中国人民大学出版社,2022:55.

[4][13]曾毅.档案开放审核协同机制研究——基于新修订档案法的视角[J].浙江档案,2021(8):26-28.

[5]曹宇,刘思思.档案开放审核协同机制研究——基于新《中华人民共和国档案法实施条例》的视角[J].兰台世界,2024(3):4-7.

[6][14]王芳.权力制约理论指导下档案开放审核的立法完善[J].浙江档案,2022(4):63-65.

[7]王芹,岳靓,杨婷,等.总体国家安全观下的档案开放审核制度优化研究[J].档案与建设,2024(4):73-78.

[8][12][18]陈强.国家档案馆档案开放审核的法治进路[J].档案与建设,2024(4):79-85.

[9]哈特.法律的概念[M].许家馨,李冠宜,译.北京:法律出版社,2011:13.

[10]卞咸杰,黄杨.“档案开放审核”与“档案开放鉴定”概念辨析[J].档案管理,2023(5):36-39.

[11]中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典(第六版)[M].北京:商务印书馆,2012:1440.

[15]张梦怡.馆藏档案开放审核新路径研究[J].浙江档案,2023(9):51-53.

[16]谢永宪,王巧玲,刘湘,等.我国档案开放审核工作调研与分析[J].山西档案,2023(5):156-164.

[17][22]中办国办印发《“十四五”全国档案事业发展规划》[EB/OL].[2024-03-05].https:// www.saac.gov.cn/daj/toutiao/202106/ecca2de5bce44a0e b55c890762868683.shtml.

[19]潘裕骏.关于档案开放审核工作的若干思考——以长三角地区省级国家综合档案馆为例[J].浙江档案,2022(9):51-53.

[20]南昌市档案馆稳步推进馆藏档案开放审核工作[EB/OL].[2024-03-05].http://daj.fuzhou. gov.cn/zz/daxw/yjdt/202303/t20230323_4557523.htm.

[21]《档案法实施条例》第九条规定:“国家鼓励和支持企业事业单位、社会组织和个人等社会力量通过依法兴办实体、资助项目、从事志愿服务以及开展科学研究、技术创新和科技成果推广等形式,参与和支持档案事业的发展。”

[23]黄新荣,梁钰唯.我国档案开放的制度完善及机制构建探究[J].档案与建设,2022(6):9-12.

[24]王琳婧.福建出台档案开放审核暂行办法[N].中国档案报,2023-09-28(01).

[25]许增英.关于加强档案开放审核工作的思考[J].四川档案,2023(3):50-51.

[26]丁宁.参与治理:档案馆公共文化服务运行模式的创新[J].档案学研究,2016(5):81-85.

[27]朱铁淼.国家档案馆档案开放的主体、范围、程序和方式——《国家档案馆档案开放办法》解读之三[J].中国档案,2022(10):24-25.

(责任编辑:李倩楠 张 帆)