桎梏与纾解:时代进程中的档案文化产业发展

摘 要:档案文化产业的发展带有明显的政策外源性推进特征,将之置于历时性视角下观察,可发现其伴随着时代进程萌生、探索与前进。从档案产业中剥离出的档案文化产业,至今仍受其影响,在理论上存在术语所指不清的问题,该问题与实践上的保守探索形成了档案文化产业发展中的桎梏。档案文化与档案产业的理论发展、国家文化数字化战略的实施为档案文化产业的发展带来了纾解机遇。展望未来,档案文化产业首先应在“子文化”观指导下开展全局部署,而非局限于档案内容挖掘文化,其次可在“新文创”理念下推进协同发展,最后要在产业化方向下开展全链建设。

关键词:国家文化数字化战略;档案文化;文化产业;文化发展

分类号:G279.2

Shackles and Relief: Exploration of the Development Approach of Archival Cultural Industries

Xie Shiyi, Hu Ruidan

( College of Sociology, Soochow University, Suzhou, Jiangsu 215123 )

Abstract: The development of the archival cultural industry has obvious characteristics of policy exogenous promotion, and if we observe it from a diachronic perspective, we can find that it emerges, explores and advances with the process of the times. The archival cultural industry, which was spun off from the archival industry, is still affected, and there is a problem of unclear terminology in theory, which forms a shackle in the development of the archival cultural industry with conservative exploration in practice. The theoretical development of archival culture and archival industry and the implementation of the National Cultural Digitization Strategy have brought relief opportunities for the development of archival culture industry. Looking forward to the future, the archival cultural industry should first carry out the overall deployment under the guidance of the concept of "sub-culture", rather than being limited to the archival content mining culture, secondly, it can promote coordinated development under the concept of "neo-cultural creativity", and finally, it should carry out the construction of the whole chain under the direction of industrialization.

Keywords: National Strategy for the Digitalization of Culture; Archival Culture; Cultural Industries; Cultural Development

档案文化产业问题并不是一个新问题。学界关于“档案产业”的探索可追溯至20世纪80年代[1],而“档案文化产品”更是近年来学界与业界关注的热点。然而,从“档案产业”到“档案文化产业”,其间转变历经数年;从“产品”到“产业”,所虑事宜关涉众多。自《“十四五”全国档案事业发展规划》(以下简称《规划》)明示“加强档案文化创意产品开发,探索产业化路径”以来,部分学者已开始先行探索档案文化产业化之路[2-3]。《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》(以下简称《战略》)出台后,相关研究亦有反应[4-5]。

伴随档案理论与实践的发展,档案文化产业萌生、探索、前进。既有研究多集中于个别时间节点(如《战略》出台后)做新路径探索,缺乏宏观的历时性思考。在讨论中,对于核心概念“档案文化产业”,多篇文章混淆不清或语焉不详。然而,事物的发展从来不是一蹴而就,而争议或桎梏的形成也一定有迹可循,回归历史才能理解当下进而展望未来。对于档案文化产业这样一个时代特征明显的话题,放置于时间脉络中观察、思考是必要之举。

1 历史回顾:档案文化产业理论与实践发展中的桎梏

1.1 理论:术语所指不清,学术讨论受限

框定概念是研究的前提,诸多研究分歧和桎梏源于概念“共识”的缺乏。如引言所述,“档案文化产业”不是新问题,相关研究可追溯到40年前关于“档案产业”的思考。但发展至今,仍存在术语所指不清的情况。这种情况,不仅有憾于数十年积累的“档案文化”和“档案产业”研究,更为初生规模的“档案文化产业”造成了桎梏。

(1)混淆“档案产业”与“档案文化产业”概念

历经40年的发展,“档案文化产业”研究在实践和理论的发展中自然与“档案产业”剥离。1985年,于绵琪率先提出开辟档案服务第三产业的构想。[6]其后,中国共产党第十四次全国代表大会召开,指出要“调整和优化产业结构,加快发展基础工业、基础设施和第三产业”,各地档案部门随之纷纷对第三产业发展展开探索,学界亦开始在理论层面进行思考,并围绕档案信息产业发展的优势、阻碍、对策等方向展开了研究[7]。在实践和理论的推进中,档案产业的相关研究成果进一步成熟,档案产业概念应运而生。2001年,彭明发等人明确提出了“档案产业意识”,在论述中“档案产业”作为相关概念被界定。[8]

2003年,学者方立霏从档案的文化属性出发,提出了档案文化产业建设构想。[9]这一构想的提出使得学界更多关注到档案本身的文化属性。与此同时,随着档案产业探讨的深入,批驳和质疑的声音也逐渐出现。反对者认为从现实体制、理论层面等来看档案产业化不可行,且未有国家把档案当成一种产业来发展的实践,产业化的发展是将档案视为商品,这是对档案公益性的损害。[10-12]这些批判质疑的声音使得学者们开始转变研究重点,思考其他可能的产业建设方向。

2003年10月,第四次京津沪渝档案学会学术研讨会在北京召开,会议以“档案文化产业”为题举办了学术论坛,对“档案文化产业”的定义、产生、主体、建设必要性和途径等方面进行了探讨。[13]通过讨论,学者们在档案文化产业的一些方面达成了共识,认为“档案产业是行不通的,但档案文化则可能进入市场,可以产业化”[14]。自这次讨论后,众多学者纷纷加入档案文化产业的探讨。一系列的相关探讨使得“档案文化产业”的相关概念日渐明晰,并与“档案产业”分离。2014年国际档案理事会以“档案与文化产业”为主题,探讨了档案馆馆藏资源助力文化产业发展的可行性和措施。[15]

从档案部门发展第三产业促生“档案产业”意识的萌芽,到档案产业发展的争鸣与探索促生“档案文化产业”,再到档案文化产业在新时期独立并蓬勃发展,“档案文化产业”不仅完成了独立,更在一定程度上实现了代替,成为新时期“档案产业”发展的明确方向。换言之,在当前的学术和实践背景下,档案产业的时代命题已经精准为:如何理解并挖掘档案文化,进而探索产业化路径。

(2)对“档案文化产业”的外延界定不明

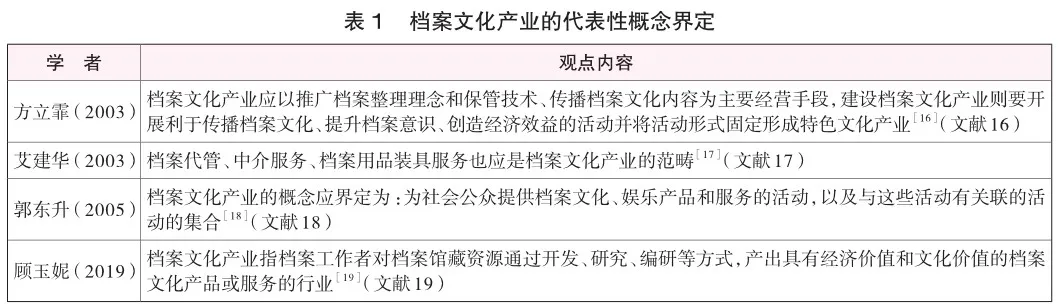

自“档案文化产业”被提出后,学者们给出了诸多定义,如表1所示。这些观点无论是切入的角度还是内涵的限定都各不相同,这也导致档案文化产业外延上的分歧。文献17与其他观点的分歧在于对“文化产业”个性化的认知,对此,笔者认为“档案产业”与“档案文化产业”有明显的区别,后者应凸显其文化性,而档案代管、中介服务、档案用品装具服务等服务于档案工作的产业,不宜纳入“档案文化产业”之中。

文献16与19的分歧集中于“档案文化”的具体指向——除去档案资源自身的文化性,基于档案工作及档案事业能否产生文化?文献19将视角集中于档案资源自身,文献16则认为可以更广泛。对此,笔者认为基于现有的档案文9c509ec2f012379b5fa3a75437340729dbde7440a5a4a2c10cfe348a5c98affb化研究,档案事业文化显然也应属于档案文化的范畴。

文献18没有具体界定档案文化,但“有关联的活动的集合”这一阐述体现了档案文化产业界定中的又一分歧:档案文化产业是否涵盖档案与其他文化产业的交叉融合?对此,笔者认为,档案的内核是判定的核心,交叉融合不可拒斥,在合作中实现共荣和发展才是目的。综上,本文认为,档案文化产业的外延应包括基于档案文化的产品或服务形成的产业,从广义上看,也可包括档案与其他文化产业交叉融合所形成的文化产业。

1.2 实践:发展路径不明,实践探索有限

或由于早期对档案产业的争议,在档案文化产业的探索上,实践举措有限,目前尚未呈现出较清晰的发展路径。

第一,已有的关于档案文化产业的探索,多基于“产品”展开,并尚未进入市场。

学界关于档案文化产品开发的研究起步较早,具有一定的理论基础,加之《规划》对档案文化创意和产业的指示,诸多档案机构作出反应,从“产品”切入,通过与高校、文创公司合作等多种形式,制作出丰富的文化创意产品。有关调查显示,全国已有30个省级档案馆不同程度地开展了档案文化创意服务,同时,社会主体开始参与档案文化创意服务开发设计和运行管理。[20]然而,各档案机构对于文创产业化的探索往往只停留在“有产品”,并未进行市场化探索,仅是作为宣传辅助工具,以公益性质派发或是将其用作展览。如天津市南开区档案馆、重庆市大渡口区档案馆等在进行普法活动时发放档案文创产品用于宣传;山东省济宁市档案馆在民俗大集中展示档案文创产品等。长期以来,档案馆的资金主要来自财政拨款,仅将这些文创产品用作宣传的赠品而未能产业化,则可能会造成国有资产的流失。[21]更为重要的是,文化产业化的本质是按照工业产品生产的方式进行文化商品的社会化大生产。[22]商品化是产业化的前提,若要实现档案文创产业化,则无法回避档案文创商品化,而当前有关这一步骤的探索显然不足。

第二,对未来的档案文化产业发展,理论认知同质化明显,实践启示性不足。

核心概念不清、资源性质特殊、政策规范缺位等桎梏层层束缚了档案文化产业的探索者,相关研究的空间十分有限。在寻找档案文化产业发展突破口的过程中,研究者不约而同地将目光锁定在信息技术的发展方面。

在信息时代的背景下,学者们试图通过对涌现的新业态、新方法进行探讨,寻找其与档案文化产业结合的可能性,从而探索潜在的发展路径。而在这一研究中,结合数字创意产业进行探索则是一条为众多学者所关注的发展路径。如任越、周林兴、郑慧、孙大东等多名学者主张结合“数字创意产业”探索档案文化产业发展的路径,借助影视产业、数字文旅产业、游戏产业等数字创意产业,通过跨界融合的形式寻找档案文化产业发展的可行之路。[23-26]必须肯定的是,这种认知具有合理性和可行性,但也必须指出的是,档案文化产业在信息时代具有多种可能性,即使将重点聚焦在“数字创意产业”,可思考的问题也很广泛,诸如产业链建设、产业主体合作、跨领域产业整合等宏观问题,以及产品商品化路径、产品市场定位、产品分众策略等微观问题。

2 时代契机:国家文化数字化战略带来的机遇

国家文化数字化战略于国家战略高度聚焦文化数字技术的发展,推进文化产业数字化转型,这为纾解档案文化产业发展桎梏带来契机。首先,《战略》在内容上聚焦“数字化”,将有效破解档案“商品化”难题;其次,《战略》是一项国家级政策,从高度和方向上为文化产业和文化事业指明了方向、坚定了信心;最后,《战略》作为全局规划,于整体维度进行了总体部署,有利于多领域多主体协同。

2.1 数字化转型破解“商品化”困境

纵观前期学者们对“档案产业”和“档案文化产业”的质疑,可发现批判的核心聚焦档案资源作为国有资产并不能产业化。对于这一问题,“数字化”带来了解决方案。虽然档案不能作为产品进入市场进行交易,但基于档案资源进行开发生产出的档案衍生产品拥有商品化的可能。事实上,走在文创前列的博物馆也正是如此操作。

当前相关学者已提出可发展数字档案文创,通过利用档案资源进行数字化开发,借助数字技术拓宽产品边界。一方面,数字孪生、VR、AR等技术使得档案文化资源不再只局限于档案文本本身,档案文化也能够通过更加直观的形式进行实物化转化。此外,档案文化创意产品也不再只局限于实物形式,可扩展至数字展览、数字档案文创等其他虚拟形式。另一方面,除了向产品端的边界延伸,数字技术的赋能也使得档案文化产品得以向档案资源本身进行延伸,档案文创产品可通过档案数字化副本进行二次数字创意的深度融合加工,使档案文化产品本身带有浓郁的“档案味”。

《战略》的出台对上文这种尝试给予了方向上的肯定,同时,也对文化消费、文化业态的新场景等方面指明了方向,提出了“中华文化数据库”“文化数字化基础设施”“文化数据服务平台”“文化数字化治理体系”等方面的8项重点任务。这些重点任务为文化产业数字化转型提供了发展条件,势必带动文化产业的系列发展,从而为档案文化产业带来更多的环境利好。

2.2 国家级规划提供方向性指引

档案文化产业化发展的学界探索几乎与博物馆同时起步,但时至今日,档案领域在产业化面前仍持保守态度。这其中行业性质的不同自然会带来影响,但相关政策的缺失是更为重要的原因。

2021年《规划》出炉,明确指出文化创意产品与产业化发展方向,档案机构立即做出相关探索,文化创意产品开发一时蔚然成风。而《战略》的出台势必带来更深远的影响。首先,《规划》和《战略》两项国家政策的连续出台,为档案文化产业发展确定了是与否的问题:档案文化产业发展是档案文化发展的方向之一,档案机构不能置身事外,也无须束手束脚。其次,《战略》对数字化的强调表明了数字技术与文化产业的深度融合已成为必然的发展趋势,文化产业的生产模式和消费模式将发生巨大变化,档案文化产业的未来发展必须将之纳入考量。最后,《战略》更在具体部署上给出了指引,指出“在文化数据采集、加工、交易、分发、呈现等领域,培育一批新型文化企业,引领文化产业数字化建设方向。以企业为主体、市场为导向,推动文化产业与新型农业、制造业、现代服务业以及战略性新兴产业融合发展,培育新型文化业态,加快文化产业结构调整。”这些内容对档案文化产业的发展领域、发展方向、发展主体、发展结构等多方面的深入探索具有重要的启发意义。

2.3 全局性统筹促进协同化发展

档案文化产业的发展应是一个协同发展的过程,包括多个层面:首先,档案系统内部要做好协同。在政策规章上,要做好统筹规划,为机构整体工作的开展提供制度保障;在资源建设上,要加强馆际合作和交流,对档案文化资源的整合,共同建设档案文化资源库。其次,档案机构要同美术馆、图书馆、博物馆等文化机构协同。相较于博物馆、图书馆等文化机构,档案机构在文化产业的发展进度上较为落后,且受制于资源保密性、体制限制等多种因素,其本身拥有的文化资源在开发层面存在诸多限制。为此,档案馆有必要同其他文化机构进行深度合作,在文化资源上相互补充,在文化产业的发展模式、开发流程上相互学习,探索建设共同的产品销售网络综合性体系。最后,档案机构还应同产业链中的各主体协同。档案文化产业的发展是一个系统性工程,无论是“档案文化+产业”还是“档案+文化产业”,依靠档案部门自身力量是难以实现目标的。目前,一些档案部门已尝试同旅游、纺织等行业进行合作,通过提供丰富的文化资源,助力其产品的研发、设计和生产。

《战略》从总体要求中的“统筹规划”到重点任务中强调的“协同治理”都明示了未来文化发展的方向。对于有需求、有想法但可能也有顾虑的部分档案机构而言,这显然是一个政策利好,为档案机构“走出去、引进来”减轻了思想负担,有效助力了档案部门“供给发力,激活资源”。

3 未来展望:文化数字化战略下档案文化产业的发展进路

《战略》固然带来了难得的时代机遇,但档案文化产业的持续发展更需坚实的理论和实践基础予以滋养。结合当前档案文化的理论成果和档案事业相关的实践经验,本文认为可从理论上的整体认知、理念上的协同发展、实践中的全链建设等多维度寻找和构建新的发展方案。

3.1 子文化观下的全局部署

准确且全面地认知档案文化产业是发展档案文化产业的前提。档案文化产业发展中可供进行商品化的应是由档案资源衍生出的文化产品或是长期以来形成的档案文化资源,因此,在国家文化数字化战略下对档案文化产业发展路径的探讨应是限制于子文化观视角。“子文化”是对档案文化的经典界定[27],指档案文化是社会文化的一种子文化。[28]档案文化产业的发展应是全局部署,而在子文化观下档案文化产业应是涵盖“档案实体文化+产业”和“档案事业文化+产业”两个发展方向的全局推进。当前档案文化产业(品)发展的文化来源主要基于档案资源,这显然狭隘了档案文化产业。因此,在此现状下,档案文化产业的发展重点还应注重对于档案事业文化产业化的探索和发展。

档案文化源远流长,许多器物已经不仅仅是专业产品,更具有文化价值。如档案建筑皇史宬、后湖黄册库,档案装具石室金匮、架阁库等。对这些档案文化典型要素进行创新性开发,不仅能够有效实现档案文化的社会传播,更能实现对国家传统文化的有效传承。当前已有机构对档案馆本身的馆徽馆标、建筑构造等专属元素进行产品开发设计。如英国国家档案馆以自身建筑及档案馆的天鹅、苍鹭等鸟类为创意设计明信片、装饰品、丝巾等,美国国家档案馆直接利用档案馆Logo开发T恤、棒球帽、口罩、砧板等。[29]这些产品设计以档案机构文化元素为依据,与服饰、文具等日常生活用品进行结合,兼具文化价值和商业价值。

除了利用本身的馆标、建筑等器物元素外,档案机构还可利用数字技术对档案事业文化内容进行产业化转化,如档案管理流程、档案管理意识、档案事业相关文化元素等。通过对文化要素的提炼,借助新技术、新理念、新方式进行二次加工,打造独属于档案馆的文化产品,拓展档案文化产品的范围边界。宁德市档案馆已在此方面作出探索,该馆基于其本身的特点,运用中国档案Logo和“宁德”甲骨文等文化元素,打造了“宁小档”IP形象,并以此为主体,开发了系列文创产品,如书签、冰箱贴、档案盒等,举办了“梦想寄存”、档案馆开放日、德育之旅研学等文化活动,并推出了由“宁小档”和“宁小盒”担任讲解员的新修订档案法动画宣传短片。[30]档案馆IP形象的设计运用一方面为档案文化产品的开发提供了思路来源,另一方面也为宣传等日常活动的开展提供了便利。

3.2 “新文创”理念下的协同发展

“新文创”是基于互联网的共融共生,以IP构建为基础手段,通过强化产业价值与文化价值的良性互动,以创造具备全球影响力的中国文化符号为目标的文化生产方式[31],强调通过文化IP进行全产业链发展[32]。IP本身是一种具有代表性的文化元素,可为不同主体进行深度合作提供连接点,本身具有较强的开放性和活力。有学者指出,档案文化产业的生命力在于和其他产业结合,通过嫁接、融合形成新的产业形态。[33]

在新文创理念下进行的档案文化跨界协同发展,关键在于对档案文化资源进行深入挖掘,从中抽取出具有代表性的、易于转化和深度开发的文化元素。档案馆、博物馆等文化单位可通过提供文化资源,借助其他行业的手段、模式等发展文化产业,共同打造IP,进行深度融合,打造具有持久生命力的文化品牌。如湖南博物院、湖南省图书馆(古籍保护中心)等机构联合发起成立了马栏山文化数字化创新中心,通过向高等院校和企业开放“湖南博物院品牌”和“马王堆数字资源库”双授权,打造出“数字汉生活”IP品牌等 成果。[34]

3.3 产业化方向下的全链建设

“产业”是一个复杂集合体,这个集合不仅包含生产同类产品或服务的供给者或特定部门,更包含特定的资源开发手段、商业组织模式、供求关系形态、价值生成逻辑等。[35]自《规划》出台后,档案文化产业化发展已成为必然趋势,对整个产业链的考量势在必行。本文尝试从功能层面对档案文化产业链进行拆分并初步探索其建设要点。

(1)资源供给方

坐拥档案文化资源库的档案馆应是档案文化产业中的主要资源供给方,需为产业链提供丰富资源。目前已有相关学者开启此方面的探索,如周林兴、黄星提出,立足国家文化数字化战略原则与任务,档案资源建设可围绕基础资源、组织协作、技术应用、支撑保障四个维度落实档案资源建设任务[36];吕文婷等则提出国家文化数字化战略下数字档案文化资源建设的逻辑进路应为“文化资源数据化、文化数据关联化、数字服务多元化和数字产品资产化”[37]。可以说,上述观点为档案文化资源产业化提供了有效指导。然而,相关问题还可以更进一步,如何丰富可供开发的资源?供给哪些资源以资开发?

第一个疑问指向的是资源加工的标准或目标,第二个疑问指向的则是档案文化产业的方向问题。回归到《战略》本身,文化产业数字化布局是其重点任务之一,但根本目标是为了通过产业发展促进文化消费、提升文化体验,催生文化新业态发展、进而与其他行业融合迈进,实现文化赋能,最终在精神上“凝魂聚气、强基固本,建设中华民族共有精神家园”,在国力上“提升国家文化软实力,推进社会主义文化强国建设”。那么档案资源的供给方在资源建设上应重点考虑的是“筛选”,在“新文创”理念下便是对IP的萃取。而筛选的标准在《战略》中亦有所明示,应选择“中华民族最基本的文化基因”,并推动其“与当代文化相适应、与现代社会相协调,发展中国特色社会主义文化”。

基于此,本文提出,作为档案文化产业链中的资源供给方,档案机构一方面要加强基础资源建设和提供相关环境保障,将档案文化存量资源转化为生产要素;另一方面,更应注意对特色档案文化要素的识别,进而推动其现代化和商品化的转化。当前,档案馆应注重中华文化特色,把握档案本身特点,将可供开发的档案资源进行整合,从红色精神、地域特色、民俗特色等方向出发,通过数据挖掘、语义抽取等技术对资源进行解读分析,转化为档案文化元素、符号、标识。[38]

(2)平台整合方

受限于体制、资金、人力、技术等因素,档案机构难以独自实现档案文化产品的开发、生产、销售;而一些文化产业机构也因市场竞争等原因亟待获取稀有文化资源,如档案文化资源。如此,充当双方中介的平台整合方意义重大。

从档案实践出发,平台整合机构可借由以下路径实现。一是由档案馆牵头,国家出资成立专门职能公司。档案馆可通过股份参与等形式设立旗下子公司,进行产品孵化以及市场转化。湖北省档案馆下属的技术咨询中心设立了湖北典策档案科技发展有限公司,该公司可在库房建设、档案数字化、档案文创等业务板块提供档案全产业链服务。[39]二是通过档案行业协会、产业联盟实现相关对接。随着档案产业的发展,档案行业协会、产业联盟逐渐成熟。档案行业协会是以维护本行业市场主体利益所形成的团体,其重在协调行业主体利益,保障行业秩序[40];而档案产业联盟则是为解决产业共性问题,由档案服务企业联合档案部门、学会等有关机构建立的合作组织[41]。两者通过对行业力量的整合维护行业、产业的发展秩序,解决发展问题。三是档案机构还可仿效国外,成立基金会,通过基金会吸纳社会资金和社会力量的参与。如美国采取了国家档案基金会和国家档案馆相合作的模式[42],通过广泛吸收社会力量,线上线下经营商店,为美国档案文化产业的发展提供保障。

(3)产业落地方

档案文化产业落地方是产业链的末端,也是档案文化资源市场化的始端,包含对档案文化资源的开发、生产和销售。产业落地方应以企业为主体、以市场为导向,助推档案文化资源的现代化和产业化发展。在构成主体上,现有的档案中介服务企业和文化产业领域的相关企业都具有转化或合作的可能。目前的档案文化产业尚处于起步阶段,但伴随文化产业数字化布局的推进,相关市场需求将被激活,档案文化产业活动将逐渐细化,相关产业链缺口会逐渐显现。

在这一环节的建设上,当前的重点在于未雨绸缪,辩证看待机遇与危机。对于政府而言,应加紧落实相关保障措施,在全链条监管、标准化体系、数据安全保障等方面提前部署,营造健康、安全、开放、公平的市场环境,保证并持续激发市场活力。对于档案机构而言,要解放思想,勇于开拓创新,积极探索档案文化资源的分享和开发机制。对于企业而言,在思想上要具有前瞻性,能够紧扣时代脉搏,提前产业布局;在产品开发上要突出档案文化特征,打造资源特色;在市场对接上要确保大众化,使得档案文化产品具有市场竞争力。在具体落实上,档案馆可通过设立档案文化产业园、建立产业联盟等方式,为园区或组织成员提供政策方面的便利,吸引档案企业集聚,整合行业力量,破解资金、技术、资源等方面的限制,推动档案文化产业发展。在宣传方面,可充分利用微博、微信、短视频等新媒体平台进行线上宣传,构建综合性、多维度、全方位的档案文化宣传矩阵,提升档案文化产品的知名度。同时借助宣讲、展览等活动进行线下文创宣传,通过文创进社区、进校园等活动,提升文化产品的影响力。

4 结 语

作为档案文化研究领域的重点问题,档案文化产业的理论发展呈现出明显的政策外源性推进特征。在《战略》出台后,多名学者开始重拾档案文化产业话题,并试图结合新政策找寻突破点,发掘档案文化产业可能的新内涵、新表现和新方案。然而,如果不将之放置于历时性视角进行宏观思考,相关术语仍难统一、相关探索仍显零散,档案文化产业这一具有实践意义的现实课题仍得不到确切的认识。档案文化产业发展的桎梏源于实践的有限性,也源于理论的欠缺性,在“文化产业”相关政策的明示下,在档案文化和档案产业的理论积累下,诸如档案文化成果商品化等相关难题有了更加可行、多样、切实的纾解方案——档案文化产业化不仅可以探索,而且必须探索。而国家文化数字化战略更是注入了一剂“强心针”,其在发展方向、遵循原则、数字化路径等多方面为文化产业发展提供了明确指引,为档案文化产业的建设落地带来了新的思路与方案。

在新的战略机遇下,在档案理论研究和实践探索高质量发展的推动下,档案文化产业的明日可期。

*本文系国家社科基金青年项目“档案文化要素的本质及其演化研究”(项目编号:20CTQ033)阶段性研究成果。

作者贡献说明

谢诗艺:提出选题,构建框架,撰写文章第一、第二部分,修改论文;胡瑞旦:搜集材料,撰写文章第二、第三部分,修改论文。

注释与参考文献

[1]1985年于绵琪率先提出“开辟档案服务的第三产业”的构想,开启档案产业探索。

[2]秦玲,闵超,岳贤辉.浅谈档案文创产业化发展路径[J].山东档案,2023(4):67-69.

[3][26]孙大东,杨子若.数字创意产业融合视角下档案文创产品开发产业化的两条路径[J].档案与建设,2023(2):33-36.

[4][37]吕文婷,向钰洁,马双双.国家文化数字化战略下数字档案文化资源建设:契机、困境与逻辑进路[J].档案与建设,2023(1):41-45.

[5]翟楠,王俊慧,楼红.国家文化数字化战略下综合档案馆档案资源开放利用的工作导向与发展路径[J].档案与建设,2023(7):31-34.

[6]于绵琪.开辟档案服务的第三产业[J].齐齐哈尔社会科学,1985(4):78-79.

[7]赵喜红.发展档案信息产业的优势、障碍及对策[J].兰台世界,1999(4):7-8.

[8]彭明发,万先杰.关于档案产业意识的思考[J].湖北档案,2001(3):20-22.

[9][16]方立霏.档案文化产业建设构想[J].档案学通讯,2003(5):4-7.

[10]肖文建.走出“档案产业化”的误区——与“档案产业化”论者商榷[J].档案学研究,2004(2):57-61.

[11]陈姝.向档案产业说不[J].北京档案,2003(11):23-25.

[12]熊欢欢.档案产业之我见[J].档案管理,2005(4):34-36.

[13]阿昆.众说档案文化产业[之三][J].北京档案,2004(1):42.

[14][17]阿昆.众说档案文化产业[之一][J].北京档案,2003(11):41.

[15]International Council on Archives.Girona 2014[EB/OL].[2017-01-17].https://www. girona.cat/web/ica2014/eng/presentacio_ica2014.php.

[18]郭东升.档案馆大可不必视档案文化产业为禁区[J].北京档案,2005(4):16-19.

[19]顾玉妮.我国档案文化产业发展研究[J].兰台内外,2019(13):72-73.

[20]周耀林,杨文睿.新文创语境下我国档案文化创意服务的现状调查与发展思路——基于我国31个省级档案馆的调查[J].档案学研究,2024(1):85-92.

[21]陈鑫,杨韫,谢静,等.档案文化“破圈”传播实践路径——以中国丝绸档案馆“第七档案室”项目为例[J].档案与建设,2022(2):51-54.

[22]韩晗.论文化工业遗产[J].天津社会科学,2023(2):131-138.

[23]任越,路璐.数字创意产业融合视域下档案文化产品开发路径研究[J].档案学研究,2022(1):97-102.

[24]曹欣恺,周林兴.数字创意产业视角下红色档案文化价值跃升路径[J].山西档案,2023(4):62-71.

[25]郑慧,王清楠,韦兆焯.数字创意产业背景下侨批档案的文化价值实现[J].北京档案,2023(6):15-18.

[27]马定保.档案与文化试析[J].档案,1990(4):27-30.

[28]成蹊.追本溯源——中国档案文化内核摭谈[J].档案学通讯,2016(4):9-12.

[29]英、美国家档案馆文化创意产品开发特点与启示[EB/OL].[2022-05-27].http://daj.haikou. gov.cn/hksdag/gnwjbdzx/202205/4dfd2c3f40f84b5da3b5 426da4a0a9a7.shtml.

[30]文创让档案换上一幅“青春面孔”[EB/ OL].[2023-09-25].http://www.zgdazxw.com.cn/ news/2023-09/25/content_342286.htm.

[31]在数字时代,用新文创创造出更多的有趣和美好[EB/OL].[2019-02-22].https://finance.youth. cn/finance_cyxfgsxw/201902/t20190222_11877588.htm.

[32]“新文创”要通过文化IP全产业链发展联动[EB/OL].[2020-06-17].http://culture.people. com.cn/n1/2020/0617/c1013-31749734.html.

[33]阿昆.众说档案文化产业[之二][J].北京档案,2003(12):42.

[34]湖南博物院开放马王堆文物数字资源[EB/ OL].[2024-01-09].https://whhlyt.hunan.gov.cn/ whhlyt/news/gzdt/202401/t20240109_32621910.html.

[35]张铮.文化产业数字化战略的内涵与关键[EB/OL].[2021-09-26].https://theory.gmw. cn/2021-09/26/content_35190580.htm.

[36]周林兴,黄星.国家文化数字化战略背景下红色档案资源建设:价值、任务与实践路向[J].北京档案,2024(1):7-12.

[38]胡莹,张聪聪.科技创新视域下民族档案文化资源产业化开发构想与路径[J].兰台世界,2021(7):35-42.

[39]湖北省档案服务行业协会.湖北典策档案科技发展有限公司[EB/OL].[2023-09-12].http:// www.hbdaxh.cn/home/article/detail/id/31.html.

[40]徐家良.双重赋权:中国行业协会的基本特征[J].天津行政学院学报,2003(1):34-38.

[41]郭硕楠,吴建华.档案产业联盟构建:动因、模式与策略[J].档案学研究,2023(4):83-91.

[42]基金会何以成为档案馆事业发展的重要伙伴?[EB/OL].[2024-04-22].http://www.zgdazxw. com.cn/news/2024-04/22/content_344736.htm.

(责任编辑:张 帆 冯婧恺)