近20年中国非遗档案保护和利用的研究趋势分析

非物质文化遗产(以下简称“非遗”)是对各国世代相承的民族文化、风俗民情和历史变迁的生动记载。非遗保护与利用的重要性一直广受世界各国关注。2003年,联合国教科文组织通过了《保护非物质文化遗产公约》,明确指出非遗保护对促进创造力和文化多样性的延续有重要意义。2005年,我国在《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》中也明确指出了要运用多种方式,全面系统真实地记录非遗项目,实现对非遗的有效保护。自此,由国家主导兴起的非遗保护工作,带来了档案领域研究非遗的热潮。非遗保护方式多样,本文选取档案保护和利用的视角,以中国知网数据库为数据源,广泛收集整理非遗档案保护和利用的相关文献,分析课题的研究现状及其特点,对推动该领域的理论研究和实践研究,具有一定的参考价值。

一、文献数量统计及分析

笔者以中国知网数据库的文献资源为研究数据源,以“非遗档案”或“非物质文化遗产档案”字段检索文章篇名,截至2023年,共检索到文献362篇,删除重复及非学术性的文章9篇,最终得到与非遗档案相关研究文章353篇,其中优秀硕士学位论文28篇,国内外会议论文11篇,其余314篇为学术期刊或辑刊论文。

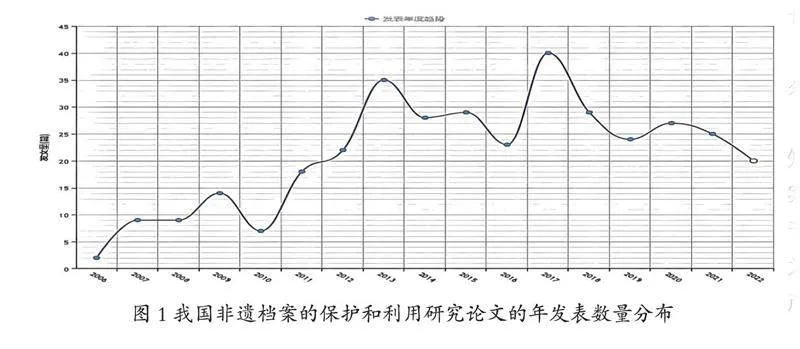

(一)发表年份统计及分析

从论文发表的年份可知,2006年是我国非遗档案研究的起步之年。最早关于非遗档案的文章是一篇题为《江苏加强非物质文化遗产档案收集》的档案业务消息,主要介绍了江苏省档案局的非遗档案文献收集工作[1]。虽然只是提及非遗档案的工作实践,但也意味着非遗进入了档案工作者的视野。至2006年8月,侯采坪、王晓燕在《档案部门应加强对非物质文化遗产档案的收集》[2]一文中才真正涉及非遗档案保护与利用的理论研究,开始重点关注非遗档案的基本内容,发掘收集非遗档案的原因、工作方法。由此,我国非遗档案保护与利用的系统研究开启。

自2006年至今,非遗档案保护与利用的研究,大致呈现出波动上升的趋势。其中在2009年、2013年、2017年出现了爆发式增长,且在2017年达到40篇的高峰(图1)。同样的时间段,我国各级政府有关非遗立法、非遗保护、非遗利用的政策也密集出台。例如2008年的《国家级非物质文化遗产项目代表性传承人认定与管理暂行办法》,2011年的《中华人民共和国非物质文化遗产法》,2013年的《关于加强非物质文化遗产生产性保护的指导意见》,2017年的《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》。显然,政府部门对非遗保护与利用起主导作用。对非遗的重视,催生了非遗档案的研究热。

(二)学科分类统计及分析

从论文涉及的学科分类可见,非遗档案保护与利用的研究成果,主要集中在图书情报档案和文化领域,分属研究热度排名前两位(表1)。除此之外,排名前三至八的学科分类,分别是美术、法学、体育、新闻传播、戏剧、音乐、艺术和舞蹈。

涉及学科分类,与非遗档案研究内容或是方向密切相关。非遗档案研究是图书情报档案学与非遗的结合研究,故而涉及图书情报档案和文化的学科分类;非遗档案建档于非遗,其中美术、体育、戏剧、音乐、艺术和舞蹈分别对应了非物质文化遗产十大门类中的传统美术、传统体育、游艺与杂技、传统戏剧、传统音乐、曲艺、传统舞蹈等;非遗档案研究除了考察非遗内容之外,还力图从非遗档案的立法环境等方面,寻找新的研究增长点。当然,非遗档案的保护与利用研究,还可以继续挖掘民俗、民间文学、传统技艺和传统医药等未受过多关注的非遗内容;还可以拓展非遗档案的数字化传播等方向的研究思路。

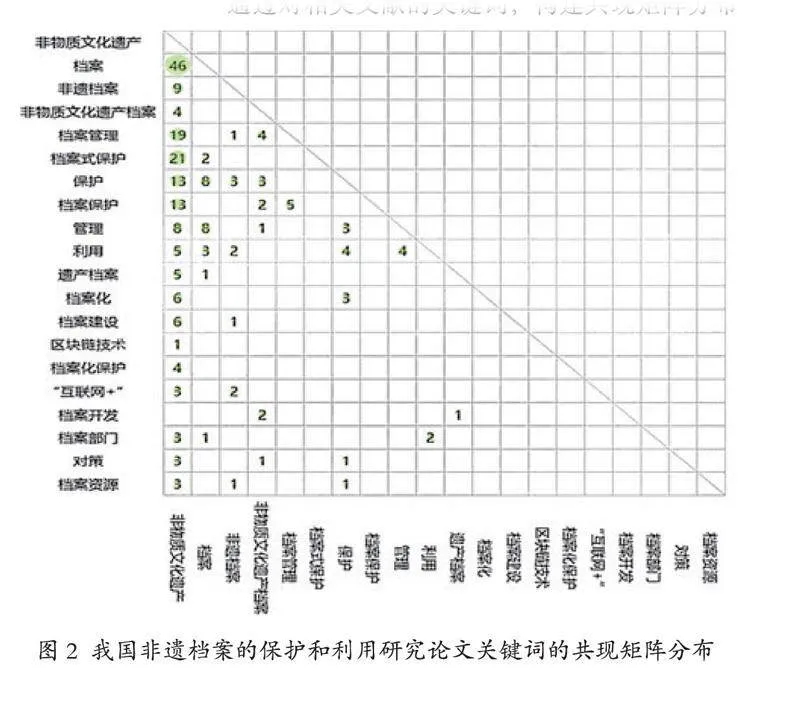

(三)关键词统计及分析

从研究成果的关键词分布可知,非遗档案的研究主要是围绕档案化的非遗项目管理、非遗保护、非遗利用等方面。近年来,随着互联网的兴起,数字技术的蓬勃发展,“互联网”和“区块链技术”也被学者引入非遗档案的研究之中。

通过对相关文献的关键词,构建共现矩阵分布(图2),我国非遗档案的保护和利用研究主要分为以下几类:

一是非遗的档案化管理。研究明确了非遗档案的概念有其特殊性。非遗档案包括“非遗本体”与“非遗保护工作”两类档案[3]。前者是对非遗相关实践活动进行全面、系统、真实的记录,是原生性非遗实践活动的收集整理记录;后者则是记录管理非遗保护工作而开展的特殊类型的非遗实践活动的一切记录,包括政策法规、新闻消息等相关记录。对非遗档案的不同理解,也影响非遗档案的收集与管理。

二是非遗档案对非遗的保护。研究主要集中在非遗档案保护的可行性、必要性和保护的手段、方法。同时,也从协同治理的创新角度,探讨从事非遗保护工作的档案部门、工作原则。

三是非遗档案对非遗的利用。非遗档案的管理实际上也包含非遗保护和非遗利用。目前数字化手段已经成为运用于非遗、非遗档案保护和利用的一个重要趋势,因此,“非遗档案+数字化”成为非遗档案的研究热点。

二、非遗档案保护和利用的研究主题

(一)非遗档案的概念界定

研究非遗档案的保护和利用,前提是要正确认识非遗档案。非遗档案不是简单地将非物质文化遗产与档案链接。认识非遗档案,建立在明确非物质文化遗产概念的基础之上,深刻理解非遗档案保护和利用的整个过程,才能加深对非遗档案的认识。

非遗档案首先是非遗本体档案,即以非遗内容为主的档案。非物质文化遗产是指各种以非物质形态存在的与群众生活密切相关、世代相承的传统文化表现形式,包括口头传统、传统表演艺术、民俗活动和礼仪与节庆、有关自然界和宇宙的民间传统知识和实践、传统手工艺技能等以及与上述传统文化表现形式相关的文化空间[4]。国家在明确非遗概念的基础上,以建立非遗名录体系等方式,加强非遗记录,建立档案和数据库[5]。《中华人民共和国非物质文化遗产法》也规定,文化主管部门应当全面了解非物质文化遗产有关情况,建立非物质文化遗产档案及相关数据库[6]。基于此,覃美娟认为非遗档案是非物质文化遗产档案式保护所形成的档案,应该服务于非遗本身[7]。覃凤琴认为非遗档案包括非物质文化遗产的种类、数量、分布状况、保护现状以及存在问题,同时也包含该项遗产传承人或团体的真实、全面、系统的记录[8]。

非遗档案还有非遗保护工作档案,即非遗保护等过程记录的档案。赵林林等强调非遗档案是对非遗的真实记录。它包括所有与非遗有关的具有保存价值的各种载体的档案材料,以及对非遗进行记录和保护过程中形成的文字记载、声像资料等[9]。同样,王巧玲等也主张从我国非遗实践活动类型来分,非遗档案不仅包括非遗本体档案,还包括非遗保护工作档案[3]。

不同学者对非遗档案的认识各不相同,侧重非遗本体,则认为非遗档案的保护和利用对象是非遗项目或传承人;侧重建档过程,则认为非遗档案还有保护与利用的过程性记忆。简而言之,以上的两种认识也可被理解为非遗档案概念的狭义与广义。

(二)非遗档案保护和利用的参与主体研究

明确非遗档案的概念,对非遗保护参与主体的工作范畴、流程、方法等都具有指向性的作用。非遗档案保护与利用的参与主体,有政府部门、非遗保护中心、非遗传承人等。提高非遗档案保护与利用的质量,需多方合力。伍婉华等认为优化非遗档案,需发挥政府宏观指导作用,突出省非遗保护中心统筹主导地位,提高非遗传承人参与积极性,组建专业档案管理人才队伍,推动非遗档案不同主体的协同治理[10]。为了应对非遗档案工作所面临的复杂环境和条件,何永斌等认为非遗档案应该有一套行之有效的工作体系,即组织管理体系、法规制度体系、规范标准体系、实体分类体系和理论与技术支撑体系。工作体系的建立,共同目的则是促进非遗档案资源建设、保护与利用的科学化, 为非遗的保护与利用作出应有贡献[11]。

在探讨非遗档案保护或利用的具体措施时,总离不开对非遗档案参与主体的讨论。协同发展,多主体参与的研究成果不少,除陈祖芬以妈祖信俗档案为例,分析不同非物质文化遗产档案管理主体的管理优势[12],大多数文章较少指出档案管理主体在非遗档案保护与利用工作中的独特之处。

(三)非遗档案的保护、传播和利用研究

邹吉辉等从非遗档案进入馆藏的角度,提出了非遗档案客体全宗的设置原则和要求[13]。彭毅认为以数字化录音及录像技术、二维三维扫描、数字摄影技术等为代表的现代化科技手段,可以对非遗进行真实、系统和全面地记录[14]。另外,数字化技术实现了非遗档案的网络传播和信息共享,积极赋能复合价值的实现。朱伶杰等基于抖音短视频分析了非遗档案具有文化价值、教育价值、经济价值、民族价值[15]。他认为非遗档案应该聚焦档案信息资源利用和价值开发,了解非遗档案潜在的价值,才能更好地促进非遗的保护与利用。

学者研究成果丰硕,但与非遗庞大的数量相较,非遗档案保护与利用的相关研究仍有空间。

三、非遗档案保护和利用的研究特点及趋势

(一)非遗档案保护和利用的研究特点

1.宏观微观分层。宏观层面主要讨论非遗档案的概念、特征、原则等问题。如王云庆等从非遗概念迁移概括了非遗档案和特征。他认为非遗档案是围绕非物质文化遗产的产生、发展与保护而形成的各种形式和载体的档案资料,具有原始记录性、内容丰富性、地方特色性、载体多样性、学术研究性的特征[16]。王丹认为非遗档案的保护和利用,应遵循及时建档、真实完整、系统有序、分级保护、优化利用五项原则[17]。微观层面则是研究非遗档案保护和利用工作的不同建档主体、不同建档客体以及不同发生背景。有学者从我国档案管理实践,概括了非遗档案管理主体,即档案机构、博物馆、传承人等。如潘彬彬[18]、刘永涛[19]、杨祝庆[20]、王晓漫[21]分别从档案部门、非遗博物馆、图书馆、企业等档案管理主体,讨论非遗档案的保护和利用。同时,学者也概括了非遗档案管理的客体,即与非物质文化遗产的形成和发展历程相关的档案资料、实物档案、传承人档案、与“申遗”有关的档案资料、非物质文化遗产调查研究和遗产项目开发利用过程中形成的档案资料[22]。此外,也有部分研究涉及国外的非遗保护背景和非遗档案传播情况。如刘婧对比介绍了国外非遗档案的信息传播环境和模式[23]。通过分析非遗档案管理的主客体和不同发生背景,以期能为实际的非遗保护和利用工作提供借鉴参考。

2.地域民族分类。地域和民族的研究视角,实际上也是从微观层面谈非遗档案的保护和利用。对其进行档案的保护与利用,目的是保留、发掘不同地域、民族的文化独特性。李瑞卿[24]、张玉祥[25]、车彦[26]、吴彦洁[27]、刘萍[28]分别从内蒙古、新疆的区域和彝族、白族、哈萨克族等少数民族的角度研究非遗档案保护和利用的必要性和特殊性以及策略。通过研究不同地域和不同民族的非遗档案保护问题,提高非遗档案的活态性开发质量,为地区和民族特色产业发展提供有力支撑。

3.广泛学科交叉。涉及图书情报档案和文化等主流学科分类的非遗档案研究,主要探索非遗档案工作实践,弘扬中华优秀传统文化。除此之外,从美术、体育、戏剧、音乐、医学和舞蹈等不同学科分类研究非遗项目,如莫灿对民间美术类非遗档案管理问题、对策及意义的探讨[29];张辉以南京殷巷石锁为例,提出以建立传承人档案、档案管理长效机制等创新措施,保护体育非物质文化遗产档案[30];黄华认为民间戏剧流传至今,功在档案,针对民间戏剧类非遗档案的问题,提出相应的保护和利用措施,让非遗戏剧永葆生机[31]。另外,计算机、法律等学科的涉及,也为非遗档案的保护和利用工作,提供了法律制度的保障,创造了数字化管理的方式。

(二)非遗档案保护和利用的研究趋势

结合文献计量,分析研究主题及研究特点,展望我国非遗档案保护和利用的研究趋势。

1.数字化+非遗档案保护和利用。数字化是非遗档案保护和利用的技术支撑。在此,可以论述非遗档案的数字化管理模式,研究不同管理主体在参与非遗档案数据库的建设、维护、更新中的作用;围绕非遗数字化保护和利用的系统、平台建设和非遗档案数字内容供给等问题,着重论述非遗档案的数字化保护路径;重点关注非遗档案的数字传播方式、新媒体传播形式及传播效果。

2.场景化+非遗档案保护和利用。场景化是非遗档案保护和利用的重要方式。在此,以非遗档案展览的场景语言,研究特定生产生活时空中的非遗展示模式,区分不同非遗档案的展览优缺点;围绕传承人群传习空间的发展,探讨线下非遗档案的活态展示,同时结合数字媒介、可视交互、虚拟现实等技术,将静态展陈和动态叙事结合,开发线下、云上平台,实现非遗档案传播的立体覆盖。

3.协同化+非遗档案保护和利用。协同化是非遗档案保护和利用研究的发展方向。在此,以“非遗档案+”文创、乡村振兴、旅游等多个领域协同发展为考察中心,讨论非遗档案的保护与利用,在经济、社会、环境可持续发展等方面所产生的多元价值,探究非遗文化消费市场的发展前景。

综上所述,2006年至今,我国关于非遗档案的保护和利用研究取得了丰硕成果。通过计量分析,围绕“数字化”“场景化”“协同化”三点,深化研究非遗档案保护和利用过程中的技术、方式、应用价值,已然成为我国非遗档案保护和利用课题的重要研究方向。

参考文献:

[1]陈志远.江苏加强非物质文化遗产档案收集[N].中国档案报,2006-06-19(001).

[2]侯采坪,王晓燕.档案部门应加强对非物质文化遗产档案的收集[J].山西档案,2006(4):31-32.

[3]王巧玲,朱建邦,谢永宪.非物质文化遗产档案资源建设的生产特性及其治理需求研究[J].档案学研究,2022(2):56-61.

[4]中华人民共和国国务院.国务院印发《关于加强文化遗产保护的通知》[EB/OL].(2005-12-22)[2024-02-02].http://www.gov.cn/gongbao/content/2006/content_185117.htm.

[5]中华人民共和国国务院办公厅.国办印发《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》[EB/OL].(2008-03-28)[2024-02-02].http://www.gov.cn/zhengce/content/2008-03/28/content_5937.htm.

[6]中华人民共和国主席令.中华人民共和国非物质文化遗产法[EB/OL].(2011-02-25)[2024-02-02].http://www.gov.cn/flfg/2011-02/25/content_1857449.htm.

[7]覃美娟.浅论非物质文化遗产的档案式保护[J].档案管理,2007(5):30-31.

[8]覃凤琴.从“非物质”到“外化物质再现”:非物质文化遗产档案式保护及其价值考察[J].档案与建设,2007(10):19-21.

[9]赵林林,王云庆.非物质文化遗产档案的特征和意义[J].档案与建设,2007(12):4-7.

[10]伍婉华,苏日娜,王蕾.协同治理理论视角下非遗档案管理研究[J].图书馆建设,2022(1):33-43,45.

[11]何永斌,陈海玉.非物质文化遗产档案工作体系建设刍议[J].四川档案,2008(6):32-34.

[12]陈祖芬.非物质文化遗产档案管理主体研究:以妈祖信俗档案管理为例[J].档案学通讯,2011(1):16-19.

[13]邹吉辉,何永斌.非物质文化遗产档案全宗设置管窥[J].兰台世界,2009(20):2-3.

[14]彭毅.非物质文化遗产档案的数字化保护[J].档案与建设,2009(1):46-48.

[15]朱伶杰,朱娅妮,张倩.非遗档案的价值理解与主体确认:基于抖音短视频的分析[J].档案管理,2021(6):77-79.

[16]王云庆,樊树娟.非物质文化遗产档案及其内容研究[J].山东档案,2013(2):12-15.

[17]王丹.非物质文化遗产档案保护工作应遵循的原则[J].黑龙江档案,2011(1):66.

[18]潘彬彬.非物质文化遗产博物馆非遗档案工作刍议:以南京市非物质文化遗产馆为例[J].档案与建设,2017(7):84-87.

[19]刘永涛.图书馆非物质文化遗产档案资源的构建、开发与利用[J].山西档案,2018(6):23-25.

[20]杨祝庆.企业非物质文化遗产档案分类初探:以昆明中药厂为例[J].云南档案,2016(3):16-19.

[21]王晓漫,戴旸.档案部门参与非遗档案编纂的现状与对策研究[J].宿州学院学报,(下转54页)(上接38页)2020,35(6):9-12.

[22]王云庆,樊树娟.谈非物质文化遗产档案管理的主体和客体[J].齐鲁艺苑,2013(4):9-11.

[23]刘婧.国外非物质文化遗产档案信息传播的模式及启示[J].山西档案,2021(2):35-45.

[24]李瑞卿,张涛涛,李培英.内蒙地区非物质文化遗产档案管理主体研究:以“包头剪纸”档案管理为例[J].科技与创新,2017(7):90-91.

[25]张玉祥.论边疆民族地区汉族非物质文化遗产档案式保护:以新疆为例[J].山西档案,2016(4):84-86.

[26]车彦.少数民族特色产业发展视阈下彝族非遗档案活态性开发研究[J].云南档案,2021(2):40-43.

[27]吴彦洁,张文琦,杨宇,等.白族绕三灵非遗档案活态性开发研究[J].档案管理,2021(4):87-88.

[28]刘萍.哈萨克族刺绣非物质文化遗产档案数据库的建设[J].山西档案,2018(1):71-73.

[29]莫灿.民间美术类非物质文化遗产档案管理研究[J].档案管理,2020(4):70,72.

[30]张辉,熊豆豆.体育非物质文化遗产档案的管理与保护[J].北京档案,2017(12):25-26.

[31]黄华.民间戏剧类非物质文化遗产档案管理模式研究[J].档案管理,2020(1):52-53.

基金项目:2022年度安徽商贸职业技术学院专业拔尖人才学术资助重点项目(Smbjrc202205);2022年安徽商贸职业技术学院人文社科重点项目(2022KZR11);2022年安徽商贸职业技术学院语言文学与艺术研究团队课题(2022TDKY05)

作者单位:安徽商贸职业技术学院