浅析苗医藤茎类药治疗痹病临床方药特点

【摘 要】 苗医理论中“痹病”主要症状与类风湿关节炎相似,具有病程长、病情顽缠、反复发作、经久不愈等特点。苗族人民在对藤茎类药长期使用中积累了大量的用药经验和丰富的治疗方法,形成了具有苗医特色的民族医药理论体系,尤其擅长使用藤茎类药治疗痹病。多数藤茎类药有祛风通络之功,其性走窜,入络搜风,对风湿病有良好的临床疗效。从苗医对痹病的认识,苗族人民运用藤茎类药的历史源流及藤茎类药的性味归经进行归纳总结,浅析苗药治疗痹病的特点,以期为苗医藤茎类药物临床治疗痹病提供借鉴及后续民族药物开发研究提供参考。

【关键词】 类风湿关节炎;痹病;苗医药;藤茎药;民族医学

类风湿关节炎(rheumatoid arthritis,RA)是一种以多关节疼痛为临床表现,以关节滑膜翳异常增生,导致关节骨与软骨破坏为病理基础的慢性自身免疫性疾病[1],属中医学“痹病”范畴。RA未及时治疗最终致畸致残已成为社会负担加重的主要原因之一[2]。目前,临床上主要采用甲氨蝶呤、来氟米特等多种抗风湿药联合治疗。糖皮质激素、非甾体抗炎药等作为RA急性发作期常规用药,虽能有效控制炎症进程并减轻骨质破坏,但不良反应在一定程度上降低药物临床疗效[3-4]。民族医药是我国少数民族地区独特的医疗资源,苗医药是苗族人民在长期生产生活实践中,创造适合山区生活、独具地域特色和民族特色的医药理论体系。苗族医药学在治疗痹病方面提出了一套行之有效的医理及疗法。本文通过对《苗药学》《苗族医学》《苗族药物集》等书籍中搜集到有关治疗痹病的方药进行归纳,通过分析苗医药治疗痹病的理论思想、用药特点、配伍规律、潜在用方等,以期为防治痹病提供有效思路;同时为临床苗药研究与使用提供参考借鉴,从而加大对少数民族传统医药的改造升级和优势开发。

1 苗医学对痹病的认识

痹病属苗医学“冷骨风”“冷经病”“痹毒”等范畴,是以关节、筋脉、肌肉疼痛、重著、肿胀及肢体活动受限为特征的一类疾病[2]。苗医学认为,“毒、亏、伤、菌、虫、特、乱”是疾病发生的8种主要致病因素[3],也是痹病发病的重要基础。苗医学认为,“无毒不生病,无乱不为疾”。“毒”是痹病发生的外在因素,风毒、冷毒、火毒、湿毒等侵袭人体形成“毒邪”以致关节筋脉受阻、气血运行不畅。而“乱”是痹病发生的内在因素,因关节玛汝务翠(良好的生理结构)功能减退、障碍或异常亢进,饮食不节、劳累太过与情志失调等导致人体脏腑功能紊乱[4],气血阴阳失调。久病体虚,痰、瘀、浊、饮等机体代谢产物积聚关节致病,即苗医所说“无乱不成疾”。在病症分类方面,苗医痹病属于“风”类疾病,广西苗家的“七十二风”、湘西苗家的“三十六风症”及“全身九大架”分类中的身架痛症等[2]均认为“风”是重要致病因素。在苗医两纲理论指导下,痹病又可细分为“冷经寒湿阻滞型”和“热经气滞血瘀型”两大类。总体而言,苗医学对痹病的认识有独到之处,但由于文化发展缓慢,住地隔绝,其对痹病认识相较于中医学有不足之处,如证候分型比较笼统,对病机认识也不如中医学系统。

2 苗医药治疗痹病的特色

痹病产生与苗族居住地区的气候环境及生活条件有着密切联系。贵州地处西南云贵高原,平均海拔1100 m左右,大部分属于亚热带季风气候,全年降水充沛,绝对湿度大,空气常年潮湿[5]。苗族多聚居于山区,住地交通不便,与外界交流较少,经济条件相对落后,居住环境差,因劳作需要,关节长期裸露,易受风、湿、寒毒之邪侵袭,以致筋痹骨损是痹病多发的重要因素。特殊的地理环境是造成痹病高发的主要原因之一,同时也为痹病治疗提供了丰富的药物资源,在长期医疗实践中积累的用药经验逐渐形成了苗医药治疗痹病的基础理论。苗医内治法治痹病以“败毒、赶毒、止痛”为原则,再根据毒邪的性质配合苗族特色藤茎类植物入药。藤茎类药形态与机体筋脉形态相似,苗医学提出“以藤为通”理论,认为藤茎药能通达筋脉、疏筋活血、祛风透邪,使“毒邪”从表而解,机体“内乱”得安。此外,苗医提倡“药用鲜品”,新鲜采摘的无毒药物清洗后可直接嚼细吞服、或泡酒、或炖猪脚同食;或外敷,或药物磨成药粉用酒吞服[6]。治疗痹病药物也遵循“热病用冷药,冷药治热病”的基本原则[7]。此外,苗医治疗痹病的外治法种类颇多,且具有浓郁的民族特色,主要有驽药针法、刮痧法、喜改法(又称灰疗法)、咂角法、烧药火法、导气术、睡药疗法、贴敷法、烘烤术、洗浴法、天泡灸疗法等[8]。但由于苗医没有文字记载,传承靠口口相传,导致很多经验方药及特色诊疗技术失传,通过对苗医学应用藤茎类药物治疗痹病的验方进行挖掘整理,旨在为苗医药临床治疗痹病开发利用提供依据。

3 苗医应用藤类药治疗痹病历史源流

苗医民间素有“千年苗医,万年苗药”之称,苗药是“大山深处的瑰宝”。藤茎类药物用于治疗痹病历史久远。如《本草纲目》云:“藤类药物以其轻灵,易通利关节而达四肢。”《本草便读》云:“凡藤蔓之属……善治风疾,故一切历节麻痹皆治之,浸酒尤妙。”《本草汇言》云:“凡藤蔓之属,藤枝攀绕,性能多变,皆可通经入络。”如外感风湿,痹阻脉络者,此所谓“风邪深入骨骱……非用蔓藤之品搜剔不克为功。”[9]《湘西苗药汇编》(岳麓书社1990年出版)记载有苗药100余种均与《神农本草经》同名同义。在李时珍《本草纲目》

第2册中,以苗药名记载的就有27味,而其中大部分以藤茎类药物为主[10]。苗医药学发展历史中藤类药物治疗痹证与中医学有诸多相通之处,但其体系形成受文化背景与地理气候影响又与中医学有一定差别。苗医擅长将生活中随处可见的藤茎类植物作药,价廉易得且能及时缓解关节疼痛,治疗痹病取得了良好疗效。苗医丰富的藤茎类药物使用经验,对临床治疗痹病有较高的指导价值。

4 藤茎类药物的特点

苗医治疗痹病主要以藤茎类植物入药,根据药物弯曲缠绕生长形态性状类比人体筋经脉络形态。气血通畅与否与人体健康直接相关,藤茎类药物多具有祛风除湿,通经活血之效。苗医治疗痹病常用药物主要有3类,即治毒药、通散药和补体药,临床多以补体药为主,同时也根据痹病轻重、病程长短、标本兼治等酌量加入其他类型的药物。除药物选用考究外,还多用鲜品,用法多样灵活,注重时节,药分公母。藤茎类药物很多是有毒之品,在外治疗法中使用更多,苗医认为此类药物外用能增强疗效,畅达筋骨关节,达到以毒攻毒的效果。常用的内服药如常春藤、八角枫、野梦花、红禾麻等以藤茎行脉入筋、以叶散风除湿发挥疗效。有毒类药物内服时均需经过特殊炮制或久煎以减轻毒性,如草乌、天南星、生半夏等都需用石灰水或童便浸泡10~15 d,切开口尝无麻或微麻后方可入药[6]。

5 藤类苗药治疗痹证的的文献分类整理

通过查阅苗医药相关文献及书籍《中华本草·茁药卷》《中国苗族药物彩色图集》《中国民族医药杂志》《苗药学》《苗族医学》《苗族药物集》《湖北苗药》《风湿病苗药本草荟萃》等,从性味归经、主病类型及收录验方等方面对藤茎类药治疗痹病的相关文献进行归类。

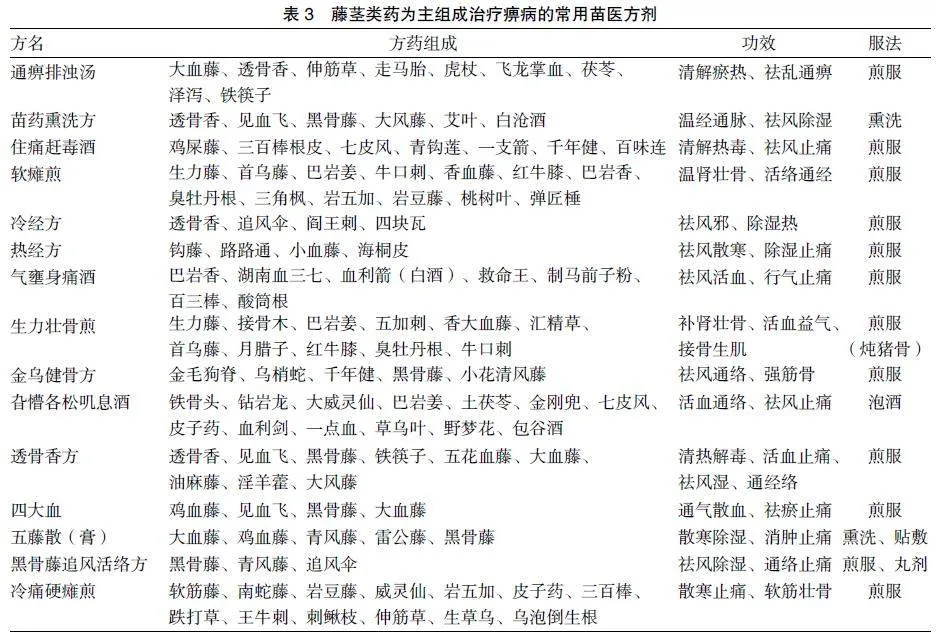

5.1 按归经分类 查阅相关资料共收集藤茎类苗药96味及有效验方316首,参照《中华人民共和国药典》2020版(一部)及地方中药材标准规范药物名称,从中选择具有祛风除湿、舒筋活络、强筋壮骨、清热解毒功效的藤茎类药物共50种,按性味功效,主要分为入冷经药、入热经药及入冷热经药,其中苦寒药最多,占比42%,甘温药占28%,甘平药占30%。见表1。

5.2 功效归类及药物使用频次 根据苗医专著文献所记载的药物功效,及上述药物在治疗痹病中发挥的作用,将药物功效归纳为4类。藤茎药物使用记载共115次,祛风类83次,占72.99%,活血类18次,占15.20%,清热解毒类8次,占6.75%,温肾补益类6次,占5.07%。由此可见,藤茎类药物祛风散寒、除湿止痛,是治疗痹病的首选药物。但有记载的藤茎类苗药功效较为粗略,也存在广泛的交叉替代使用情况,需对藤茎类苗药作药理学成分研究分析,进一步精确药物功效和规范药物名称,使临床运用更具针对性和安全性。

5.3 根据治病类型分类 相关文献记载的苗医验方治疗痹病主要分为3类,即风湿热痹、风邪痛痹和风湿寒痹,其治疗方药中均以藤茎类药为主,使用频率最高。见表2。虽苗医学应用藤茎类药治疗痹病疗效良好,药材种类繁多,但也易造成苗药临床使用名称不规范,同名异物或同物异名现象时有出现。如白龙须是百尾参和八角枫的别称[11],山乌龟药材原植物来源地域广[12],同时还是地不容、金不换、千金藤、白芍子、粉防己、雪胆等药材的别称[13],有些苗药在全国市场上还常作为中药的混伪品使用,如八角枫的根茎是白鲜皮的混伪品等[14],提示临床用药时还需进一步鉴别药物真伪。

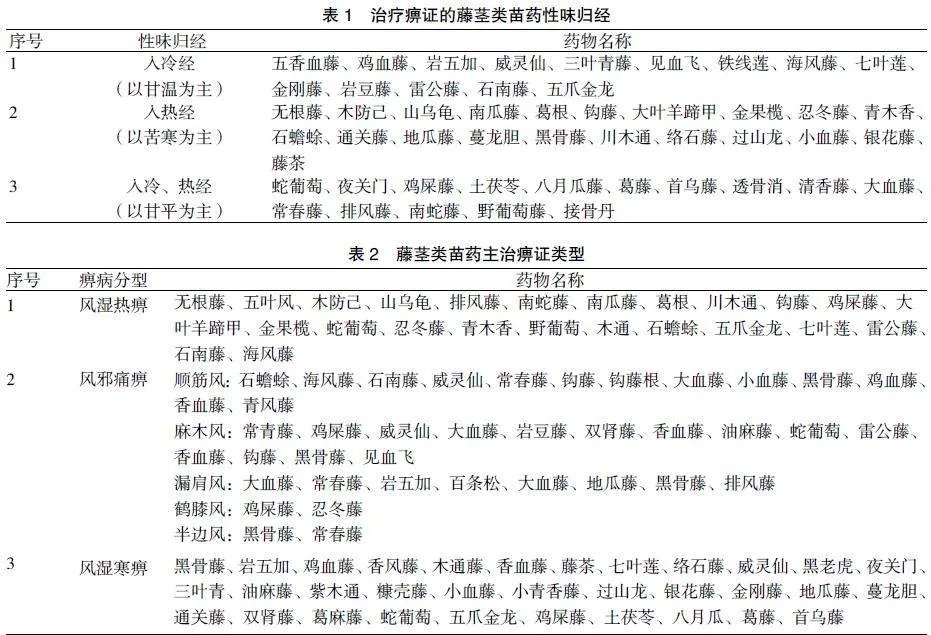

5.4 以藤茎类药为主组成的经典方剂 苗医药的发展深受苗族文化的影响,由于没有自己的语言文字,苗医学传承的方法口授为主,有文字记载的苗药方剂相对较少,治疗痹病的方剂多为验方。通过查阅苗医药相关文献、书籍及网络资料,整理常用苗医经典藤药治疗痹病的验方,见表3。

6 小 结

通过对苗医药应用藤类药治疗痹病的相关文献分析,得出藤类苗药治疗痹病的用药规律,其优势在于丰富藤茎类苗药资源和众多方便快捷有效的外治方法。但不足之处在于对疾病证候分型比较笼统,对病机认识也不完善,因此还需要进一步探讨完善苗医用药理论。在药物方面,特色藤类药物是苗医治疗痹病的一大优势,但仍待改进和规范,进一步筛选疗效确切的道地药材。此外,药物同名异物或同物异名现象严重,药物真伪难辨,进行苗药和苗药制剂质量标准的提升,规范和统一药物名称,规范苗药材市场,降低苗医药开发研究的难度和保证用药安全是苗药开发利用亟待解决的问题。本文通过对书籍文献整理归纳,为苗药治疗痹病选药提供理论依据,也为后续深入研究和开发提供有益参考。

参考文献

[1] 郑慧兰,陶庆文,汪志伟,等.基于数据挖掘的补肾法治疗类风湿关节炎用药规律研究[J].风湿病与关节炎,2023,12(3):13-19,28.

[2] FIGUS FA,PIGA M,AZZOLIN I,et al.Rheumatoid arthritis:extra-articular mani festations and comorbid-

ities[J].Autoimmun Rev,2021,20(4):102776-102783.

[3] VADELL AKE,BÄREBRING L,HULANDER E,et al.

Anti-inflammatory Diet In Rheumatoid Arthritis(ADIRA):a randomized,controlled crossover trial indicating effects on disease activity[J].Am J Clin Nutr,2020,111(6):1203-1213.

[4] CONFORTI A,DI COLA I,PAVLYCH V,et al.Beyond the joints,the extra-articular manifestations in rheumatoid arthritis[J].Autoimmun Rev,2021,20(2):102735-102746.

[5] 杜江,赵能武,赵俊华,等.西部苗医对风湿类疾病的分类和诊疗方法[J].中国民族医药杂志,2006,12(6):3-4.

[6] 田兴秀,关祥祖.苗族医药学[M].昆明:云南民族出版社,1995:116.

[7] 杜江,张景梅.苗医基础[M].北京:中医古籍出版社,2007:49-59.

[8] 李浩,胡小钰,罗泽红,等.苗医学外治法治疗强直性脊柱炎的理论探讨[J].风湿病与关节炎,2022,11(9):43-47.

[9] 陆科闵,陆彝中.苗药方剂学[M].贵阳:贵州科技出版社,2009:9.

[10] 田振华,杜江,邓永翰,等.苗药学[M].北京:中医古籍出版社,2007:36-37.

[11] 王婧,张芳,许超,等.周学平教授应用养阴清络通痹法治疗类风湿关节炎临床经验[J].中国民族民间医药,2019,28(24):78-80.

[12] 黄艳,杨昌贵,肖承鸿,等.山乌龟的质量标准提升研究[J].中医药导报,2018,24(17):58-60.

[13] 贵州省药品监督管理局.贵州省中药材民族药材质量标准[M].贵阳:贵州科技出版社,2019.

[14] 曹冬雪.白鲜皮炮制工艺与质量标准的研究[D].吉林:吉林化工学院,2022.

收稿日期:2024-02-23;修回日期:2024-04-08