研学旅行情境下中华民族共同体意识的生成逻辑和培育路径研究

摘要:本文以福建省龙岩市上杭县庐丰畲族乡为研究案例,对研学旅行情境下中华民族共同体意识的生成逻辑和培育路径进行了实证研究。研学旅行活动主要通过课程实践、经济交往和文化互动等关键要素,对民族地区的族际认同、社会认同和国家认同产生正向影响,进而促进中华民族共同体意识的生成;可以通过中华民族记忆、族际互动记忆、社会共同记忆、经济互嵌和共生、经济共荣、民俗活动的族际往来、地方性节庆活动的共建共享这七条链式路径加速中华民族共同体意识的培育。

关键词:研学旅行;中华民族共同体意识;生成逻辑;培育路径

铸牢中华民族共同体意识是我国深化民族团结进步教育、驱动民族地区社会全面发展、助力中华民族伟大复兴的重要工作要求。教育作为促进文化传承、民族融合、民族振兴的基石,是铸牢中华民族共同体意识伟大工程的重要着力点。研学旅行是旅游与教育融合发展下形成的教育新模式,其交流和传播过程具有更加柔性、生动性、多样性且容易被接受的特点。因此,从延伸研究问题的角度来看,研学旅行对中华民族共同体意识的生成和培育是否有影响?研学旅行情境下影响中华民族共同体意识生成的因素有哪些?研学旅行情境下中华民族共同体意识的生成逻辑是怎么样的?研学旅行情境下中华民族共同体意识的培育路径又是怎么样的?这些都是亟待探索的问题。

一、相关研究述评

研学旅行这一概念于2013年在国务院办公厅印发的 《国民旅游休闲纲要 (2013—2020年)》中正式提出,2016年教育部等11部门联合出台的 《关于推进中小学生研学旅行的意见》 (教基一 〔2016〕8号)对其进行了明确的概念界定。纵观研学旅行的相关研究,学术界主要依托研学旅行的科学内涵、课程开发、研学旅行者和现象研究4个向度,围绕研学旅行的特征梳理、类型划分、要素分析、目标探索、目前所面临的困境等方面开展研究。

中华民族共同体意识这一概念于2014年由中共中央总书记习近平同志在中央民族工作会议上正式提出,并在2017年党的十九大以 “铸牢中华民族共同体意识,实现各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展”的形式写入 《中国共产党章程》。纵观中华民族共同体意识的相关研究,学术界主要依托中华民族共同体意识的科学内涵、价值、理论基础和培育路径4个向度,围绕国民整体性塑造、文化生态培育、认同构建和意识生成等方面开展研究。

通过文献调研发现,过往的相关研究仍然存在三个薄弱环节:一是主要从单一视角对中华民族共同体意识的培育展开探索,相关研究以现象研究为主,对于其生成逻辑和培育路径仍旧存在若干认知误区;二是对于如何培育、发展和提升中华民族共同体意识的靶向性研究比较匮乏,相关培育策略和保障机制还有待深入挖掘;三是关于文化旅游与民族认同的相关研究较多,针对研学旅行与中华民族共同体意识相关的直接研究极少。[1]过往的研究成果表明,良好的旅游活动是形成族际认同 (或社会认同)的重要载体,对于民族地区居民的国家认同的生成也有显著的正向影响。

基于上述,本文认为研学旅行与中华民族共同体意识之间存在尚未明晰的关系,故将研学旅行情境下中华民族共同体意识的生成逻辑和培育路径作为主要研究问题,以福建省龙岩市上杭县庐丰畲族乡为研究案例,运用定性研究与定量研究相结合的研究方法,对上述研究问题进行系统解释和理论回应。

二、研学旅行情境下中华民族共同体意识的生成逻辑

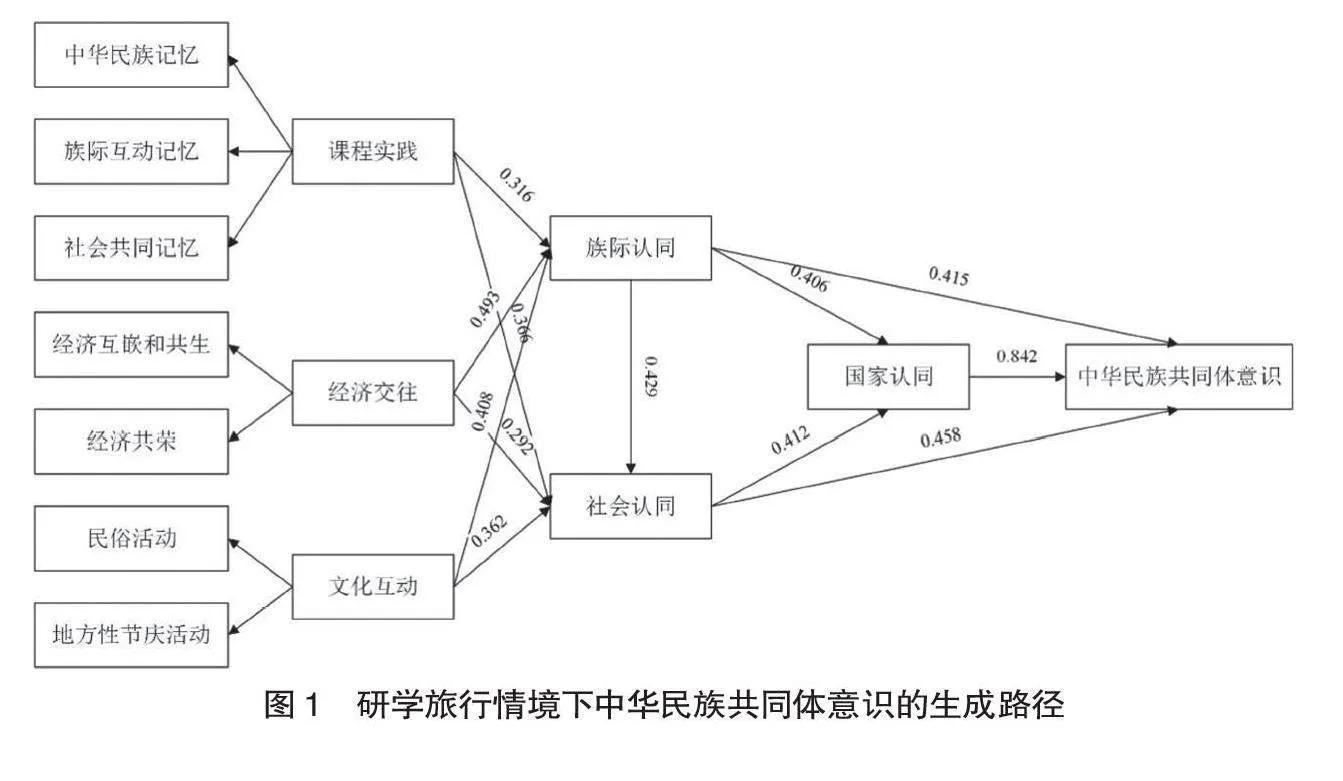

本文对相关主体展开深度访谈,运用扎根理论,凝练出在民族地区时空背景下,研学旅行对中华民族共同体意识的生成过程具有决定性影响的因素,并使用结构方程模型,进行数据分析和假设检验,剖析出研学旅行引导民族地区中华民族共同体意识的生成逻辑。[2]研究发现,研学旅行是形成中华民族共同体认同的绝佳载体,也是培育中华民族共同体意识的重要手段。研学旅行活动主要通过课程实践、经济交往和文化互动等关键要素,对民族地区的族际认同、社会认同和国家认同产生不同程度的影响,进而推动中华民族共同体意识的生成 (详见图1)。

(一)研学旅行活动的课程实践过程对促进族际认同、社会认同的形成具有显著的正向影响

课程实践对族际认同的标准化路径系数为0.316,在显著性的概率值小于0.001的水平上具有显著性,这表明研学旅行活动的课程实践对族际认同具有显著的正向影响。课程实践对社会认同的标准化路径系数为0.366,在显著性的概率值小于0.001的水平上具有显著性,这表明研学旅行活动的课程实践对社会认同具有显著的正向影响。

(二)研学旅行活动产生的经济交往对促进族际认同、社会认同的形成具有显著的正向影响

经济交往对族际认同的标准化路径系数为0.493,在显著性的概率值小于0.001的水平上具有显著性,这表明研学旅行活动产生的经济交往对族际认同具有显著的正向影响。经济交往对社会认同的标准化路径系数为0.292,在显著性的概率值小于0.001的水平上具有显著性,这表明研学旅行活动产生的经济交往对社会认同具有显著的正向影响。

(三)研学旅行活动产生的文化互动对促进族际认同、社会认同的形成具有显著的正向影响

文化互动对族际认同的标准化路径系数为0.408,在显著性的概率值小于0.001的水平上具有显著性,这表明研学旅行活动产生的文化互动对族际认同具有显著的正向影响。文化互动对社会认同的标准化路径系数为0.362,在显著性的概率值小于0.001的水平上具有显著性,这表明研学旅行活动产生的文化互动对社会认同具有显著的正向影响。

(四)族际认同、社会认同的形成对促进国家认同的形成具有显著的正向影响

族际认同对国家认同的标准化路径系数为0.406,在显著性的概率值小于0.001的水平上具有显著性,这表明族际认同对国家认同具有显著的正向影响。族际认同对社会认同的标准化路径系数为0.429,在显著性的概率值小于0.001的水平上具有显著性,这表明族际认同对社会认同具有显著的正向影响,族际认同的形成为社会认同的形成提供了良好的民族心理环境,有利于社会认同的形成。社会认同对国家认同的标准化路径系数为0.412,在显著性的概率值小于0.001的水平上具有显著性,这表明社会认同对国家认同具有显著的正向影响,社会认同的形成会降低社会成员内部的异质性,为国家认同的形成创造良好的社会心理基础。由此可见,国家认同包含了族际认同和社会认同,但是三者之间在一定程度上是并列关系,可以相互区分。

(五)族际认同、社会认同、国家认同的形成对促进中华民族共同体意识的形成具有显著的正向影响

族际认同对中华民族共同体意识的标准化路径系数为0.415,在显著性的概率值小于0.001的水平上具有显著性,这表明族际认同对中华民族共同体意识具有显著的正向影响。社会认同对中华民族共同体意识的标准化路径系数为0.458,在显著性的概率值小于0.001的水平上具有显著性,这表明社会认同对中华民族共同体意识具有显著的正向影响。国家认同对中华民族共同体意识的标准化路径系数为0.842,在显著性的概率值小于0.001的水平上具有显著性,这表明国家认同对中华民族共同体意识具有显著的正向影响。由此可见,中华民族共同体意识是一种整体的综合性集体意识,它同时包含族际认同、社会认同和国家认同,是一种统摄层面更高的认同模式。相比族际认同、社会认同、国家认同这三者两两之间的相关性,这三者各自与中华民族共同体意识的关系更为显著。

三、研学旅行情境下中华民族共同体意识的培育路径

由上述研究发现可知,中华民族共同体意识的生成逻辑包括族际认同、社会认同、国家认同的形成这三个回路。[3]因此,研学旅行情境下中华民族共同体意识的培育路径主要包括以下三条:

(一)研学旅行的课程实践路径

该路径主要通过中华民族记忆、族际互动记忆、社会共同记忆这三个方面来培育中华民族共同体意识。中华民族能够凝结成一个共同体,是因为拥有一个显著的心理特征,即具有中华民族共同体的集体记忆。因此,民族地区可以通过发掘中华民族记忆、传承族际互动记忆、增进社会共同记忆这三个方面内容,并以多元的课程内容和教学方式,让民族地区居民参与到研学旅行的课程设计和课程教学活动中,通过该过程激发民族地区居民的族际认同、社会认同、国家认同,进而实现中华民族共同体意识的塑造。[4]

(二)研学旅行产生的经济交往路径

该路径主要通过经济互嵌和共生、经济共荣这两个方面来培育中华民族共同体意识。各民族的优势资源并不是相互孤立的,而是互嵌和共生的。在民族地区时空背景下,研学旅行活动能够产生经济交往,促进各民族人民在发挥自身优势、满足自身需求的同时,也在满足其他民族的需求。由此共同构成了民族地区资源的良性循环,形成一种积极的社会互动纽带,进而导致民族间的依赖和共生。与此同时,研学旅行活动作为一种特殊的经济活动,能够促进民族地区整体社会经济的发展进步,也能够实现各民族的经济共荣。这使不同民族间拥有共同的目标,并且,在接触过程中通过相互合作的方式实现共同目标,这种发展过程是当地各民族共同建设和共同享受的过程。因此,这种经济交往是一种和谐与共、共同繁荣的关系,能够提升民族间的凝聚力和向心力,激发民族地区居民的族际认同、社会认同。

(三)研学旅行活动产生的文化互动路径

该路径主要通过民俗活动的族际往来、地方性节庆活动的共建共享这两个方面来培育中华民族共同体意识。民族文化是一种文化资源,这种文化资源一方面通过旅游业的发展能够转化为良好的经济资源;另一方面由文化资源引起的族际信任为促进国家认同提供良好的社会资本。[5]在民族地区时空背景下,研学旅行活动能够产生民俗节日中的族际往来,这对推动民族地区的团结和谐,进而促进族际认同、社会认同具有积极意义。主要体现在:一是能够增加民族间彼此之间的了解,增进彼此之间的感情;二是能够维持族际间的人际关系,在个体层面上维持良好的民族关系,能够让不同的民族发现彼此之间的共同点。与此同时,节庆活动的共建共享本质上是一种群体的互动仪式,在这一过程中,参与活动的不同个体都能够产生一种情感共鸣和情感共享,进而产生共同的归属感。[6]

四、结束语

本文以福建省龙岩市上杭县庐丰畲族乡和官庄畲族乡为研究案例,对研学旅行情境下中华民族共同体意识的生成逻辑和培育路径进行了实证研究。对研究发现进行归纳,总结出主要研究结论:

研学旅行作为一种文化交流和传播方式,其文化传播过程具有更加柔性、生动性和多样性且容易被接受的特点,能够增强对中国传统文化的理解,是形成中华民族共同体认同的绝佳载体,也是培育中华民族共同体意识的重要手段。

在民族地区时空背景下,研学旅行活动主要通过课程实践、经济交往和文化互动等关键要素,对民族地区的族际认同、社会认同和国家认同产生显著的正向影响。族际认同、社会认同、国家认同的形成对促进中华民族共同体意识的形成具有显著的正向影响,进而构成了研学旅行情境下中华民族共同体意识的生成逻辑。

中华民族共同体意识的培育过程是一个复杂的系统,需要多主体和多途径共同实现。在民族地区时空背景下,研学旅行主要通过中华民族记忆、族际互动记忆、社会共同记忆、经济互嵌和共生、经济共荣、民俗活动的族际往来、地方性节庆活动的共建共享这七条链式路径加速中华民族共同体意识的培育。

参考文献:

[1] 殷世东.活态文化视角下中小学研学旅行课程的价值考察[J].教育研究,2019,40(03):154-159.

[2] 陈辉.新时代铸牢中华民族共同体意识机制构建[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2021,41(10):26-31.

[3] 青觉,王敏.认知、情感与人格:高校铸牢中华民族共同体意识教育的政治心理建构[J].民族教育研究,2021,32(06):26-36.

[4] 唐兴萍.铸牢中华民族共同体意识的教育行动逻辑[J].民族教育研究,2022,33(06):28-34.

[5] 祖力亚提·司马义,蒋文静.构建少数民族青少年中华民族共同体意识的内化机制[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2022,42(08):29-35+182.

[6] 许锋华,闫领楠.青少年铸牢中华民族共同体意识协同机制建构[J/OL].民族教育研究,2024(01):1-11[2024-04-01].https://doi.org/10.15946/j.cnki.1001-7178.20240219.001.