“非遗+旅游”走出产业化新路

非遗保护与旅游开发两者既相互成就,又相互制约。非遗保护更注重传统和原生性,而旅游开发则更注重新形式和新创新,两者有一定的共性又有一定的冲突。但不可否认的是,持续开展非遗保护活动,加强与旅游产业的融合是重要途径。基于此,现以顾村的“非遗+旅游”开发实例为导向,探讨在新时期“非遗+旅游”的产业化及实践路径,以期为相关人员提供参考。

截至2022年底,我国已有43个项目列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录。而我国的非遗项目集中于历史底蕴丰厚、文化交流频繁以及对历史文化保护得当的地区,在这种情况下,我国的非遗保护项目呈现非均衡性、保守性以及集体互助性。随着2017年《中国传统工艺振兴计划》的推行,越来越多的非遗项目出现在人们的视线当中,这给非遗项目的产业化打下了较好的基础。值得注意的是,“非遗+旅游”产业化开发虽然能够提升当地旅游产品的文化内涵,但为了更好地传承非遗,在促进旅游产业可持续开发的同时,要做好非遗保护工作,这也是产业化开发的重点工作之一。

宝山非物质文化遗产现状

上海市宝山区在对非物质文化遗产的保护和宣扬上,做了许多的努力。目前,已记录在册的非物质文化遗产有一项国家级名录、十项市级名录以及多项区级名录,其中包括民族风俗、传统音乐、传统美术、传统技艺以及传统戏剧等多方面,部分非物质文化遗产如下表所示。

由上表可知,宝山非物质文化遗产类目多样。其中,较为丰富的是传统美术项目和传统技艺项目,这种艺术类非物质文化遗产与文创产业化的契合度极高。因此,在发展“非遗+旅游”产业链时有极大优势。以顾村结艺制作技艺为例。在每年的2月至4月,有大量游客到宝山参加樱花节看樱花,欣赏美景。宝山区可充分利用这一优势,发挥顾村结艺在艺术品创作上的优势,创新各种文创产品,以纪念品或艺术品的形式向市场推广,经过市场验证后,持续性调整产品创作方向,直至成为一条以顾村结艺文化为核心的非物质文化产业。事实上,顾村结艺制作技艺作为中国结艺的分支,既有中国结艺的一般特征,也有其独特的地域文化色彩,再加上顾村特殊的地理位置,顾村结艺在新时期得到快速发展。在中国结艺的传统技法上,顾村结艺还创造性地采用了实物化、装饰化、图案化等艺术手法,并使用多种材料来创新结艺形式,这种多元化的产物发展与市场同样有极高的契合度。因此,在顾村结艺多元化产物的支持下,“旅游+非遗”的文化产业化项目有极高的可行性。

非遗产业化的构成要素思考

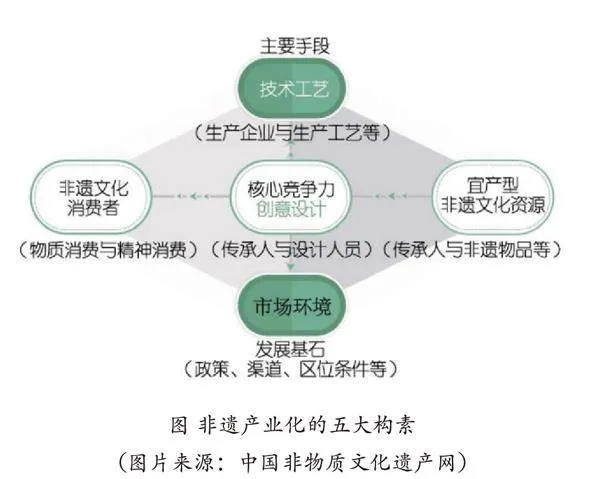

站在产业化的角度思考分析宝山非遗旅游产业,非物质文化遗产主要可分为宜产型和非宜产型两种。前者是指部分非遗项目比较适宜通过产业化的方式进行传承和进一步发展,如版画、彩灯、剪纸等,主要依赖于实物交易才得以流通的传统手工艺,这些手工艺在地区内的流通性较小。但在产业化之后,其流通范围便能够覆盖全国,推动传统手工艺的非物质文化遗产传承。后者是指部分不适宜通过产业化的方式进行传承的非物质文化遗产,如传统音乐江南丝竹、传统医药杞柳支具固定法等。将非遗项目与旅游业结合进行产业化开发,实际上就是对宜产型的非遗项目进行合理创新,并将其应用在旅游产业中,建立“以文兴商,以商养文”的创意产业格局。而非物质文化遗产的特殊性,使其与一般工业产品的市场化流程具有一定的区别,需要五大构成要素,如下图所示。

非遗产业化以文化资源作为核心,面向非遗消费者,将现有的非遗项目核心资源,通过文化符号、文化空间以及文化体验等多种创新设计和营销手段进行动态化市场运作,进而实现对非遗项目的综合化运用。将非遗项目进行产业化的好处在于,突破了传统的生产性保护手段,将非遗项目作为资源,推动地区经济增长,走雅俗共赏的路子,让非遗项目不再束之高阁,而是到群众中去。

“非遗+旅游”产业化开发存在的问题

非遗活动宣传力度小,未形成品牌效应

在信息时代,打造品牌是增强宣传影响力和扩大宣传面的重要手段,从新媒体的角度来说,打造品牌就是设定IP,而IP就是非物质文化遗产产业化的核心要素。但实际上,我国大部分地区对非物质文化遗产的保护、传承以及宣传等,都较少在网络或社交媒体上进行。一方面,受题材限制,很多非物质文化遗产在题材上并不符合网络平台的推广机制,即使将其放在平台上,也不一定有良好的宣传效果。另一方面,与政府部门的网络意识有关,政府部门在宣传非遗时,对网络媒体的有效利用程度也是影响非遗宣传的重要因素。以顾村结艺为例,虽然宝山樱花节每年会吸引很多游客,但大部分游客是为了观美景,而非了解宝山非遗。究其原因,宝山非遗缺少宣传,对外吸引力较低,甚至许多本地居民都不了解当地的非遗,这对宝山非遗和旅游结合的产业化开发是极其不利的。而形成这种局面的原因,主要是尚未形成独属于宝山的品牌效应。淄博烧烤是区域性品牌的典型,许多人去淄博旅游是冲着烧烤,带着目的去旅游,远比“从众”旅游更能体现一个地区文化与旅游业的产业化开发进程。

非遗内涵挖掘不足,缺乏市场竞争力

留存至今的非物质文化遗产都具有丰厚的历史文化底蕴,但是在许多地区,对非物质文化遗产的产业化开发主要以展览的形式进行,缺少对非物质文化遗产的深入介绍,外来游客只能看到非物质文化遗产的表面特征,并不能够了解非物质文化遗产的起源、发展、文化核心等相关信息,这导致许多非物质文化遗产对外来游客的文化吸引力不足。非物质文化遗产对于外来游客而言,更偏向于表演项目,这不仅在一定程度上抑制了非物质文化遗产的传承和传播,也影响了地域“非遗+旅游”产业化开发的进度。例如,像剪纸或刺绣这种成本不高又能够增强群众体验感的项目,在某种程度上比其他非物质文化遗产更具有产业化优势。这些非遗项目在产业化的同时,也应注重对用户体验感的开发,但由于未对非遗项目传承和历史文化宣传引起重视,导致群众体验层次较为浅显,无法深入了解潜藏在非遗项目背后的精神文化,因此,很难在非遗旅游产业中形成强有力的市场竞争力。

非遗产品设计单一,创新性不足

非遗项目是一种虚拟向的文化产品,而非遗旅游产业化开发需要将非遗项目转化为带有一定精神文化的具象化产品,在这期间,产品定位模糊,没有结合非遗项目本身做出具有非遗项目特色的产品定位,缺少对非遗产品的系统性开发。再加上部分非遗项目缺少现代化的智能高科技设备对非物质文化遗产进行展示和讲解,导致非遗旅游对游客的吸引力不足,许多人即使路过非遗项目展示场所,也不会停留。以宝山为例,剪纸、编棕、挑花等传统美术项目,仍停留在对传统图像和传统物品的开发制作,未曾结合新时代时尚元素进行创新设计,戏剧项目同样如此。虽然传统的表演形式更能凸显其文化底蕴,但在新时代,高科技的舞台布景能够获得更好的体验效果。同时,对非遗传承人的非遗技艺、对舞台的掌控力以及对表演节目的创新编排等各种能力都提出了新的挑战。因此,在非遗传承人未能突破思维限制之前,非遗产品设计单一、创新性不足的问题将会一直存在。

“非遗+旅游”的产业化探索路径

做好非遗家底普查助力旅游开发

宝山非遗项目丰富,还有很多非遗项目潜藏在民间,“自古民间出高人”并非空口白话,但民间高人+QevUEhXWwWhRM8qC0Wvg42L1JLxpqi/b1/tPfQhpuU=往往不具有名气。因此,推动“非遗+旅游”的产业化发展,需要加强非遗家底普查,找出各个地区的宜产型非遗项目,并依托于这些非遗项目,构建地区个性化的相关产业。只有非遗项目够多,在进行旅游开发时,才能有更多的可选择性。对此,政府部门可从三点着手。第一,建立动态数据档案,将家底普查的数据进行分类化处理。非遗普查可按照非遗名录分类进行,让基层人员逐村入户式地与每一位村民进行交流,并将村民的记忆以数据化的形式留存档案。这份档案信息,可以清楚地了解到哪些人掌握了非遗技艺,哪些人适合传承非遗技艺。只有依托于明确的数据,政府部门在进行旅游开发时,才能更好地规划非物质文化遗产的传承之路。第二,在普查的基础上确立可培育的非遗项目。事实上,非遗项目往往是区域性的,这个村的非遗技艺,有可能在不远处的另一个村同样存在。因此,政府部门在进行旅游开发时,需要协调多方人员齐力规划旅游路线,力求让双方或多方受益。还可以定期实施跨区域非遗活动,让非遗项目走入群众。第三,增强非遗旅游产业的互动性。当前,群众对非遗项目的接触主要以观看和体验的方式进行,人们对非遗项目的认知大多停留在它的表面形象。因此,必须要增强非遗项目与游客的互动性,让非遗项目真正走入人们的生活。

“非遗+文创”激发产业潜能

非物质文化遗产往往带有固定的历史、文化、传统等各种标签,这些标签使许多非遗项目被判定为过时和土气或者奢华与高级,无法深入普通群众。而非遗与文创的结合,能够让文创产品更具有文化特色。政府部门在进行旅游开发时,能够以非遗为基础,打造适宜地区的标志性非遗文创产品,增强游客的非遗旅游体验。对此,政府可从三方面着手。第一,非遗文创定制。许多传统手工艺产品都是现做现卖的,如刺绣、剪纸或面塑等,而非遗文创定制是将产品按照市场的不同需求,制作多款迎合市场热度的产品,让游客在选购非遗文创产品时,能够选到满意的产品,若都不满意,可现场与非遗传承人进行沟通,实现私人化定制。第二,在人流量较大的区域,如景区、大型购物中心等设置非遗文创商品店,对外出售具有地区特色的非遗产品,在推广非遗文创产品的同时,推动非遗产品的大规模开发。第三,实现规模化和集群化。许多非遗项目在内容上具有一定相通性,因此,在进行旅游开发时,应对非物质文化遗产所在地区和传承方式进行合理规划,在区域性实现非遗文创产品的规模化和集群化,推动非物质文化遗产的产业创新。

“非遗+新媒体”赋能非遗新价值

在新媒体时代,信息传播速度更快,覆盖面更广。想要快速提升非遗项目的名气,借助新媒体宣传非遗项目是最佳选择。从新媒体的角度看,非遗内容只要宣传得当,很快就能够获得较大的曝光。但许多工作人员不精通新媒体的运营方式,对新媒体动向不够明晰,无法有效借助互联网进行创新。对此,政府部门在开发旅游产业时,应深入思考如何加强新媒体应用为产品赋能。例如,在新媒体环境下,大量曝光必然会吸引许多对某种非遗项目感兴趣的人群,当他们被吸引到地区旅游之后,再用更丰富多样的非遗留住游客,提升游客的旅游体验,游客就会主动向外推荐旅游地区。文化需要传承,当政府部门利用新媒体对非遗项目进行宣传时,与旅游结合的产业化开发能够产生更多的收益。通过吸引来自五湖四海的众多游客感受非遗项目、深入了解非遗项目并主动参与传承非遗项目,真正做到非遗与旅游的双赢。

综上,非遗项目与旅游开发相辅相成,非遗项目为旅游产业赋予文化价值,而旅游产业为非遗项目赋予经济价值,这是在利益上的双赢。而旅游产业开发后,就有更多人了解到多种非遗项目,从而有更大概率出现愿意传承非遗项目的人。同样,在非遗项目赋能旅游产业之后,游客也能在游玩的过程中感知历史底蕴,进而有效增强游客的旅游体验,用地区非遗特色构建区域性品牌,实现可持续发展。“非遗+产品”的产业化开发,在增加区域性经济增长点的同时,要对传统非遗进行合理宣传,政府部门在进行旅游开发时,要保证非遗项目的安全性。