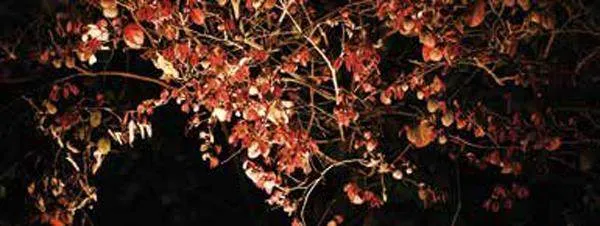

没有光,摄影便是一场徒然

光的素质有无数种,但最要紧的,是干净。干净的早晨,光是渐次萌生的,从上午的明亮转为昼的硬朗。午后到黄昏的光则是持恒的,直到入夜的弥散。至于晚上,月光和星光都是稀罕之物,捕捉那微弱的夜光要看缘分。但不论如何,唯有干净,光才通透,通透了,经由镜头折射过滤、累积留驻在胶卷或电子传感器上的照片才通透而干净。

干净的光下,怎么拍都是“对”的,因为人和物之间无阻隔,容易“物我两忘”;不干净的光,例如霾天,即便使用黑白模式,也觉得自己和对象之间隔了一点什么,心里堵得慌。

因此我喜欢在天气好的时候带上相机,散步去。公园是时常溜达的地方,无论古典园林还是市民公园(例如各省市别具一格的人民公园),都大有可取之处——四季光阴流转,草木枯荣也变着模样;亭台楼榭,假山湖石,荷塘和流水,处处都存一点古典的影子;但最重要的还是人——本地人、外地人,老与少及中年人,公园是例外之所,让人们短暂逃离日常,正是那种“在别处”的例外状态格外吸引我偷偷按下快门。

景区大概也是如此,五湖四海的人熙熙攘攘地簇拥在一个地方,骨相、肤色、表情、姿势、穿着,无不透露或暗示其来源、阶层、背景、性格和彼此的关系。观看景区里的人,就像盲人观相——我由此喜欢盲拍,将入侵式的拍摄让渡给偶然性,一百张里,总有那么几张能捕捉到惊喜——在刹那间定格的芸芸众生的命运之相。

街拍是另一回事。纪实摄影大师辈出,欧美、日韩,各有翘楚,讲出一套套理论,开出一阵阵风气来。街头、户外、公共空间,但凡拿出相机,理论枷锁和前人经验就无时不在叫嚷,想要逃离他们的影响,难上加难。我的策略是:最后仍交给光,交给直觉。拍让自己心动的东西:一块墙皮,一丛树影,一段光斑,一个微小的局部……它们吸引我凝视,而凝视激发为陌生的经验,最后酝酿为诗意。

诗意难以解释,然而它最值得存照,因为即便是最普通的事物,诗意也使之具备了无可挑剔的美感。这种美感同样难以解释——它可能符合美术或摄影教科书里对形式美学的要素阐释,也可能完全是对后者的反动和悖离。然而,正是在这种似是而非、捉摸不定的状态中,摄影才具有内在的、独立的可能性,才不是刻板、平庸和从俗的。

说到底,我按下快门,要的也正是那一点或大或小、或真或幻的自由吧。

(责编:常凯)