在阿尔卑斯山下掉进“河童国”

翻开日本地图,稍加留心,你或许会惊讶地发现:在日本本州岛中心位置的长野县,赫然标注着一座“阿尔卑斯山”,而且还分为北阿尔卑斯、中阿尔卑斯、南阿尔卑斯,横绝于本州岛中央,向北由富山湾连接日本海,向南由骏河湾通达太平洋。

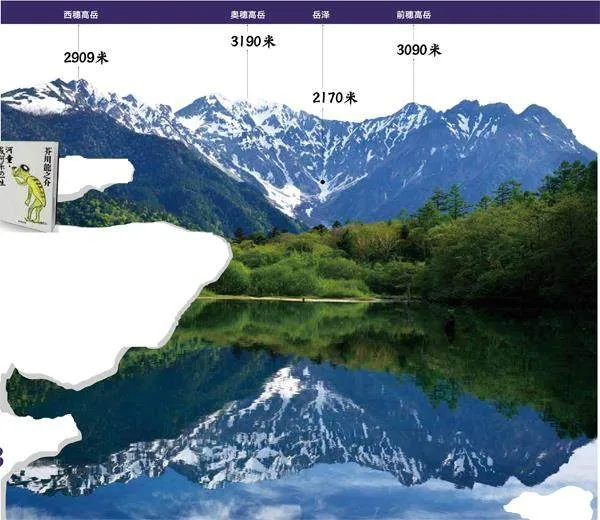

原来,明治时代,英国矿师威廉·戈兰德在日本的中部山脉勘察时发现,这里的山体与地貌酷似欧洲的阿尔卑斯山,便戏称为“日本阿尔卑斯(Japan alps)”。后来,这个称呼被英国传教士、登山家瓦尔特·韦斯顿写进了一本名叫《在日本阿尔卑斯登山与探险》的书中。韦斯顿是个日本通,三度长期居留日本,遍登日本各地的名山,并且不遗余力地向世界宣传日本的风土文化。在他们的推波助澜下,连日本人也把飞驒山脉、木曾山脉、赤石山脉这三条山脉改口叫上“日本阿尔卑斯山”了。为了纪念瓦尔特·韦斯顿的贡献,他的肖像至今仍树立在飞驒山脉穗高连峰(包括奥穂高岳、北穂高岳、前穂高岳和西穂高岳)下的“上高地”。

我们与芥川龙之介的散步也将从这里出发。

仲春时节入山中

每年11月至次年4月期间,飞驒山脉一线的众多山岳都会进入漫长的冬季封山期,但直到仲春光景,山顶化的雪妆也不会褪去。上高地,历来被当作攀登穗高连峰与枪岳(日本第5高峰,位于飞驒山脉南部)的登山基地,也是旅人徒步路线的起点。5月初,待春山开,我驱车从东京来到长野县的松本市,准备前往上高地山中徒步。不过,自驾至多开到国道158号线的泽渡停车场,通往上高地的山路不允许私家车进入,需要在这里搭乘巴士进山。晨曦缭乱在仿佛尚未从去年醒来的雪与山之中,巴士穿过大正池与田代池,两面水镜日日夜夜在静寂中映现着山景。这里,已经有6个月漫无人烟了。驶过圆眼镜、高鼻梁的瓦尔特·韦斯顿蔼然可亲的雕像,巴士就到了上高地的交通总站,沿着梓川走不几步,一派落雪的连峰兀然眼前。

其实,在瓦尔特·韦斯顿攀登穗高连峰的年代,大正池还不存在。直到1907年,相邻的活火山烧岳喷发,泥流经年阻塞梓川,才形成了堰塞湖大正池。而在火山喷发的2年后,年方17岁的芥川龙之介与朋友一行人来到上高地,登顶了海拔3180米的枪岳。他后来在游记《枪岳纪行》中写道:

我时而驻足于巨石上眺望,不知枪岳的顶峰何时露出真容。那座顶峰犹如大石镞,黑魆魆地刺破残阳未消的天穹。每当我望见峰巅,心中都不由泛起那句感想:大自然始于山,也终于山。

不难想见,枪岳登顶经历对少年芥川的影响,18年后,曾经那个登山的高中生已经是名满天下的文豪,他将晚年代表作《河童》的故事舞台就选在了上高地。今日,当我们来到穗高连峰下,徒步旅行的起点就是梓川上的“河童桥”。这里也是飞雪连山壮景的最佳观景地,游人如织,两岸是热闹的餐馆、咖啡馆、土特产店,供登山客填饱肚子出发,不远处还有宽阔的露营地。但在芥川来登山的昔日,梓川上还不曾架桥,1910年才架设了一座开合式的圆木桥。这座桥后来经历过5次换梁翻修,今日已是上高地的标志性建筑,被命名为“河童桥”。不消说,这个名字来自《河童》,芥川是出了名的河童迷,也因此,他的忌日被读者们称作“河童忌”。

河童国的幻与真

《河童》本身是个闹嚷嚷的故事,借众多河童之口,对现代文明社会极尽揶揄讽刺之能事。小说主人公“S精神病院的23号病人”原本是个登山客,泊宿于上高地的温泉旅馆,计划攀登穗高岳,并且“从前还征服过枪岳”,很显然,主人公“我”就是芥川本人的化身。“我”穿越晨雾弥漫的梓川峡谷,“走了一个小时后”,进入浓雾笼罩的竹林深处,在岩涧边遇到了一只河童,“跑起来绝不比猴子慢”。一人一河童,在山林间展开猫捉老鼠的追赶,结果“我”脚底打滑,摔了个跟头,掉进一个黑暗的坑洞中,再醒来,便已置身于河童国。

误闯异界的文学故事屡见不鲜,武陵人误入的桃花源是“无论魏晋”的世外乌托邦,爱丽丝漫游仙境是光怪陆离的超现实,不过,“我”所来到的河童国,是个与沉静、雄壮的穗高连峰全然不搭调的世界,吵闹,喧哗,乌泱泱,乱糟糟。就好像,来山中静心的旅人反而回到了另一个“人类社会”。

现实中的上高地为游客提供了不同时间的徒步线路,而小说中,“我”在掉入河童国前的路程恰好就是“河童桥—明神池”的路线,沿着梓川两岸往返,用时两个小时。一路上,西穗高岳、奥穗高岳、前穗高岳、明神岳组成的连峰时隐时现,在静谧的溪谷之中,穿林渡河,沿途不时设置有驱熊的铃铛。旅人总是不以为意,玩闹似的摇着熊铃,但走出没几步,就看到路边竖着告示牌:“前日,附近路段,目击黑熊一头。”

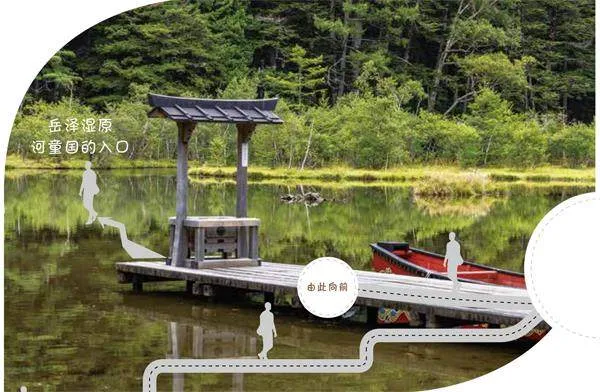

上高地的黑熊似乎与小说中的河童一样,与人无害,接连出现的告示牌上只是提醒“遭遇时请不要拍照,安静离开”。但架不住杯弓蛇影,风吹过高高的枞树林,吹过低矮的修竹丛,时而按下细溪的芦苇的头,却总要搅乱过路者的心神,担心有熊出没。我沿着《河童》中“我”的路线,沿着梓川溯流而上,“走了一个小时后”,就到了明神池。池水虽然广大,却很清浅,环拢在青翠的针叶树间,向着池心,凸出一段木桥,桥尽头有一座小小的木鸟居。按照《河童》的描述,由此向前的岳泽湿原,就应是河童国的入口了。

走到这里,恰是在正午时分,充沛的日光驱散了原生林的晨雾与水汽,林间的涌水几乎透明。有许多背包客在这里歇脚,我也寻了个临水泽的树桩坐下,拿出三明治边吃边读起芥川龙之介的《河童》。

在河童国这座充斥着黑色幽默的异界中,芥川戏谑地安排了一场河童与水獭的战争,令人忍俊不禁,可伴随着滑稽荒诞的情节而来的,是一些瘆人的冷酷描写:河童同样会陷入家庭闹剧,同样要在工厂过着螺丝钉生活,同样有忧郁的河童诗人选择自杀,同样有一些河童被抬上神坛,被同类顶礼膜拜;一些河童被做成罐头,被同类啖食干净……小说中,一个叫作马古的河童哲学家在《痴人之言》(显然戏仿的是芥川的名作《侏儒警语》)中写道:

我们热爱大自然,或许是出于大自然不会憎恨我们、嫉妒我们。

人与自然共生存

从文库本的小说抬起眼,举目四周,我忽然想:或许,穗高连峰至今仍保持着芥川龙之介来时的模样。可是,芥川心中究竟怀着怎样的痛苦与恶意,才会在山明水秀的上高地的“自然”底下又造了一个河童国、一个比人间更加残酷直白的人间呢?或许,芥川晚年“厌世”还是因为他太“爱人”,一个具有基督情结的人写不出反人道的文学,《河童》戏谑的底子下仍然是对人的悲悯。《河童》发表于1927年3月,仅仅4个月后,芥川龙之介选择了自杀辞世。

上高地,是17岁的少年芥川龙之介携友快意凌绝顶之地,也是35岁的作家芥川龙之介为自己的文学事业选择的绝命之地。只是,读过《蜜柑》《蜘蛛丝》《杜子春》的读者或许会这么想:流淌在芥川文学根底的温柔,并不是登山客防身携带的猎铳,更像是驱熊的铃铛。人与自然在铃声中确认彼此的存在,尽管互相间隔,却共栖共生。

沿着梓川另一岸返程途中,有成群的猴子在路边嬉耍,或是母猴子给小猴子抓虱子,或是两只猴子在道路中央打闹,被挡住前路的旅人也不着急,只觉时间又慢了许多。走回到河童桥前的露营地,许多人在绿茵地野餐,我偶然瞥见,有一个人趴在阳光下,也在阅读着芥川龙之介的《河童》。我想,100年来,有数不清的芥川文学爱好者因为这篇小说慕名来到上高地,保不齐,这里面真有人如愿见到了河童呢。

(责编:李玉箫)