任务群视角下的小学高段习作教学策略探究

【摘要】立足《义务教育语文课程标准(2022年版)》,提出任务群视角下的小学高段习作教学基本策略:创设任务情境,引发写作兴趣;搭建学习支架,提升核心素养;制定评价标准,实现“教—学—评”一体化。

【关键词】任务群;基本路径;任务情境;学习支架;“教—学—评”一体化

学习任务群是《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“课程标准”)中提出的一种全新的课程模式,该理念一提出,迅速成为课程改革的一个热点。学习任务群更加注重学生的实际需求和兴趣,通过多样化的任务形式,激发学生的学习热情和主动性,发展学生的核心素养。这也为教师的习作教学提供了全新的理念和实践模式。

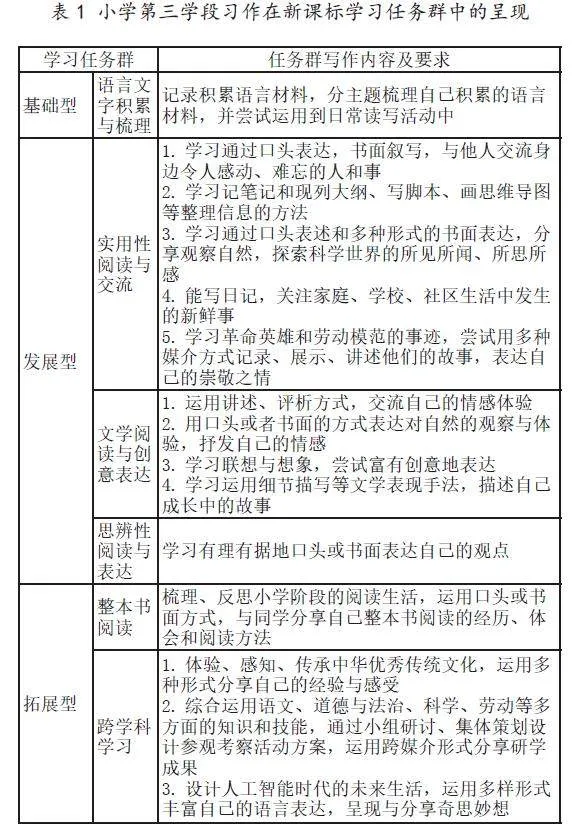

新课程标准创造性地设置了六个任务群,分别是“语言文字积累与梳理”“实用性阅读与交流”“文学阅读与创意表达”“思辨性阅读与表达”“整本书阅读”“跨学科学习”。六个学习任务群中并没有独立的作文任务群,但这六个任务群中均涉及作文的相关要求,作文是与其他学习活动整合一起出现的。

梳理小学第三学段学习任务群中的写作要求(如表1),不难发现,任务群视角下的习作教学彻底改变了以单一文体类别为主的传统写作导向,以创造性任务设计为指导,打破教科书单一性,强调跨学科、具体环境、生活实际多元性,通过有效的完成有目标、有分解、有内容、有联系的任务,主动探究、认知掌握知识,完成任务,激发学生学习兴趣,活跃课堂。这就要求我们要改变传统的习作教学方式,采用新的习作教学策略。

一、创设任务情境,引发写作兴趣

通读“课程标准”,就会发现“创设学习情境”“阅读情境”“语言运用情境”“作品情境”等与“情境性”有关的教学建议达十几处。这说明,促进学习方式变革的关键是通过创设有意义的情境性学习活动,引导学生关注自然和生活,激发学生探究的兴趣和热情,增强学生在实践活动中积极运用汉语言文字的能力,进而提高学生的思维能力、文化自信和审美创造能力。

真实的情境是基于20世纪80年代情境认知理论提出来的。情境认知理论认为真实的情境主要包含以下要素:真实的写作场景、真实的写作目的和读者、真实的写作材料、真实的问题等。这里“真实的情境”可以是接近或等同于真实生活世界本身的情境,也可以是创设的拟真生活场景。不管是真实的还是拟真的情境的创设都要包含“场景、目的、读者、内容、任务”等交际要素。

以五年级上册“习作五 介绍一种事物”为例,“介绍一种事物”是统编教材五年级上册第五单元的说明文习作训练,具体编排为:两篇以说明性为主的文章“精读课文”《太阳》《松鼠》、一个“交流平台”、一个“初试身手”、两篇“习作例文”(《鲸》《风向袋的制作》)、一个“习作”。这五大内容并不是随意组合在一起的,它们以单元写作要素“搜集资料,用恰当的说明方法,把某一事物介绍清楚”为核心,五位一体,以一次完整的写作任务为最终的达成目标。五年级的学生在之前的学习中曾读过不少说明性文章,再经过本单元的学习,对说明文的基本说明方法和一些特点也有了较深的了解,但要完成一篇相对完整的说明性文章还存在一定困难。因此,为了激发学生的写作兴趣,笔者在课堂伊始就为学生创设了一个真实的任务情境:

“老师原来有个同事,她的学生让她介绍一下海南的红毛丹,这可让6AceOU4tU0A/DtaXK4oykA==她犯愁了,因为她从来没有来过海南,也没有真正见过红毛丹,对红毛丹一点儿也不了解。同学们,你们有没有人愿意为她介绍介绍?”同时,教师选一位同学上台介绍,并拨打电话。“老师这位老家的同事,她姓朱,你可以叫她朱老师。同学们请认真倾听这位同学的介绍,看看她是从哪些方面来介绍红毛丹的,有没有介绍清楚。”

此教学情境的创设,教师现场给朱老师打电话让同学介绍红毛丹,在电话拨通那一刻,课堂气氛达到了高潮,学生的学习热情一下就被激发了。这是因为在一开课教师就让学生处在一个真实的交际情境中:真实的写作场景—给朱老师打电话;真实的写作目的—让朱老师认识红毛丹;真实的读者—朱老师、同学;真实的任务—把红毛丹介绍清楚明白。这一真实情境的创设,使得写作回归了真实生活,在融入了写作技能与知识的情境中,解决了生活中真实的问题。

二、搭建学习支架,提升核心素养

支架式教学法是一种逐步提供适当线索或提示的教学方法,以帮助学生逐步攀升并逐渐掌握所学知识。这些线索或提示被称为“支架”,它们一步一步地引导学生解决问题和提高问题解决能力,最终使他们成为独立的学习者。

任务群视角下的习作教学,教师需要以情境为载体,通过设计符合学生认知水平和兴趣爱好的任务来激发学生的写作兴趣;以任务为驱动,明确写作目标和要求,引导学生按照一定的步骤进行写作;以支架为抓手,注重培养学生的写作思维能力,提供多种写作方法和思路。所以,教师应该具备情境、任务和过程意识,善于发现和解决学生在学习中遇到的问题,激发学生的学习兴趣和思维活力,建立有效的学习支架,以提升学生的核心素养。

在五年级上册“习作五 介绍一种事物”中,习作要求学生细致观察要写的事物,用恰当的说明方法介绍事物的不同方面,写清楚事物的主要特点。从这个要求当中,我们知道学习的难点,是要把事物的主要特点写清楚,能从不同的方面来介绍事物。而要突破这一个难点,就要引导学生对事物进行细致的观察。

以观察红毛丹为例,在以往传统的作文教学当中,对于事物的观察往往采用课前观察、课中回忆的方式。由于学生没有第一手的观察资料,这就导致了他们观察得不细致。而任务群视角下的习作,我们要给学生营造真实的情境。于是笔者把红毛丹拿到了现场,给每个孩子发一个红毛丹,让他们进行现场观察。为了让他们把红毛丹观察得更加细致、全面,介绍得更加清楚明白,笔者又教给了学生两个学习支架。

1.学习支架一—五感观察法

五感观察法是一种非常有效的观察方法,它可以帮助我们更加深入地观察周围的事物。通过五感观察法,我们可以用五种感官来观察事物,包括视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉。

当每个学生手上拿到红毛丹后,发动自己的五感,先用眼睛看一看红毛丹的外形;用手摸一摸它的质感;用鼻子闻闻它的气味;最后用手剥开红毛丹尝一尝它的味道。用五感观察之后,再和同桌交流自己的观察所得。因为有了第一手的鲜活的观察资料,同学们的观察变得非常的细腻。同桌之间互相交流,在同桌的提醒之下,还可以进行二次观察,对红毛丹的特点就把握得更加精准了。

2.学习支架二—多角度观察法

为了对事物的了解更加的全面,我们还可以采用多角度观察法对事物进行多方面地观察。多角度观察法是指从不同的视角或角度对观察对象进行观察的方法。这种方法可以帮助我们更好地了解事物的本质。

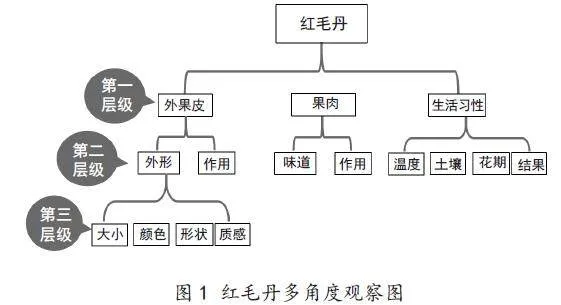

如对红毛丹进行五感观察后,我们发现学生的观察还不够全面。于是我们采用多角度观察法,让学生分小组去找红毛丹的观察角度,看哪个小组的观察角度找得最多。最后通过讨论交流补充,学生明白了观察红毛丹可以先从大的角度观察它的外果皮、果肉、生活习性等。然后又可以把大的角度分成许多小的观察角度,进行分层级观察,如外果皮,我们就可以外形和作用进行观察,外形又可以分成大小、颜色、形状、质感等这些小角度。生活习性现场没法观察,我们可以通过课前查阅资料,现场再通过温度、土壤、花期、结果的时间等角度对资料进行筛查。见下图1。

eb39d54f374c2d7a2db00aab354d664939d8e61498eac7f4e64ef31b7e36e42a建构主义认为,儿童的“学”是不断建构自身知识的过程, 而教师的“教”则是一个必要的脚手架。教师应根据学生的“最近发展区”,通过支架作用,不停地将学生从一个水平引导到另一个更高的水平。这一环节通过设置情境任务,让学生真实地观察红毛丹,教给学生五感观察法、多角度观察法,为学生搭好支架,不仅使学生对红毛丹的了解更加细致、更加全面,而且也提升了学生的核心素养。

三、制定评价标准,“教—学—评”一体化

“课程标准”明确指出,语文课程的评价应该包括过程性评价和终结性评价。在评价“表达与交流”时,“要在与学生实际生活经验密切关联的交际语境中,考查学生语言文字运用能力,思考问题的立场、观点和态度,以及思维发展水平。”任务群视角下的习作教学评价与传统习作教学的评价最重要的不同是,评价标准的制定不但要与教学目标一致,还要基于真实的情境任务,因为这些情境任务是在解决真实问题的情况下设计的,因此评价必然要关注情境任务。

在五年级上册“习作五 介绍一种事物”中,笔者的教学目标是引导学生细致观察要写的事物,用恰当的说明方法介绍事物的不同方面,写清楚事物的主要特点。为了实现这个目标,笔者设定了给没有来过海南的朱老师介绍红毛丹的真实情境。“谁能够把红毛丹向朱老师介绍得清楚明白呢?”于是笔者根据教学目标设计了下面的评价标准(见表2),台上的同学向朱老师介绍红毛丹,台下的其他同学对照着这个评价标准来给这个同学打星。这个习作单元学的是说明方法,这节课教的是多角度观察法,同学们评的也是说明方法的运用和多角度观察。看看这个同学在介绍的时候,有没有从探讨得出的观察角度来介绍红毛丹,有没有用上说明方法把红牡丹的各个方面介绍清楚,说明方法的运用是否合理。如果符合这些标准,就在下面的表格中相应的格子里面打星。同学们评价完台上向朱老师介绍红毛丹的这位同学之后,运用这个标准,同桌交换评价对方的习作,看看同桌的习作是否达到了这些标准,有没有把红牡丹介绍得非常全面,有没有用说明方法把红毛丹的特点介绍清楚明白。最后自己再对照着这个标准修改自己的习作。

学生根据对照教学目标和情境任务制定出来的评价标准,评价同学和自己的习作,通过互评、自评,逐渐内化评价的标准,明晰自己的弱点和长处,改善自己的习作,真正做到“教—学—评”一致。

综上所述,创设任务情境、搭建学习支架和制定评价标准,实现“教—学—评”一体化是任务群视角下的小学高段习作教学的基本策略。通过这三个策略的有效实施,有助于培养学生的综合素质和写作能力,为他们的未来发展奠定坚实的基础。

【参考文献】

[1]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]魏小娜.真实写作教学研究[M].北京:人民出版社,2017.

[3]荣维东,杨鸿霄.“任务群写作”怎么教[J].语文建设,2022(16).

(基金项目:本文系海南省教育科学规划专项课题“学习任务群视角下小学高学段语文作文教学的设计与实施研究”的阶段性研究成果,课题编号QJH202210010)