《老人与海》跨媒介、跨文化、跨时代比较式阅读实践研究

【摘要】以《老人与海》为重点研究对象,在将其与《回村三天,二舅治好了我的精神内耗》《观沧海》《海上扁舟》的比较中,力图从跨媒介、跨文化、跨时代的角度提升学生的综合阅读能力。

【关键词】《老人与海》;跨媒介;跨文化;跨时代

“他者”是文化比较范畴中的理念。借由“他者”的异样目光,反求诸己,可以获得在原生文化场域内不太容易得到的文化认知。不同文化场域内“他者”与“自我”的跨文化比较,既是《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称《课标》)的内在要求,也是引导学生从文学研究上升到文化研究的必由之路。

一、《老人与海》比较式阅读的理念构想

1.跨媒介比较阅读

《老人与海》与《回村三天,二舅治好了我的精神内耗》短视频的比较。这是经典文本与流行文本的跨媒介比较。既有桑迪亚哥和二舅的形象比较,又是不同媒介的语言比较。符合《课程》跨媒介任务群要求:“引导学生学习跨媒介的信息获取、呈现与表达,观察、思考不同媒介语言文字运用的现象。”

2.跨文化比较阅读

《老人与海》与《观沧海》的比较是中西方海洋文学的跨文化比较。不仅要引导学生分析中西方海洋文学的不同表现,更要在实践中落实《课标》的跨文化任务群要求:“引导学生思考丰富多样的人类文化,汲取人类思想精华,培养开放的文化心态,发展批判性思维,增强文化理解力。”

3.跨时代比较阅读

《老人与海》与《海上扁舟》的比较。这个维度是梳理海洋文学在不同时代的发展概貌的跨文化比较。这一部分引导学生思考:不同时代的作家对海洋文学有哪些不同思考?这实践了《新课标》跨文化任务群的要求:“研讨不同时期、不同国家与民族的文学、文化经典作品,增进对人类文明史上多样文化并进的事实及全球化背景下文化多样性的理解。”

二、《老人与海》比较式阅读的目标分析

1.语言建构与运用

“语文”的“语”,首先指语言。《老人与海》的语言冷峻简练,《二舅》的语言诙谐细腻。笔者力图从“媒介”的角度引导学生分析这两种风格的表现与成因。

2.思维发展与提升

形象思维是思维的基础。它体现在人物形象的比较中。桑迪亚哥与二舅、《海上扁舟》里的船长,这些形象同中有异,异中有同,两相比较,互为阐发。创造思维是思维的发展。笔者引导学生比较海明威、衣戈猜想、克莱恩的创作动机和技法,提升学生深刻性、批判性等思维品质。

3.审美鉴赏与创造

桑迪亚哥、二舅、船长都是面对极致绝境但不放弃的英雄。引导学生形成健康蓬勃的审美意识。

4.文化传承与理解

理解借鉴不同民族和地区的文化,更重要的是,继承弘扬中华优秀传统文化,更加接近中华文化的精神内核。

三、《老人与海》比较式阅读的有效设计

经统计,学生投票得票数前三名的歌曲:陈奕迅《孤勇者》20票;毛不易《无名的人》13票;汪峰《怒放的生命》11票。其实无论学生选了哪首音乐,都说明他们已经了解了老人的形象:无名的人,在孤绝之中,勇敢地怒放生命。教师引导学生得出结论:这样的人被称为“硬汉”。设计教学过程如下:

1.创设情境,探究“硬汉”含义(课前播放歌曲《孤勇者》)

师:我们给海明威式的“硬汉”下个定义吧。

请1~2组学生代表概括,教师引导、梳理并展示课件。

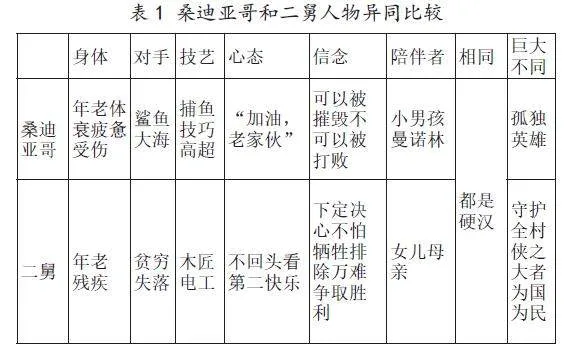

师:一提到“勇气”和“老人”这两个关键词,我想起了去年大火的视频《回村三天,二舅治好了我的精神内耗》。请大家小组合作,讨论桑迪亚哥和二舅,有哪些相同点和不同点?请完成表格(见表1)。

请2~3组学生代表填空比较,教师引导、梳理并展示课件。

师:周末预习时,有好多同学跟我分享交流了他们的思考。

学生分享阅读心得,教师概括总结并展示课件。

师:老人和二舅面对命运的戏弄,都活成了一个硬汉。但两者有巨大不同,在海上航行的老人是孤独的英雄,而二舅守护全村,更像一位为国为民的大侠。

2.分析意象,体会“冰山理论”

师:海明威把文学创作比作漂浮在大洋上的冰山,他说:“冰山在海面移动很庄严宏伟,这是因为它只有八分之一露在水面上。”这就是“冰山理论”。它是指丰厚的象征、充沛的情感和深刻的思想。限于时间,我们这节课重点理解“丰厚的象征”。请大家小组合作,讨论鲨鱼、狮子这两个意象的象征意义。

请3~4组学生代表分析,教师引导、梳理并展示PPT:鲨鱼象征着人生中的破坏性力量;狮子象征着生命中的雄心与意志。

师:“鲨鱼”真的只象征了破坏性力量吗?我们来看小说的结尾。请一位同学朗读。

生:那天下午,饭店来了一群旅游者,有个女人看见在空酒瓶和死梭子鱼之间,有一条又粗又长的白色脊骨,有条巨大的尾巴,当大浪来袭时,尾巴随潮水摇摆。

“那是什么?”她问侍者。它如今仅仅是垃圾,只等潮水来把它带走了。

“鲨鱼”侍者说,侍者没打算解释这事情的经过。

在大路另一头老人的窝棚里,他又睡着了。他依旧脸朝下躺着,孩子坐在他身边,守着他。老人正梦见狮子。

师:那是“鲨鱼骨架”吗?它又有什么样的象征意义呢?

请1~2组学生代表分享,教师引导、梳理并展示PPT。这个被很多读者遗漏、误解的“鲨鱼骨架”,使小说更具悲壮意味。人生的挑战,不光有“大海”“鲨鱼”,还有“费尽千辛万苦带回的大马林鱼骨架被人误以为是鲨鱼”。

师:如果《老人与海》在这里结尾,这篇小说就和克莱恩的《海山扁舟》非常相似。桑迪亚哥与船长有哪些相似点呢?

请1~2组学生代表概括,教师引导、梳理并展示PPT。

师:桑迪亚哥辛辛苦苦带回来的大马林鱼骨架被当成了鲨鱼骨架,北京大学乐黛云教授将之解释为“对人类自我证明的嘲讽”。这与船长费尽一切力气,仍要接受命运无常的安排一样,两者都具有解构时代的气质。但《老人与海》并不是以“鲨鱼”这个意象结尾的,请大家齐声朗读真正的结尾。

生:在大路另一头老人的窝棚里,他又睡着了。他依旧脸朝下躺着,孩子坐在他身边,守着他。老人正梦见狮子。

师:克莱恩面对的是一战后“人类的黄昏”;海明威面对的是二战后“迷惘的一代”。同是面对“意义消解”的集体追问,海明威这只“老狮子”吼出了最具勇气的雄音。

3.中西比较,理解“海洋文学”

师:因为鲨鱼“抢走了老人的鱼”,所以我也认为鲨鱼是生活中具有破坏性的“敌人”。“鲨鱼”真的只象征人生中的破坏性力量吗?我在美国学习期间,发现西方人对鲨鱼的理解与我不同。美国同学在小说中找到了“美丽”“漂亮”“无所畏惧”这些词,认为鲨鱼是命运中挑战自己的“对手”。对鲨鱼的不同理解,折射出了中西方对海洋文学的不同理解。

而我们在《观沧海》《精卫填海》等中国海洋文学作品中,发现了不同的东西:中国文学中的“海洋”是黄色土地文明的“现实写照”,先贤把大海当作“日月宇宙”“人生咏志”的载体,因为大海是“天”的象征。同时,中国文学中的“海洋”还是审美的对象,是在陆地生活的先贤们的“域外想象”。

在西方海洋文学中,大海与人之间是征服与被征服的关系;在中国海洋文学中,大海与人是天人合一的,是互为审美的关系。中西海洋文学的这些不同,折射的是中西方文化最根本的底色差别。

4.过程评价,传承“硬汉”精神

累加各小组在每个环节的得分,评出前三名小组,让他们挑选自己的奖品。

师:在往后人生中,谁都不能保证自己的生活和学习一帆风顺,但希望大家和我一起,无论面对何种困难,我们一起做个“决不低头、决不后退”的硬汉。请你和我一起,一起高唱这首《孤勇者》,向黑暗中的呜咽与怒吼致敬。

师生起立,高声齐唱《孤勇者》。

5.布置作业,巩固比较成果

请在以下两个作业项目中任选一个。

(1)《老人与海》是经典文学文本,《二舅》是网络爆款视频。请你结合具体文本,分析二者的语言风格有何不同,以及为何不同?

(2)斯蒂芬·克莱恩的《海上扁舟》属于前一战文学,《老人与海》是属于二战后文学,前者早于后者50年,海明威作为后来人借鉴、发展了前人关于海洋文学的哪些思考呢?

四、《老人与海》比较式阅读的探索反思

新课程改革力推的“单元式阅读”的本质是“跨文本阅读”,即打破文章的界限,寻求文本间的对话可能。在这个意义上,这堂课完成了“跨文本”的任务。“跨文本阅读”须思考三个问题:为什么“跨”、怎么“跨”和“跨”后如何。

为什么“跨”,这是相关性问题,不能为“跨”而“跨”,文本之间要有内在相关性。《老人与海》和《二舅》都是英雄史诗,气质相关;《老人与海》与《观沧海》都是海洋文学,内容相关;《老人与海》与《海上扁舟》都写于世界大战之后,背景与思潮相关。

怎么“跨”,这是可行性问题,不能不顾学生实际硬“跨”。本堂课更新了我对学生学习能力的认识:学生如果认可、喜欢这个课题,就会投入时间与精力,就会回馈教师以惊喜和启发。

“跨”后如何,这是阐发性问题,比较阅读不是目的而是手段。比较阅读之后,学生能参与到多个文本的对话中,寻找到新的意义阐发点才是最终目的。

【参考文献】

[1]乐黛云.比较文学与比较文化十讲[M].上海:复旦大学出版社,2004.

[2]仁敬.海明威学术史研究[M].南京:译林出版社,2011.

[3]曹晓安.中西经典海洋文学主题浅析[J].嘉应学院学报,2013(07).

[4]谢梅,陈华.中西海洋神话的趋同性比较[J].中华文化论坛, 2017(3).