基于科学思维的初中生物教学评一体化实践

【摘要】随着科学教育的不断深入发展,科学思维的培养在初中生物教学中越来越受到重视。科学思维不仅有效促进学生理解科学知识,更有助于学生探究能力和解决问题能力的培养。本文以“细胞分裂产生新细胞”为例,通过明确教学目标—创设具体情境—设置情境任务等环节,探讨如何在初中生物教学中实现基于科学思维的教学评一体化实践。

【关键词】初中生物;教学评一体化;科学思维

在教学过程中教师要依据课标要求,确立明确的学习目标,引入或创设生动具体的情境,并设置学习任务和评价任务,引导学生对情境素材进行分析、推测,促进学生在情境任务中解决问题,发展科学思维。笔者以“细胞分裂产生新细胞”为例,就如何开展基于科学思维发展的生物学教学评一体化教学实践展开论述。

一、课程标准对科学思维和教学评一体化的要求

《义务教育生物学课程标准(2022年版)》对科学思维有以下阐述:“科学思维”是指在认识事物、解决实际问题的过程中,尊重事实证据,崇尚严谨求实,基于证据和逻辑,运用比较、分类、归纳、演绎、分析、综合、建模等方法,进行独立思考和判断,多角度、辩证地分析问题,对既有观点和结论进行批判审视、质疑包容,乃至提出创造性见解的能力与品格。从定义中可以看出,培养学生的科学思维,首先要将学生置于某种事物对象或问题情境中,再指导学生通过各种思维方法去解决问题,帮助学生理解生命现象、原理和规律。

二、基于科学思维的教学目标设定

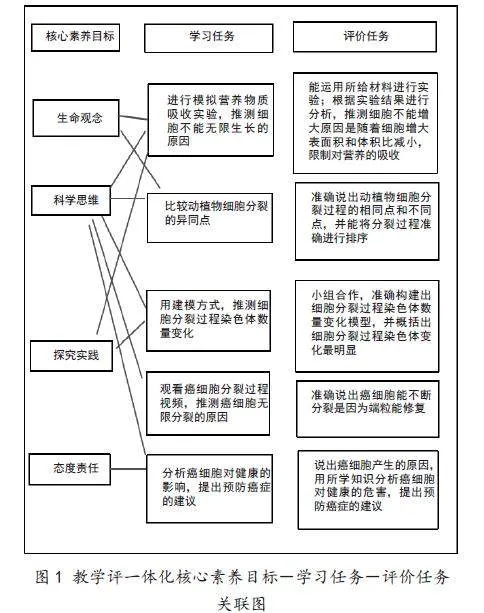

细胞分裂是生物学中的基本概念,是生物体生长、发育和繁殖的基础。通过模拟实验和模型建构,运用科学思维和探究实践,培养学生结构与功能相适应的生命观念,形成正确的态度和责任。在教学评一体化教学模式中,目标既是教学设计的起点,也是学生学习的终点。在本节内容的教学实施过程中,教师可以依据课标要求,结合教材内容确立如下教学目标,其中凸显科学思维目标。

其一,通过模拟实验,运用数学思维分析细胞不能无限增大的原因。

其二,比较动植物细胞分裂的过程,说出细胞分裂的实质是遗传物质的复制和均分。认同细胞分裂是生物体生长、发育、繁殖和遗传的基础。

其三,通过不同颜色的电线棒模拟染色体,构建细胞分裂过程染色体变化模型。

其四,观看癌细胞分裂过程和癌变原因的视频,推测癌细胞无限分裂的原因,分析癌细胞对健康的影响并提出预防癌症的建议。

三、教学过程设计

本节内容隶属于“生物体的结构层次”内容模块,通过本节内容的学习,需要帮助学生建构的次位概念是“细胞能通过分裂和分化形成不同的组织”,再结合本单元其他章节的学习,最终帮助学生形成“生物体具有一定的结构层次,能够完成一定的生命活动”这一大概念。教学评一体化教学实施,应从确立核心素养目标开始,围绕核心素养目标设置学习任务和评价任务(见下页图1),让学生亲历学习和体验过程,教师再通过适当的评价任务,促进学生学习实践和经验转化,并利用知识和技能去解决问题,促进教学目标的达成。

1.真实情境,引出任务

由癌细胞增殖引起的癌症在生活中已较普遍存和受到关注,选择“明星梅艳芳患宫颈癌死亡”的真实案例情境,与课程内容密切相关,能激发学生的学习兴趣和产生问题意识。结合情境设置“宫颈癌的元凶是什么?”“宫颈癌细胞的分裂过程是怎样的?”“癌细胞为什么可以无限分裂?”“癌细胞大量增殖为什么会导致人死亡?”“如何预防癌症?”等一系列前后联系、层层递进的问题串,引发学生思考,促进学生科学思维的螺旋式发展。

2.任务驱动,发展科学思维

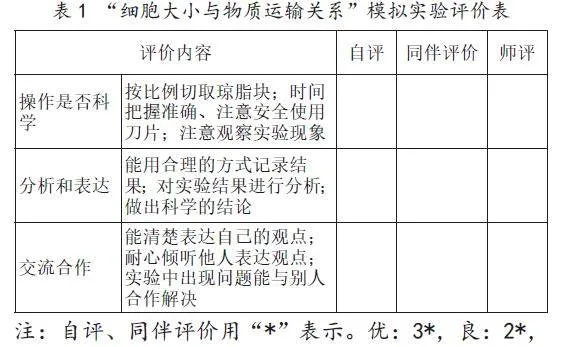

(1)任务1:通过模拟实验,推测细胞为什么不能无限生长。基于已有知识和生活经验,学生不难理解“细胞应生长到一定程度才具有分裂能力,细胞的生长过程需要从外界获取营养。”但“细胞可以无限生长吗?”这个问题是学生的思维瓶颈,具有一定的挑战性,教师需给学生提供分析和推理的“事实或证据”,可安排学生分组进行“细胞大小与物质运输关系”的模拟实验。教师讲解实验原理、材料、方法和步骤,强调实验的注意事项,组织学生每四人一组完成模拟实验,最后让学生借助数学测量和计算的方法进行合理推测,解释细胞不能无限生长的原因。

(2)任务2:比较动植物细胞分裂过程。细胞的分裂过程是微观且复杂的,如果学生机械记忆细胞分裂过程的概念描述,难以直接理解细胞分裂的过程及其意义所在。可让学生观看植物和动物细胞分裂过程视频,对细胞分裂建立形象思维,再让学生回忆和比较动植物细胞分裂过程,对两种类型细胞分裂过程图片进行排序,找出比植物细胞分裂过程的共性和差异,进一步形成抽象思维。

(3)任务3:构建细胞分裂过程模型,推测分裂过程染色体的变化。教师可提供2对不同颜色的电线棒(代表2对染色体),组织学生合作、探究和推测细胞分裂过程染色体数量变化的可能性,并请学生代表上台展示其小组推测过程。学生推测存在三种可能性,第一种为细胞分裂时成对染色体分离,子细胞染色体数量只剩成对中的一半。另一种为分裂过程两对染色体从正中间断裂,子细胞染色体数目不变,长度减短一半。最后一种为两对染色体分开,一对到一个子细胞,另一对到另一个子细胞。当学生做出这些与实际不符合的推测后,教师引导学生从数学角度重新分析,如何保证子细胞染色体数量和形态相同且保持与分裂前一样,进而帮助学生得出“细胞分裂过程染色体先复制再均分”的结论。

(4)任务4:推测癌细胞不断分裂的原因。“细胞为什么会分裂?细胞为什么分裂到一定程度就会停止分裂?”这些问题教材中没有答案。教师可播放“生命奥秘和细胞分裂极限”的视频进行知识拓展。同时引导学生从视频中获取细胞不能无限分裂的原因与“端粒”有关的信息,进而做出科学推测:癌细胞能不断分裂与端粒能不断被修复有关。

(5)任务5:分析癌细胞的危害,提出预防癌症建议。教师可提供关于“癌细胞的喜好和厌恶”的相关信息,引发学生联系生活实际,反思自身不良的生活方式,再通过微视频呈现癌细胞的特征及癌变的原因,引导学生利用所学的知识分析癌细胞对身体健康的危害,进而关注自身和家人的健康,关注生态环境保护等社会问题。

通过以上五个任务,学生可以全面深入地理解细胞分裂过程,区分动植物细胞分裂过程,并能够自主构建模型,探讨科学问题,发展科学思维能力。

3.有效评价,促进科学思维外显化

教学评价是依据教学目标对教学过程及结果进行价值判断并为教学决策服务的活动。评价方式直接影响学生思维的方向和深度,评价过程也能促进学生思维的外显化。

(1)重视过程性评价:过程评价的内容应以素养为核心,不仅包括学生的认知表现,还包括学生的非认知表现。过程性评价不仅关注学生的学习结果,更关注学习过程表现,体现评价的诊断功能。对学生进行过程性评价,能了解影响学生学习的动机,以形成有效的干预和反馈,推动学生对学习进行反思和改进,同时也有助于教师及时诊断学生的学习需求,并选择和调整教学策略,以便更好地发展学生的素养。

(2)评价主体多元化:将评价的主动权交还给学生,培养学生的自主评价意识和发展学生的能力,有助于学生客观认识自己的学习状态,增强自主管理意识,促进学生进行自我反思。在学生评价时教师应创设轻松、包容的评价环境,引导学生进行相互提问、表达观点和对他人进行评价。在进行模拟实验时,可提供评价量表(如表1)用于学生进行自评和小组互评。教师收集学生实验报告单,进一步了解学生的科学实验能力。

基于科学思维的初中生物教学评一体化实践在促进学生知识掌握和科学思维能力提升方面具有显著优势,为初中生物教学改革提供了新的思路和方法。

【参考文献】

[1]中华人民共和国教育部.义务教育生物学课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]王健.深度学习:走向核心素养(学科教学指南·初中生物)[M].北京:教育科学出版社,2019.

(基金项目:本文系海南省教育科学规划重点课题“指向深度学习的教学评一体化研究”的课题成果,课题编号为QJZ20221005)