跨学科视角下高中历史渗透劳动教育路径探析

【摘要】劳动教育是学生成长的必要途径,是学校推行素质教育的主要内容,也是培养和实践社会主义核心价值观的有效方式。劳动既是树德、增智、强体、育美的重要手段,更有着促进学生劳动素养形成的独特价值。中学历史课程承载着历史学的教育功能,理应与其他学科一起肩负融合渗透劳动教育的使命,形成协同育人格局,把劳动的种子深植学生心中,使他们树立正确的劳动观念和劳动态度,热爱劳动和劳动人民,养成良好的劳动习惯。

【关键词】跨学科;高中历史;劳动教育;路径

早在2020年3月,中共中央、国务院印发《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》,指出各学段都要设立劳动教育必修课程,有目的、有计划地组织学生参与到日常生活、生产和服务性劳动中去,同时,将劳动教育有机渗透到各学科专业中。同年7月,教育部出台《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》指出:在学科专业中有机渗透劳动教育。这两个文件都要求各学科要结合自身专业特点,发挥各学科教学优势,将劳动教育渗透其中,对学生的劳动素质进行全方位的提高,使其能够树立起正确的劳动观念,拥有必备的劳动能力,培养积极的劳动精神,养成良好的劳动习惯与品质。

历史作为一门具有强烈价值导向的基础性人文学科,与众多学科有着千丝万缕的联系,蕴含着丰富的劳动教育资源,开展劳动教育渗透有着天然的优势。如何就地取材、“借题发挥”,让劳动教育在高中历史教学中润物细无声,潜移默化地影响学生值得思考探究。

一、正视教育中的劳动缺失问题

高中学段是学生步入高等教育的预备过渡阶段,也是学生踏入社会的重要准备时期,是高中生面临的人生十字路口。处于这样一个身心发展巨变转型阶段,是否接受良好的劳动教育将影响其终身发展。然而,因高考“指挥棒”的作用,实际上劳动教育在学校被弱化、在家庭被软化、在社会被淡化。一方面,部分高中生受“躺平”“佛系”“摆烂”等不良生活态度的影响,不尊重劳动人民、不珍惜劳动成果、不愿劳动、不会劳动;另一方面,部分高中片面盲目追求升学率,“唯分数”思想根深蒂固,以致学校劳动教育流于形式、形同虚设,进而导致高中生劳动意识不强、劳动机会减少、劳动时间缩短等问题。

历史课程最基本和最重要的教育理念,是全面贯彻党的教育方针,切实落实立德树人的根本任务,坚持育人为本、德育为先,使历史教育成为形成和发展社会主义核心价值观的重要途径。劳动教育是立德树人根本任务的重要内容之一,是一项系统工程,需要多方联动、多措并举,才能达到树德、增智、强体、育美的效果。但是,笔者通过问卷调查和随机访谈发现,相当一部分师生对学科课程渗透劳动教育存在理解表层化、机械化、孤立化等认知误区,教师不愿渗透的消极情绪普遍存在,再加上不会渗透、不能渗透以及渗透到何种程度等能力的欠缺,最后导致劳动教育在课堂教学中漫无目的、自由发挥,所谓的“立德树人”“五育并举”也大多停留在政策和学术主张层面。因此,历史教师要与广大教育工作者一道正视问题,肩负重任,积极回应时代教育的新呼唤、新要求,坚持问题导向、目标导向、结果导向,系统研究谋划和解决高中阶段存在的劳动教育缺失这一无可争议、不容缺失的问题,努力找到学科教学与劳动教育融合渗透的契合点,培养具有正确的劳动观念和劳动态度的学生,助推劳动教育在课堂教学中落地生根、开花结果。

二、深挖教材中的劳动教育资源

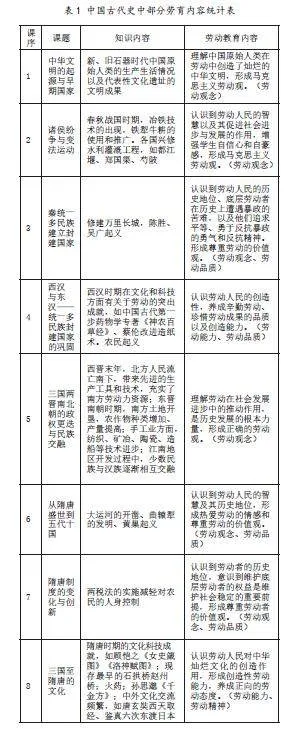

教材作为重要的课程资源,从中充分挖掘与劳动教育相关的素材开展课堂教学就显得尤为重要和方便快捷了。仅以统编版高中历史教材《中外历史纲要(上)》“中国古代史”内容为例,其中就蕴含了大量以劳动观念、劳动能力、劳动精神、劳动品质等为基本维度的育人内容(如表1)。

由此不难看出,劳动创造人本身、劳动创造历史、劳动创造世界。教学中,教师应先具有对学生进行劳动教育的意识,再认真研读课标、教材,将零散在各单元、各课中的劳动教育素材加以搜集、筛选、串联起来,形成一个完整的知识链条,让学生更直观地感受到劳动的魅力和价值。

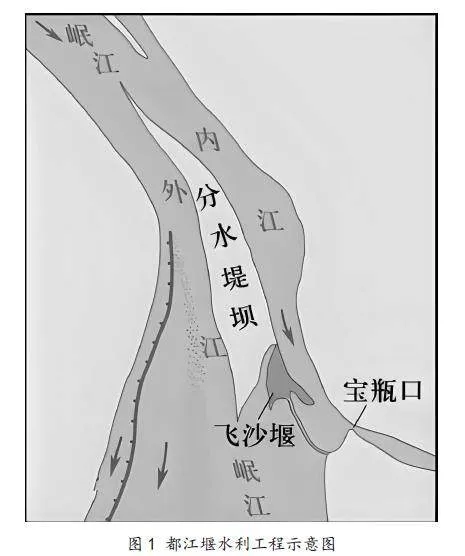

例如在教学纲要上册第2课“诸侯纷争与变法运动”时,对于“都江堰”这一千年水利奇迹的讲解,需要适当补充其历史地理背景并引导学生理解工程的基本原理。我国自古以来便因多山川河流而备受水文影响,气候引发的旱涝灾害经常对农业发展造成巨大威胁。都江堰位于岷江流域,治理岷江水患成为当时秦国亟待解决的问题。四川盆地地势复杂,山体陡峭,崎岖的高山后是江河冲刷而成的平原。然而,平原在洪水时又会变成汪洋大海,严重制约了社会经济发展。特别是气候的原因,洪涝常发生在水稻生长的夏秋季节,而这时候也正是粮食成熟的季节。

李冰,这位智者的出现改变了这一切。他总结了前人治水的经验,组织岷江两岸人民,修建都江堰。他运用火烧水浇的方式,攻克了玉垒山,并充分利用当地西北高、东南低的地理条件,开辟了宝瓶口进水口,根据江河出山口处特殊的地形、水脉、水势,乘势利导,引导水流。后来,又通过鱼嘴分水堤,使水流平衡并分沙,再通过飞沙堰溢洪道,保证内江的稳定。这三部分的协同作用,让岷江有了新的流向,成都平原也摆脱了旱涝之苦(如图1所示)。

如今,都江堰水利工程依然是世界上年代久远、唯一留存的以无坝引水为特征的宏大水利工程。经过多次改进和更新,它仍然在为成都平原提供水源,经久不衰,仍然在促进农业和经济的发展,发挥着愈来愈大的效益。随着都江堰使用钢筋混凝土取代竹笼结构,工程的稳定性得到进一步加强,但古老的工程原理仍在延续。都江堰只是古代劳动人民智慧结晶的一个缩影和代表,学生透过它窥一斑而知全豹,可以更加深刻地认识到劳动人民非凡的创造力,理解劳动在人类历史发展进程中的重要意义。

三、拓展教学中的劳动教育方式

1.课程育人浸于心

历史的不可逆性决定其无法试验、再现,我们也无法回到真情实景的现场去见证、体验历史。加强与其他学科的跨学科合作是拓展劳动教育方式必要且重要的途径。历史教师可以与语文、数学、政治、地理、生物、艺术等课程的教师密切合作,共同设计融合劳动教育的跨学科项目。

例如在教学纲要上册第14课“明至清中叶的经济与文化”时,可以布置学生分组查阅数据资料制作历史人物贡献档案:李时珍以毕生精力,亲历实践,广收博采,实地考察,对本草学进行了全面的整理总结,历时27年编成《本草纲目》。该书共52卷,约200万字,收药1892种(新增374种),附图1100多幅,附方11000余方。教师可以据此带领学生挖掘人物故事背后的深层意义,引导学生感悟古代科学家的勤勉钻研精神和“知行合一”“实践出真知”等哲理,进而对照历史人物在历史长河中的地位和贡献,思考自我社会定位和责任担当,使劳动教育内化于心、外化于行,增强自己的历史使命感和社会责任感。

2.活动育人植于行

劳动教育强调身心参与,注重手脑并用。通过设计富有实践性的历史课程活动,可以很好地培养学生的劳动技能。这些活动包括制作历史文物模型、整理历史资料、模拟历史事件等。在制作模型的过程中,学生需要动手实践,锻炼自己的动手能力和创新思维;在整理资料时,他们需要耐心细致地搜集、筛选和整理信息,培养自己的信息整合素养和组织能力;在模拟历史事件时,他们需要深入研究历史背景、角色设定和情节发展,提升自己的历史素养和表演能力。这些实践活动不仅能够加深学生对历史知识的理解,还能让他们在实践中感受到劳动的趣味性和成就感。

此外,我们还可以组织一系列历史主题的劳动实践活动,让学生亲身参与劳动过程。例如组织学生进行历史剧目的表演活动。在排练和演出过程中,学生需要深入研究历史剧本、塑造角色形象、排练台词和动作等,这些都需要付出大量的劳动和汗水。通过这样的活动,学生不仅能够深入理解历史背景和人物性格,还能在劳动中体验到合作与团队精神的重要性。

3.技术育人铸于魂

现代信息技术以其内容丰富、形式多样、传递快捷、交互性强等特点渗透到历史教学之中,恰好可以拓宽信息来源,延展课堂容量,创设教学情境,再造历史景象,开阔学习视野,从而挖掘更多、更具体、更深刻的知识,使学生能够闻其声、见其形、临其境、感其情。历史教师可以利用信息技术赋能劳动教育,如借助VR(虚拟现实)、AR(增强现实)等技术搭建仿真劳动情景、演示劳动过程,使学生置身其中,亲自实践操作,切实提高劳动技能水平,感受劳动的价值和意义,体会劳动对于人类社会进步的重要作用。

总之,劳动是一切幸福的源泉。对于高中生而言,接受劳动教育是成长的必要途径,不仅能获得劳动技能、养成劳动习惯,更能磨炼意志品质、培养责任担当,进而形成正确的世界观、人生观、价值观。通过历史学科跨学科渗透融合,有意识引导学生去挖掘劳动者的劳动对个人生活、家庭幸福的意义及其所体现出来的劳模精神、工匠精神,使学生能尊重劳动、尊重普通劳动者。让劳动教育在“心”动与“行”动中,根植于学生灵魂深处,努力将学生培养成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

【参考文献】

[1]中华人民共和国教育部.普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020.

[2]程世高.历史学科与技术深度融合的教学策略[J].新教育(上旬),2023(9).

[3]陈龙,郑林.发现劳动者:中学历史课程开展劳动教育的路径[J].历史教学(上半月),2023.

(基金项目:本文系海南省教育科学规划2023年度专项课题“跨学科融合视域下高中劳动教育渗透策略研究”阶段性成果,课题编号QJH202310043)