概念理解的图示:基于模型建构和推理论证的整合设计

摘 要:“图示教学法”以图像、图画为核心来展示科学现象和科学过程,能将科学概念具象化,帮助理解科学概念的内涵和外延。在分析概念理解的困境和发展现状的基础上,采用基于模型建构和推理论证的三种图示教学设计:一是理解为先、因果逻辑的核心概念驱动图示设计;二是比对迁移、以终为始的逆向理论追溯图示设计;三是实践重构、迭代发展的项目学习物化图示设计。明晰了图示教学法的步骤,将其修正和完善,实现了有效应用与迁移。

关键词:概念理解;图示教学;模型建构;推理论证

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2024)6-0035-5

在《义务教育科学课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)的课程理念和教学建议中提到,要遵循“少而精”的原则筛选出科学课程的核心概念,在聚焦学科核心概念的基础上领悟跨学科概念,关注知识间的内在关联,促进知识结构化[1]。概念是人脑在感觉、知觉和表象的基础上对感性材料的思维加工和改造的产物,每个概念都包含反映事物本质的内涵和拓展范围的外延。概念作为思维的基本单元,具有承上启下和一路伴随的作用。促进科学概念的理解,对学生的知识体系架构和领悟核心素养的内涵至关重要。图示是动作的结构和组织,可以将图示作为外显的行动框架和内在的理解体系,与学习环境中的各要素交互作用。“图示教学法”以图像、图画为核心来展示科学现象和科学过程,便于学生逐步、逐层理解概念的名称、例证、属性、属性价值和规则。

1 概念理解存在的困境和发展

科学课程的核心素养内涵分为科学观念、科学思维、探究实践、责任态度四个方面,而有机融合13个学科核心概念和4个跨学科概念是培育核心素养的有效路径之一,所以首先认识到概念理解的难点和面临的困境,才能找到合适的方式改善现状。

1.1 理解的功利与实效

在实际的概念教学中,往往存在“告诉代替思考的教学枯燥”“灌输代替提问的教学低效”“练习代替建构的教学机械”“记忆代替理解的教学呆板”和“经验代替策略的教学随意”五种教学样态[2]。由于概念教学设计与先进的教学理念相割离,缺少“基于真实情境的问题设计”和“大概念视角下的任务驱动”,导致思维搁浅。学生知道大量相关事实和经验,零碎知道概念的一些基本要素,但缺少事物之间的关联和意义建构,这就削弱了概念之间的迁移,减少了对科学概念内涵和外延的持续理解。

1.2 标准的模糊与内隐

概念包含了具体的物体,也包含了抽象的观念。理解作为认知序列中更为复杂和完整的含义,使得当我们希望理解概念的时候,并没有真正理解“理解”的含义,更无法用明确的量规去判断和评价理解的表现。从“追求理解的教学设计”出发,可以通过5个层面来界定理解:(1)理解是一种从专家经验中得出的重要推理,表现为具体有用的概括;(2)理解具有可迁移性,大概念具有超越特定主题的持久价值;(3)理解包含了抽象的、违反直觉的、容易被误解的概念;(4)获得理解的最好方式是揭示式学习及“应用”;(5)理解总结了技能领域的重要策略原则[3]。

1.3 图示的重构与推理

理解源于大量的事实和经验,通过学习者原有的图示来内化或顺应。纳入原有认知框架的过程,就是通过循循善诱的方式,将模型不断重构和发展的过程,并把模型迁移到真实情境中,在面对更多现实问题时运用概念来推理论证。建构模型和推理论证是认知概念、规律和迁移创新必不可少的两个环节[4],所以基于模型建构和推理论证的图示设计有利于概念的深度理解,从而逐步形成科学观念。

2 促进概念理解的图示设计策略

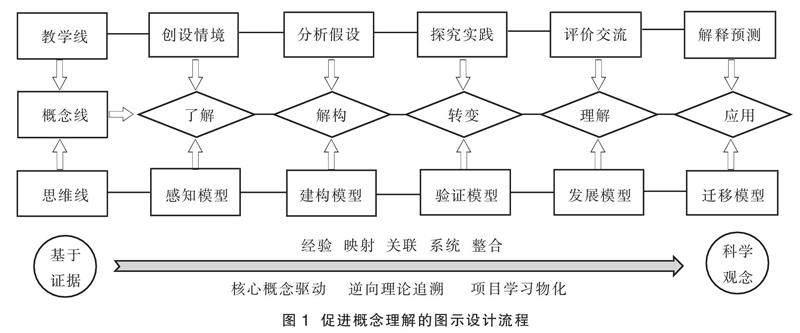

模型和推理的图示设计策略基于事实证据(图1),从教学线和思维线聚焦概念线的“三线合一”,在学生经历探究实践的过程中,领悟科学思维,发展学生的概念层级。采用核心概念驱动、逆向理论追溯和项目学习物化的设计策略能够达到“经验—映射—关联—系统—整合”的发展,从而逐步形成核心概念统整的科学观念。

2.1 核心概念驱动图示设计:理解为先,因果逻辑

新课标注重以核心概念来建构课程的顶层设计,推动学生从习惯事实性知识的识记趋向概念性理解的深度学习,以真实情境中的真实问题驱动,筛选和提取事物变化的相关要素,在事实和证据的基础上自主建构模型进行解释和预测。可以用注重理解为先、因果逻辑的方式来修正和发展图示,并用聚合图示来提炼和升华以核心概念为中心的框架,能持续发展学生的高阶思维能力。具体包含三个方面:(1)通过可迁移的概念和概念性理解发展发现新、旧知识之间的模式和联系的能力;(2)将知识分类储存到头脑的概念性图示中,以便更为有效地处理信息;(3)跨文化、跨时间、跨情境迁移概念和概念性理解的能力[5]。

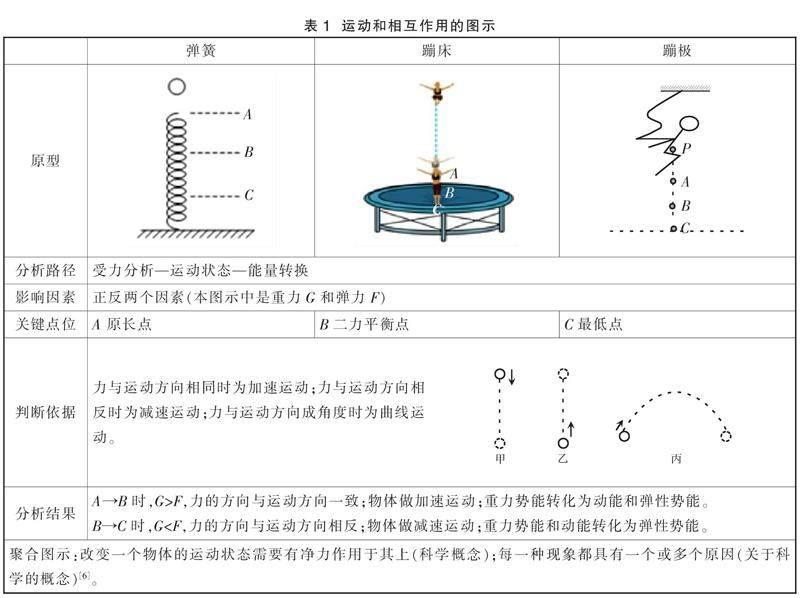

【案例1】 核心概念:运动和相互作用

在对物体受力分析时需充分考虑所有力的综合作用,如果没有净力,物体将不会改变运动状态;当有净力时,物体的速度大小或方向将会改变。这隐含了在力作用下,功与能量之间的关系。发现新、旧知识之间的同质模式,就可以采用图示方式沟通力与运动、功和能量等核心概念之间的关联(表1)。

核心概念架构起科学学科的基本框架,也架构起学生知识概念体系的框架。通过学生的经验事实和认知过程,将知识体系进行横向的关联和纵向的进阶发展,充分发挥核心概念的可迁移性和持续的理解性。通过知识的结构化进行深层理解,培养和发展学生的思维能力。

2.2 逆向理论追溯图示设计:比对迁移,以终为始

逆向设计是“以终为始”的一种设计方式。掌握一个事物、事件或场景的意义,就是要观察它与其他事物的关联:观察它的运作方式、功能、产生的结果、原因以及如何应用[3]。逆向设计主要包含确定预期结果、确定合适的评估证据、设计学习的体验和教学这三个阶段。通过将期望的学习结果和路径可视化,明了在学习过程中的教学目标,学生可以从原有的认知框架中提取和加工有用的信息,根据功能的要求来寻找相关的结构,逐步建构符合要求的模型,并与之前认知框架中的相似模型进行比对,塑造和提炼成具有迁移价值和更持久的聚合图示。

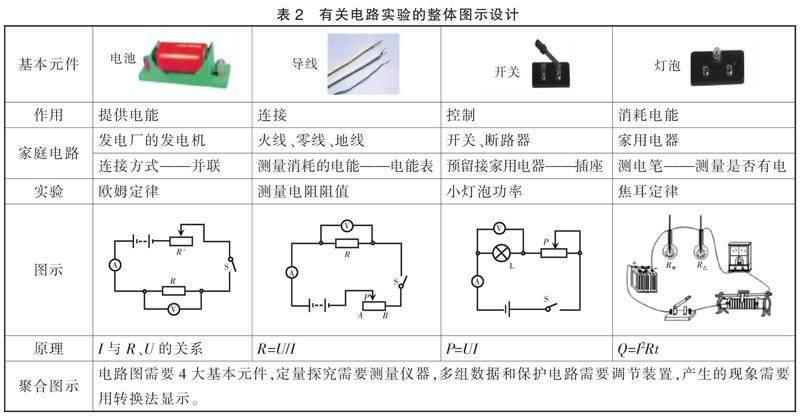

【案例2】 有关电学实验的整体图示设计

基本电路的教学主要包括基本电路元件、连接方式、电路状态和相应规律及应用,电路图是对电路研究过程的图示化建模。在学习家庭电路时,可以根据电路特点演变四大基本元件,根据相应需求来增加元件。在电学基本实验中,也可以根据实验的原理及要求,逐步构造出电路图,并将欧姆定律、测电阻、测功率和焦耳定律给出统一聚合图示(表2)。

物理的力学、热学、电学、光学和磁学都可以采用这种比对迁移、以终为始的思维策略来提取有用信息进行加工,逐步、逐层来整体架构大概念。例如,电与磁的关系;电生磁现象的逆向思维衍生出磁生电;从小磁针发生偏转受力,分析、提炼出在电和磁都有的情况下的生力。力和运动的关系中,力是改变物体运动状态的原因,逆向思维根据物体的运动状态可以判断受力情况——在初中连接力和运动的是净力为零的“牛顿第一定律”和“二力平衡”;高中是净力不为零的自由落体运动和圆周运动。热学中的热机可以用“污染少,转化效率高”的评价标准来分析推理“外燃机—内燃机”的跃迁,接着从一般概念“燃烧的条件:可燃物、助燃剂和温度高于着火点”和跨学科概念“结构与功能”的角度来设计和物化。

2.3 项目学习物化图示设计:实践重构,迭代发展

从“2011年初中科学课标”特点的“探究”发展成“2022年科学课标”核心素养内涵的“探究实践”,要求在突出科学思维和探究方式的基础上,加强知行合一、学思结合,提倡“做中学”“用中学”和“创中学”。立足学科的项目化学习更具有生命力,在项目化学习中融入了“做中学”的科学探究原型,强调在真实问题中运用科学思维和方法进行持续探究,使得现在的项目化学习具有强烈的设计导向和科学探究意味,体现为映射学科和跨学科的核心概念和原理,是有项目成果的实践活动[7]。

基于模型和推理的建构和发展,需要不断通过定性研究和定量测量相融合的方式来验证比对。而“测量”不仅是探究实验中获得数据实证的科学方法,还是与观察紧密关联的实验操作技能,更蕴含在项目化学习的设计、检测和物化评价的全过程中。所以,“测量”不仅是概念教学视角下的一个核心技能,更是能促进学生理解和迁移的大概念。所以,对“测量”的概念辨析可以分别从概念层面、操作技能和大概念的视角出发,这样有利于测量技能的动手实践,组合测量的迁移领悟,以及项目化学习的物化应用(表3)。

新概念的习得与项目化学习方式的融合已经成为当今科学教学的一种方式,选取核心概念作为项目化的精神内核,在项目化的“做中学”中不断体悟,在动脑、动手中深化理解概念的内涵和外延。通过这种内外结合的持续作用,在真实情境中不断探索实践真实问题,让思维的融合不断推动概念层级的跃迁。

3 图示设计促进概念理解的启示

3.1 图示设计的步骤

图示设计的基本思路是在归纳经验的基础上,运用概括抽象的方式形成相关的物理概念、规律和原理,然后对有内在紧密关联的、特征相似的概念进行融合比较,形成核心概念。对不能直接观察或不易测量的物体,通过抓住关键特征来建立模型,通过原型与模型之间的比对进行推理论证。基于模型的推理意味着超越了直接观察到的结果,而将利用模型进行预测得出的结果与观察到的结果相比较,可以证实推理和观察结果之间仍然保持着联系[6]。

3.2 持续修正和完善

认知心理学家皮亚杰的认知发展理论将认知结构水平分为四种,从低到高分别为运动图示、表象图示、直观思维图示和运算思维图示。学生将真实情境和文字描述转化为图像和图画,揭示物理现象和过程,将抽象化的知识具象化。可以采用图像的方式呈现模型,在模型的基础上推理论证;也可以建立概念图、思维导图等图示方法,在原有的知识基础上,不断丰富内涵,修正和完善图示模型,串联起相互之间的关联。

3.3 有效应用与迁移

图示思维教学在教学实践中起到很大作用,锤炼了学生的模型建构、推理论证和创新的科学思维,而且将科学的文字图像化,将科学的图像动画化,是我们进行科学教学过程中的基本思路。理解核心概念和跨学科概念,对不同阶段的学生有相应的认知提升。注重科学概念的理解就是体现概念的通用价值,在概念生成和发展的过程中体验和应用知识,揭示知识体系之间的关联,逐步形成能发展的概念知识体系。

我们要让模型建构和推理论证过程立足于科学思维,要通过聚合图示来促进核心概念的凝聚和发展,要遵循认知规律,依照“事实经验—一般概念—核心概念—跨学科概念—科学观念”的认知发展,让概念理解在不断同化和顺应的过程中完善和渐进。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育科学课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]陈锋.初中科学概念教学范式的创新研究[M].上海:上海教育出版社,2017.

[3]格兰特·威金斯,杰伊·麦克泰格.追求理解的教学设计[M].闫寒冰,宋雪莲,赖平,译.上海:华东师范大学出版社,2018.

[4]蔡铁权,郑瑶.物理观念建构的方式和途径——物理观念教育思考之四[J].物理教学探讨,2019,37(6):10-13,18.

[5]林恩·埃里克森,洛伊斯·兰宁.以概念为本的课程与教学:培养核心素养的绝佳实践[M].鲁效孔,译.上海:华东师范大学出版社,2019.

[6]温·哈伦.科学教育的原则和大概念[M].韦钰,译.北京:科学普及出版社,2011.

[7]夏雪梅.项目化学习的实施:学习素养视角下的中国建构[M].北京:教育科学出版社,2022.

(栏目编辑 邓 磊)

收稿日期:2023-11-19

基金项目:2024年浙江省教研课题“基于科学概念学习进阶的教学设计模型的研究”(G2024192);2023年度浙江省教育科学规划课题“素养导向的初中科学概念理解的创新范式研究”(2023SC209);第三批绍兴市“品质课堂”深化行动研究项目“基于科学概念学习进阶的教学设计模型的研究”(2024XK22)。

作者简介:沈强(1979-),男,特级教师,正高级教师,主要从事科学教学工作。