“新村民”赋能乡村振兴的机理与路径研究

王丹 吴杨

摘 要:农业农村人才是强农兴农、实现乡村振兴的根本所在。“新村民”是在乡村振兴过程中出现的一个新群体,是城市精英向乡村流动的一种新现象,是一支具有新技能和新思想的人才队伍,对实现乡村人才振兴具有重要意义。浙江省青山村通过“新村民”赋能乡村建设,成为浙江省乃至全国乡村振兴的典型。基于浙江省青山村的个案考察,阐释“新村民”何以兴起,探索“新村民”的群体定位,研究“新村民”赋能乡村建设的作用机理与实现路径,从而破解当前乡村人才“引不来”“留不住”的困境,使“新村民”成为助力乡村振兴的强劲力量。

关键词:乡村振兴;新村民;人才回流

基金项目:国家社会科学基金项目“‘数字赋能促进农村共同富裕的机理与路径研究”(22CZZ038)。

[中图分类号] D422.6;F323 [文章编号] 1673-0186(2024)006-0043-013

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2024.006.003

一、 问题提出及文献综述

习近平总书记强调:“乡村振兴是包括产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴的全面振兴”[1],其中人才振兴是关键。《中共中央国务院关于做好二○二三年全面推进乡村振兴重点工作的意见》中提出要加强乡村人才队伍建设,实施乡村振兴人才支持计划,支持培养本土急需紧缺人才,对符合一定条件的返乡回乡下乡就业创业人员允许其在原籍地或就业创业地落户[2]。然而,伴随着城镇化的快速发展,农村人口大量流向城市,农村地区空心化与老龄化的现象愈发突出。此外,由于农村的经济、教育、管理机制等方面的落后,出现了人才难引进,引进的人才难用好的困境[3],乡村地区人才资源匮乏的现象难以得到有效改善。第七次全国人口普查数据显示,我国有3.76亿流动人口,农村外流人口主要集中于两个群体,一是青壮年劳动力,在城市高工资的刺激下进城务工;二是农村学子,外出求学后留在城市或者前往更大城市就业,极少会选择返回农村。因此农村地区不仅流失大量劳动力,而且流失大量的精英人才,乡村人才荒漠化是推动乡村振兴战略过程中亟待解决的问题。而“新村民”现象的兴起对于解决当前的人才困境具有重要意义,“新村民”在乡村振兴中的优势与作用日益凸显,对此,学界已经展开了相应的研究。

当前,学界对于“新村民”的研究主要集中于三个方面:第一,“新村民”的内涵研究。唐丽桂认为“新村民”主要是指拥有城市或者外地户籍,非本村原籍但在乡村创业、工作或生活一定时间的人群,包括生态农人、外来创业者、艺术家、学者、自由职业者、退休人员等,以及从事乡村公益的组织和从业者[4]。赵杰翔、朱健刚基于社会学家格拉斯“士绅化”的概念,认为“新村民”是士绅化了的城市中产阶级群体,是能够发挥传统“乡绅”功能的“新村民”[5]。第二,“新村民”的群体界定研究。冯丹萌、许天成、万君在对“新村民”概念诠释的基础上将“新村民”划分为四大群体类型,包括:生产生活型、务工改善型、创业发展型、休闲体验型[6]。第三,“新村民”的地方实践研究,如袁云志、刘平养对上海岑卜村进行调查研究,探讨了“新村民”的进入对农村社区的影响[7]。薛熙明、罗强以成都明月村为例,基于社区营造理论探讨了新老村民多元共建的乡村振兴路径[8]。

纵观以上研究可以发现,学界对于“新村民”这一破解乡村振兴人才困境的新群体已经有了初步的研究,为本研究的开展提供了坚实的理论基础。但是,目前有关“新村民”赋能乡村振兴的研究依旧存在三方面的不足:一是现有研究的数量和深度依旧不足,无法形成有关“新村民”完整的话语体系;二是对于“新村民”这一群体的定位依旧模糊不清,部分学者将其与“新乡贤”“城归”等群体混为一谈,对“新村民”的定位不准;是对“新村民”如何助力乡村振兴这一关键性问题还缺乏专门的系统研究和理论回应,对其作用机理及路径缺乏深入研究。鉴于此,本文以浙江省青山村的“新村民”作为研究对象,聚焦“新村民”这一新型主体,从“新村民”何以兴起、何以定位、何以赋能、何以展开四重向度出发,探究“新村民”赋能乡村振兴的机理与路径。

二、 “新村民”何以兴起

在中国乡村振兴战略推进的过程中,越来越多怀有新知的年轻人,选择告别城市远赴乡村,在乡村的广阔天地中挥洒汗水,“新村民”作为一种新现象已然兴起。因此,本文借用推拉理论对“新村民”群体的出现进行理论诠释,提出“新村民”兴起的三重动力,以此阐释“新村民”兴起的缘由。

(一)“新村民”兴起的理论诠释

“新村民”从形式上看属于人口流动,是城市精英人才向农村地区的流动,以往对农村人口进城的研究中大多采用“推拉理论”进行理论诠释,“新村民”的兴起作为一种人口流动同样适用于“推拉理论”。“推拉理论”( Push and Pull theory) 是社会科学领域最为广泛运用的探索人口迁移原因的理论。该理论旨在指出迁移行为是迁出地区推力因素和迁入地区拉力因素共同影响的结果。Lee进一步发展了该理论,融入了中介阻碍因素和个体因素,以支持推拉理论的分析框架。据其观点,迁移行为受多重因素影响,包括迁出地区因素、迁入地区因素、中介阻碍因素和个体因素。原住地区和目的地区分别具有推力和拉力因素。当迁出地区体现出推力因素,而迁入地区体现出拉力因素时,人口迁移行为就会发生[9]。

黄少安、孙涛认为20世纪90年代以来的经济体制改革,造成的城市就业压力大、社会保障缺失、城市内部贫富差距拉大等因素形成了推力,同时,农村地区的政府政策支持、农村户籍的经济价值以及其他方面的隐形条件则形成拉力[10]。当前城乡的人口流动在此基础上衍生出新的推拉力,城市的发展问题与生存压力进一步加强,以及城市“快节奏”的生活方式和孤立的情感生活共同形成了新的推力;而农村地区随着乡村振兴战略的实施,其政策、经济及生态环境的拉力进一步增强,特别是当前乡村“慢节奏”生活方式及宜居的生活环境等形成新的拉力。正是城乡之间的这种推力与拉力的双重作用造就了城市人口向农村地区的流动,从而带来了“新村民”现象的兴起。

(二)“新村民”兴起的三重动力

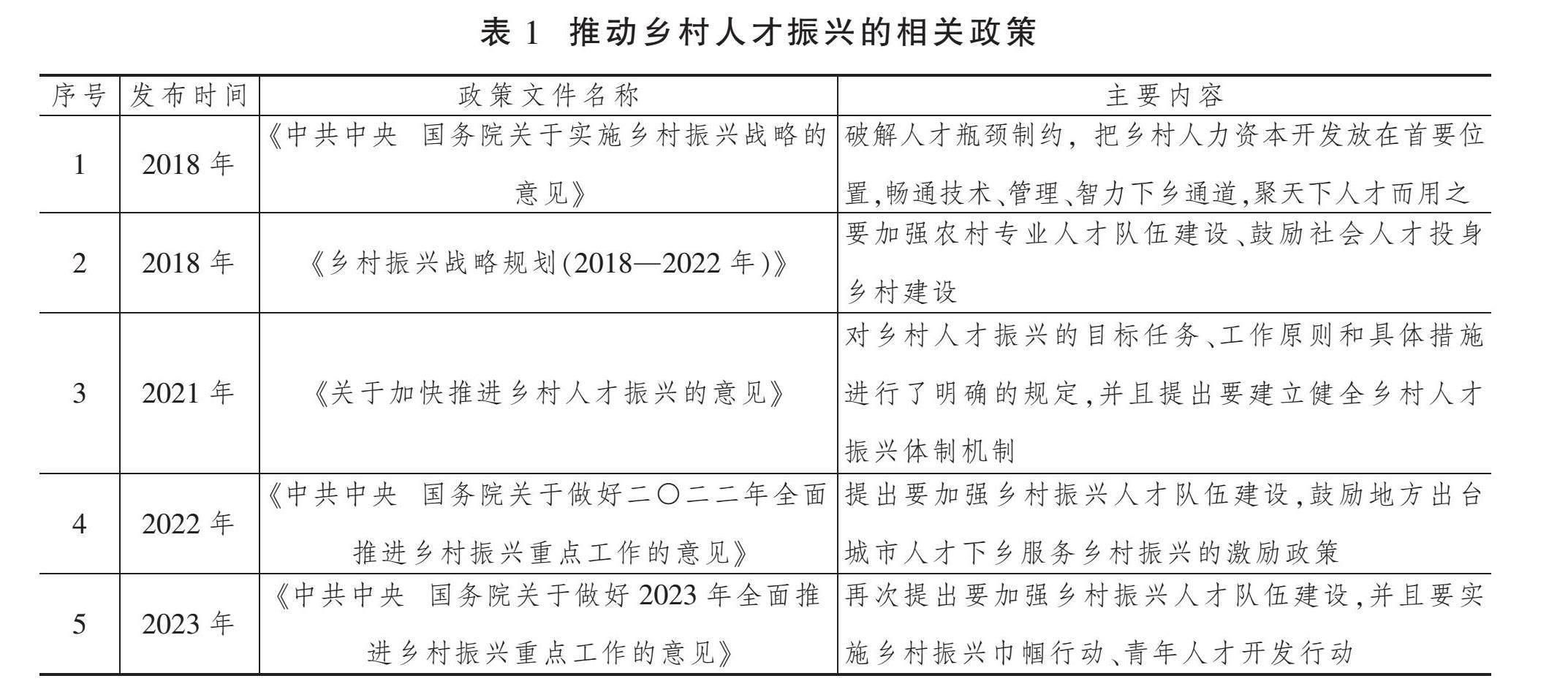

1.政策支持为“新村民”提供引导力

温铁军在2013年提出根治“空心村”的关键在于引导要素回流乡村,其中劳动力是关键[11],如今实现乡村振兴关键也在于提升农村的人力资本,实现人才的回流。因此,在政策层面,近些年来国家和地方出台大量人才支持政策(表1),引导人才向乡村回流。

可见,面对乡村振兴战略的人才需求,政府出台一系列政策引导城市人才下乡,鼓励城市人才参与乡村建设,为“新村民”群体的形成提供了政策引导力。

2.生态宜居为“新村民”增添吸引力

黄祖辉认为“生态宜居”是乡村振兴的环境基础,乡村的“生态宜居”是城乡互通的“生态宜居”,不仅要能够满足乡村百姓对宜居的乡村生态环境的需求,还要能够吸引城市居民,满足其对美好生活的向往[12]。实施乡村振兴战略之前,由于社会资源长期向城市倾斜,我国农村公共服务和基础设施建设水平与城市相差甚远,这在很大程度上阻碍了城市精英人才向农村地区的流动。近些年,我国政府出台了一系列支持政策,农村的基础设施和公共服务得到极大改善,农村面貌焕然一新。截至2021年底,全国行政村宽带接入比例达100%,通4G和光纤比例均超过99%,基本实现农村城市“同网同速”①;截至2022年,全国农村公路总里程已达453万公里,等级公路比例达96%,解决了10.5万个建制村通硬化路难题,基本实现了乡镇和建制村硬化路全覆盖②;全国建制村“村村通邮”,全国快递网点覆盖率高达98%③。农村基本公共服务水平得到极大提升,同城市的差距进一步缩小,农村居民也能够获得更为舒适便捷的生活。此外,美丽乡村建设成果颇丰,农村卫生厕所普及率高达70%,全国农村90%以上行政村已经纳入了生活垃圾集中处理体系,极大地改善了农村地区的人居环境④。农村地区基本条件的改善以及优美的自然风光,使“生态宜居”的乡村成为城市精英所向往的居住地,对“新村民”下乡增添了巨大的吸引力。

3.经济潜力为“新村民”增加助推力

党的十八大以来,我国农村地区开始经济转型,拥有我国总人口近四成的农村地区展现出巨大的发展潜力。首先,随着三权分立的农村土地承包责任制的确立,农地的流转成为现实,城市资本以及拥有农业技术及经济管理能力的人才能够参与农业发展,推动农业现代化。其次,农村电商的发展构建了农产品流通的新平台,进一步开拓了农村市场。2021年全国农村网络零售额2.05万亿元⑤,且依旧保持着持续增长的热度,展现出巨大的经济发展潜力。最后,部分农村地区休闲旅游业得到大力发展,乡村旅游市场规模不断扩大,已然成为我国旅游消费中发展最快、潜力最大的领域,乡村旅游接待数十亿人次的游客,支撑形成了近万亿的乡村旅游消费市场。总体来看,随着我国农村地区的经济转型升级,农村地区已经展现出巨大的经济发展潜力,推动了城市资本、人才的下乡和“新村民”群体的形成。

三、 “新村民”何以定位

“新村民”的兴起作为一种新现象,对其展开研究,关键在于弄清其研究对象与内涵,特别是要清楚“新村民”的主体是谁?当前,学界对于“新村民”的概念及内涵尚未有明确的界定,一方面是因为“新村民”作为一种新现象,已有研究的数量及深度不足,尚未形成话语体系;二是由于研究视角的不同,不同学者对“新村民”的主体界定不同。如早期的郑临秋认为居住在城市周边农村的外来务工人员是“新村民”[13];陈琳把城市周边村镇里涌进来的大批高知高能的中产阶级家庭称为“新村民”[14];唐丽桂认为“新村民”主要指那些非本村原籍,但半年以上的时间都在村庄生活、创业或工作的人群[4]。可见,随着时代的发展与进步,对于“新村民”内涵界定及主体认定都发生了相应的变化。因此,本文立足于乡村振兴的大背景,以浙江省青山村的“新村民”为研究对象,从“新群体”“新技能”“新思想”三重维度进一步诠释“新村民”的内涵。

(一)“新村民”:新群体

罗宾斯认为群体指的是为实现特定目标而组合到一起并形成互动和相互依赖关系的两个或更多个体[15]。“新村民”群体是指告别城市走向乡村,积极参与乡村建设,并融入乡土社会的社会群体。

浙江省青山村的“新村民”源于对青山村龙坞水库进行治理的大自然保护协会。通过大自然保护协会对水库的治理,龙坞水库的水质在3年内由三类水变为国家一类水,并成为青山村村民依赖以生存和引以为豪的饮用水水源。从龙坞水库的水源保护开始,关注公益可持续、艺术设计、传统手工艺的个人和团队陆续落户青山村,逐渐成为青山村的“新村民”。目前,浙江省青山村一共有八十多位“新村民”,有的来自国内,也有来自德国和塞尔维亚等地的国外友人,青山村“新村民”已经形成了一个庞大的群体。这些“新村民”以不同的方式融入青山村的乡土社会,共同参与乡村建设。青山村在新老村民的共同努力下,村庄生态环境、人文环境得到了极大提升,成为浙江省未来乡村实验站。从浙江省青山村的“新村民”可以看出,该群体的主体是积极参与乡村建设并且没有本村户籍的城市精英。

(二)“新村民”:新技能

同村庄的原始居民相比,“新村民”拥有更加“新”的知识和技能。“新村民”大多数为离开城市融入乡村的精英人才,拥有在城市所积累的经营管理能力以及专业技术,正如青山村的“新村民”包括手工艺人、插画师、摄影师、建筑师、音乐家等各行各业的人才。村庄的原始居民大多是农业生产者,知识技能单一,无法为乡村建设带来新的突破口。而“新村民”拥有的知识与技能能够很好地赋能乡村建设,为乡村发展带来新机遇。比如浙江省青山村在“新村民”的带领下成立了青山自然学校,在此开展自然教育体验活动以及多样的社区活动,用商业模式推动公益可持续发展,通过“自然好邻居”项目盘活农村闲置宅基地及房屋,有效地提升了农民收入。可见,“新村民”能够为乡村发展进行知识和技术赋能,能够将现代的生产要素、科学技术、制度以及先进的生产生活方式在乡村运用和普及,推动乡村振兴和发展。

(三)“新村民”:新思想

“新村民”作为活跃在乡村社会中的新群体,给乡村带来的思想之变也是巨大的,以城市精英为主体的“新村民”为乡村带来了城市文明及思想。“新村民”的教育观念、情感认知及价值理念,会在潜移默化中影响乡村原有的生活方式及价值观念。如浙江省青山村在“村里新来的年轻人”的带动下,村民的生活方式有了新的改变,原来大部分村民闲暇时间的消遣方式为喝茶唠嗑,如今可以参与“新村民”举办的讲座与座谈会(青山talk),在村内也能获取外界最新的讯息和理念。“新村民”的城市生活经历以及思想观念能够推动老村民思想观念的改变,也成为乡村文化事业及文化产业发展的外在驱动,“新村民”成为城乡文化交融的进步因子,在促进城乡文化交融、利用城市文明反哺乡村文化建设[16]、塑造乡村村民现代化思想中发挥着独特的作用。

综上所述,在对青山村“新村民”实践调研的基础上,在乡村振兴的话语体系下可以认为“新村民”是积极参与乡村建设,能够通过技术赋能乡村发展,用新思想塑造村民现代化理念的非本村户籍的城市精英群体。

四、 “新村民”何以赋能

“新村民”作为一股新兴的社会力量,在乡村振兴的过程中发挥着重要作用。“新村民”凭借自身的知识技能优势与创新性思维,为乡村带来了前所未有的发展契机。本文通过对浙江省青山村的“新村民”进行深入分析,发现“新村民”有效促进了乡村治理体系的完善、乡村产业结构的转型、乡村生态环境的保护以及乡风文明的传承,为乡村社会的全面协调可持续发展做出了重要贡献。

(一)赋能乡村治理:补位提效

现阶段,我国的乡村治理格局正在由“一元主管”向“多元共治”转变。实现治理有效是推动乡村振兴的基础保障,然而在推动乡村多元主体协同共治的过程中,出现了基层政府“难为”、新乡贤“乱为”以及普通村民“无为”的新困境[17]。而“新村民”群体嵌入乡村社会,参与乡村社会治理,对于提高乡村治理有效性,促进乡村治理能力与治理体系现代化具有重要的意义。

首先,破解基层政府“难为”。主要体现在两个方面:一是作为乡村治理的“动力主体”,乡村基层治理组织在参与乡村治理时功能发挥不够理想,乡村基层组织存在虚化、弱化、边缘化的现象[18];二是作为乡村治理参与主体的村民由于自身的局限性很难同基层政府实现有效协同,尤其是在数字化乡村建设背景下,广大村民由于自身教育水平低及“数字鸿沟”,无法有效参与到乡村治理事务之中,造成了基层政府组织的“难为”。“新村民”作为城市精英群体,拥有较高的政治素养与参与意识,能够与基层政府有效协同,推动多元主体协同发力,从而有效解决基层政府组织“难为”的困境。

其次,抑制新乡贤“乱为”。“新乡贤”指那些具有乡土情结且愿意参与到乡村建设之中的乡村精英,新乡贤可以通过多种形式参与村庄治理,实现村庄多元治理主体之间的协同共治,从而提升乡村治理有效性[19]。但是,新乡贤作为乡村精英拥有大量资源,当新乡贤从个人利益出发,在参与乡村治理的过程中(如参与各类收费与摊派)牟取私利,会造成新乡贤乱作为,加剧社会矛盾,降低乡村治理的有效性。“新村民”作为外部嵌入乡村社会的群体,其与乡村没有过多的利益往来,更多的是对“乡村问题”的“社会知觉”[20]以及建设乡村的社会意识,从而能够在避免新乡贤“乱为”的基础上,同新乡贤以及基层自治组织协同参与基层治理,提升基层治理有效性。

最后,克服普通村民“无为”。乡村自治是乡村治理的核心,如果乡村自治不健全,会影响到农民自治权利的落实[21],基层治理的有效性也会大打折扣。虽然我国在党和国家的引领下推行了一系列促进乡村自治的措施,但是村民自治一直很难有效落实。一方面,乡村人才大量流失,村民自治缺乏有力的人才支撑,造成了自治主体的“缺位”;另一方面,目前乡村多为留守的老人、妇女、儿童,整体文化教育程度偏低,民主政治意识不强。因此,造成了普通村民的“无为”。而“新村民”群体能够有效地嵌入乡村社会治理的情景之中。例如,浙江青山村的民主协商会,将本村村民同“新村民”聚集到村委会议室,为全体村民提供一个乡村公共空间,他们通过民主协商会的形式讨论村落发展的大小事,参与本村治理和发展。“新村民”的参与不仅能够为乡村治理提供更多的建议及思考,还能够激发本村村民的政治参与热情,而且能够在潜移默化之中培育村民的民主政治意识。

总体来说,“新村民”能够凭借其多方面的优势赋能未来乡村治理,能够有效地解决当前乡村治理中“难为”“乱为”“无为”的现实困境,发挥着“补位提效”的作用,青山村的民主协商会等村民自治创新模式为提升基层治理有效性提供了一条全新的解决路径。与此同时,“新村民”嵌入乡村治理,进一步丰富了多元主体协同共治的内涵,推动了协同参与及治理有效性的提升,进一步实现了村民自治同基层治理的良性互动[22]。

(二)赋能乡村产业:转型融合

温铁军、杨洲、张俊娜认为在推动乡村振兴战略过程中最为重要最为基础的便是推进并实现乡村的产业兴旺,他们认为小农村社内部百业共存本来就是乡土中国的基础,是乡村之所以为乡村的体现与证明,因而需要以百业为题材去构思与设计产业兴旺的方针对策[23]。以往对于乡村产业的发展,大多数局限于农业的发展,着力于推动农业产业的现代化,但是在乡村振兴的背景下,乡村产业的发展就不应该只局限于第一产业,而要推动乡村一二三产业的融合发展,形成“乘数效应”。但是,目前乡村地区依旧多以农业发展为主,而且村民也缺乏农业之外的技能与思维,要想实现农村地区的产业融合发展,就需要外部力量的接入。

“新村民”赋能乡村产业融合发展具有多方面的优势。第一,“新村民”定居乡村之前,在城市从事各行业的工作,拥有丰富的知识和技能。第二,“新村民”在城市工作所积攒的资本及管理经验等能够有效地促进产业融合。比如,浙江省青山村开创了特许经营机制,该机制使来青山村发展的企业和机构都能够积极参与本村发展。青山村的企业入驻是一个双向选择的过程,镇村通过未来乡村产业评审会去评判某一项目是否适合在青山村落地,落地企业将不断完善自身业务以增强吸引力,同时利用自身特长为村落发展做贡献,并将其对村落的贡献以指标形式写入租赁合同中,通过特许经营机制,全村的企业、村民形成了一个互利共赢的有机整体。此外,青山村的“新村民”还同本地村民合作,号召村民把他们自身的闲置房间改造成民宿和农家乐,办理合法证照后加入“自然好邻居”项目,为来村访客提供住宿和餐饮服务,在增加农民收入的同时,回馈水源保护项目。“新村民”利用自身的专业知识打造和宣传“自然好邻居”项目,同时还利用现代化的管理思想对民宿和农家乐进行管理,因此吸引了大量游客。“新村民”还整合乡村资源,打造了集旅游、休闲、餐饮等于一体的产业链,真正做到了城乡融合及产业融合。总之,“新村民”利用自身的思想观念、技能经验,并结合乡村自身优势资源,有效地赋能乡村产业,实现了乡村产业的转型融合,为乡村产业发展和产业融合带来了新的活力。

(三)赋能乡村生态:持续共享

习近平总书记在浙江提出的“绿水青山就是金山银山”[24]理念,生动形象地揭示了经济发展和生态环境保护的关系,指明了保护生态和社会发展协同共生的新路径。浙江作为“两山”理论的先行地,生态保护理念一直走在全国前列,取得了一系列丰硕的成果。浙江青山村的“新村民”在“两山”理论的指导下在青山村生活发展,参与乡村建设改善乡村生态环境,在发展的过程中做到了人与自然和谐相处。

青山村的村民主要通过两个方面来赋能未来乡村生态:一是技术赋能。青山村的首批“新村民”是大自然保护协会成员,拥有专业的生态环境保护知识和技术,在他们的治理下青山村龙坞水库在三年内达到了国家一类水质标准。“新村民”群体包括中科院动物学博士、设计师、自然协会成员等,他们对于生态环保有着更强的社会知觉,同时他们拥有保护生态环境的知识和技能,因此,“新村民”能够通过技术来改善与治理乡村生态环境,推动乡村生态的可持续发展。二是理念赋能。“新村民”以阿里巴巴公益基金会、万向信托和大自然保护协会为依托,建立了青山自然学校。青山自然学校面向长三角地区学校、企业和普通市民开放,致力于通过自然和公益主题的体验和教育活动让人们更好地连接自然、对待自然,旨在激发公众参与自然生态公益保护项目的热情,通过参与式教育的方式赋予村民以及广大公众生态环保理念,并且在宣传教育中强化乡村居民的主体意识和参与意识,从而使乡村居民能够积极地投入生态治理。此外,“新村民”还结合青山村优美的生态环境,打造了一系列生态旅游项目,在保护生态环境的同时推动了乡村生态产业的发展,生动实践了“绿水青山就是金山银山”的可持续发展理念。

总之,“新村民”通过多维赋能,不仅能够实现乡村生态环境的可持续发展,还能够通过生态产业实现乡村收益共享,在拥有“金山银山”的同时保护了“绿水青山”。

(四)赋能乡风文明:传承创新

“文化是一个国家、一个民族的灵魂”[25],那么推动乡风文明建设就是实施乡村振兴战略的铸魂工程。然而,在当前乡村振兴过程中,乡风文明建设却存在着诸多问题,关键在于传统文化传承断裂,乡风延续缺乏动力支撑[26]。在城市化背景下,乡村人才流失严重,这就造成了传统文化及乡风文明难以为继的局面。于法稳认为当前乡风文明建设的过程中,要处理好传承与创新的关系,应依据新发展阶段的特点,对中华优秀传统文化进行创新性发展、创造性转化[27]。而“新村民”群体进入乡村,不仅能够实现乡风文明的传承,还能够实现传统文化与乡风文明的创造性转化。

一方面,“新村民”群体的入场,一定程度上解决了传承“主体”缺位的问题。正如浙江省青山村的“新村民”群体,他们同村内的传统手工艺者共同打造了中国传统手工艺材料图书馆——“融设计图书馆”,通过一系列设计展览项目,将当代设计元素同乡村传统文化融合,推动了中国传统手工艺的发展。另一方面,“新村民”不仅学习与传承本地的传统手工艺,而且还向村民宣传与教授自己的手工艺技术,如油纸伞、陶艺、酿酒技术等,实现了传统手工艺的双向传承。“新村民”还将青山村传统乡风文明与社会主义核心价值观及“五位一体”等新理念相结合,创造了十条青山祠评——“产业合导向、百善孝为先、重教崇军浓、遵纪守法规、清洁家园美、秩序和谐美、乡风重互助、环保不污染、热心爱公益、稳定有秩序”,实现了传统与现代的结合,铸造了乡风文明的时代之魂。

五、 “新村民”何以“引”“留”

乡村振兴关键在于人才的振兴,实现乡村振兴就要依托于人的主体性力量,要以人才为中心,通过人才来赋能乡村振兴的各个方面。“新村民”群体的嵌入,是乡村振兴中人才振兴的新方法、新现象、新动力,能够有效地解决乡村振兴中的人才荒漠化问题。“新村民”是实现乡村人才振兴的源头活水,如何推动这一“活水”发挥效用则至关重要。对此,要畅通“新村民”流入渠道、构建人才保障机制、形塑“新村民”情感共同体理念,从而使“新村民”能够“进得来、留得下、干得好”,以此开启乡村振兴新篇章。

(一)畅通渠道:建立健全城乡要素双向流动机制

实现乡村振兴就要构建城乡要素双向流动机制,推动城乡融合,但是我国城乡要素依旧处于单向流动的局面。改革开放以来,农民进城渠道被打通,我国农村居民大规模地流向城市地区,农民为我国经济的高速腾飞贡献了重要力量,但同时也造成了农村地区发展的停滞与困境。因此,为了推动经济的高质量发展和实现乡村的全面振兴,就要推动乡村对城市的开放,实现城乡人口的双向流动与融合。“新村民”群体的出现是实现城乡人口双向流动与融合的一次有益尝试。但是,“新村民”在流向乡村的过程中也存在许多制度方面的问题,在一定程度上阻碍了“新村民”入村。为此,要构建城乡人口双向流动的保障机制,畅通“新村民”流向乡村的渠道。

首先,深化户籍制度改革。户籍制度是我国城乡二元结构的母体性和载体性制度[28],探索新形势下的城乡户籍制度是实现乡村振兴、推动城乡融合发展的重要抓手。伴随着我国城市化的快速发展,农村居民进城已经可以获得城市户籍以及享受城市户籍的福利待遇,然而,对“新村民”却存在严格的户籍限制,这种限制在一定程度上阻碍了“新村民”的进入。我国城乡有别的户籍制度,源于其背后的城乡利益分配机制。当前严格限制农村户籍对城市居民的开放,其目的是保护农村居民利益。在乡村振兴的背景下,农村户籍的“含金量”明显上升,因此,要避免城市居民大规模涌入,导致对农村户籍利益的侵蚀。但是,这种严格的农村户籍限制,最终会造成我国户籍利益在农村的固化,同时也阻碍了资金、技术、土地特别是人才等生产要素在城乡之间的流动,反而不利于乡村振兴战略的实施。面对乡村振兴的需求,不能只是强调“单向进城”,而是需要全面调整户籍制度背后的城乡利益关系,平行推进城镇、农村户籍制度的双向改革[29]。

其次,创新土地制度改革。以往农村实行土地“两权分离”的产权制度安排,承包经营权的双重属性使得社会资本难以进入农村[30],也在一定程度上阻碍了城市人才进入农村。此外,在快速城市化的背景下,农村农业边缘化、农村空心化以及农村居民老龄化的问题日益凸显,农村的土地也很难得到有效利用。因此,对于农村土地制度有必要进行适当的调整,农地的“三权分置”改革是一条切实可行的路径。一方面,通过“三权分置”改革建立城市人才入乡激励机制[31]等措施,吸引城市资本以及人才向农村流动,推动城乡之间人才、土地、资本的全要素融合,从而更好地落实乡村振兴战略。另一方面,“三权分置”改革在保护农民利益的同时,能够畅通农地的取得与退出机制,促进农地流转,提高土地的利用效率。此外,对于在城市取得户口以及有稳定工作的农民可以允许其将闲置的宅基地以及农地出租给“新村民”,既可以获得额外的收入,又可以解决宅基地以及农地闲置的问题,从而有效提升土地利用效率。

(二)完善配套:构建多维保障机制

“新村民”进入农村后的关键问题是如何让“新村民”留下来,使“新村民”能够持续留在乡村、服务乡村、建设乡村。近些年,随着各种惠农政策以及乡村振兴战略的实施,也有大量的“城归”青年和城市精英人才下乡参与乡村建设。但是,由于乡村生活环境不佳和发展机会缺乏使得不少人又返回城市,造成了乡村建设的中断,无法实现乡村的可持续发展,使乡村建设效果大打折扣。为此,要完善“新村民”进入后的配套设施以及政策,从基础设施、人居环境、教育及医疗资源入手,为“新村民”扎根乡村提供多方面的保障。

首先,要完善乡村基础设施。逐步完善乡村道路、水利、信息网络等基础设施建设,为“新村民”参与乡村振兴提供基本的保障,使其有足够的施展空间。其次,要优化乡村的人居环境。优越的人居环境是吸引“新村民”前往农村居住的重要因素,因此,要加强新农村建设,加大力度整治生态环境,从而吸引“新村民”留在乡村生活。最后,要为“新村民”提供良好的医疗及教育资源。一方面要加大推动整个农村地区的教育以及医疗资源的改革,逐步缩小城乡间的教育和医疗差距;另一方面要对教育及医疗资源进行政策优化,简化“新村民”子女的入学手续并享受乡村的教育资源,推进医疗保障体系改革,使“新村民”能够异地享受同等的医疗保障。总之,要逐步解决城乡之间在基础设施以及社会保障方面的差距,解决城乡分割的问题,以此吸引“新村民”留在乡村、参与乡村建设,从而实现城乡融合发展和乡村振兴。

(三)形塑情感:培育新老村民情感共同体

费孝通提出中国传统的乡村是一个“熟人社会”,在传统的乡村中,村民因地缘、血缘、姻亲等人际关系组成一张庞大复杂的社会关系网[32],村民在“熟人社会”的规则及情感价值的维系下参与乡村建设与治理。然而,随着时代的发展,当前中国农村更加趋于一种“半熟人社会”,特别是在城乡人口双向流动的作用下,乡村逐渐趋向多元化,异质性增加,乡村的地方性共识逐渐丧失,村庄的传统规范越来越难以约束村民行为[33]。由此出现了“新村民”能否有效融入原有的村庄格局、能否有效参与乡村治理与建设等方面的问题。对此,需要培育新老村民之间的“情感共同体”意识和共建共治共享的理念。

在实施乡村振兴战略的过程中,大量的返乡青年以及城市精英加入乡村建设的队伍,然而,部分群体出于对个人利益的追求,往往忽视乡村主体利益,从而对乡村发展造成损害,甚至导致乡村社区运行的失灵[34],这主要缘于情感共同体意识的缺失。“新村民”群体要想可持续地参与到乡村建设中去,构建其与乡村的地方性共识及“情感共同体”,就显得十分迫切与必要。构建新老村民间的情感共同体,一方面能够使“新村民”被老村民接纳,更好地融入乡村社会,从而更好地参与到乡村建设并且高效地发挥其在乡村建设过程中的独特价值;另一方面,能够形成合力,强化新老村民间的集体意识,并且能够有效传承乡村伦理,促使新老村民在“情感共同体”的驱使下共同建设乡村,实现乡村的振兴。

六、 结语

在乡村振兴战略背景下,“新村民”群体嵌入未来乡村建设,已然成为乡村振兴新的人才支撑点,能够从多方面带动乡村全面振兴。浙江省青山村的创新实践是实施乡村振兴战略的有益探索,能够为全国各地乡村振兴实践提供经验参考。“新村民”作为对乡村振兴有着强烈参与意愿的城市精英群体,能够凭借自身的知识和技能对乡村治理发挥补位提效的作用,推动乡村产业转型升级,实现乡村生态可持续发展,传承与创新乡风文明,从多方面赋能乡村振兴。但是,从长远来看,“新村民”投入乡村振兴的浪潮之中,依旧面临诸多困境。首先,要解决人才流入问题,做好顶层设计,畅通“新村民”的引进渠道。其次,要完善乡村配套,提供多维的保障机制,使“新村民”能够留得住。最后,要构建新老村民的情感共同体,加强新老村民的情感联系,让“新村民”不只是乡村发展的“过客”,更能够与老村民携手共建和美乡村。

参考文献

[1] 习近平.把乡村振兴战略作为新时代“三农”工作总抓手[J].求是,2019(11):4-10.

[2] 中国中央国务院关于做好二○二三年全面推进乡村振兴重点工作的意见(二○二三年一月二日)[N].人民日报,2023-02-14(1).

[3] 廖晓明,周玮.我国农村公共管理型人才资源开发对策研究[J].中国行政管理,2008(7):79-82.

[4] 唐丽桂,“城归”、“新村民”与乡村人才回流机制构建[J].现代经济探讨,2020(3):117-122.

[5] 赵杰翔,朱健刚.乡村的教育“士绅化”——以一个华南村庄为例[J].中国农业大学学报(社会科学版),2022(4):136-155.

[6] 冯丹萌,许天成,万君.“新村民”的概念界定、时代特征及政策回应[J].农村经济,2022(3):67-76.

[7] 袁云志,刘平养.新村民的进入对农村社区的影响——以上海市岑卜村为例[J].复旦学报(自然科学版),2023(2):238-247.

[8] 薛熙明,罗强.共建与重生:社区营造理论下文创村落的空间建构机制——以成都明月村为例[J].华侨大学学报(哲学社会科学版),2022(2):120-133.

[9] EVERETT S L. A Theory of Migration[J]. Demography, 1966(1): 47-57.

[10] 黄少安,孙涛.中国的“逆城市化”现象:“非转农”——基于城乡户籍相对价值变化和推拉理论的分析[J].江海学刊,2012(3):90-96+238.

[11] 温铁军.农村改革要解决农业三要素流出问题[J].农村工作通讯,2013(1):36.

[12] 黄祖辉.准确把握中国乡村振兴战略[J].中国农村经济,2018(4):2-12.

[13] 郑秋临.略论新村民文化的建设与发展[J].群文天地,2012(9):128-129.

[14] 陈琳.移民的文化属性与经济的稳步发展——云南大理银桥镇个案探究[J].现代营销(经营版),2018(11):80-81.

[15] 斯蒂芬·P.罗宾斯.组织行为学(第7版)[M].孙建敏,李原,等译.北京:中国人民大学出版社,1997:227.

[16] 刘玉珂,黄静.“城归”群体赋能乡村振兴的三维解析[J].湖南大学学报(社会科学版),2021(6):119-125.

[17] 高原.乡村多元主体协同治理格局的演进:基于“社会中的国家”视角[J].东南学术,2023(3):152-164.

[18] 王丽.善治视域下乡村治理的公共性困境及其重构[J].行政论坛,2022(3):99-104.

[19] 陈斌.组织嵌入视角下新乡贤有效参与村庄治理的机理探究——基于S村的个案研究[J].中国行政管理,2022(04):72-79.

[20] 周爱保.过去经验对内隐社会知觉的影响[J].心理学报,1998(2):149-153.

[21] 文丰安.党组织领导乡村治理:重要意义、现实困境及突破路径[J].西南大学学报(社会科学版),2022(3):1-11.

[22] 张军.新乡贤的嵌入与乡村治理结构的转型——基于两个村庄的比较分析[J].社会发展研究,2023(1):191-206+245-246.

[23] 温铁军,杨洲,张俊娜.乡村振兴战略中产业兴旺的实现方式[J].行政管理改革,2018(8):26-32.

[24] 习近平.之江新语[M].杭州:浙江人民出版社,2007:153.

[25] 习近平.决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次代表大会上的报告[J].求是,2017(21):3-28.

[26] 谭志满,罗淋丹.乡村振兴背景下新乡贤参与民族地区乡风文明建设的路径[J].民族学刊,2022(8):136-144+167.

[27] 于法稳.新农村乡风文明的时代特征及建设路径[J].人民论坛,2022(5):29-31.

[28] 郭庆松.农民工市民化:破局体制的“顶层设计”[J].学术月刊,2011(7):72-78.

[29] 张国胜,聂其辉.乡村振兴视角下我国户籍制度的双向改革研究[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2019(4):97-102.

[30] 谢地,李梓旗.城镇化与乡村振兴并行背景下的城乡人口流动:理论、矛盾与出路[J].经济体制改革,2020(3):39-45.

[31] 张贵群,张旭.乡村人才振兴政策执行因何遇阻?——基于修正后的模糊—冲突模型解释[J].重庆理工大学学报(社会科学),2022(12):137-151.

[32] 费孝通.乡土中国[M].北京:北京出版社,2004:125.

[33] 贺雪峰.新乡土中国(修订版)[M].北京:北京大学出版社,2013:9.

[34] 刘祖云,姜姝.“城归”:乡村振兴中“人的回归”[J].农业经济问题,2019(2):43-52.

Research on the Mechanism and Path of "New Villagers" Empowering Rural Revitalization: Based on the case study of Qingshan Village in Zhejiang Province

Wang Dan Wu Yang

(College of Public Administration and Society,Jiangsu Normal University, Xuzhou, Jiangsu 221116)

Abstract: The agricultural and rural talents are the foundation of boosting agricultural prosperity and realizing rural revitalization. "New Villagers" is a new group in the process of rural revitalization, a new phenomenon of urban elite flowing to rural areas, and a talent team with new skills and thoughts, which is of great significance to the realization of rural talent revitalization. Qingshan Village in Zhejiang Province has become a typical example of rural revitalization in Zhejiang Province and even the whole country by empowering rural construction through "New Villagers".Based on the case study of Qingshan Village in Zhejiang Province, this paper explains why the "new villagers" rise, explores their group positioning, and studies the mechanism and realization path of the "new villagers" empowering rural construction, so as to solve the current dilemma of "unable to attract" and "unable to stay" rural talents and make "new villagers" a powerful force to help rural revitalization.

Key Words: Rural revitalization; New villagers; Return oftalents