人文情怀 人文交响

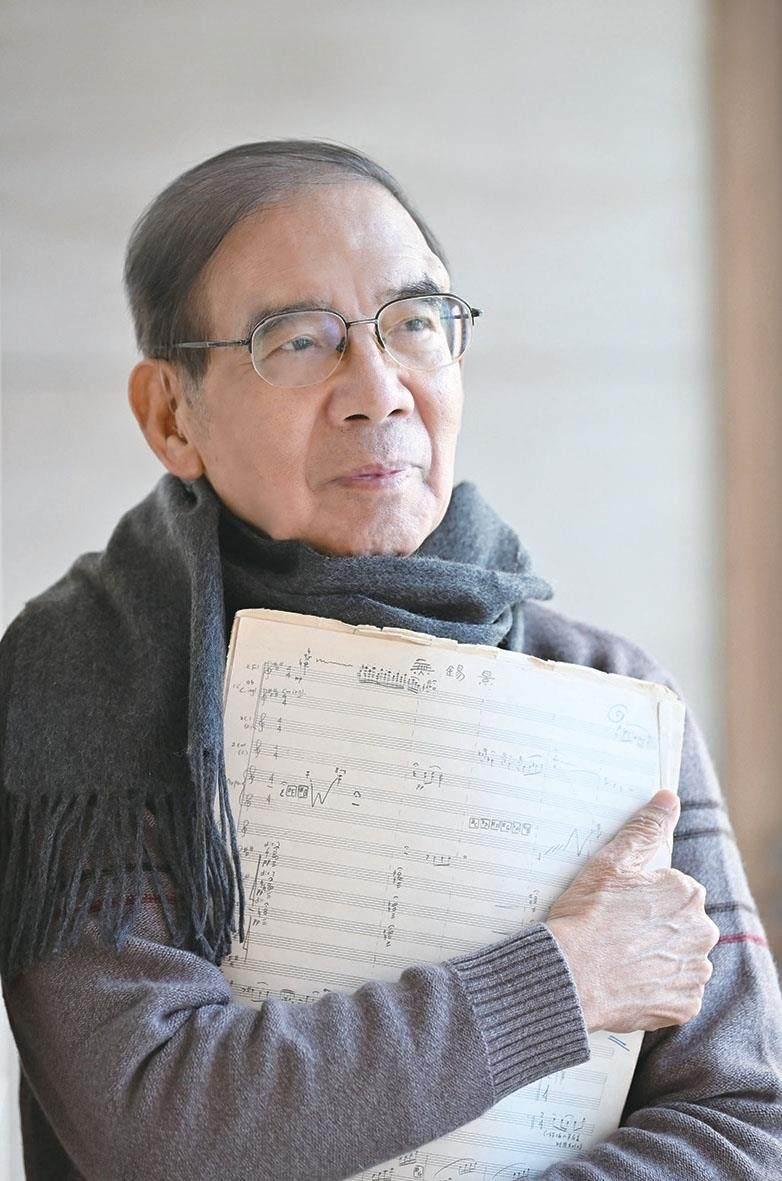

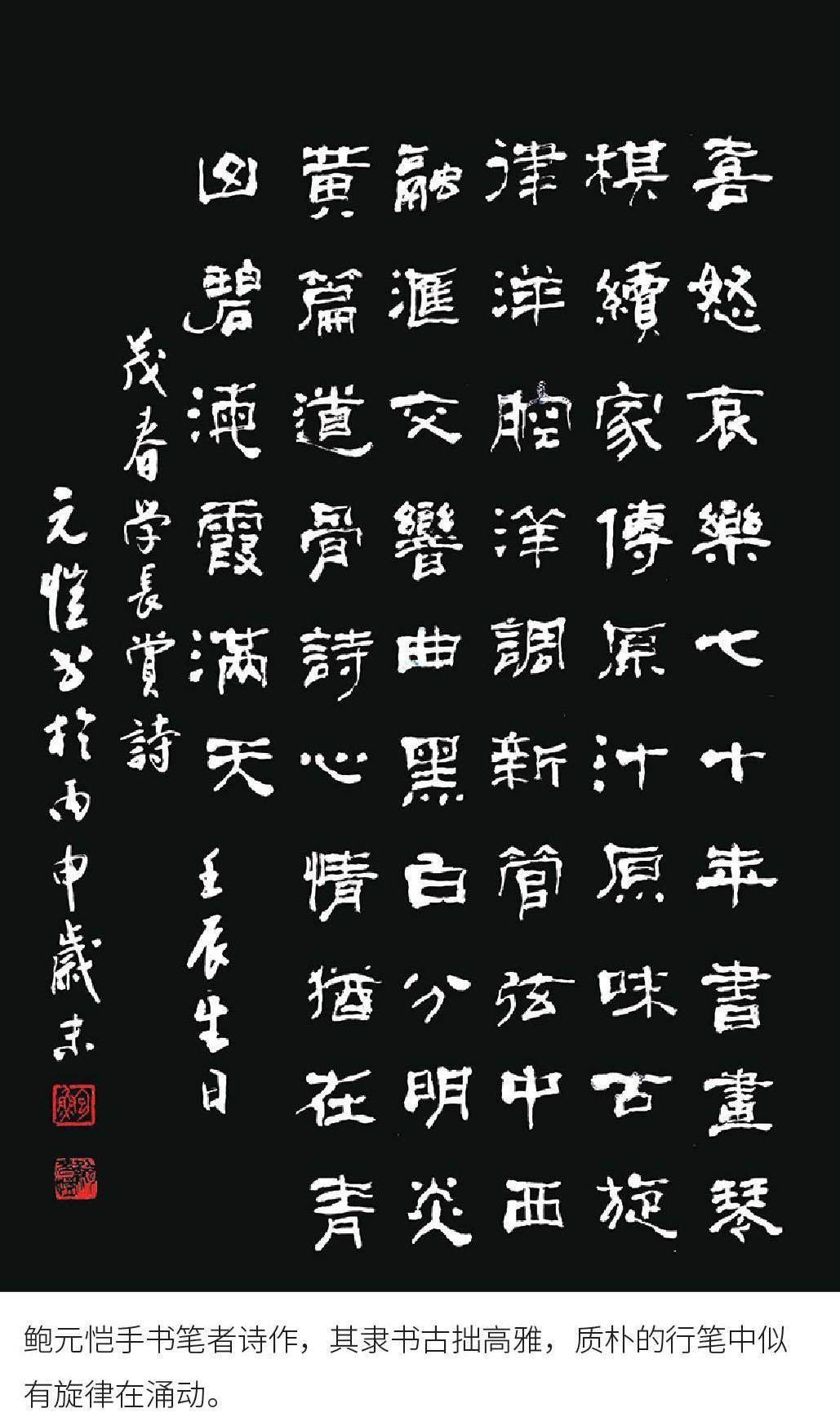

2014年1月初,鲍元恺教授70岁生日之际,厦门大学为他隆重举办了作品音乐会和创作与教学研讨会。我在会上作了题为《“鲍元恺现象”漫论》① 的发言,并赠诗一首:

喜怒哀乐七十年,

书画琴棋续家传。

原味原汁古旋律,

洋腔洋调新管弦。

黑白分明交响曲,

中西融汇炎黄篇。

道骨诗心情犹在,

青山碧海霞满天。

今年适逢元恺八十生日。我再次撰文为他祝寿,并对他在中国当代音乐史上的贡献做深入梳理。

一、学习积累期(1957—1973)

鲍元恺曾用一首打油诗勾勒出“自画像”:“结构遵从巴贝勃② ,弦管承袭德法俄,自幼喜好诗书戏,乱读涉及文史哲。”③不难看出,他童年深受传统诗词、书法和戏曲的熏陶。

元恺1944年1月4日生于天津,祖籍河北沧州青县,8岁前在北京生活。祖父是京城鞋业富商,父亲是一位兼有中国传统文化底蕴和西方人文精神的文人。他的父母都是京剧票友,父亲不但为剧团操过琴,还在《四进士》中粉墨登场扮过毛朋,这些都给幼年的元恺以深远的影响。他曾回忆道:“我在小学除了学校必修的‘大楷‘小楷课外,父亲还要求我在课外临摹浑厚秀雅的颜体《多宝塔》和苍劲婉转的隶书《乙瑛碑》。如今,在搁笔一甲子之后的古稀之年,我居然还能大体做到运笔从容,全仗儿时日复一日的童子功。”④

小学毕业,元恺的兴趣转向音乐。1957年,他凭着出色的音乐天赋顺利考入天津的中央音乐学院附中,插班入“1956级”。从附中到本科,从天津大王庄到北京鲍家街,我们在一起度过了7年的同窗时光。他的主科是长笛,作为附中“红领巾乐队”成员,在郑小瑛、徐新的指导下涉猎了大量中外管弦乐作品。他说:“这个留给我终生美好回忆的红领巾乐队,为我夯实了乐队写作的底子。”⑤

1959年,鲍元恺转入附中的作曲专业。这一年发生的几件事对他产生了重要影响:一是在上海诞生了小提琴协奏曲《梁祝》,二是黎英海先生出版了他的《汉族调式及其和声》并附一册钢琴《民歌小曲五十首》。⑥ 初涉作曲,他便确立了探索“民族化和声”的目标,尝试将自己感兴趣的中国民歌改编为钢琴曲。1962年,他被保送到本科,随苏夏教授学习。在一年级考试的作品演奏会上,由鲍蕙荞演奏的钢琴变奏曲《女娃担水》便是他四年来民族化和声探索加上学习西方古典变奏曲的综合成果。27年后,鲍元恺将这首变奏曲配器后原封不动地用进了《炎黄风情》中。这些起始于1959年,借鉴格里格、德彪西、巴托克、哈恰图良的和声语言配置中国民歌旋律所积累的经验,成为他日后创作《炎黄风情》的基础。

在大学期间,鲍元恺有幸遇到多位优秀的老师:作曲教师苏夏、江定仙,和声、曲式与作品分析老师杨儒怀,管弦乐配器老师陈培勋,复调老师段平泰等。这让他获益匪浅。⑦

专业学习以外,鲍元恺酷爱阅读各类书籍,空余时间几乎都泡在图书馆和唱片室。此外,父亲每周一封的家书更是滋润他人文胸怀的春风化雨。家信的内容多是历代“画论”“书论”“诗论”“诗话”“词话”“曲话”中与艺术美学和创作理念有关的摘句和心得,这是父亲馈赠他一生的人文“函授”教材。

由于众所周知的原因,鲍元恺作为“1967届毕业生”没能按时毕业,且经历了许多坎坷。1966—1973这几年,在他的艺术履历几乎是空白。但在我看来,这些坎坷正是生活对一个艺术家的历练,也造就了他日后音乐创作的思想深度和人文关怀。

二、创作求索期(1973—1990)

1973年,鲍元恺被分配到天津音乐学院作曲系工作,我们又成了同事。

1976年,中国大地冰融雪化,地覆天翻。32岁的鲍元恺音乐创作刚刚起步,就大步流星如追风逐电。舞蹈音乐《米酒飘香》(1977),大提琴与钢琴《回旋曲》(1978),童声合唱《献给志新阿姨》,童声合唱套曲《四季》(均1979)等一批新作品相继出现。80年代,又接连谱写出童声合唱套曲《景颇童谣》(1981)、交响序曲《献给引滦英雄》(1984)、音乐风光片配乐组歌《海之梦》(1986)、男高音独唱《爱的珠穆朗玛》(1988),这批创作于改革开放初期的作品,反映了当时欣欣向荣的社会面貌和人们朝气蓬勃的精神状态。虽然鲍元恺这个时期的创作如井喷,其中也不乏一些广泛流传的作品,但作品题材广泛却缺少重点,体裁丰富却缺少个性。

1979年,在许勇三教授的指导下,鲍元恺与天津音乐学院的几位作曲研究生一起用三年时间系统研究了巴托克的主要作品。巴托克的名言:“一首农民歌曲就是一个完美的艺术典范,它足以同巴赫的赋格曲或莫扎特的奏鸣曲乐章相媲美。”⑧ 给了鲍元恺莫大的启示,让他进一步明确了自己的创作方向。

三、艺术高峰期(1990—2014)

20世纪90年代,鲍元恺的创作进入高峰期并一直延续了24年。这个时期又可分为前、后两个阶段。

(一)前期(1990—2004)——“雅俗共赏管弦乐”

1991年,鲍元恺的《中国民歌主题24首管弦乐曲》在天津首演。1994年,在深圳演出时定名为《炎黄风情》。这套在“新潮音乐”如火如荼和传统文化断层期逆向而生的组曲,成为改革开放以来在海内外影响最深远的中国管弦乐作品。

《炎黄风情》早期的传播走了一条独特的路线——先绕道深圳(1994年)、香港(1995年),最后于1996年2月2日隆重举办了北京和台北的《炎黄风情》同步音乐会——谭利华指挥北京交响乐团在北京音乐厅,陈澄雄指挥台湾省立交响乐团在台北中正纪念堂音乐厅,于当晚七点半同时奏响《炎黄风情》。这场音乐会受到全球多家媒体的广泛关注,成为轰动一时的文化盛事。

从1995年起,经国家教委审定,《炎黄风情》陆续进入全国中小学教材。近三十年来,几代中小学生在课堂上聆听了这些用西方音乐形式展现的中国古老民歌,领略了祖先留下的荡气回肠的旋律和背后那悲欢离合的故事。随着管弦乐器的普及和学校乐团的成长,近年来,《炎黄风情》更是成为国内许多城市中小学和少年宫学生乐团的保留曲目。

1996年,芬兰西贝柳斯交响乐团分别在赫尔辛基和北京“紫禁城音乐节”演出了《炎黄风情》四首选曲;1997年,俄罗斯佛罗内斯交响乐团录制了全本《炎黄风情》的唱片。从此,这部作品迈开了走出国门的脚步。三十多年来,已经有欧洲、美洲、亚洲的几十家交响乐团演出过《炎黄风情》的选曲或全本。中国作曲家的管弦乐作品在世界上传播之广泛,《炎黄风情》真可谓是“一骑绝尘”。

一些广受欢迎的音乐作品往往会衍生出许多改编版本。目前,仅《炎黄风情》的单曲改编版,就包括了弦乐四重奏及其他多种组合的室内乐重奏、小提琴独奏、长笛合奏、民族器乐独奏重奏、混声合唱、童声合唱等体裁,至于不同形式的全曲改编版更是层出不穷,显示出它的强大艺术生命力。⑨50年代的小提琴协奏曲《梁祝》、70年代的钢琴协奏曲《黄河》和90年代的管弦乐组曲《炎黄风情》,恰好构成了新中国三个时期代表性的音乐里程碑。

1994年,《炎黄风情》首演三年后,在《中国风——我的交响系列创作工程》一文中,鲍元恺写道:“我希望在自己的有生之年分门别类地对中国原生状态的传统音乐——汉族民歌、少数民族民歌及歌舞曲、曲艺音乐、戏曲音乐、各类器乐曲,择其精华,进行提炼和再创造,通过交响音乐的形式使之获得再生机能而存活于现实文化生活并进而跨入世界乐坛,以新的姿容展示中国音乐的艺术魅力和独特神韵,表现中国文化的丰富形态和深刻智慧——这以交响音乐为形,以中国文化为神的跨世纪音乐工程,是我在1990年酝酿成熟并开始实施的。”⑩ 显然,这个宏大创作计划的公布,其底气来自《炎黄风情》初期获得的成功。

从1994年到2004年的十年间,鲍元恺几乎每年都要前往台湾参加研讨讲学活动。此间,他游览了宝岛美丽的自然风光,结识了淳朴真挚的各界朋友,收集了大量当地民间音乐,并由此孕育出了管弦乐组曲——《台湾音画》? 。这部由《玉山日出》《安平怀古》《宜兰童谣》《达邦节日》等8个乐章组成的作品,广泛采用了台湾汉族和泰雅族、邹族的民歌素材,是他在世纪末完成的又一部“中国风”的典范之作。作为《炎黄风情》的“姊妹篇”,《台湾音画》不仅延续了作曲家“雅俗共赏”的创作理念,更与江文也的管弦乐《台湾舞曲》(1934)、郭芝苑的钢琴与弦乐队《小协奏曲》(1972)、马水龙为管弦乐和梆笛所作的《梆笛协奏曲》(1981)一道,成为中国作曲家描写宝岛风情的代表性作品。

(二)后期(2004—2014)——“人文哲理交响曲”

2004—2014年,鲍元恺应邀到厦门大学担任特聘教授和艺术研究所所长。他在这个时期的创作风格又为之一变:一是从雅俗共赏的管弦乐组曲转向了探索人文哲理交响曲;二是从直接引用民歌转向了自主创作民族风格的音乐;三是从追求中国民族风格转向了追求人类共通的文化精神。鲍元恺说:“从我谱写交响曲的一开始,我就确定,每一部交响曲就是一个中华民族的人文历史课题。”?

《第一交响曲——纪念》(2004)是对20世纪百年中国苦难和奋斗历史的深刻思考。四个乐章贯穿着同一个主导动机,通过延伸、倒影、变奏等手法,形成各个乐章的音乐主题,分别表现“苦难——抗争——思索——胜利”,在最后全曲结尾处敲响了十下沉重的钟声——这是防止社会悲剧重演的警钟,给人们留下了深切的关于历史教训的思索。《第三交响曲——京剧》(2006)以京剧的“生、旦、净、丑”四种行当为题,分为四个乐章。作曲家希望这部作品以京剧中不同角色不同性格的音乐为基础,以交响乐的恢宏气势和艺术手段,努力揭示中华民族深刻、丰富的精神世界。

《第四交响曲——厦门》(2008)共三个乐章。第一乐章《梅》,通过厦门“市花”三角梅来展现厦门绚丽多彩的美。音乐以具有闽南特色的南音曲牌《梅花操》和古曲《梅花三弄》为主题。第二乐章《鹭》,特指厦门“市鸟”白鹭,刻画了白鹭凌空翱翔的英姿。第三乐章《楹》,指的是厦门“市树”凤凰木,音乐挺拔而雄伟,乐章结尾时以宏大气势再现了南音《梅花操》。这部带有鲜明闽南风格特色的交响曲成为厦门的一个音乐标志,是鲍元恺献给厦门的感恩之作。他把三角梅、白鹭、凤凰木都当作淳朴、智慧的厦门人加以刻画。

《第五交响曲——禹王》(2009)是一部清唱剧,由交响乐团、混声合唱队、童声合唱队、女高、女低、男高、男低音独唱合作演出。分《洪水》《理水》《涂山》等七个乐章,表现了四千多年前中国古代的传说禹王“平水土,治九州”的故事。作品中象征“天”和“人”的两个音乐动机贯穿全曲并进行交响性展开,展现了“天人合一”的深刻哲理思想。

由《易水悲歌》《蓟北烽烟》《山海遗篇》和《太行抒怀》四个乐章组成的《第六交响曲——燕赵》(2012),以杜甫、曹操、李白的名篇做标题,以浓厚的河北音乐风格和绚丽的管弦乐色彩描绘了燕赵大地四方风土人情,刻画了河北壮士慷慨悲歌的铮铮风骨和燕赵儿女坚强乐观的朗朗豪情。

中国当代交响曲作品对于人文哲理的探索始于改革开放初期。陈培勋1980年创作的《第二交响曲“清明祭”》,表现了对为真理而献身的英雄的追念;黄安伦在1982年创作了《g小调钢琴协奏曲》,“表现了光明战胜邪恶、美战胜丑的搏斗”? ;朱践耳1999年完成的《第十交响曲“江雪”》,探索中国文人的独立精神问题,直接颂扬了魏晋南北朝时期的“士人风骨”。在进入“千禧年”前后,还有相当多的中国作曲家投入了人文历史题材交响曲的创作之列。这批作品用交响曲的形式热情奏响了最高贵的人性之声,反映了“思想解放时代”的精神觉醒。鲍元恺的这批交响曲共同推动、形成了中国“人文哲理交响曲”的探索潮流。

四、创新延续期(2014年至今)

自2014年从厦门大学退休至今,十年时间又过去了。这十年是鲍元恺的“创新延续期”,其艺术活动主要集中在以下三个方面:一是反思、总结自己积累了四十多年的创作经验。2015年,鲍元恺在《音乐时空》连载了《“炎黄风情”创作札记》,受到业界的广泛关注。此后,他又发表了《〈台湾音画〉创作札记》《〈京剧〉交响曲创作札记》等文章。元恺曾对我说:“我在退休之后,基本上为每一个作品都写了创作札记或者回顾。”? 这些文章作为当代音乐创作札记的范例,不仅为我们研究鲍元恺的创作提供了最直接的材料,更是作曲家对自己多年积累的宝贵创作经验的无私分享。此外,鲍元恺还在期刊和网络媒体发表了多篇回忆自己艺术人生的文章,如《父亲带我走上音乐之路》《我在中央音乐学院附中》《从严从谨,亦师亦友,至深至诚——记苏夏老师》《静静沉没的大师——怀念陈培勋先生》等,表达了对母校,对父辈、老师的拳拳感恩之心。

二是应邀拍摄了一系列纪录片和专题片。如中国台湾沃土影视公司拍摄的记录鲍元恺十年台湾之旅的纪录片《听见台湾》,着重记录了关于《台湾音画》创作经历。由央视制作的《鲍元恺的音乐人生(上下集)》,以《炎黄风情》为中心,以访谈形式回顾了他丰富多彩的艺术实践。近年,福建海峡卫视、天津电视台教育频道也相继拍摄了关于鲍元恺及其音乐作品的专题片。

2023年,天津音乐学院举办的“鲍元恺教授从教50周年系列学术活动”,通过多场作品音乐会和“名师讲坛”等学术活动较为系统地梳理了他的艺术创作和学术成果。

三是不断延续创新精神,拓展自己创作的新场域。退休之后,鲍元恺虽然一直受到病痛的困扰,依然笔耕不辍,投入了两部大型管弦乐的创作。一部是2018年开始创作的《第七交响曲——大运河》。作品由八个乐章组成,从运河南端的杭州到北端的北京,通过八个运河流域的名城,“叙述大运河的沧桑历史,描绘大运河的旖旎风光,展现大运河沿岸的风土人情”。在形式上,每个乐章都是由西方管弦乐队同一件民族乐器(管子、古筝、三弦等)相结合的小协奏曲。2019年首演了这部作品的部分乐章。另一部是鲍元恺亲自改编的民族管弦乐版的《炎黄风情》。在新冠疫情肆虐的日子里,元恺完成了这项繁重的改编工作,并在2021年11月1日由彭家鹏指挥苏州民族管弦乐团在苏州举行了首演。

他在晚年创作中显示出两个重要转向: 一个是转向民族器乐和民族乐队的探索; 另一个是回归到他1991年开始的“中国风”音乐创作、改编工程的创作路数。

结语

80个年轮,一个积累了丰硕成果的音乐生命的呈现。鲍元恺是一位具有人文情怀的作曲家。这种情怀是一种深入骨髓的教养。得益于家学的渊源和本人的博闻强记,少年时读过的书、练过的字、听过的民族音乐融入了他的血脉之中。所以我们在他的音乐中可以感觉到有传统书法匀称结构的呈现以及笔锋流转的生命律动, 更彰显着强烈的爱国主义情怀和高度的社会责任感。

1990年鲍元恺音乐创作转向守望传统,他从民众口口相传的汉族传统民歌挖掘新的内涵,于是有了《炎黄风情》,一下子打开了他的音乐生命。从表面看,这是简单的“为民歌配管弦乐伴奏”;从深处看,这是走向了管弦乐的“人文表达”。因为民歌是人性的率真表达,是人文精神的凝聚。每首民歌都有一种隐藏在深处的音乐灵光。我总觉得,《炎黄风情》表现了当代中华民族的精神形象,给民歌增加了新的生命内涵。总之,人文精神是鲍元恺交响音乐创作的一个母题。

交响音乐是全人类共有的文化成果,是全球共享的音乐艺术,数百年来已经积累了数不尽的优秀作品,形成了一个巨大的“金字塔”。在塔基部分,由大部分群众能够接受的通俗性的交响音乐作品组成;而在塔的顶端,却挺立着那些最神圣的“人文哲理交响曲”的历史名篇,如贝多芬的《第五交响曲“命运”》勃拉姆斯的《第三交响曲》、柴科夫斯基的《第六交响曲——悲怆》、巴托克的《乐队协奏曲》、肖斯塔科维奇的《第十四交响曲》等经典作品。这是历代作曲家共同创造的一种体现人类智慧的音乐体裁,通过无标题的交响音乐形式,表达雨果所说的那种“不能言又不能缄默的东西”。

鲍元恺写道:“我的音乐,坚持‘人写,写人,为人写三个原则……写人,就是要展示人的七情六欲,爱恨情仇;表现人的喜怒哀乐,悲欢离合;彰显人的风骨灵魂,精神信仰。”? 只有饱含人文精神的音乐作品,才能通达人心。

元恺又是一位极爱动脑子的作曲家。动笔创作之前,他都要做好充分的思想准备,周密的创作计划,而创作过程多是一挥而就,绝不做过多的雕琢。他曾说:“中国艺术美学中,‘大道至简是非常重要的一条,这也是我所有创作的美学特色。和‘大道至简一致的还有一点贯穿我的创作全部,就是自然流畅。我的下笔是非常快的,绝对避免雕琢。我一直记得苏东坡临终所说的‘着力即差这句话,绝对不在我的正式创作中‘用力过度。”?

鲍元恺音乐作品的成功,说明他所坚持的“充分掌握中国传统音乐文化,充分容纳世界音乐文化”的创作路子是可行的,这也是他的作品能够在世界上广泛传播的密钥。只有当音乐作品表现了世界的博大宽广和人性的幽深细微,它才是属于全世界的。鲍元恺作品的艺术魅力来自在于他的人文精神;他的作品的精神灵魂则源自他的人文底蕴。

梁茂春 中央音乐学院教授,博士生导师

(责任编辑 张萌)