职业教育真的会加剧社会阶层固化吗?

张罗

摘 要 职业教育在促进我国社会结构合理流动中扮演着至关重要的角色。基于中国劳动力动态调查(CLDS)数据,采用倾向得分匹配法(PSM),检验职业教育是否会加剧我国社会阶层固化。研究发现,职业教育与非职业教育群体在户籍、父母职业类型、父母受教育程度、自身职业类型、经济收入等方面存在显著性差异。消减“自选择性”偏差后,中等教育层次中,中职教育能促进代内阶层向上流动;高等教育层次中,高职教育会加剧代际阶层固化。其背后深层机制在于,式微的中职教育在社会排挤效应下最终仅能指向有限的个人发展;膨胀的文凭效应不断提高主要劳动力市场的进入门槛,挤压了高职教育群体进入高地位职业类型的通道。为此,建议从提升职业教育学历层次,提高中职教育升学率,推行“职业教育高端人才专项培养计划”试点等方面入手提高职业教育吸引力。

关键词 职业教育;社会阶层固化;倾向得分匹配(PSM);文凭效应

中图分类号 G719.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)18-0047-08

一、问题提出

“差生才去上职校!”一句话道出了学习成绩落后学生面对的窘境,也揭示了我国职业教育尴尬的地位。很多老百姓的孩子上职业院校是无奈之举[1]。调查结果显示,超过七成的职教学生来自农村[2]。然而,从国家对职业教育制度顶层设计的初衷来看,职业教育绝不是扩大社会分层、促使阶层固化的工具,而是培养技能型社会所需人才、大国工匠,助力教育脱贫攻坚,促进社会流动与维护社会公平的关键阵地。不可否认的是,职业教育在扶贫过程中发挥了巨大的作用,其通过“扶技、扶智、扶志”的“造血式”扶贫模式,帮助贫困家庭的孩子获得一技之长,阻断了贫困的代际传递。但也有学者认为,当前在偏远落后的地区,农村孩子都应该上普高,不宜过早分流到职校[3]。由此,不得不思考的是,扶贫模式中职业教育促进的社会流动是否仍属于低水平、低层次的“兜底式”流动?职业教育的对象不应只局限于社会底层群体,那么职业教育又能否在更广泛的范围内使受教育者实现阶层跃迁呢?这些都有待进一步探讨。本研究尝试运用中国劳动力动态调查(CLDS)数据,通过更加深入细致的实证研究对职业教育是否加剧我国社会阶层固化进行解答,并为职业教育如何打破阶层固化,提高职业教育吸引力提供新思路。

二、文献综述

社会阶层分为主观社会阶层与客观社会阶层,主观社会阶层是指个体对自身在社会阶层结构中位置的感知[4],客观社会阶层则由个体收入水平、受教育程度和职业等多个要素综合决定[5]。主观与客观社会阶层均能在一定程度上反映个体在社会中的位置,二者存在着复杂的联系,但也存在部分差异。从“事实论”来看,迪尔凯姆(Durkheim)认为个体的阶层认同是一种社会事实,是客观社会经济地位的直接体现[6]。也有学者认为,主观社会阶层是对客观社会阶层的主观判断,是一种基于社会物质资源的心理与社会反应[7]。从差异来看,国内学者李培林认为主观社会阶层认同与客观社会阶层存在一定的差距,他将这种现象称之为“认同断裂”[8]。关于社会阶层固化,学界大多认为其是与社会流动相对的一个社会学概念。社会流动是指个体从一种社会地位转移到另一种社会地位的现象。从转移的方向来看,可分为上升流动和下降流动。从参照系来看,又可分为与个体自身基点职业相对比的代内流动,以及与上一代相对比的代际流动[9]。因此,社会阶层固化被认为是代内流动或代际流动无法实现的一种非正常状态。尤其对于社会底层群体来讲,阶层固化意味着其向上流动渠道的封闭[10]。

社会阶层固化往往会给社会发展带来极大的负面效应。如何打破阶层固化、促进社会流动也是近年来政府关注的核心议题之一[11]。阶层固化将阻断阶层之间的互动,导致维护社会良性运转的“纺锤形”社会结构难以形成。停滞的阶层流动使得社会转型越发艰难,逐渐形成社会资源分配不公平的局面,进而导致贫富差距加大,造成社会“马太效应”[12]。巨大的阶层隔阂与鸿沟,将诱发并积累不同阶层之间的利益矛盾,加大社会的不稳定性[13]。阶层固化不仅造成物质资源的不公平,还可能导致社会成员思想精神的波动。研究表明,阶层的流动或停滞会影响民众的政治偏好[14]。日益受限的发展机会与阶层分化,将导致部分群众怀疑党和政府政策方针的正确性,使之失去信任感与认同感,从而可能削弱党和政府的领导力和凝聚力[15]。

关于职业教育对社会阶层固化的影响,目前学界尚存较大争议,学者们主要持有三种观点。一是否定论。持该观点的学者大多基于人力资本理论,认为职业教育通过赋予个体技术技能,能提高其人力资本水平,使其拥有更多机会获得高质量和高地位职业,实现社会阶层跃迁。同时,职业教育能满足不同社会阶层的教育需求,在扩大社会中间阶层上发挥着重要作用[16]。该类研究重点关注职业教育在社会下层群体中展示出的优势,认为其不仅弥补了高等教育不公平,为底层群体提供了向上流动的渠道,还是底层关怀的最好实践路径[17]。总的来讲,持该观点的学者主要通过思辨进行理论论证,倾向于纯粹的教育功能主义。二是肯定论。持该观点的学者主要是从阶层再生产的视角进行分析,认为职业教育是面向弱势群体的弱势教育,被社会优势阶层排斥在竞争场域外的边缘地带[18]。职业教育投入高回报少,这种反向剥夺使低阶层家庭的子女被禁锢在社会底层,造成了自身阶层再生产[19]。Ling以民族志的研究方法,揭示了上海中职毕业的青年如何通过制度安排进入低层次劳动力市场,最终形成阶层再生产这一过程[20]。三是折中论。这一观点认为不能否认职业教育对社会流动的促进作用,尤其是在农村劳动力转移上,但职业教育的功能确实有所缺失,造成了这种促进作用的弱化[21]。不少学者通过比较分析、线性回归、APC模型等证实了职业教育兼具“安全网”与“分流器”的作用。与初中和普通高中的群体相比,职业教育群体具有一定的社会地位优势,能够支持个体实现社会阶层提升,有力地体现了“安全网”效应,此外该效应还存在城乡与性别差异。但与高等教育相比,职业教育在帮助个体社会地位获得上存在较大劣势,“分流器”作用显著[22][23][24]。

综上所述,已有研究勾勒出了一条职业教育—阶层固化—社会发展的因果关系路线。教育是个人迈进社会的必由之路,良好的教育制度能帮助个人实现自我价值,也能促进社会发展。当前,职业教育制度有所缺漏,因可能造成阶层固化沦为社会阶层再生产的工具,而广受公众诟病。同时,已有研究也存在一定的不足:一是研究类型有待丰富,当前思辨性研究较多,实证研究较少,难免落入理想化而不着实际的窠臼;二是研究方法有待提升精准性和严谨性,特别是线性回归很难排除干扰因素的影响;三是研究内容有待完善,已有研究更关注职业教育对客观社会阶层的影响,而对主观社会阶层影响的研究较为薄弱,对代际阶层与代内阶层固化分析还需进一步详尽深入。

三、研究设计

是否就读职业教育并不是随机的,而是具有自选择性的,是由诸如自身个体特征或家庭条件等因素决定的。之前的研究只将职业教育作为一个变量进行测算而未消除其他因素的干扰,因此,运用OLS模型回归或logit模型回归估计的结果均会出现偏差。由于影响就读职业教育的因素与其他相关联因素未被剥离,无法单纯地得到职业教育对社会阶层变动的影响大小。因此,本研究将采用倾向得分匹配(PSM)方法进行分析,该方法能很好地降低自选择性带来的误差,得到更为准确的结果。倾向得分匹配是准实验设计的一项经典方法,该方法尝试建立一个可比较的控制组,作为合理的反事实,试图估计个体在非随机分配到实验组和对照组的情况下自变量对因变量的影响。

(一)计量模型

为评估职业教育对社会阶层固化的影响,本研究构建了社会劳动力群体阶层固化计量模型,表达式如下:

Yi=α+δDi+βXi+εi (1)

式(1)中,Yi表示阶层固化程度;Di表示最高教育程度是否属于职业教育(Di=1为职业教育,Di=0表示非职业教育),δ表示职业教育对阶层固化的影响程度;Xi为其他控制变量,β为控制变量的系数;α为常数项;εi为干扰项。

若社会劳动力群体是被随机分配到职教组与非职教组中,则(1)式中δ代表其影响的净效应。但劳动力是否就读职业教育往往是由其家庭条件决定的,如家庭经济水平、父母受教育水平、父母职业等,而这些因素同样会对其社会阶层感知造成影响。因此,是否毕业于职教若非随机分组则会导致估计结果出现偏差。倾向得分匹配(PSM)是目前常用来处理此类问题的方法,其基本思想为通过对毕业于职业教育与非职业教育的劳动力进行匹配,根据可观测特征找到两组中最为相似的个体,使得两组群体趋于均衡可比,进而比较其阶层固化程度。具体而言,最高学历为职业教育群体的倾向匹配得分为既定条件下其毕业于职教的概率,通常用logit模型或probit模型进行估计。本研究采用logit模型,表达式为:

(2)

式(2)中,P(Di=1│Zi)为社会劳动力毕业于职业教育的倾向匹配得分或概率,Zi为匹配变量。

得到倾向匹配得分之后,选择合适的匹配方法对非职业教育毕业的群体进行匹配,进而采用其阶层固化的平均处理效应(average treatment effect of the treated,ATT)对职业教育对社会阶层固化的影响进行估计。表达式为:

ATT=E(Y1│D=1)-E(Y0│D=1)=E(Y1-Y0│D=1)(3)

式(3)中,Y1表示职业教育毕业的社会劳动力阶层固化程度;Y0表示非职业教育毕业的社会劳动力阶层固化程度。

倾向得分匹配法包括几类匹配方法,本研究将采用近邻匹配与半径匹配法进行研究,以此来验证结果的稳健性。

(二)数据来源

本研究选取2018年中山大学中国劳动力动态调查(CLDS)个人问卷数据,该调查以15~64岁的劳动年龄人口为对象,对中国城市和农村的居住者进行两年一次的追踪调查,调查议题包括劳动力的教育、就业、职业流动等。

职业教育作为类型教育,包括中等职业教育与高等职业教育两个层次。为了便于合理比较,将总样本分为两个子样本。其中,中等职业教育与普通高中及以下学历为一组子样本,经筛选与清理后,样本量为7399;高等职业教育与本科及以上学历为另一组子样本,样本量为1130。

(三)变量选择

1. 因变量

本研究选用主观社会阶层来测量劳动力社会阶层固化情况。之所以选用主观社会阶层,一是现有职业教育与社会阶层或地位的研究中,主要集中于客观社会阶层研究,对主观社会阶层讨论较少;二是从布迪厄的观点来看,人们的阶层认知还体现在生活方式与文化资本上[25],而这难以用客观指标测量,并且我国也尚未明确社会阶层的划分标准;三是客观阶层要被主观感知才能与社会态度和行为逻辑相关联,社会冲突与矛盾往往来源于人们的认知和体验[26]。问卷采用经典Mac Arthur社会阶层测量量表,测量时给被试呈现一个10级阶梯,从下至上代表社会十个等级的阶层位置,要求被试评定自己属于梯子的哪一级,最高的“10”分代表最顶层,最低的“1”分代表最底层。

社会阶层固化情况分为代内与代际两个维度进行研究,代内采用“您认为您5年后将会在哪个等级上”与“您认为您自己目前在哪个等级上”两题项数值之差表示。代际采用“您认为您自己目前在哪个等级上”与“您认为在您14岁时,您的家庭处在哪个等级上”两题项数值之差表示。差值小于0表示阶层向下流动,大于0表示向上流动,越趋近于0表示阶层固化越严重。

2. 自变量

本研究自变量为最高学历是否属于职业教育,1=是,0=否。

3. 协变量

倾向得分匹配的关键一步是选择合适的协变量,协变量应尽可能囊括影响劳动力选择就读职业教育以及可能对其社会阶层固化造成影响的因素。基于此,参考以往研究经验与本研究实际需要,选取以下变量作为协变量:

(1)性别。二分变量:1=女,2=男。已有研究表明,在世界范围内,职业教育体系存在机会性别不均等的问题[27]。并且,女性社会地位偏低,提升女性社会地位一直是世界各国的热门话题。因此,将性别变量作为影响因素纳入协变量。

(2)户籍。分类变量:1=农业户口,2=非农业户口,3=居民户口。将个体出生时户籍纳入协变量,主要是考虑到选择就读职业教育与社会阶层感知均存在城乡异质性。

(3)职业类型。“1.党政机关、人民团体、军队,2.国有/集体事业单位……11.自由职业者,12.无固定工作者”,从职业声望理论来看,该职业类型选项中,数值越大,职业声望越低[28]。父母职业是影响子女就读职校的关键因素之一,越是像农民工、无业居民等低阶层家庭越会倾向于选择让孩子上职校[29]。此外,父母职业是代际阶层流动的重要参考因素之一,个体自身的职业类型也决定着其对阶层的主观感知。因此,有必要将父母以及个体自身的职业类型都纳入协变量进行匹配。

(4)父母受教育水平。选取14岁时父母的受教育程度,“1.未上过学,2.小学/私塾……10.硕士,11博士”。父母受教育水平同样是影响子女就读职校的重要因素,父母受教育水平常常被作为控制变量纳入回归分析当中[30]。

(5)经济收入。个体经济收入也是其社会阶层认知的基础来源之一,为避免极端值的影响,将个体收入取对数后纳入协变量进行匹配,数值越大表示收入越高。

四、实证结果

(一)描述统计与差异分析

为了解处理组(职业教育毕业的劳动力群体)与控制组(非职业教育毕业的劳动力群体)在主要变量之间的差异,本研究通过描述统计与独立样本t检验进行初步分析。结果如表1所示。

纵向来看,中等教育学历层次中,职业教育与普通教育群体在代际与代内阶层固化程度、父母职业类型、父母教育程度、自身职业类型以及自身经济收入等方面存在显著性差异(p<0.05)。社会阶层方面,与普通高中及以下毕业的劳动者相比,中职劳动者阶层向上流动程度显著偏低,代际阶层固化倾向更高;但代内阶层向上流动更高,中职教育很大程度上能够帮助劳动者提升自身社会阶层。父母职业类型与受教育程度方面,与普高和更早失学的群体相比,中职学生的父母普遍拥有更好的职业声望和受教育程度,尽管如此,此二者仍然位于社会低水平范围。从劳动者自身职业与收入来看,接受中职教育群体的职业地位与收入水平均显著高于普高及以下毕业的群体,这也客观印证了中职教育对个体社会阶层提升的效益。高等教育学历层次中,接受高职教育与普通高教的劳动力群体在户籍、父母职业类型与受教育水平、自身职业类型等方面存在显著差异。就社会阶层而言,两个群体在代际与代内阶层固化程度方面均无显著差异。与本科及以上毕业的普通高等教育群体相比,高职教育群体来自农村户籍的比例更大,父母职业声望与受教育程度也显著偏低。就自身发展而言,接受高职教育劳动者的职业地位明显不如接受普通高等教育劳动者,但两者收入差异却并不显著。

横向对比来看,高等教育以下层次,接受职业教育的群体家庭背景优于普通教育,毕业之后个人的未来发展也优于普通教育,自身社会阶层提升程度也更大;在高等教育层次中,相较于普通教育,接受职业教育群体的社会出身、家庭背景更为弱势,毕业之后获得的职业地位也相对更低。就当前的统计结果来看,不同于中职教育的是,高职尚未表现出对同层次学历群体社会阶层变动的显著影响。

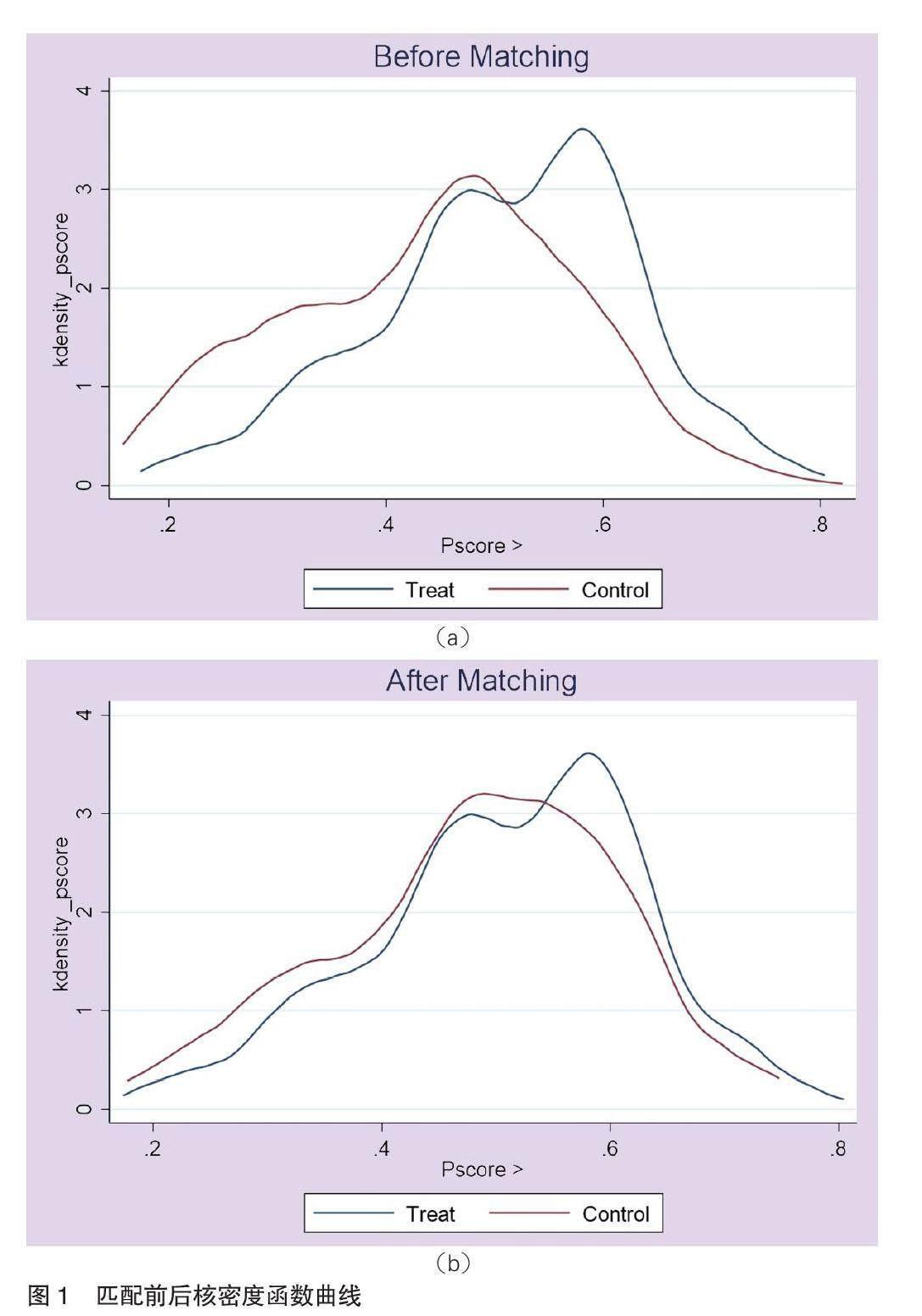

(二)匹配质量检验

共同支撑假设与平衡性检验是倾向得分匹配(PSM)能否成功进行的关键条件。首先,进行共同支撑假设检验。为了使处理组(职业教育毕业;Treat)与对照组(非职业教育毕业;Control)能匹配到特征更为相似的个体,同时减少匹配样本损失,需要共同支撑域范围尽可能广。经验证,高职组子样本与中职组样本均能通过平衡性检验。以高职组子样本为例,为了直观地观察处理组与对照组共同支撑域,图1(a)(b)分别绘制了匹配前后处理组与对照组倾向得分的核密度曲线。由图1可见,匹配前处理组与对照组核密度函数曲线表现出较明显差异,匹配后,二者重合度显著提升,更为趋近,说明匹配效果较好。

对匹配后的平衡性进行检验。经过近邻匹配(11匹配)后,表2展示了匹配前后解释变量的平衡性检验结果。如表2所示,各匹配变量标准化均值差异均小于10%,t检验结果显示,匹配后各协变量组间差异均不显著,表明样本匹配较好。由此可见,匹配后显著降低了样本偏差,提升了两组样本特征的相似度,可以认为其平衡性通过检验。

(三)职业教育对社会阶层固化的影响

为了检验倾向得分匹配(PSM)结果的稳健性,本研究采用近邻匹配、半径匹配两种方法进行估计,并报告了两种方法的平均处理效应。如表3所示,不同匹配方法在显著性检验上结论一致,表明结果具有较好的稳健性。分组来看,在中等教育层次中,中职教育对代际阶层固化影响并不显著,未经倾向得分匹配处理的结果会高估中职教育对阶层向上流动的抑制作用,即高估了其对阶层固化的强化效果。另一方面,经过匹配后的中职教育依旧能显著提升代内阶层向上流动水平,对打破个人生命历程中的阶层固化具有积极作用。高等教育层次中,高职教育会加剧代际阶层固化程度,而未经匹配时,明显低估了高职教育对加强代际阶层固化的效应。对于代内阶层固化来讲,匹配前后结论基本一致,高职教育对其影响并不显著。

五、结论与建议

本研究运用倾向得分匹配法(PSM)探究职业教育是否加剧社会阶层固化这一议题,发现三点重要结论。

第一,从独立样本t检验结果来看,不同教育层次中职业教育对社会阶层固化影响存在差异。具体而言,中等教育层次中,中职教育群体代际阶层向上流动感知明显低于普高以及下群体,有加剧代际阶层固化的风险。但其能提升代内阶层向上流动水平,促进个人发展。高等教育层次中,与普通高等教育相比,高职教育无论是在代际阶层还是代内阶层流动上均无明显差异,对社会阶层固化影响不显著。

第二,职业教育群体与非职业教育群体在户籍、父母职业类型、父母受教育程度、自身职业类型、经济收入等方面存在显著性差异。中等教育层次中,中职教育群体父母职业声望与受教育程度更高,且该群体毕业后获得的职业与收入普遍更好。高等教育层次中,高职教育群体农村出身比例更高,父母职业声望与受教育水平更低,毕业后获得的职业地位也偏低。

第三,采用倾向得分匹配法(PSM)控制了样本群体个体与家庭等特征后,研究得到职业教育对社会阶层固化影响的净效应。发现中职教育能显著提升代内阶层向上流动,有助于打破代内阶层固化,但对代际阶层固化影响不显著,传统对比分析方法高估了中职教育对代际阶层固化的促进作用。高职教育对代际阶层向上流动具有显著抑制作用,将加剧代际社会阶层固化,传统对比分析低估了其对代际阶层固化的强化作用。但高职教育对代内阶层固化影响不大。本研究结论大致与王奕俊等人的研究相似[31],但本文优化了实证分析方法,并在代际与代内阶层之间发现了更多更细致的差异。

冲破桎梏还是重塑区隔?关于社会阶层固化或是流动,职业教育的影响呈现两极分化的走势。这与职业教育本身以及其在社会制度中扮演的角色高度相关,其背后可能存在深层的机制影响。

式微的中职教育成为教育扶贫扶弱的最后阵地,在社会排挤效应下最终仅能指向有限的个人发展。近年来,中职教育招生规模逐渐下滑,普职比大体相当的要求实现难度越发加大,中职教育吸引力严重不足[32]。农村学生被认为是职业教育的主体,主要由于其有向城市转移的意愿以及较低的职业期望[33]。然而,对于农村初中生来讲,就读中职的意愿其实并不高,反而更愿意选择普高教育。愿意选择中职教育的往往是成绩表现较差的学生[34]。造成中职教育吸引力低下的原因:一是中职教育人才培养无法适应产业结构升级的需要,毕业生就业困难;二是中职毕业生职业认同感较低、工作时间长、薪酬收入低,就业质量不高;三是中职教育一直被认为是终结性教育,上了中职表明与大学再无关联。这种种因素都共同指向了中职生的未来去向——低端产业的廉价劳动力。徘徊在社会结构的边缘,中职教育尴尬的发展困境可以用社会排挤理论来解释。中职教育办学条件薄弱体现体制性排斥;市场劳动力分割体现市场性排斥;职教受到社会轻视、认同感低,体现文化性排斥[35]。多重社会排斥导致中职教育丧失了大部分的社会功能,使得中职教育基本无法扭转家庭、经济、文化等资本带来的弱势,实现代际社会阶层跨越难上加难。在此情景下,无论是政策导向还是现实选择,中职教育都成为吸纳贫困生与“学困生”的主要教育场所,成为扶贫扶弱的主要阵地。虽然在代际阶层向上流动的作用不明显,但值得欣慰的是,中职仍然为个人发展提供了有力的帮助。中职毕业生群体大多获得了一技之长,掌握了生存技能,一定程度上提高了劳动力的人力资本水平。因此,中职教育在代内阶层向上流动方面具有显著的促进作用,这一现象同样体现了职教在个人生涯发展中的持续性效益。

日益膨胀的文凭效应不断提高主要劳动力市场的进入门槛,挤压了高职教育群体进入高地位职业类型的通道,定格了其社会阶层认同。筛选理论认为,教育并不是提升个人能力的过程,而是个人能力的信号发送装置,通过将此信号发送给雇主,以达到获得高地位职业和高水平收入的目的[36]。而文凭效应恰好验证了这一理论的正确性。已有学者研究表明,专科文凭的个人收益率远远低于本科文凭[37]。在职业本科提出以前,高职教育一直被认为是“本科教育的压缩饼干”,高职教育群体则被看成“被淘汰的大学生”,学历层次认可度不高。而随着高校扩招,文凭越发贬值,导致主要劳动力市场的进入门槛越来越高,而只拥有专科文凭的高职群体在就业市场中劣势凸显。由于文凭关乎初职业的获得、职业晋升等方面,高职群体从起步就被限制在了社会地位较低的职业类型里,这严重阻碍其代际社会阶层向上流动的感知,加深了阶层固化态势。而另一方面,与本科或研究生教育群体相比,高职群体在收入和个人代内阶层流动上并未表现出显著差异,但也并未提高高职教育的吸引力。这可能与社会“重智轻劳”的观念有关,有家长表示,“宁愿让孩子去坐月薪3000元的办公室,也不愿他去月薪6000元的车间”。

基于研究结论与讨论分析,为实现职业教育对社会发展的正向作用,助力打破社会阶层固化,支持社会阶层有序流动,提高职业教育吸引力,本研究提出三点建议。

一是深入推进职业本科教育,提升职业教育学历层次,丰富技能人才培养类型。职业教育不应成为终结性教育,在文凭效应突出的现实背景下,提升职业教育群体的学历层次是促进其社会阶层提高的有力方式。同时,职业本科教育应保持职业教育特色,要区别于普通本科教育,做好高技术人才培养工作。随着数字经济蓬勃发展,人工智能产业日益兴起,职业本科应为高新产业提供合格的人才供给。高技术职业在社会中的地位不言而喻,这是职业教育打破社会阶层固化的优势途径。

二是变革中职教育培养导向,提高中职教育升学率。在社会大众受教育程度普遍提升的时代,中职教育层次带给个人的收益十分低下,目前中职的最好出路就在升学。可以通过推进“职教高考”制度拓宽中职教育升学渠道,优化文化素质教育与职业技能培养模式,提高中职生进入高等职业教育的机会。

三是尝试推行“职业教育高端人才专项培养计划”试点工作,切实改善大众对职业教育消极认识的社会风气。社会观念的改观不能仅仅靠舆论引导,还应切实让大众看到职业教育的优势,只有物质基础的改变才能带来认知的变化。可以尝试在部分职业院校中推行高端人才专项培养计划,与学习成绩较好的学生签署协议,保证其通过接受优质的职业教育之后能进入社会头部企业,并且获得良好的职业发展机会。只有看到了职教具有切实提升学习者社会地位的路径,才能有效改善社会大众对职业教育的刻板印象。

参 考 文 献

[1]中国青年报.纪宝成:市长市委书记孩子几乎不上职业院校[EB/OL].(2013-04-15)[2024-03-20].http://zqb.cyol.com/html/2013-04/15/nw.D110000zgqnb_20130415_1-11.htm.

[2]新浪教育.高职招生占普通本专科52.9% 职校超七成学生来自农村[EB/OL].(2020-12-09)[2024-03-20].https://edu.sina.com.cn/gaokao/2020-12-09/doc-iiznctke5584900.shtml.

[3]腾讯网.北大教授姚洋:发达地区尝试中考分流,农村孩子不分流都上普高[EB/OL].(2020-01-16)[2024-03-20].https://new.qq.com/rain/a/20220116A03JTX00.

[4]JACKMAN M R., JACKMAN R W. An interpretation of the relation between objective and subjective social status[J].American Sociological Review,1973,38(5):569-82.

[5]KRAUS M W, PIIFF P K, KELTNER D. Social Class, Sense of Control, and Social Explanation[J].Journal of Personality and Social Psychology, 2009(6):992-1004.

[6]E.迪尔凯姆.社会分工论[M].狄玉明,译.北京:商务印书馆,1995:157.

[7]KRAUS M W, PIFF P K, MENDOZA-DENTON R, et al. Social class, solipsism, and contextualism: How the rich are different from the poor[J].Psychological Review,2012,119(3):546-572.

[8]李培林.社会冲突与阶级意识当代中国社会矛盾研究[J].社会,2005(1):7-27.

[9]郑杭生.社会学概论新编(第三版)[M].北京:中国人民大学出版社,2003:244.

[10]马传松,朱挢.阶层固化、社会流动与社会稳定[J].重庆社会科学,2012(1):35-39.

[11]ERIKSON, R., GOLDTHORPE, J.H. Has Social Mobility in Britain Decreased? Reconciling Divergent Findings on Income and Class Mobility[J]. The British Journal of Sociology,2010(61): 211-230.

[12]邹士年.阶层固化加剧我国贫富差距扩大[J].宏观经济管理,2012(10):24-25.

[13]马传松,朱挢.阶层固化、社会流动与社会稳定[J].重庆社会科学,2012(1):35-39.

[14]Levento?lu B. Social mobility, middle class, and political transitions[J]. Journal of Conflict Resolution,2014,58(5):825-864.

[15]曹义恒,胡建兰.中国当前阶层固化趋势及其对党群关系的影响[J].马克思主义与现实,2015(1):162-166.

[16]万恒.发展中的“中间阶层”背景下职业教育改革发展方向探析[J].职业技术教育,2011(1):5-8.

[17]谢志平,周德义.社会分层、社会流动与职业教育[J].教育与职业,2010(3):5-7.

[18]曾阳,黄崴.扩大“中间阶层”:近十年我国职业教育与社会流动研究述评[J].现代教育管理,2015(1):104-108.

[19]熊易寒.底层、学校与阶级再生产[J].开放时代,2010(1):94-110

[20]LING MH.“Bad students go to vocational schools!”: Education, social reproduction and migrant youth in urban China[J].China Journal.2015(73):108-131.

[21]付雪凌,石伟平.建设和谐社会与职业教育发展[J].职业技术教育,2007(10):5-8.

[22]王奕俊,胡慧琪.“安全网”还是“分流器”?职业教育对于社会流动影响的实证研究——基于CFPS的证据[J].华东师范大学学报(教育科学版),2022(7):69-84.

[23]王奕俊,胡慧琪.职业教育能促进受教育者的社会地位获得吗——来自中国家庭追踪调查的证据[J].现代教育管理,2022(6):99-109.

[24]刘云波,张叶,杨钋.职业教育与个人的社会地位获得——基于年龄与世代效应的分析[J].教育研究,2023(1):128-143.

[25]BOURDIEU. Distinction: A social critique of the judgement of taste[M].Cambridge: Harvard University Press,1984:331.

[26]李培林.社会冲突与阶级意识当代中国社会矛盾研究[J].社会,2005(1):7-27.

[27]张祺午,陈衍,于海波,等.各国职业教育性别教育机会的比较分析[J].教育科学,2011(3):87-92.

[28]李春玲.当代中国社会的声望分层——职业声望与社会经济地位指数测量[J].社会学研究,2005(2):74-102+244.

[29]沈有禄.谁愿意让孩子接受中等职业教育——基于对“三州”地区15428名初三学生家长的调查[J].教育研究,2022(7):114-125.

[30]易全勇,姚歆玥.职业教育促进代际流动的动能循证——基于CFPS的经验证据[J].教育科学,2023(3):66-74.

[31]王奕俊,胡慧琪.“安全网”还是“分流器”?职业教育对于社会流动影响的实证研究——基于CFPS的证据[J].华东师范大学学报(教育科学版),2022(7):69-84.

[32]马欣悦,石伟平.现阶段我国中等职业教育招生“滑坡”现象的审视与干预[J].中国教育学刊,2020(11):66-71.

[33]汤生玲.职业教育如何增强对农村学生与家长的吸引力[J].职业技术教育,2009(34):62-65.

[34]黄斌,徐彩群,姜晓燕.中国农村初中学生接受中职教育的意愿及其影响因素[J].中国农村经济,2012(4):47-56.

[35]曲正伟.我国中等职业教育的困境及其制度解答[J].教育发展研究,2006(1):18-22.

[36]SPENCE, A. M.. Job market signaling[J].Quarterly Journal of Economics,1973(3):355-374.

[37]沈红,张青根.我国个人教育收益中文凭效应的计量分析[J].教育与经济,2015(1):29-36.

Does Vocational Education Really Exacerbate Social Stratification?

——An Analysis Based on Propensity Score Matching (PSM)

Zhang Luo

Abstract Vocational education plays a crucial role in promoting the rational flow of social structure in China. Based on the data of China Labor Force Dynamics Survey (CLDS), the Propensity Score Matching (PSM) method was used to test whether vocational education would exacerbate social stratification in China. It is found that there are significant differences between vocational education and non-vocational education groups in terms of household registration, parents occupation type, parents education level, their own occupation type, and economic income. After eliminating the “self-selective” bias, in the secondary education level, vocational education can promote the upward mobility of intra-generational classes, while in the higher education level, higher vocational education can intensify the inter-generational class solidification. The underlying mechanism lies in the fact that secondary education, in its decline, can only lead to limited personal development due to the social exclusion effect, while the inflated diploma effect raises the entry thresholds of the main labor market, squeezing the access of the higher vocational education group to high-status occupations. The study suggests that we should raise the academic level of vocational education, increase the rate of secondary education, and implement the pilot project of “Special Training Program for High Talents in Vocational Education”, to improve the attractiveness of vocational education.

Key words vocational education; social stratification; propensity score matching (PSM); diploma effect

Author Zhang Luo, PhD candidate of Huazhong University of Science and Technology (Wuhan 430074)