线形设计在改善公路景观中的作用探讨

吴钧

作者简介:吴 钧(1973—),硕士,高级工程师,主要从事道路工程勘察设计工作。

文章基于公路建设与环境、景观的关系,分析了公路景观设计的要求,并从优化线形几何设计以改善公路路容景观的理论和手段方面,探讨了线形设计在改善公路景观中的作用。

道路工程;公路;路线设计;景观工程

U412.3A291024

0 引言

公路作为社会交通的主要承载者,是我国最重要的基础设施之一,对发展社会经济、改善交通出行起到了极其重要的作用,但同时由于其本身特性,在修建公路的过程中难免对周边生态环境产生了各种不良影响,过去由于认知水平的有限及控制造价的因素,在公路的建设过程中往往单纯重视主体工程的施工,而忽视沿线环境的保护及改善,造成对生态环境的破坏。

随着我国国民经济的快速发展,人们生活水平、文化素质的不断提高,社会对公路建设提出更高要求,不再简单地定义在“安全”和“通达”的基本功能上,而开始提升公路的综合功能,追求出行的舒适性、美观性,公路景观设计也由原来的少挖少填避免破坏环境等进化到综合线形、结构、环保、人文等因素,使之成为系统化、特性化的景观新亮点。

1 公路景观概论

公路景观包括天然景观、人文景观和公路工程景观三部分。

天然景观是指因地球物理活动及地质演化自然形成且未受人类活动影响的景观,其三要素为地形、地貌、地物,是构成公路整体景观的主体。人文景观是指人类在其社会性活动中进行的建设或干涉行为形成的人工作品或痕迹。公路工程景观是指公路建设中刻意形成的工程景观,包括公路几何空间线形、相关构造物、公路沿线设施以及公路绿化等特殊工程景物,可通过景观设计及工程措施等手段实现。

公路景观设计是指在美学原理的基础上,根据公路外部环境结合公路自身线形(带状物)及构造物造型等,谋求整体景观协调、优美的过程。

近年来,我国的公路景观设计得到充分的重视,有了明显的改善,交通运输部颁布的《公路环境保护和景观设计规范》,在公路景观设计中得到了较好地执行,但其侧重点主要在工程环境保护,对公路线形在公路景观设计中所起的作用尚未引起足够的重视。引入航测高分辨影像、高精度数模、BIM正向设计等先进技术后,设计人员得以直观地检验线形与周边环境的契合情况,使公路景观设计得到较大的发展。

2 公路景观设计要求

公路景观不是单纯的工程景观,不能超脱于社会审美观的统一而独立存在,其必须与周边自然景观有机结合,在满足公路交通功能的前提下,以美学理论为指导,进行相应的规划与设计,使其具有使用和欣赏的双重功能[1]。公路景观造型主要包括带状线路空间几何造型、断面造型、构造物造型、交叉工程造型及服务设施、线外工程造型等,本文仅从路线设计出发对美化路线空间几何造型进行讨论。

随着公路等级及车辆运行速度的提高,驾驶者更多地将注意力集中在公路主体工程上,公路线形几何造型对驾驶者视觉的影响越来越大,而两侧自然环境产生的影响越来越小。公路线形设计在满足机动车行驶需求的基础上,开始兼顾满足司乘人员驾驶舒适性和视觉美感的要求。因此,公路线形设计必须强调关键技术指标的选择及线形组合,使之能结合周边地形和环境因素,与其有机地融合在一起,在视觉上体现出足够的诱导性和自然观感,避免或降低公路对自然环境产生的切割感和隔绝感。

公路景观设计除了要求公路自身景观和谐、统一外,还要求其与周边自然景观、沿线其他人工景观均达到和谐统一,从而建立起新的完整总体景观系统。公路线形设计应以优美的几何造型适应周边自然及人文环境变化,并使司乘人员产生心理上的舒适感为要求,因此,良好的公路线形设计除考虑安全、经济等因素外,还应充分注重公路景观的要求,达到以下设计要求。

(1)通视:要求路线空间几何分布各部分组合适当,在能清晰目视视距要求范围内前方路况的基础上,扩大司乘人员的斜向及横向通视范围,以消除行车时的心理压迫感。

(2)导向:建立一个由近及远的视觉系统,使司乘人员能清晰感知视距要求范围以外公路线形及走向,并能做出相应的驾驶措施。

(3)协调:创建美观和谐的空间几何造型,使公路自身融入沿线自然景观、其他人工景观,相互协调,避免格格不入。

(4)改善:对于原有地形、地貌杂乱无章或存在缺陷时,可结合公路线形设计对其进行修缮及调整,对原有景观进行改善。

线形设计在改善公路景观中的作用探讨/吴 钧

3 线形设计在改善公路景观中的作用

公路线形是平面线形、纵断面线形和横断面的集合体。在空间上,它是由长度、高度和宽度共同确定的三维立体线形[2],在三维空间要素基础上再引入“时间”以及“速度”的概念,则成为四维空间理论,公路线形也因此成为与时间因素及行驶速度密切相关的四维线形。

公路作为带状物,其几何线形是构成公路景观的基本元素,优美的公路线形是公路景观设计的基础,其重点体现在公路线形自身的优美、流畅、协调,以及公路线形与周边自然环境、其他景观的协调这些方面。

3.1 平面线形

平面线形采用直线、圆曲线、缓和曲线(回旋线)。

3.1.1 直线

直线是公路线形中最普遍的线形要素,在通常的平面设计中,要避免采用过长或者过短的直线,过长的直线行车感觉单调、呆板,过短的直线深感线形不顺畅,因此平面线形应以直线及不同曲率的圆曲线、缓和曲线相互组合搭配,敷设于相应地形地物中。见图1。

除考虑满足相关规范对直线长度的要求外,还应考虑其与周边地形、地物、各类景观的配合程度,使其满足司乘人员生理及心理舒适的要求,避免过度紧张驾驶或过度放松引发倦怠。

两同向圆曲线间直线不宜过短,这是因为司乘人员经常忽略该段直线,产生将两个曲线视同为一个曲线的错觉。而当两同向圆曲线间直线具有一定长度(但不足以在视觉上被分辨出单独的直线段)时,司乘人员常将该段直线看成与两端圆曲线呈反向小偏角的大半径曲线(断背曲线),造成视觉上的偏差,影响司乘人员对前方线形的判断,对行车不利。因此各国对圆曲线间的最小长度都有所限制,一般同向圆曲线间直线长度以>6 v为宜(以m计,以下同),受外在条件严格限制时,经论证应≥4.5 v;反向圆曲线间直线长度为≥2 v。

当采用非常长的直线时,路线通常难以适应周边地形变化,且单一线形极易使司乘人员感到单调和疲劳,造成偏道或超速,从而引发交通事故,因此德国、日本等发达国家将直线长度的最大值控制在<20 v,我国路线设计规范对此虽然没有专门的规定,但一般在设计中予以参考引用。

应尽量避免在长隧道内设置较长的直线,可用大半径的曲线予以替代,这是因为隧道内通常每隔一定距离设置有各彩色轮廓灯,由近至远重叠在一个视觉点上,容易引起司乘人员的注意力不集中,从而影响驾驶。

3.1.2 圆曲线

公路平面设计采用曲线最初是为绕避障碍,主要从降低造价来考虑的,例如减少土石方、减少拆迁等,其次则从安全因素考虑,例如采用较大半径避免急骤转向,很少从景观融合、美学造型、行车舒适度等因素来考虑。近年来,由于公路运行速度及车辆机械性能的提高,人们追求行驶过程的精神水平提高,开始“享受”驾驶过程,才意识到直线与圆曲线、复曲线、卵形曲线、缓和曲线、反向曲线等的科学合理组合,可以构成顺滑、连续、美观的空间线形,使司乘人员心旷神怡,保持警觉和兴奋,克服单调、呆板引起的疲劳和注意力不集中。

圆曲线半径值应结合周边各控制因素尽可能采取较大数值,以获得良好的行车视距及行车舒适感,并根据前后线形要素间相互关系,求得一连串平面线形的整体均衡。见图2。

当路线沿等高线或呈较小角度布设时,更容易与地形协调。除设置桥梁、隧道等构造物外,应尽量避免公路垂直或大角度穿越等高线。

平面曲线应根据周围地形、地物及沿途环境进行线形设计,比如路线从狭长地带通过时,外部景观对司乘人员将产生警惕情绪影响,促使司乘人员集中注意力及控制车速。而当路线从宽阔地带通过时,司乘人员容易产生放松和懈怠的感觉,此时需要通过种植一定程度的绿植来改善单调视觉。

采用过大的曲线半径往往导致曲线较长,不利于平纵组合设计,如采用半径>8 000 m的圆曲线,将导致局部视觉效果近似直线,破坏路线的空间几何造型,产生类似长直线上行驶出现的单调感和疲劳感。在大半径的曲线上行驶也会诱使车速过快,如果相邻曲线的半径之比偏大,则容易造成司机判断错误,增大事故概率。

汽车行驶在曲线上,假如其长度过短,将导致急促转向,使得离心加速度急剧变化,引发行车不适感,对司乘人员产生不良心理影响,提高事故发生率,因此一般对圆曲线最短长度有一定要求,通常≥3 s车程(以m计,以下同),一次转向完成的平曲线极限最短长度为1.5~1.8 v为宜。

3.1.3 缓和曲线

直线与圆曲线衔接时,若圆曲线半径值小于路线规范规定不设超高的最小半径时,需要在两者间设置缓和曲线过渡段,实现曲率半径线性变化,其目的主要为控制离心率加速度变化,同时控制超高变化引起的路面旋转角速度,缓和曲线主要采用回旋线。

缓和曲线的最小长度主要由满足超高渐变率所需长度,在实际设计中,缓和曲线主要作为在视觉上满足前方线形总体平滑圆滑效果,视觉良好的线形组合中一般缓和曲线设置较长,基本型曲线中缓-圆-缓长度之比一般以1∶1~2∶1为宜。

3.2 纵断面线形

纵断面线形分为直线和竖曲线。竖曲线设置在纵坡转折点处,用以缓和行驶车辆因运动中重力当量的变化而遭受的冲击,同时保证纵面凸形部分所必需的视距以及凹形部分满足汽车前灯所必须照射范围的最小值。从简化计算的角度出发,竖曲线主要采用圆曲线,国外某些地区可采用抛物线。

纵断面设计中应采用圆滑的线形以适应地形起伏变化,力求与平面协调。纵断面线形应设计成与平面线形密切结合、视觉上连续圆滑的线形。

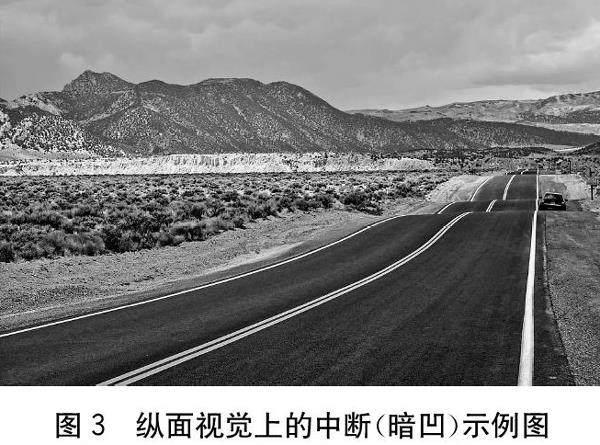

纵断面设计应努力做到纵面坡度均衡,避免造成空间线形扭曲、驼峰、跳跃等景观缺陷,尤其应避免出现视觉上的中断(俗称暗凹),即能看得见眼前和远处而看不见中间凹处的线形。一个较长段落内的纵坡如形成明显的单向变化趋势(如越岭线),在这个段落内应尽可能的采用同向变化的纵坡,避免形成反向坡,避免在视觉上产生公路与地形的切割感。见图3。

纵断面设计时应结合地形尽可能采用较长的纵坡,短的纵坡极易产生凹凸起伏纵面效果,给司乘人员造成颠簸不适的感觉,容易导致方向操纵失误,我国路线设计规范中规定最小坡长为2.5 v,实际使用中一般应≥6 v才能取得良好的线形效果,如受条件限制必须采用较短坡长时,应尽可能控制相邻坡度代数差,以期获得平顺连续的几何线形。

两个同向凹形竖曲线间如果设置了短直线,会导致司乘人员产生局部凸起的错觉,造成不良视觉效果,致使驾驶人员的紧张情绪,应将这两个竖曲线连接,或通过设置能将这两个竖曲线包含在内的大竖曲线来消除这一不良影响。

适当加大竖曲线半径对工程量总体增加不多,但对改善行车视觉十分有效,也有利于构造优美的纵面线形,特别是在与路线上的构造物例如桥梁、隧道配合时,更应注意这一点,目前路线规范中竖曲线的最小长度主要考虑满足3 s行程要求,而实际中应>9 s才不会在行车视觉上觉得该段曲线短促。

3.3 平纵组合

平纵组合重点考虑的是公路平、纵、横三要素间互相协调的问题,保持空间带状造型的流畅性,切忌设计线形对原始地形、地貌产生大量的切割,留下过多的人工痕迹,如反向于地形变化的圆曲线、反向于高差变化的纵坡等。平、纵面线形的技术指标应大小均衡,组合得当,避免从直、缓陡然变化到坡、弯,使公路线形和驾驶体验感在视觉上乃至心理上保持协调,并有利于保障行车安全和排除路面积水。平面半径与竖曲线半径的取值若不均衡,不仅造成工程量的浪费,同时也将失去平、纵线形中指标低的一方的视觉性,进而导致心理上失去均衡。

平、纵线形组合应充分对应保持平面线形与纵面线形的对应,构造顺畅优美的线形,在视觉上自然诱导司乘人员的视线,并保持视觉上的连续性。平曲线与竖曲线一一对应,平曲线稍长于竖曲线,是十分理想的空间组合,可构成连续顺畅、造型优美的空间几何线形。

直线段内插入半径较小的竖曲线、竖曲线与缓和曲线出现大段落的重叠、在长直路段上设置陡坡及小半径凹形竖曲线,都将致使几何线形显得呆板、僵硬,导致司乘人员在视觉上产生硬弯的错觉,与周边地形不匹配,从而产生紧张的驾驶感觉,应予以避免。

从线形美学角度而言,司乘人员在一个线元段内同时看到两个甚至更多的竖曲线时,会产生公路被扭曲或被隔成若干段的错觉,从而感到困惑和紧张,导致不安的行车反应,应尽量予以避免。在确保视距的前提下,对司乘人员能看见的前方道路一定长度范围(3~6倍视距)内线形应予以控制,其视觉上的平面同向变化不应超过两个,反向变化应≤3个,其视觉上的纵面凹凸变化应≤3个。见图4。

在某些特殊地区,受地形限制必须在长的平面直线上设置多个竖曲线,难免导致公路几何线形及行车视觉上的驼峰和暗凹,这时应注意改善纵坡线形,减小相邻纵坡代数差,同时尽可能加大竖曲线半径并将竖曲线连接起来,设置成连续的复曲线,或者调整平面线形,设置大半径的长曲线代替直线,以美化路线空间几何造型,改善行车视觉。实践证明,在平曲线为直线或长大半径曲线上设置坡差<1%、坡长≥700 m、竖曲线长度≥400 m的2~3个变坡的平纵组合,不会导致驾驶者产生线形不连续的感觉。

对于受到地形及地貌条件限制,无法利用平纵组合有效完成视觉导向的地区,可通过设置防护蓬、植树、边坡、交通等工程手段来改善公路环境,并完成辅助向导,例如在下坡转弯路段的外侧及直线越岭坡顶路段植树,可起到诱导司乘人员视线至道路上的作用,消除其行车不安全感。

4 结语

公路线形是影响车辆运行最重要的因素,确定公路线形的各种因素错综复杂,造型优美、令人满意的线形,可改善公路路容景观,提供更为舒适良好的行车环境,不仅能使司乘人员心旷神怡,得到美的享受,同时可以保持司乘人员的警觉性和兴奋性,克服行驶疲劳和注意力下降,降低事故发生率。

参考文献

[1]刘贵军,高速公路路域景观设计技术[J].黑龙江交通科技,2010,33(9):28-29.

[2]张 元.公路设计对交通安全的重要性[J].城市建设理论研究(电子版),2014-01-15.

——《势能》