交通规划与产业布局协同发展路径研究

刘涛 李博威

基金项目:广西哲学社会科学规划研究课题“广西交通规划与产业布局研究”(编号:17BJY005)

作者简介:刘 涛(1980—),硕士,高级工程师,研究方向:交通运输规划与管理、综合交通运输。

针对当前交通规划与产业布局二者发展之间存在相互割裂的实际情况,文章从广西的发展情况入手,通过对其近年来交通与产业发展过程中的实际情况与存在问题进行研究剖析,并根据影响交通与产业二者发展过程的相关指标因素进行因果关系分析。同时,引入系统动力学理论方法,通过对交通规划与产业布局二者之间的发展关系构建系统动力学模型,探究二者间的相互联系,进而揭示出交通与产业之间相辅相成、交替演化的发展全过程。研究结果可为交通与产业协调发展提供分析保障,也为决策者在进行规划布局时提供理论依据。

交通规划;产业布局;综合交通运输;系统动力学

U491.1+2A592054

0 引言

进入“十四五”新发展时期,我国陆续出台了一系列指导各行业各领域发展的“十四五”规划,其中,涉及交通与产业的相关规划发展路径清晰,目标明确,具有很强的指导意义,起到引领发展的作用。与此同时,现阶段针对于交通规划或产业规划相关方面的研究均已形成了较为完善的理论体系,但少有将交通规划与产业规划进行协同考量、结合考虑的相关研究。现有的交通规划和产业规划由于事权分立,由不同的职能部门进行规划布局,二者未能很好地对接协调,造成铁路、公路、水运、航空等运输方式与产业布局产生衔接不足、规模不相匹配、路线不尽合理等诸多问题。就“交通”论“交通”,就“产业”论“产业”,就“城镇”论“城镇”的传统规划模式、发展模式,特别是在新型城镇化发展进一步加快的当前,无论从区域一体化的发展需求,还是从构建区域综合交通运输体系自身发展的诉求来看,都难以为继。因此,需要从交通、产业以及空间布局相协同的角度,重新审视交通规划与产业发展的关系和相互作用,以更好地指导交通规划编制、产业布局模式,让交通基础设施更好地服务于产业发展,对交通和产业发展都起到促进作用。此外,交通基础设施建设同时也作为支撑国民经济和产业发展的基础性、战略性产业,进一步明确交通规划如何支撑、服务、保障和引导产业发展,以及产业布局如何影响交通规划是需要进一步深入研究的重难点问题。

当前,交通规划与产业布局协同发展的相关研究较少,大多是单独就交通规划或产业布局开展相关研究工作,且少有将二者进行协同考量。赵坚等[1]以Hirschman理论为基础分析交通运输对经济增长的促进作用;杨会全[2]采用主成分分析法和熵权法,计算出城际交通对区域产业竞争力的贡献率大小和单位交通投入的经济产出;王俊文[3]在对已有的交通运输与区域经济协调发展相关研究理论和方法的基础上,从效率和公平两个角度,提出了交通运输在促进区域经济发展与提高经济运行效率,以及维护均衡发展并保证社会公平等两个方面的作用和具体实现路径;杨洋[4]通过分析我国东部、中部和西部地区经济发展的差异性,从历史、区域角度,通过构建运输对象指标、运输量指标以及运输网指标三个方面,细致分析工业化与交通资源配置之间的协调程度;郝伟伟等[5]以北京市为例分析了产业布局与交通系统之间的相互关系,并提出产业布局由“单中心”向“多中心”转变所需要的城市交通发展策略,即大力发展和完善中心城区公共交通、进行枢纽综合立体开发到以公共交通为导向开发和建立TOD社区,同时提出,从根本上解决产业布局与交通系统间不协调的问题,需要尽快建立一体化管理体制,实现交通与产业的发展从规划到管理上实现有机结合;黄喜平[6]以广西南宁市蒲庙镇为例,基于统筹城乡的背景下对该镇交通规划与产业布局进行科学合理的研究安排;张国华等提出了产业、空间、交通三要素理论,并在城市综合交通体系规划技术转型[7]、高速交通网络构建下的城镇空间结构发展趋势[8]、临空经济区发展规划技术体系[9]、规划协同创新研究[10]等方面开展了相关研究工作。

现阶段相关研究多数是从提出交通基础设施的建设改善、区域的可达性提升会影响区域产业的发展等方面开展,少有从区域产业布局规划的角度来分析对交通规划、运输方式的影响。同时,本文以广西为例,广西地处三南地区,与越南接壤,拥有北部湾沿海港口,交通区位优越,如何通过综合交通规划,充分与产业发展、城镇发展等进一步衔接,促进城镇化发展、产业转型升级,是需要重点考量的问题。

1 广西综合交通运输发展分析

1.1 综合运输能力发展分析

改革开放以来,自治区政府对交通运输基础设施建设不断重视,区内交通运输建设历经从起步到稳步快速增长阶段。而交通运输业作为一项基础性服务业,影响着国民经济、空间布局以及产业结构的发展。

从2010至2019年间,全区各运输方式的运输线路里程都得到跨越式发展。其中,铁路运营里程从2010年的3 174 km增长到2019年的5 206 km,总里程增长39.03%,年平均增长4.34%;高铁自2013年在广西通车以来,由通车时的785 km发展至2019年的1 792 km。公路方面,从2010年的101 782 km增长至2019年127 819 km,里程增长20.37%,年平均增长2.26%,其中高速公路里程从2010年的812 km增长至2019年的6 026 km,里程增长86.53%,年平均增长9.61%。内河航道通航里程方面,从2010年的5 591 km上升至2019年的5 873 km,里程增长4.80%,年平均增长0.53%。如图1~3所示。

同时,在全区客货运量方面,历年各运输方式客货运量也呈总体增长态势。根据相关数据分析可知,从2000至2019年间(注:从2013年起统计口径发生变化),各运输方式客运总量从42 952万人增长至49 990万人,货运总量从31 270万吨增长至183 052万吨。各运输方式客货运量变化情况及其增长率如图4~7所示。

1.2 综合运输结构发展分析

从运输结构上看,近年来,广西主要以公路运输为主,在客运结构方面,公路运输分担率占总运输结构的比率最高。由相关数据可知(见图8),从2000年至2019年间,公路运输分担率占比从近92%下降至70%左右,但全区客运市场仍以公路运输为主;铁路客运呈小幅回升态势,从最低分担率占比3.61%回升至2019年的23.56%,这归因于国家的政策引导以及高速铁路在广西的快速发展,舒适的乘车环境及高效的运输效率使得越来越多的旅客选择铁路出行;水路客运方面,一直呈反复波动态势,其分担率占比也较小,仅占全区客运总量的1%~2%;民航客运方面,近年来也呈稳步回升态势,全区客运占比从0.80%上升至5.81%。总体来说,全区客运运输市场主要由公路、铁路、航空运输构成,公路客运占据绝大多数,铁路客运和民航客运近年来呈上升趋势。

在货运结构方面,公路货运也拥有较高占比。根据相关数据可知(见图9),从2000年至2019年间,公路货运分担率保持在70%~80%;反观铁路货运市场,近年来呈逐步下降趋势,由近20%下降至4.59%;水路货运方面,近年来也呈增长态势,从近6%上升至17.42%,而运量大、运价低等是货主优先选择水路运输的首要因素;民航货运较为稳定,始终保持0.01%左右的分担率占比。

综上所述,总体而言广西客货运输市场在运输结构的构成上存在一定的不合理性,公路客货运输量占比过大,分担率较高,而铁路、水路等运量大、运价低的客货运输方式占比较小,不符合当前绿色低碳的交通发展理念。对此进行深入剖析,可知造成广西客货运输结构发展不合理的主要原因包括:

(1)相关交通基础设施建设不够完善;

(2)交通结构与交通规划布局不尽合理,交通资源配置不均;

(3)运输产品无法满足顾客的实际运输需求;

(4)不同运输方式间的衔接存在一定障碍。

针对以上问题,应调整地区运输结构,完善相关产业设施布局,优化资源配置,提升运输产品的时效性和服务水平,充分发展当前包括多式联运等新型运输模式,实现多种运输方式间协同优化,从而达到科学合理分担客货运输需求的目的。

2 广西产业规划布局问题分析

近年来,广西经济社会能够快速发展,得益于所处的地理位置以及丰富的自然资源。同时,广西具有沿海、沿江、沿边、沿线的优势区位,处于东、中、西三个地带的交汇处,是西南经济区、华南经济圈与东盟经济圈的结合部,紧邻越南,是西南部地区通往境外各地的重要口岸,是大西南地区货物海运的重要选择,也是形成21世纪海上丝绸之路和丝绸之路经济带的重要门户。广西独特的地理区位、丰富的自然资源都是产业结构发展的基础与首要条件,自2004年起中国—东盟博览会、中越“两廊一圈”合作、泛珠三角区域合作、2008年北部湾经济区大开发的重大机遇到现如今中央赋予的“三大定位新使命”以及“双核驱动、三区统筹”战略的重大举措,使广西的产业结构发生了很大的改变,但每一时期的产业结构变化都离不开国家大政方针政策的指引,是外部经济大环境影响与自身发展特点所共同决定的。

2.1 加大发展循环经济和绿色经济力度

由于广西独特的资源特征以及产业发展策略,应倡导生态循环理念,大力发展循环经济,实现如旅游业、制造业、农业等产业的可持续发展。同时倡导企业绿色经营和绿色生产,努力将劳动密集型优势转变为技术密集型优势。在资源开采、生产、消耗、废品处理等环节,逐步建立起资源循环利用系统。特别是在北部湾生蚝养殖产业园和百色、防城港等城市的有色金属产业生产基地,建设成为新型的生态养殖以及重化产业园。

2.2 对产业规划布局影响要素认识不足

影响产业规划布局的要素较多,大体上可以分为自然资源因素、地理区位因素、社会因素、技术因素以及经济因素等五大因素。自然因素又包括自然资源和自然条件两个方面,自然资源对第一、二、三产业都产生较大影响。其中自然资源对第二产业的影响主要体现在重工业、材料工业、机械装备制造与以农产品为原材料的轻工业、食品工业上,它们大多数都是分布在工业自然资源与农业资源较为丰富的地区,如区域内有色金属、矿产、煤炭等产业集聚区。自然资源因素主要对第三产业的旅游业进行影响。地理区位较为优越、交通便捷的区域,像综合交通枢纽、海港、公路、铁路沿线等区域大多数都能促进当地自然资源开发,成为区域某产业的加工中心,并且能聚集配套第三产业园,如防城港市、南宁市、桂林市等。社会因素则较为复杂、包括人口、政治、产业主体、历史等因素。技术因素主要体现在对资源的利用深度和广度、产业结构布局以及高新技术产业产生较大影响。经济因素则对产业规划布局影响最大。而区内产业规划布局未能综合考虑各影响要素的影响情况,没有合理构建各影响要素的权重,只是单一的因素分析。

2.3 缺乏产业布局与区域功能协调发展研究

产业规划布局必须与区域功能协调发展,亦或是与全区、全国乃至国际上的某些功能协调发展,不应该仅以产业论产业,同时还应与区域规划、管理调控相互衔接,形成各方面协调发展的空间布局。区域主体功能定位、区域政策、区域综合交通等都影响着产业的规划布局。

3 基于系统动力学的交通规划与产业布局协同发展模型

产业的发展布局规划是一项十分复杂的系统工程,其影响因素由多方面组成,例如:区位、区位经济、交通规划、政策、技术、人口就业等,其中产业发展布局与交通规划存在着相互制约、相互促进的耦合机理。为了深入剖析与揭示产业发展布局与交通规划之间的内在联系,利用Vensim系统动力学仿真软件构建系统动力学模型,使各产业布局规划合理,实现资源的优化配置,为决策者对交通规划布局研究与策略制定提供参考。

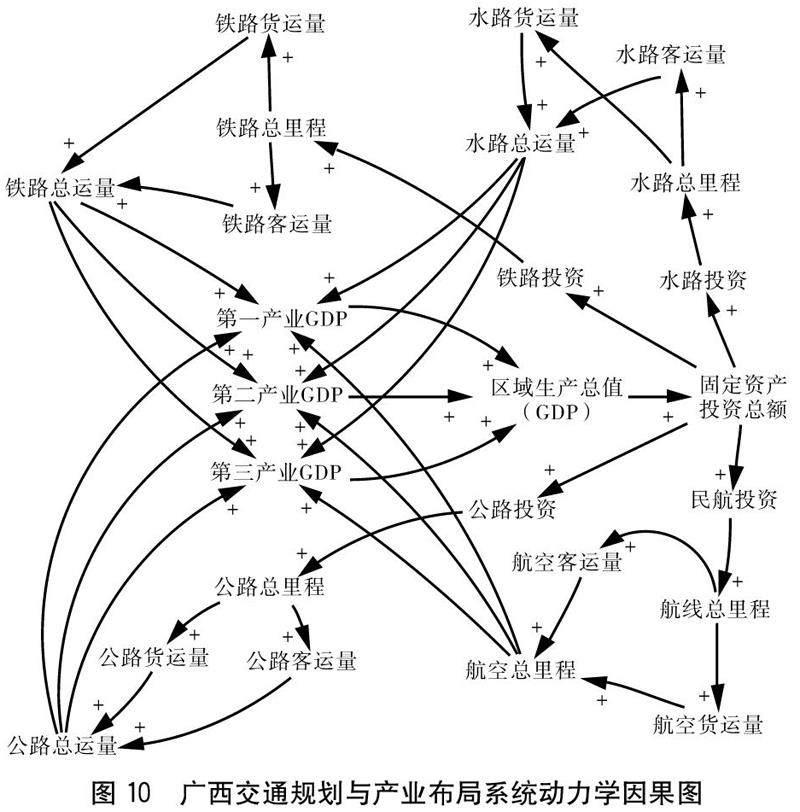

研究模型的构建充分考虑区域内第一、二、三产业GDP等相关指标因素,通过区域生产总值与固定资产投资总额之间的关系,包括涵盖铁路、公路、水路、航空等交通运输方式的投资情况,从而促进多种交通运输方式的发展,最终通过交通规划反馈提升区域内产业的发展,形成良性循环与互动。根据上述交通规划与产业发展布局之间的因果关系,构建广西交通规划与产业布局系统动力学因果图,如图10所示。

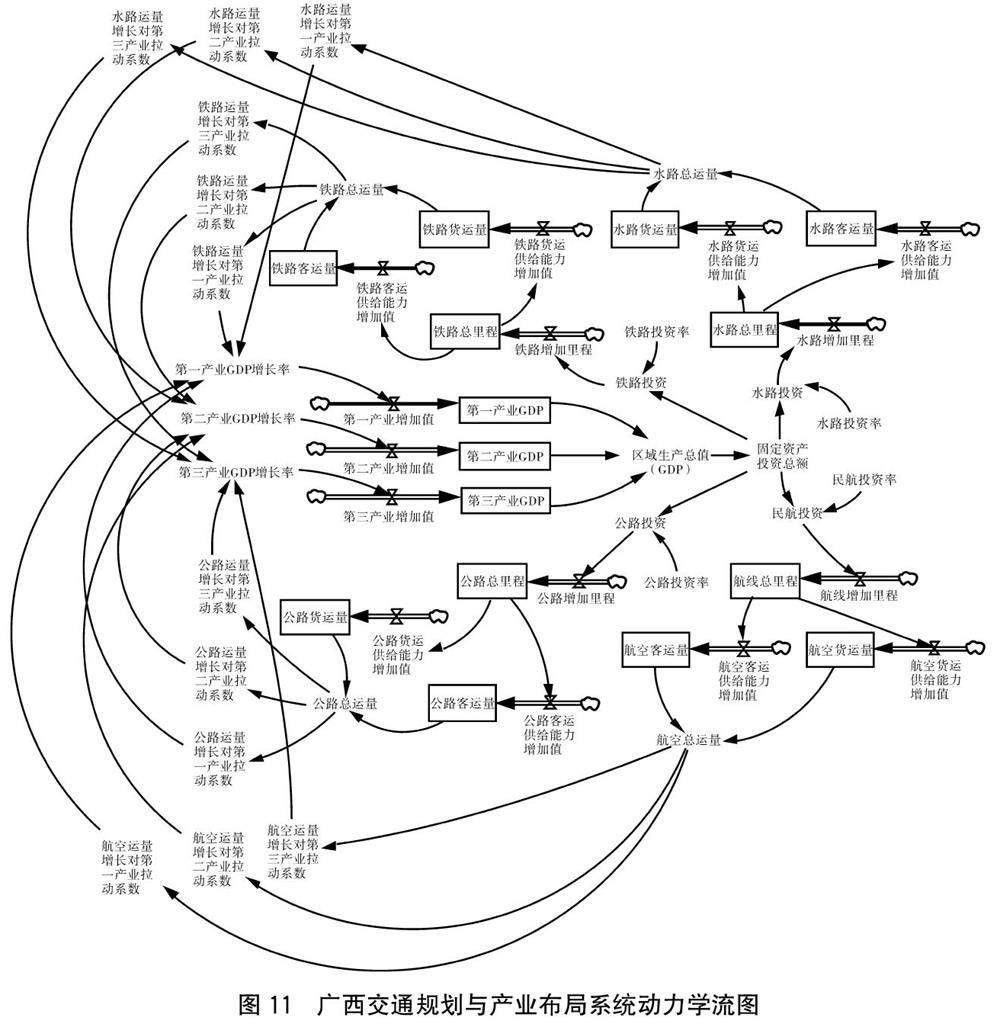

根据构建的系统动力学因果图,分析不同变量间的相互关系,并根据逻辑建立对应的广西交通规划与产业布局系统动力学流图。

通过引入不同种交通运输方式的投资率、供给能力增加值及运量增长对产业拉动系数等相关参数指标,得以准确刻画出广西交通规划与产业布局系统动力学流图,从而揭示出交通发展与产业发展间相辅相成、交替演化的全过程(见图11)。

4 结语

本文针对当前交通规划与产业布局相互割裂发展的实际情况,提出了交通规划与产业布局协同发展的新思路。通过对广西近年来交通与产业发展的实际情况进行研究分析,根据影响交通与产业二者发展过程的相关指标因素,同时分析二者发展间的因果关系,并通过构建系统动力学模型,探究交通规划与产业布局之间的相互联系,为交通与产业协调发展提供分析保障,同时也为决策者在进行规划布局时提供理论依据。

下一步研究方向可以在当前研究的基础上,引入相关参数数据,对上述系统动力学模型进行模拟仿真,以验证模型的准确性和有效性。

参考文献

[1]赵 坚,杨 轶.交通运输业与经济增长的关系[J].交通运输系统工程与信息,2003(2):65-71.

[2]杨会全.城际交通对区域产业竞争力的贡献分析[J].山东工商学院学报,2007(4):53-57,90.

[3]王俊文.交通运输与区域协调发展适应性评价研究[D].西安:长安大学,2012.

[4]杨 洋.中国区域工业化与交通资源配置协调研究[D].北京:北京交通大学,2013.

[5]郝伟伟,张梅青.北京市产业布局与交通系统互动协调发展分析[J].北京交通大学学报(社会科学版),2014,13(1):23-30.

[6]黄喜平.基于统筹城乡背景下的南宁市蒲庙镇交通规划与产业布局研究[D].南宁:广西大学,2014.

[7]张国华.城市综合交通体系规划技术转型——产业·空间·交通三要素统筹协调[J].城市规划,2011,35(11):42-48.

[8]张国华,周 乐,黄坤鹏,等.高速交通网络构建下的城镇空间结构发展趋势——从“中心节点”到“门户节点”[J].城市规划学刊,2011(3):27-32.

[9]张国华,李凌岚,李德芬.产业、空间与交通一体化的临空经济区发展规划技术体系[J].规划师,2014,30(11):11-16.

[10]张国华,秦 迪.交通·产业·空间规划协同创新研究[J].区域经济评论,2016(5):69-73.