界面与结构的张力:行政审批改革的模式之争

陈念平

摘要:从界面与结构维度,某市行政审批改革历程可分为传统科层、收发室、政务中心、“一枚印章管审批”、智慧政务中心、智慧行政审批局六种模式。行政审批改革从界面中心化改革切入,但中心化界面与碎片化结构之间的张力推动改革模式不断变换调整,使其呈现“界面中心化改革—遭遇界面与结构两张皮困境—结构中心化改革以适应界面—遭遇审管脱节困境—界面集成化改革—界面设计主动适应碎片化结构—结构再中心化”的非线性历程。行政审批的界面、结构与流程机制在界面中心化与权力碎片化、行政审批权力中心化与行政监管权力碎片化、末端信息权中心化与中端数据权碎片化三组“一对多”悖论的辩证互动中交互演化,推动了改革的迭代升级与绩效提升。

关键词:行政审批;政务服务;行政体制改革;界面;整体性政府

中图分类号:D035文献标识码:A文章编号:1008-7168(2024)03-0037-13

一、问题的提出与文献综述

行政审批与政务服务改革,从理念渊源上,起源于西方20世纪70年代兴起的“一站式”服务(one-stop-service)改革[1]。实践中,学界通常认为起源于20世纪80年代的广州外商投资管理服务中心和90年代的深圳专业性联合审批服务中心[2],成形于浙江金华市和绍兴市设立的“一站式”服务机构[3]。近年来,各地从界面、过程、结构等多个维度对行政审批制度进行改革与探索,涌现出多种行政审批改革实践形态。一方面,多样化的改革模式提供了可比较、可选择的差异化方案,有利于各地的学习与竞争,激发制度活力;另一方面,一些地方在多种行政审批模式间来回变换,引发困惑与争议。这些行政审批改革实践模式之间有什么差异?孰优孰劣或各有何利弊?为何发生多模式的竞争乃至反复?要理解各地行政审批改革模式的竞争与变化,首先需要对不同模式进行类型划分与比较。

既有文献以界面形式、权力主体、政府职能、集中形式、下沉通道等为划分原则,对实践中涌现的行政审批改革模式进行了归纳与比较。一是按界面形式划分为碎片化界面、集中式界面、智慧态界面三种类型,分别代表政务服务10阶段(1978—1998年)、2.0阶段(1999—2012年)和3.0阶段(2013年至今)[4]。也有学者认为改革是从线下政府物理空间整合,到以线上数字化手段支撑线下政务服务效率提升,最终向数字政府重构的演变过程,将线下物理空间分为“跑衙门”“一站办”“一窗办”和“自助办”四个阶段,将线上数字空间分为“网上办”和“掌上办”两个阶段[5]。二是按职能重心转变,划分为以培育自由市场为核心的简政放权、以自我管束为核心的规范权力运行和以提升政务品质为核心的政府治理三个阶段[6],将改革归纳为政府从“全能的管理者”向“必要的管理者+贴心的服务者”转变的过程[7]。三是按集中形式划分为物理集中、机构集中和部门集中三个阶段。物理集中是享有行政许可实施权的行政机关在办公场所方面的集中,强调“凡具有行政许可职能的部门都要在该中心设立窗口”;机构集中,即俗称的“两集中两到位”,进驻行政服务中心的机构不仅拥有行政许可受理权、送达权,而且享有直接审批权、分办权、督办权;部门集中是指按照《行政许可法》第二十五条的规定,将一级政府的行政许可权尽可能地集中在一个机关,其他行政机关不再行使相关的行政许可权[8]。四是按政务服务下沉通道,划分为界面优化、权力整合、技术赋能、信用审批四种模式[9]。五是从改革的主要内容出发,划分为聚焦于审批服务事项精简和集中(2002—2014)、物理空间集中和跨部门合作(2015—2017)、政务服务制度创新及流程再造(2018—2020)和整体智慧治理政府四个阶段[10]。此外,还有文献按行政层级划分为省级、地市级、县区级、乡镇(街道)级,按中心的机构性质划分为派出机构型、临时机构型、事业单位型、正式政府机构型,按服务对象划分为综合型和专业型,等等[2]。

更多文献按权力主体的名称将行政审批模式划分为政务(行政服务)中心与行政审批局两种模式。支持行政审批局模式者认为,当前我们需要通过一种“创造性毁灭”方式推动改革向高级阶段演进[11],而“一枚印章管审批”就是斩断当前行政审批制度改革“亚历山大绳结”困境的利剑[10]。但批评者看到,实践中,行政审批局直接对口多个“条条”的压力与相互矛盾的政策要求,经常“无所适从”,以致出现了多地行政审批局将部分职权划转回原审批机关的情况[12]。也有折衷者认为,二者不是线性演进关系而是并行不悖的选项,各有各的独特优势和适用性[13]。

这些类型划分或关注改革在某个维度的差异,如按界面划分为物理与数字界面;或关注到改革的某种趋势及其表现,如关注放权赋能趋势者以“下沉通道”这一线索统摄起改革在界面、权力、技术与信用机制等方面权力下沉的实践差异,关注行政审批集中化趋势者则从空间、权力、机构等集中形式划分,构建起理解行政审批改革类型的多重图景。但既有文献未能建构起不同模式间的有机关联并发现模式间竞争演进的逻辑线索。为此,本研究选取经历过各种界面形态、集中形式、权力结构和流程机制的某中部地区省会城市N市作为单案例进行历时性分析,从界面空间、主体结构、流程机制等维度对其经历的多种行政审批实践模式进行比较,发现共性趋势与差异变化,并在类型比较的基础上发现其内在的结构性矛盾,从而理解行政审批实践模式间的竞争与演变。

二、案例描述:N市行政审批改革的20年探索历程

N市行政审批与政务服务历经了20多年改革历程。从传统的部门审批,到2001年探索设立临时审批办证中心,2007年行政服务中心正式挂牌成立,2017年底组建行政审批局,再到2021年底撤销行政审批局和设立政务服务与数据管理局,N市行政审批制度经历了传统行政管理、临时审批办证中心、行政服务中心、行政审批局、政务服务与数据管理局五个阶段。而在J省全面推进相对行政许可权改革的进程中,N市还有再改为行政审批局的第六个阶段的可能。在这个过程中,围绕行政审批界面的集中压缩,部门合了又分,权力事项屡次被削减,审批流程持续整合简化。

(一)传统行政管理阶段(2001年以前)

在20世纪80年代和90年代,和全国其他地区一样,N市行政审批、监管与执法权力都模糊地分散在各职能部门的不同处室之中,审批、监管与执法等环节权力模糊,部门间的职责及其权力事项交叉。行政审批制度的矛盾随市场经济的繁荣发展而表现出来:一是行政审批事项过多且不透明、不规范;二是政府各部门间行政审批权力分散交叉,办事人要来回跑多个部门多个处室;三是材料要件与流程模糊不清,信息不透明;四是审批行为随意性强,缺少规则与监督。办事人遭遇“路难找、门难进、脸难看、事难办”困境。

(二)审批办证中心阶段(2001—2007)

在新型城镇化和工业化快速推进背景下,N市工业和城市投资建设项目快速增长,审批办证的密度与频率随之剧增,与行政审批相关的矛盾愈发凸显出来。2001年国务院办公厅下发《关于成立国务院行政审批制度改革工作领导小组的通知》,2002年下发《关于取消第一批行政审批项目的决定》,决定在全国范围内推广行政审批改革,设立行政审批中心并大量取消和下放审批事项[14]。N市学习沿海发达地区做法,成立了一个投资与建设项目审批办证工作领导小组,探索将投资与建设项目的办理集中到一个临时设置的公共空间——审批办证中心。市政府要求涉及投资与建设项目审批工作的职能部门统一派代表进驻办证中心以集中受理相关审批办证业务,这样便解决了办事人到处找政府部门的烦恼。但实际过程并不顺利,各职能部门派驻的中心代表事实上只接收审批申请,具体业务仍需要回到职能部门办理。在审批办证中心运行过程中,N市政府还根据上级精神,配套出台了《保留和取消行政审批事项目录》和《审批办证收费核查表》,推行收费“一单清”改革,初步探索以目录清单的方式将审批事项与收费透明化,有效治理了审批收费乱象。

在投资与建设项目领域,相对集中行政审批空间的探索明显便利了办事企业,解决了“门难进”问题,但“路难找、事难办”现象仍然存在。企业在办证中心大门提交诉求后,仍需要跑回各个职能部门办理具体事项。2005年,市政府要求密切相关的行政管理部门在审批办证中心派驻1位窗口人员、1位首席代表,授权受理、审查、审核、签发证照,将办事流程向窗口前移,探索“一审一核”制改革。

(三)行政服务中心阶段(2007—2017)

经过前期探索并学习借鉴其他城市经验,2007年底,N市在原临时机构审批办证中心领导小组办公室的基础上,组建正式机构——行政服务中心管委会。管委会主任由市政府秘书长兼任,负责组织协调全市行政审批改革与优化投资环境工作。新建一栋行政服务中心大楼,按全透视工业流水线模式设计办事大厅。办事大厅设有36个部门单设窗口与44个综合窗口,每个职能部门按事项分类又设若干个分窗口。窗口按T字形设计,前台坐着职能部门派驻的业务受理人员,前台内空间直线连接着职能部门审批处室的首席审批官。T字形窗口在大厅两边呈流水线排列开来,入口为咨询窗口,扎尾处为收费窗口。两条审批流水线中间为长条形办事人咨询等候公共通道,摆放开放式座椅、茶水和办事指南。

“两集中两到位”①是N市在2007—2017年行政审批改革的核心内容。46个事项密集的职能部门将行政审批职能相对集中至一个审批处室,该审批处室工作人员全部进驻行政服务中心办公,使行政审批权力从空间上集中到行政服务中心②。

此阶段,审批事项与流程不断被压缩、精减,分简易、复杂和跨部门审批三类事项设计审批流程。2007年共有420余项审批办证事项进驻大厅。其中,156项事项被列入简易事项清单,实行“一审一核”制,由派驻中心的职能部门行政审批处一门受理、审核和审签;对复杂审批事项采取“窗口受理+职能部门内部审核运转”的方式;对跨部门审批事项实行“一家受理、抄告相关、限时办结”的方式。2001到2013年N市8轮行政审批改革共精减行政审批事项1189项,2014年第9次改革将500多项权力事项精减核准为市本级231项(204项进驻中心)、下放县区128项。

“两集中两到位”改革在实际运转过程中仍然存在诸多问题。一是人员管理乏力。尽管进驻大厅的职能部门工作人员接受原单位与中心双重管理,但中心只有监督权和部分考核权,这使得两集中难以真正实现。各部门尽管有审批处室与窗口人员集中入驻中心,但事实上存在两头办公以及两头受理的情况。二是对审批事项体外循环监控乏力。中心虽然对进驻大厅办理的简易行政审批事项进行空间监管,但随着时间推移,职能部门又不断派生出清单之外的审批事项。三是审批材料与流程规范乏力。受信息与专业知识的限制,中心难以监管各职能部门内部的流程设计或变更,更难以监管每个事项的具体证明材料和签章要求,材料、签章等要求的繁文缛节难以得到有效扼制。四是部门间摩擦难以协调。对于涉及多部门审批的复杂事项,中心面临统筹协调能力不足与监管的高信息成本难题,部门间推诿扯皮现象时有发生。

(四)行政审批局阶段(2017—2021)

2014年5月,天津滨海新区成立行政审批局,其运行模式得到国务院领导的认可。2015年3月,中央编办、国务院法制办印发《相对集中行政许可权试点工作方案》。在组织人员赴滨海新区等地考察学习后,N市也决定探索相对集中行政审批权改革,于2017年底正式组建行政审批局,推行“一枚印章管审批”。一是行政审批权力向行政审批局集中。将发改委、工信委、教育、民政等33个职能部门的155项行政许可权划转至行政审批局。改革后,这些职能部门不再行使已划转事项的行政审批职能,而是以政策规划、标准制定、监管为主要职能。二是行政审批前台空间再集中。在线下整合关联事项窗口,原80多个线下窗口逐步被整合为28个分类综合窗;在线上探索行政审批事项“网上办”。三是压缩审批流程且实行并联审批。将投资与建设项目的审批流程整合为前期筹划、施工前准备、施工许可三个阶段,集中开展设计方案与图纸的审核、评估、评审,将审批时间在完备条件下压缩至70个工作日。四是事项、条件与监管流程标准化。明晰权力清单,量化标准化事项,细化非标准化事项,要求市行政审批局将行政审批过程和结果信息同步推送至相关职能部门,职能部门制定标准化监管工作流程,列出监管目录清单和责任清单。

“一枚印章管审批”解决了对行政审批流程、事项、材料、窗口工作人员的行为监管以及跨部门协调难题,但在运行过程中又遭遇其他问题。第一,尽管改革方案要求行政审批局与职能部门联动协同,但在实际运行过程中,审批与监管二者脱节问题突出。审批部门难以及时获知职能部门的政策文件信息、系统业务更新信息,更难以获知日常监管的具体情境信息;而职能部门则抱怨在被剥离审批权力后监管缺少抓手,监管动力不足,对审批部门作出的行政审批行为存有质疑。第二,部门数据信息壁垒森严。各职能部门的“网上办”平台系统及其后台数据互为壁垒,行政审批局在统筹调用其他部门数据或综合其他平台时受阻,网上办事堵点多。第三,条管部门和强专业性的行政审批权事实上难以被集中。第四,行政审批权高度集中易引发行政审批局本身的廉政风险。

(五)政务服务与数据管理局阶段(2021—2023)

在行政审批局运行过程中,职能部门与行政审批局之间出现各种摩擦,审批过程堵点频现,质疑和争议不时被反馈至N市主要领导处。随着一座更加智能、大气的新市民中心大楼建成并投入使用,2021年,从广东省调任的N市市委书记决定学习广东经验,成立N市政务服务与数据管理局,将行政审批权交回各职能部门,升级推行“三集中三到位”③。

从2021年到2023年,政务服务与数据管理局推行了大综窗与一体化综窗平台系统、受审分离、一件事一次办、好差评、首席数据官等一系列改革。一是整合简化受理界面,推行线下大综窗与线上一体化综窗平台,实现一窗一网办多事。线上整合各部门系统于一个数字综窗平台,一网通办率达9584%;线下则变按部门事项设置窗口为按办事需求设置窗口,把过去28个专业综合窗口整合为5大类综合窗口。二是行政审批权回归职能部门,政务服务与数据管理局负责界面的管理并整合数据管理职能。推行受审分离改革④,即界面管理部门聘请专业劳务外包公司按标准化流程收件、出件,在综窗后台系统对各职能部门行政审批的事项、材料、流程进行统筹、监督与协调;而职能部门负责审批与监管,审批权力主体与办事人通过数字综窗平台实现不见面审批。受理与审批、监管环节之间的政府内部运转流程由数字综窗后台系统设定与支持。三是继续统筹精减事项与流程,进一步清理压缩权力事项。按个人全生命周期和企业全生命周期一件事一次办、一链办等设计服务事项与流程。压缩审批环节、材料、时限与费用,将过去14676个办事环节压缩为8438个办事环节。推行跨部门跨专业定期“会诊会审”机制与“六多+两联”⑤合一的工程建设项目审批管理系统,把重大重点项目审批时限压缩至理想条件下36个工作日办结。前台探索一网通办,后台探索打通整合各部门数据。推广容缺办理,审批流程由线性向非线性扩展,某流程缺失不影响其他流程办理。四是开放并简化评价。在办事窗口与线上平台全面普及“好差评”评价器,助推办事人及时反馈评价。

从结构上看,政务服务与数据管理局阶段,行政审批权回归了各职能部门,避免了审批与监管环节脱节引发的各种问题;整合大数据局职能有利于探索解决各部门数据共享问题,增强界面管理部门对各职能部门的统筹、监督、协调能力等。但这一阶段的行政审批改革也面临诸多问题,如各部门后台数据壁垒、数字平台建设与维护的高成本等。

(六)争议与困惑阶段

2023年,N市所在省全面推进相对集中行政许可权改革,N市成为该省唯一不推行此项改革的地级市。到底该回到“一枚印章管审批”,还是该坚持现有模式?N市陷入了争议与质疑的压力之中。在现有基础上再推行相对集中行政许可权改革,开始进入N市政府议事日程。以现有智慧数字综窗平台为依托,在当前数字系统运行经验的基础上,挑选流程成熟、可操作性强的事项推行相对集中行政审批权改革,而对不具备成熟条件的权力事项仍然采取原有“三集中三到位”模式,成为N市的备选方案。若这一方案被推行,则N市行政审批将进入一个智慧行政审批局的新阶段。

三、案例比较:N市行政审批改革的模式比较

从前文描述发现,N市行政审批改革从界面空间的中心化改革开始,逐渐向结构、权力事项与流程机制等方面深化。在行政审批改革历程中,无论N市采取哪种改革模式,其权力事项和流程机制持续向精减、标准化、集成化方向发展,表现出持续理性化的时间惯性。不同于流程机制和权力事项理性化的线性趋势,界面与结构则在时间历程中存在跳跃或调整变化。界面空间载体出现了碎片化界面向物理空间集中再向数字空间集成的跳跃。行政审批权力的主体结构则出现了行政审批权从碎片化向行政审批局集中,再返回各职能部门的大调整,且可能重返“一枚印章管审批”模式。

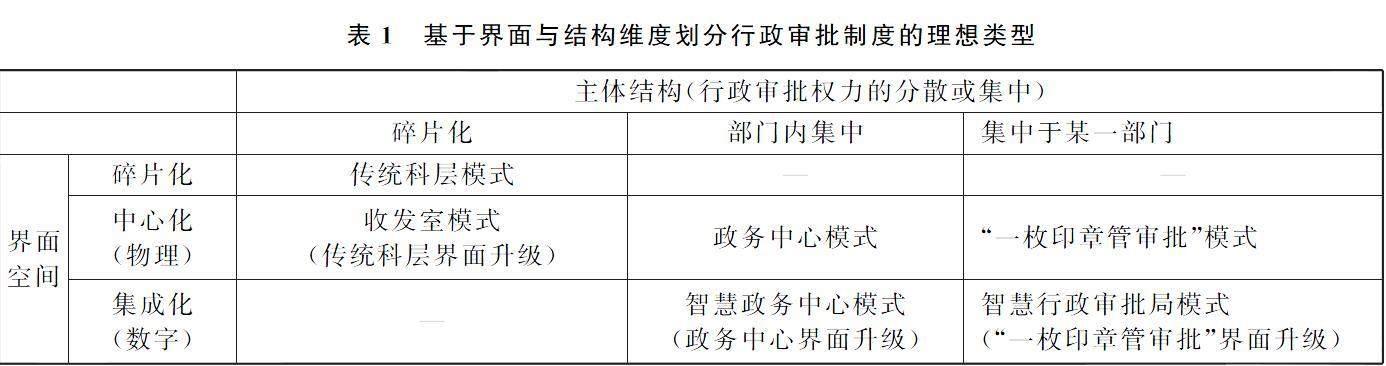

因而,本研究从界面与结构这两个维度来划分行政审批模式的理想类型(参见表1)。首先,根据行政审批权力主体的集中或分开,划分出审批权力分散、审批权力部门内集中与审批权力集中于某部门三种行政审批权力结构的主要类型,分别对应于实践中的传统科层模式、政务中心模式与“一枚印章管审批”模式。其次,根据界面空间的集中形式,即碎片化界面、中心化界面和集成化界面,在三种行政审批模式主要类型之下又衍生出三种亚类型,即传统科层模式的界面优化版、政务中心模式的数字升级版、“一枚印章管审批”模式的数字升级版,分别命名为收发室模式、智慧政务中心模式、智慧行政审批局模式。

(一)传统科层模式

在界面形式上,传统科层模式为分散的碎片化空间形态,没有形成行政审批集中界面,缺少专门的政民互动空间及相应的空间行为管控,各职能部门的日常办公空间即为行政审批的政社互动空间,这给办事人造成“路难找、门难进、脸难看、事难办”的困扰。

在主体结构上,传统科层模式的行政审批权力碎片化分布于各职能部门,受理、审批、监管三个环节的权力一体化于职能部门。

在权力事项上,传统科层模式的行政审批权力按职能模糊配置,具体的权力事项在管理过程中无序延展,审批及收费乱象丛生。

在办事流程上,呈现分割化特征,部门间流程分割、部门内流程模糊。各职能部门分别有一套模糊的审批流程和材料要求,部门间审批流程互为前置条件,部门内不同处室、不同业务人员对审批条件、材料要件的标准要求也不完全一致。层级节制的控制结构监督乏力,在差异化审批情境下审批权力主体有较大的自主权,办事人的隐性制度成本高。

(二)收发室模式

收发室模式开始探索行政审批界面空间的专门化和集中化,但此时的界面空间集中仅限于投资与建设项目受理环节的空间集中。受理环节与审批环节空间阻隔,办事人在受理窗口提交诉求后,仍需要到职能部门走审批程序。

随着界面空间的集中,N市开始规范建筑与工程项目领域的审批权力事项,探索收费“一单清”,清单外无收费。职能部门的权力结构并没有发生变化,但受理环节发生了空间位移。受理环节在空间上从职能部门分离出来,集中于审批办证中心,而在审批与监管环节企业仍须折回到职能部门的内部空间中。受理空间的集聚,促进了流程优化与部门间信息沟通,使投资与建设项目领域的部门间行政审批流程逐渐呈现串联式特征。

(三)政务中心模式

政务中心模式的界面空间主要集中至实体化的办证大厅,它类似于农贸市场的集市空间,将所有业务供给者集中,既便利办事人,也有利于管理者对职能部门的监督以及关联部门间的信息互通。这个界面空间按全景空间技术设计,每个职能部门开设若干个T字形办事窗口,这些窗口呈流水线一字排列,在T字形窗口内受理与审批环节面对面直线相连。中心化界面空间实现了一站式办理,但与碎片化的行政审批权力之间出现矛盾。界面管理部门只有空间管理权,没有实质的审批权、人事权乃至信息权,难以统筹、协调、监督碎片化权力部门间的审批事项、材料、流程及其具体行政审批行为,监管职能缺少信息权或人事权、决策权的支撑。

在主体结构上,职能部门不但将受理与审批环节空间位移至行政服务中心,接受其双重监督管理,而且对内部权力结构进行了调整,相对集中各处室的行政审批权于一个专门的行政审批处室,并派驻其至中心办公。行政审批权力仍然在职能部门间呈碎片化分布,但在职能部门内部集中;受理与审批环节由部门内同一处室负责,但审批与监管环节在职能部门内部分离。受审批权力与信息权力的制约,界面管理部门对进驻职能部门的统筹、协调和监督能力不足。

随着界面与权力的空间集中,行政审批的权力事项也逐步被规范在同一空间中,各级政府自上而下大力精减、优化与规范行政审批权力事项。清单制成为界面管理部门监督规范大厅内各职能部门的主要工具之一。

部门间流程基本可以实现一门办理,办事人在大厅内跑部门间流程,派驻窗口工作人员跑部门内流程,行政审批流程逐步向串联化、标准化方向发展。界面管理部门监督大厅内事项的流程设计与标准化运转,大厅全景空间控制工具有利于窗口人员间的学习竞争和考评管理,降低监督的信息成本。

(四)“一枚印章管审批”模式

“一枚印章管审批”模式表现出与传统科层模式完全不同的主体结构形式特征:在环节上受审一体、审管分离;在职能上整合碎片化的行政审批权力于行政审批局这一个部门。审批权力在环节上审管分离但职能上整合的设计,大大强化了行政审批局的直接权力,有利于界面管理部门更高效地统筹、协调、监督,从而对行政审批的界面空间设计、审批事项、流程机制与行为规范进行整体设计并全面负责。此结构下,行政审批局拥有完整的行政审批权但缺少充分的信息权,职能部门仍是信息优势方,在政策与专业知识等方面拥有信息优势。

界面管理部门不再是政务集市的空间秩序监管员,而更像是超市负责人,拥有重新设计界面空间和整理归并事项、流程及其材料要件的完整权力。整个界面空间呈现出类似于超市的特征,进一步集中化、理性化,变按部门设置窗口为按办事人需求设置窗口,按事务类别将部门窗整合为分类综合窗,重复交叉的事项、材料流程被精减、合并、压缩。行政审批局内部审批处室人员直接在前台轮班受理审批事务,受理与审批环节的连接更紧凑。

“一枚印章管审批”改革为权力事项的压缩与整合提供了一个新契机,N市对多部门交叉重复或高度关联的权力进行了清理与整合,同时将清单制全面扩展至行政许可、行政备案、中介服务等各环节。

整个受理与审批环节流程都在行政审批局内部运转,行政审批局有更大自主权归并审批事项、压缩审批材料、优化设计流程,从而使审批流程机制呈现并联化特征。在受理事项上,交叉重复事项被归并;在受理材料上,办事人只需要向行政审批局提交一套材料,容缺机制逐渐完善;在审批流程上,从前需要跨越多部门依次审批的串联流程,在行政审批局内部被设计为相关业务处室同时处理的并联流程。权力事项、材料要件与流程的标准化快速推广,提高了运行效率与外部便利性。但该模式面临审批与监管环节流程与信息衔接不畅难题,流程优化难持续。

(五)智慧政务中心模式

智慧政务中心模式在政务中心模式的中心化物理界面基础上叠加了数字集成界面,采取了类似于天猫、京东等电商平台的界面管理模式。政务服务与数据管理局像电商平台公司,负责线上线下界面空间的统筹设计、运营维护与日常监管。职能部门则类似于加入电商平台的商家,在后台办理各自审批权限内的行政审批业务。受审分离、大综窗、“一件事一次办”等以办事人为出发点的数字系统设计,既便利了办事人也提高了运行效率。受理与审批分离,线上与线下大厅只负责受理环节的接单出单。线下窗口成为线上平台的物理空间延伸,整合成为一窗办多事的“大综窗”,每个窗口都可以提供综合性的接单出单服务。

在主体结构上,数字集成界面技术支持下的审批权力分散与受审分离、审管一体的组合结构,提高了界面管理部门的信息权力及其对职能部门的统筹、监督、协调能力。它承续了行政审批权力部门内相对集中的主体结构,亦即“三集中三到位”,但在环节上表现为受理与审批分离、审批与监管一体。受理环节的接单出单服务外包,由界面管理部门外聘专业前台人员并进行培训、监管;审批与监管环节仍分散在职能部门,与办事人不见面运转。相比于政务中心模式,智慧综窗系统的设计、受审分离技术的应用使信息权力分布发生了结构性变化。一方面,职能部门失去了信息权力优势。一是职能部门远离了信息最敏感、最丰富的受理环节,失去了复杂变化的界面情境信息,过去相对垄断的专业信息优势难以持续。二是职能部门的专业信息权力被综合数字平台系统颗粒化为标准的事项、材料与流程,以前部门封闭的局部知识被系统破译为标准化的公共知识。另一方面,界面管理部门尽管失去了行政审批权力,但信息权力空前增强。一是控制了受理环节的前台动态信息输入口,掌握了最敏感海量的基础信息。二是掌握了后台全领域全过程的系统数据。尽管自上而下的条条政策动态及其条条数据系统壁垒仍然坚固,但界面管理部门借助数字系统突破了部门行政审批专业知识的信息壁垒,获得了监控审批过程的系统权力,监控工具箱从传统政务中心的全景空间工具升级为“全空间+全过程”监控,其统筹、协调与监督各职能部门行政审批行为的能力大大增强。三是首席数据官制度的推行使之得以掌握更广泛的基础数据资源。

在权力事项上,借助智慧综窗系统平台,行政审批事项依据权力清单被编入系统程序之中,数字系统成为“清单之外无审批”的强力抓手,权力事项的理性化程度实现质的提高。“一件事一次办”等事项集成改革又使行政审批的理性化再向前推进了一步。

流程机制呈现系统集成特征。行政审批流程集成于平台系统,前台界面在线上或线下收件后,系统同时派单至后台各审批权力相关职能部门,后台职能部门在系统流程约束下并联执行审批事项后反馈至前台,再由前台界面派件出单。受理环节的标准化与数字化,为信用审批机制的探索创造了条件。受理与审批环节间的科层互动流程不再是部门内事务而是部门间互动,信息传递不再通过人而是通过系统平台,并被程序框定流程。在职能部门内部,审管一体结构减少了审批与监管环节信息与流程阻碍。界面管理部门借助智慧综窗系统可以获得整个行政审批过程的数据信息,信息与监督工具升级。一是受理环节监督工具升级。在线下大厅,界面管理部门对外聘前台受理人员有充分的监督管理权;在线上平台,界面管理部门通过系统数据获取受理信息。二是审批环节监督工具升级。审批过程信息在系统中受界面管理部门监督,审批权力事项与流程的标准化、系统化压缩了各职能部门在审批环节的自由裁量权,受审分离使行政审批行为更加非人格化。三是办事人好差评反馈评价器拓宽了监督渠道。

(六)智慧行政审批局模式

在可能的智慧行政审批局模式中,界面空间形态与当前政务服务与数据管理局相似,呈现出一体化、集成化、中心化的特征,线上线下综合一体化。该模式通过受审分离、大综窗以及智慧综窗界面等空间与网络技术,实现线上线下界面空间的集成与非人格化。但智慧行政审批局将表现出天猫超市、京东超市等电商超市的界面特征,既是综合界面的管理者,也是行政审批业务的直接供应者。

智慧行政审批局模式在“一枚印章管审批”基础上对权力结构进行了适度调整:在职能上,相对集中部分条件成熟的行政审批权力;在环节上,呈现出受理、审批、监管分开的结构形态,即受理环节外包但由行政审批局监管,审批环节权力在行政审批局,监管权力在职能部门;在权力事项上,将再提供一次全面梳理并整合精减行政审批事项的契机。行政审批局同时拥有强大的信息权力优势与集中的行政审批权力,优势在于提高了行政效率,有利于统筹设计、资源整合、快速反应、动态优化,但仍然存在审管分离的结构性矛盾以及权力集中引发的监督难题。如何解决自上而下的条条数据与信息壁垒难题仍然是该模式将面临的挑战。

借助智慧综窗平台,行政审批局将同时拥有行政审批全过程的信息权以及行政审批权力,能够更有效地整合优化流程机制,行政审批流程机制的理性化程度将进一步提高。借助大数据与平台技术,N市可以在延续并优化政务服务与数据管理局阶段的流程机制的基础上,探索审批与监管环节的协同机制,以破解审管分离结构可能引发的信息与流程不畅难题。

四、案例分析:中心化界面与碎片化结构的张力

在N市行政审批改革历程中,界面与结构成为一对矛盾关系,二者的辩证运动推动行政审批改革模式不断变换调整。

(一)行政审批改革的多模式之争

N市在改革过程中依次探索出多种模式,每一种模式都遭遇了矛盾困境。一种行政审批制度在运行过程中遇到了问题,则触发改革,推动另一种模式的应用。

收发室模式以中心化的界面技术推动行政审批模式向“一站式”探索,跨部门间的信息与流程被安排在同一大厅空间内,促进了多部门间的信息互动,在一定程度上提高了跨部门的信息沟通效率。这是从界面维度对传统科层模式的一次否定。但碎片化权力结构与中心化界面空间形成“一对多”的空间与权力结构,拖累了中心化界面的运行效率。

界面中心化与结构碎片化的矛盾进一步凸显跨部门跑流程的低效率,推动了结构的中心化改革。实践中,N市探索出政务中心与“一枚印章管审批”两种权力中心化模式。政务中心模式通过“两集中两到位”进行部门内行政审批权力集中的结构改革,实现了一门办理,明显提高了行政审批流程的空间效率。这是从部门内结构的维度对收发室模式的否定。但界面中心化与结构碎片化的矛盾又在办事窗口碎片化问题中凸显出来。界面管理部门只有空间管理权,难以打破部门壁垒,在窗口设置上不得不迁就结构的碎片化布局。尽管一门办理让群众少跑腿,但办事人仍需要到多窗口多部门重复提交材料。“一枚印章管审批”模式解决了行政审批环节的界面中心化与结构碎片化矛盾,将外部流程内部化,可以实现一部门一窗口一次提交材料。行政审批界面与权力双中心化提高了界面管理部门对行政审批的全过程控制能力,促进了窗口设计的分类优化以及权力事项与流程机制的整合、压缩与标准化。这是从跨部门结构的维度对政务中心模式的否定。该模式方便了办事人,但又引发了行政体制内部审批和监管环节的脱节,尤其是在职责同构的条块结构下,行政审批局难以及时掌握上级政策信息、专业知识和监管部门的情境信息,审批流程与要件难以动态优化。信息权力不足导致“一枚印章管审批”模式运行受阻。界面与结构的“一与多”矛盾从行政审批环节的界面中心化与结构碎片化,转变为行政审批环节的界面中心化与监管环节的结构碎片化。

智慧界面技术的出现,推动了行政审批界面与行政审批内部流程的数字化改革。这一技术为大综窗、受审分离、一件事一次办等流程机制改革提供了条件与契机,进一步推动了行政审批流程、事件的集成化与全面标准化。更重要的是,它改变了地方政府界面管理部门与职能部门的信息权力结构。职能部门的局部封闭知识被转化为标准化的系统知识,且其脱离了信息最敏感、丰富的受理环节,失去了信息优势。界面管理部门借助数字平台和受理窗口获取了信息权力优势,突破了职能部门的局部性知识壁垒,信息权力的中心化使其统筹、协调、监督行政审批全过程行为的能力增强。它既可以实现界面集成,又可以让数据跑完内部流程,还可以通过重新设计系统流程来适应分散化的组织结构。智慧政务中心模式不但对界面与结构双中心化的“一枚印章管审批”模式进行了否定,而且将界面、结构与流程机制、权力事项联动了起来,进一步提高了界面与职能部门间的协同效率。但这只是一个数字化空间中的理想建构,实际运行中,部门数据壁垒、流程冲突仍然存在,系统设计理想与实践存在矛盾。

自上而下的条条数据权壁垒成为数字集成界面技术应用的最大障碍,数据管理的中心化界面与数据权力自上而下碎片化分布的结构之间又形成张力,再一次推动结构中心化改革议程。智慧行政审批局模式是否能对智慧政务中心模式进行效率再优化,目前尚无定论。

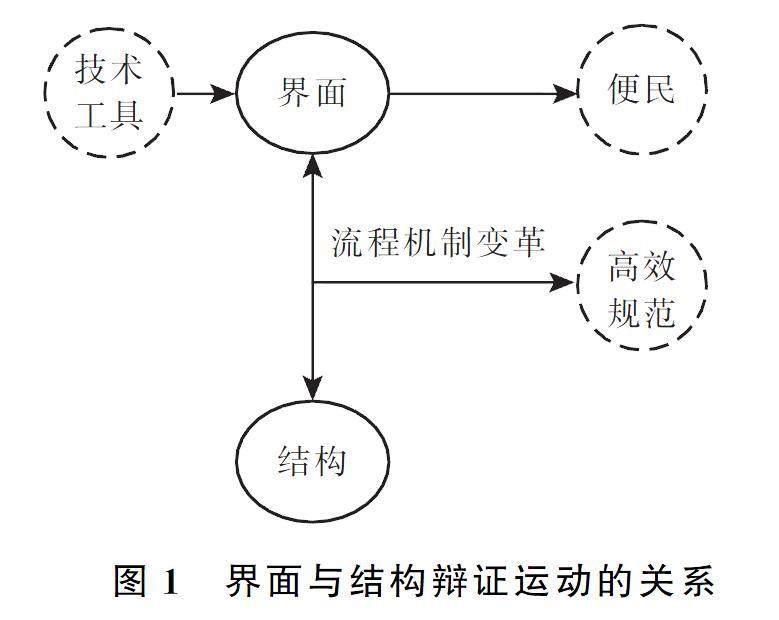

(二)界面与结构的张力及其辩证运动过程

行政审批改革从界面空间的中心化改革切入,中心化与数字化界面技术为界面改革提供了动力与条件。但中心化界面空间与碎片化部门结构之间产生了矛盾。界面改革倒逼行政审批结构调整,结构又对界面改革产生反作用力,推动界面调整适应或更新优化。界面与结构的辩证互动在流程机制的具体过程中展开并实现动态平衡,也以流程的高效与规范为发展方向。

1.界面与结构的辩证运动形成三组“一对多”悖论

行政审批界面的改革从中心化的空间技术应用开始,而中心化的空间技术推动了行政审批制度向“一站式”探索。集成界面技术的应用,为受审分离、大综窗、“一件事一次办”等流程机制改革再一次提供了前提条件。但中心化的界面空间与碎片化的结构成为行政审批改革过程中的一对矛盾关系。

从静态关系看,中心化界面与碎片化结构是改革过程中的“一对多”组织结构悖论。N市行政审批改革模式不断迭代调整,持续了20余年或分或合的实践探索与模式争议,呈现出“界面中心化改革—遭遇界面与结构两张皮困境—结构中心化改革以适应界面—遭遇审管脱节困境—界面的数字集成化改革—界面设计主动适应碎片化结构—结构再中心化”的非线性历程。界面的中心化改革凸显结构的碎片化矛盾,遭遇界面与结构两张皮困境,推动结构的中心化改革。权力结构中心化改革促成了界面与结构在行政审批环节的一体化,但引发界面部门与监管部门的审管分离矛盾,使“一与多”矛盾从行政审批环节界面与结构间矛盾,转变为行政审批环节的界面中心化与监管环节的结构碎片化矛盾。界面的数字集成化改革适应了分散的权力结构,但条条数据壁垒拖累了运行效率,信息权的界面集成与数据权的部门分散又成为一对“一对多”信息权力悖论,集成的受理审批界面系统仍然需要解决与碎片化的监管部门之间的合作难题。

在结构与界面的张力拉扯下,行政审批改革过程发展为三组“一对多”悖论:一是行政审批界面中心化与行政审批权的碎片化的“一对多”悖论;二是行政审批权力中心化与行政监管权碎片化的“一对多”悖论;三是末端界面信息权中心化与中端数据权的碎片化的“一对多”悖论。行政审批改革始终面临着界面与结构矛盾的两难选择,似乎陷入“一对多”的无解困局中(参见图2)。

2.界面与结构的张力在辩证运动过程中实现动态平衡

从动态的辩证演进过程看,改革历程看似分分合合、来回往复,但界面与结构的每一次矛盾运动,都为优化行政审批流程提供了制度基础,促进了行政审批流程机制的优化与绩效提升。因而,界面与结构的辩证运动是否定之否定的组织动态发展过程。这种否定之否定的辩证演进是在动态的流程机制调整优化过程中实现的。

一方面,高效的流程机制是界面与结构改革的重要目标,流程机制改革引领着二者互动的方向。从行政审批改革的目的来看,便民、规范、高效是行政审批改革的三大主要目标。界面中心化改革以一站式服务的方式实现便民目标。但有研究认为,一站式服务并不是公众认为最重要的,“友好的工作人员”“很容易理解的表格”和“有指导性的建议”按重要程度被列为前三名[15]。因而,在界面中心化改革后,流程机制的顺畅与否更加直接影响着办事人的办事体验。流程机制的高效与规范目标引领着界面与结构辩证互动的方向。

另一方面,流程机制约束着界面与结构矛盾运动的具体轨道,使“一”与“多”的矛盾在动态过程中实现平衡。结构与界面之间的矛盾关系须在具体的流程机制中展开并表现出来。界面与结构构成组织的平面与立体纵深,是组成组织静态结构的元素。界面处于组织结构的末端,是组织的输入输出口、组织与外部相连接的点或面,而职能部门是组织内部结构的中间骨架、组织内部运行的柱梁。末端界面与中端结构通过动态的流程机制连接互动起来,形成流动的、立体的组织架构,从而弥合界面与结构的“一对多”张力。当结构与界面的互动引发流程繁复、低效、脱节、阻滞时,则二者关系失衡,引发界面与结构关系的调整或变革;而当改革实现了流程机制的高效与规范时,界面与结构的关系就和谐稳定,改革则进入了相对稳定期。

五、结论与讨论:在“一对多”悖论中建设整体性政府

本研究从界面与结构维度将N市行政审批改革历程划分为传统科层、收发室、政务中心、“一枚印章管审批”、智慧政务中心、智慧行政审批局六种模式,并对六种模式的界面空间、职能结构、流程机制进行了比较。行政审批改革从界面中心化改革切入,以界面中心化和集成化技术为工具条件,但中心化界面与碎片化结构之间产生张力,二者的辩证运动推动行政审批模式不断变换调整。为解决中心化界面与碎片化结构的矛盾,N市探索行政审批权力的中心化改革,从部门内集中行政审批权,到“一枚印章管审批”;通过数字集成技术改变信息权力结构,在界面维度实现信息权力的中心化。但界面与结构的张力演化出三组“一对多”悖论,改革难题从中心化界面与碎片化结构的“一对多”悖论,向行政审批权力中心化与行政监管权力碎片化的“一对多”悖论转移,又向界面信息权力中心化与部门数据碎片化的“一对多”悖论发展。行政审批改革似乎在界面与结构间的张力中陷入了两难境地。但正是界面与结构的辩证运动推动了行政审批改革模式的迭代升级。界面改革直接影响了结构改革。界面空间不断被压缩、集中、整合,或倒逼结构中心化改革,或因数字集成界面设计主动适应分散化的组织结构。结构反作用于界面改革。界面与结构的矛盾运动展开于流程机制中,也受流程机制的高效化目标引领与驱动。在二者的辩证运动过程中,行政审批改革的权力事项与流程机制不断向标准化、理性化、集成化方向演进,不断实现便民、规范、高效的绩效目标。

“一对多”悖论在某种意义上是行政审批改革持续存在的一种关系结构。从整体性政府视角看,中心化界面与分散化结构在组织行动过程中相互依赖、相互促进。一方面,专业分工是现代行政组织的一个内在特征,解决纷繁复杂的社会问题要求政府具备专业化能力,结构专业分化有利于提高组织分析和决策等专业能力。另一方面,界面的中心化与集成化有利于提高组织行动能力。碎片化分割弊病妨碍了政府整体效能的实现、加大了部门间协调的成本,给公众办事带来了极大不便[16]。行政审批改革以碎片化问题为导向[17],是整体政府建设实践的创新[18]。但“一对多”悖论并非静态割裂的“两难”死结,而是整体性政府建设中一对相互矛盾又相互联系的组织结构关系,须在动态的信息流程中实现组织协同。整体性政府建设不仅需要从静态结构和制度层面通过大部制改革、“放、管、服”改革等,整合精减政府职能与结构,整合优化组织末端界面,更需要从动态过程层面,借力数字技术,让数据、信息与行动在层级间、部门间、业务间乃至组织内外流动起来,使“一与多”相生而不相克,实现组织整体协同。

注释:

①“两集中两到位”指的是一个行政机关的审批事项向一个处室集中、行政审批处室向行政审批服务中心集中,进驻行政审批服务中心的审批事项到位、审批权限到位。

②另有劳动和社会保障、房产交易、公安车管等 15 个部门的独立办证大厅未进入市行政服务中心。

③“三集中三到位”指的是行政审批职能向一个科室集中、承担审批职能的科室向政务中心集中、行政审批事项向电子政务平台集中,事项进驻大厅到位、审批授权窗口到位、电子监察到位。

④受审分离指的是“前台综合收件、后台分类审批、窗口统一出件”。

⑤六多指多证、多规、多介、多评、多审、多测,两联指联合图审、联合验收。

参考文献:

[1]Federal Bench Marking Consortium.Serving the American Public, Best Practices in One-Stop Customer Service [DB/OL].http://www.npr.gov/library/papers/benchmark/on stop.html,2006-06-03.

[2]宋林霖.刚性原则与弹性空间——论地方政府行政服务中心的发展趋势[J].南开学报(哲学社会科学版),2013,(4).

[3]赵永伟,唐璨.行政服务中心理论与实践[M].北京:企业管理出版社,2006.

[4]文宏,李风山.治理界面何以持续生产——基于政务服务实践的历时性考察[J].探索与争鸣,2023,(4).

[5]徐艳晴,郭娜,毛子骏,等.政策引导基层政务服务数字化变革研究——以海口市龙华区政务服务中心为例[J].公共管理学报,2022,(4).

[6]艾琳,王刚.行政审批制度改革中的“亚历山大绳结”现象与破解研究——以天津、银川行政审批局改革为例[J].中国行政管理,2016 ,(2).

[7]凌争.行政审批制度改革的县域图景:成就与挑战[J].政治学研究,2022,(5).

[8]王太高.论行政许可中止[J].法学,2014,(4).

[9]李利文.政务服务下沉通道何以拓宽?——以深圳福田信用审批模式为研究对象[J].公共管理学报,2022,(4).

[10]王佃利,万筠.“在泉城全办成”改革:平台驱动的政务服务创新[M].济南:山东人民出版社,2022.

[11]王胜君,丁云龙.行政服务中心的缺陷、扩张及其演化——一个行政流程再造视角的经验研究[J].公共管理学报,2010,(4).

[12]朱光磊,黄雅卓.“放管服”改革背景下的政府纵向间关系调整逻辑[J].行政论坛,2022,(5).

[13]宋林霖.“行政审批局”模式:基于行政组织与环境互动的理论分析框架[J].中国行政管理,2016,(6).

[14]唐亚林,朱春.2001年以来中央政府行政审批制度改革的基本经验与优化路径[J].理论探讨,2014,(5).

[15]Herbert Kubicek,Martin Hagen.One-Stop-Goverment in Europe: An Overview [DB/OL].http://www.egov.vic.gov.au/pdfs/One Stop.pdf,2006-06-03.

[16]蔡立辉,龚鸣.整体政府:分割模式的一场管理革命[J].学术研究,2010,(5).

[17]刘畅.整体性治理视角下我国行政审批制度改革的问题研究[J].法制与社会,2020,(31).

[18]张佳慧.整体性治理视角下“互联网+政务服务”模式创新的实践探索与深化路径——以浙江省嘉兴市为例[J].电子政务,2017,(10).

[责任编辑:张英秀]

The Tension Between Interface and Structure: The Model Debate of Administrative Approval Reform

—Taking N City as an Example

Chen Nianping

(Jiangxi Committee of C.P.C/Jiangxi Academy of Administration, Nanchang Jiangxi 330108)

Abstract:From the interface and structure dimensions, this paper divides the administrative approval reform process of a city into six modes: traditional bureaucratic mode, receiving and sending room mode, government center mode, administrative approval bureau mode, smart government center mode, and smart administrative approval bureau mode. Through comparison and analysis, it is found that the reform of administrative approval starts from the reform of interface centralization, but the tension between the centralized interface and the fragmented structure promotes the continuous transformation and adjustment of the reform model, showing a non-linear process of “interface centralization reform-encountering the dilemma of interface and structure-structural centralization reform to adapt to the interface-encountering the dilemma of disconnection between administrative supervise and administrative approval-interface integration reform-interface design adapting to fragmented structure-structural recentralization”. There are three sets of “one-to-many” paradoxes: the centralization of administrative approval interface and the fragmentation of administrative approval power, the centralization of adinistrative approval power and the fragmentation of administrative supervision power, and the centralization of terminal information power and the fragmentation of mid-end data power. The interface space, functional structure and process mechanism of administrative approval have evolved in the dialectical interaction of the “one-to-many” paradox, which has promoted the iterative upgrading and performance improvement of the reform.

Key words:administrative approval, government services, administrative system reform, interface, holistic government