推动连锁任务进阶 多维品析人物形象

胡丽璇

【摘 要】本文论述了如何搭建连锁进阶的助学支架,还原文化情境,延伸学习成果,帮助学生更好地走近人物,触摸人物,从而培养学生对语言的敏感力和对文章思想情感的领悟力。

【关键词】连锁任务进阶 品析人物 革命文化题材

革命文化题材具有特殊的时代印记,承担着赓续红色基因的重任。但由于年代较久远,学生在这类题材的内容和情感感悟上存在一定的障碍。因此,在引导学生感悟革命英雄人物的爱国主义情怀和高尚品质,激发学生向英雄学习的意愿和行为时,需要设计一系列连锁进阶任务,实现从单元主题到学习主题,从文本语境到真实情感的转变,从而架起学习与情感之间的联系,消除革命文化题材与学生之间的距离。

一、追溯历史背景,多策略还原文化情境

接受革命教育的前提是对文本中的历史事件、人物形象有充分的情感认知。借助历史背景,打破时空隔阂,寻找文本中人物行为与时代发展的对接点,就能更真切地感受事件,与文本中人物同频共振。

1. 自主搜集资料。

《义务教育语文课程标准(2022年版)》从第二学段开始,对搜集资料就有明确的要求。教师可以让学生自主搜集必要的历史背景资料,丰富已有认知,建构背景支架,促进与人物的对话。教学《青山处处埋忠骨》一课时,可以让学生搜集关于抗美援朝的文字资料,了解中国政府毅然决然作出抗美援朝、保家卫国的历史性决策的原因,还原真实情境,走进事件发生的年代,站在时代的背景中考量人物的所作所为,感受人物品质。

2. 引导补充资料。

梳理与探究是一种整合型的语文实践方式。学生查找资料,了解历史事件,对英雄人物事迹的梳理只是浅表的“知其然”,而教学需要引领学生“知其所以然”。想要更好地探究文本所彰显的英雄形象,就要适时引导学生补充资料,填补认知,促进生本对话。在《冀中的地道战》一课中,“冀中平原”“地道战”是表明战斗发生地点和战斗方式的词,也是深入理解革命文化的“种子”词。可以引导学生聚焦这些“种子”词,搜集相关资料,更完整地还原事件全貌,感受“封锁沟”“封锁墙”“十里一碉,八里一堡”的艰苦斗争环境,这样学生的情感就得以迁移和内化了。

二、依托文本载体,多角度触摸人物形象

语言运用是四大核心素养之一,革命文化类题材的品读应该根植于文本,重视语言文字的学习与运用,引导学生在真实的语言运用情境中,通过自主的语言实践活动,跨越时空,多视角地感知人物形象。

1. 借助导图支架。

巧用思维导图,构建学习支架,让学生在有效梳理事件中整体把握文本,在辨识知识与提取重要信息的过程中提高品析能力,把对英雄的模式化理解转化为真切可感的形象认知。教学《小英雄雨来》一课时,可以让学生梳理文本,借助鱼骨图,将雨来被抓后与敌人的言行一一对比,感知雨来的英雄之举,这样人物形象就会逐渐丰满立体起来了。教学《青山处处埋忠骨》一课时,可以借助三封电报和一份批示(见图1),提取关键信息,感受一代伟人旷达无私的胸襟。

2. 立足语言文字。

语文要素不断提出“从人物的外貌、语言、动作等描写中体会人物的内心,感受人物的品质”,关注人物的细节描写是“感受文学语言”的方法和路径。《十六年前的回忆》一课,可以引导学生通过品读对李大钊外貌、神态、言行的描写,聚焦英雄的豪言和壮举,加深对文本的理解,感受英雄伟大的人格和精神世界。

3. 追问人物内心。

围绕语文要素,铺设梯度支架,让人物内心以可视化呈现,引导学生借助联想、想象,体验情感,分享留白体验,建立与英雄人物情感共鸣的桥梁。教学

《青山处处埋忠骨》一课时,可以引导学生关注毛主席“父亲和国家领袖”的双重身份。得知爱子牺牲后,毛主席的心情天平经历了怎样的起伏才作出了“何须马革裹尸还”的抉择?可以让学生走入文本,品读语句,画出毛主席内心天平的倾斜状态并写明毛主席内心天平摇摆的原因。透过毛主席内心天平的摇摆,体会毛主席内心复杂的情感。这样的任务推进,促进了学生对人物的深层次理解。

三、联结实践活动,多方位延伸学习成果

革命文化题材的教学应遵循“基于文本,适度广于文本、高于文本”的原则,把坐标打开,寻找更高的学习点、生长点,推进多维学习,活化“文学阅读”成果。

1. 寻求新生点,提升写作力。

阅读是吸收和输入,表达是释放和输出。在网络信息迅猛发展的时代,应寻找学生新的读写结合点。可以引进学生熟悉的“朋友圈”这一富有张力的学习生长点,来升华学生对人物的认识。教学完《梅兰芳蓄须》一课后,可以巧抓清末状元张謇先生与梅兰芳是忘年交这点信息,设置“张先生曾多次邀请梅兰芳先生到场演出,如果当时有朋友圈,你观看了这场演出后,在朋友圈准备写些什么”的问题,创设生活化场景,以学生所喜好的作业形式,升华单元学习主题,实现课程内容、学生生活、语文实践之间的融通。

2. 革命传讲人,产生冲击波。

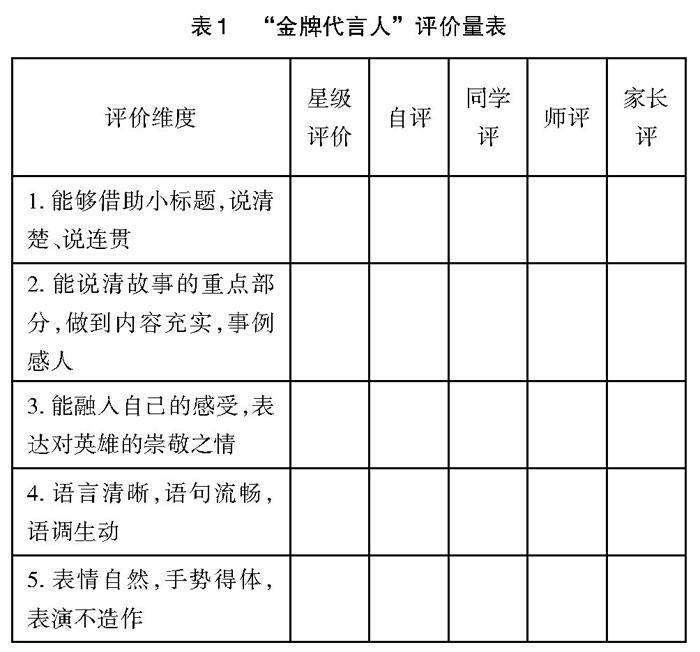

通过红色故事的采集,培养学生搜集、筛选资料的能力,让语言与精神融通共生得以实现。学完《小英雄雨来》一课后,可以设置“宣讲雨来事迹,为雨来撰写颁奖词”的作业。这就要求学生梳理雨来事迹,成为“金牌代言人”。在宣讲过程中,应构建以素养为导向的教、学、评良性互动的教学生态,利用表达与交流这一实践活动,评价学生习得文本的效度(见表1)。

3. 跨学科实践,形成能量场。

革命精神在和平年代如何更好地传承?如何让英雄的形象留存于学生的心中?可以开展跨学科实践活动,使学习效果最优化。可以引导学生将革命故事画成连环画,也可以变成课本剧、舞台剧,甚至可以拍成微电影。这样的跨学科活动,既深化了学生对英雄的认识,又促进了学生综合能力的发展。另外,还可以利用德育主题月等开展相关的实践活动。如:清明节祭扫烈士陵园,铭记先烈事迹;建党日、建军节访英雄故里,致敬心中英雄。开放的学习任务,达到真实育人的目的。

英雄是一个民族的精神脊梁,应该被历史永远铭记,被后人永远铭记。围绕语文要素,学习任务不断进阶,学生由被动学习逐渐转化为主动学习,这样,学习任务群的情境性、综合性和实践性就得到了真正的落实。

(作者单位:福建省厦门市同安区大同中心小学)