基于精准教学的整本书阅读提质增效实践

随着教育信息化2.0的推进,精准教学正借助人工智能、大数据、学习分析技术而成为教育界和政策界日益关注的焦点。精准教学作为一种技术化教学的方式,以数据为基础对学生的学习过程进行跟踪、记录和分析,从而为教师的教学行为和学生的学习行为提供个性化的精准依据和指引。

整本书阅读具有内容多、难度大与课堂教学衔接等挑战,正是学生亟须精准个性化帮助的学习领域,却缺乏精准教学在该领域的系统探索和应用。笔者以朱自清的《经典常谈》为例,探究运用精准教学为整本书阅读提质增效的实践路径和策略,以期为精准教学在语文课程中的应用提供新思路。

一、精准识学,创设个性化阅读目标

安富海教授认为,精准教学的核心任务是“以测助学”,即通过以测识学、精确记录和精准辅测三个环节为学生提供精准个性化帮助和指导。“以测识学”是为了掌握学生的学习表现及相应的心理特征而测量学生的学习行为与学习状态。

(一)基于个性学情数据构建读书共同体

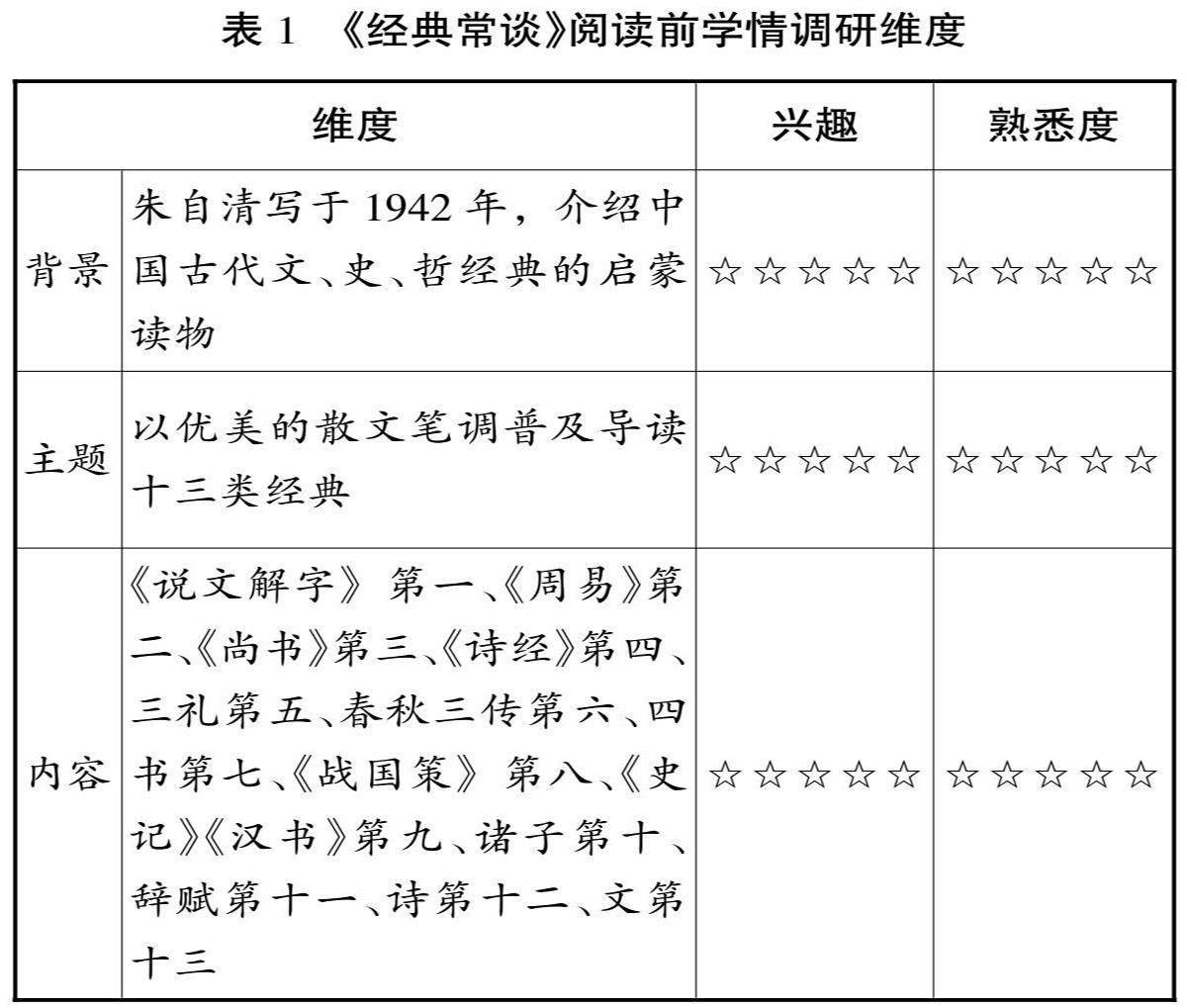

整本书阅读通常包含导读课、推进课、交流课三种课型,并通过在线“打卡”“签到”等形式督促学生在一定周期内完成阅读任务。如果照搬这一整套流程和形式,不区分不同学生的个性化学情,极易浇灭学生的阅读热情,为此,教师有必要对每位学生整本书阅读前的具体情况展开调研,充分了解他们对整本书的背景、主题、内容等相关内容的了解情况,据此引导读书共同体的构建。《经典常谈》共13篇,按照经、史、子、集分类法,以散文形式依次谈了《说文解字》《周易》《尚书》《诗经》以及诸子百家、辞赋和历代诗文等十三类经典,所以阅读前调查应包含如表1所示的维度。

笔者在表1的基础上,将本书的背景、主题、内容进一步拆分,用便捷的在线调研工具调查了班级学生对各个细分维度的兴趣和熟悉度。

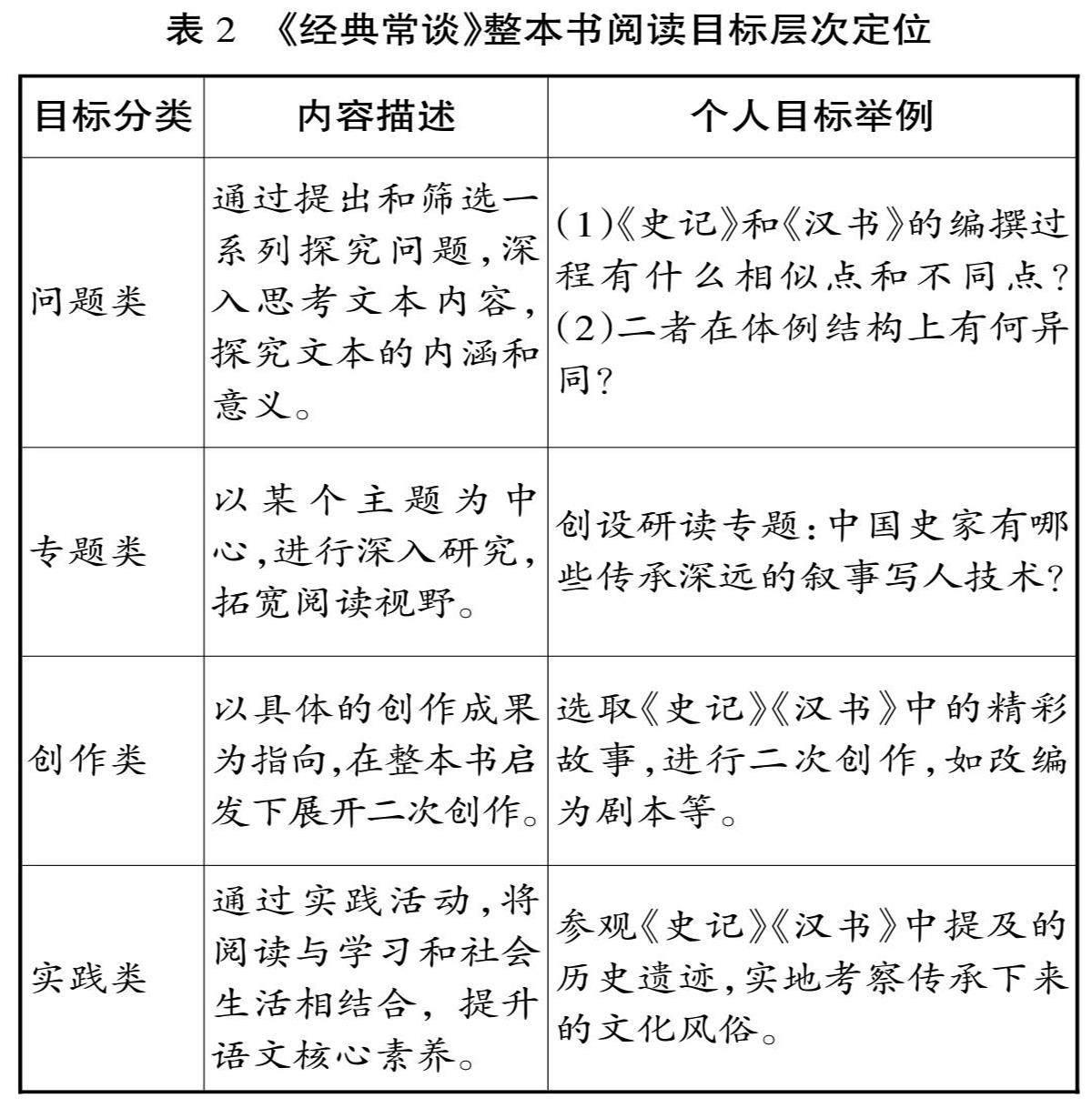

(二)精准定位个性化的整本书阅读目标

共同类型的读书目标凝聚形成读书共同体,但只有个性化的目标才能充分激发个人的读书动力和活力。构建读书共同体的目的不在于“同化”不同的个体,而在于让有着相似或互补特征的读书主体联结起来,围绕相似的个人整本书阅读目标一起享受阅读过程。教师所要重点关注的是逐层引导学生将目标清晰化,从而为后续阅读过程中不断对齐目标、优化阅读过程奠定基础,如表2所示。

二、精准记录,推进创造性探究过程

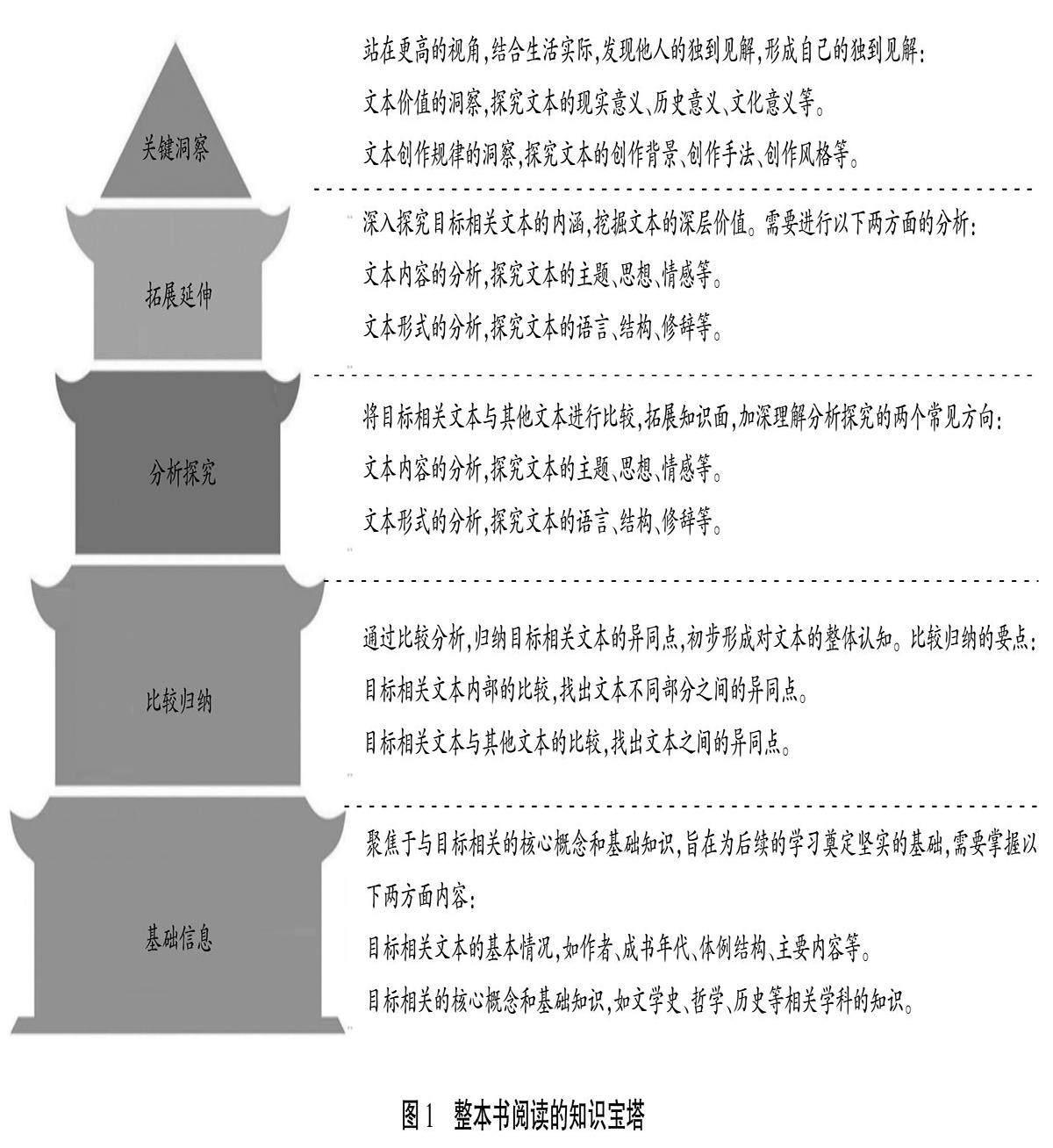

(一)提取整本书信息,积成知识宝塔

在构建个人的整本书阅读目标清单之后,从书中提取关于目标的有效信息,就是实现读书目标的第一步。为此,学生需要把整本书阅读过程转化为沿着“基础信息—比较归纳—分析探究—拓展延伸—关键洞察”的层次,不断完成知识宝塔的创造性构建过程,如图1所示。

以表2中问题类目标下的个人目标为例。学生A在探究《史记》《汉书》一系列问题的过程中,针对问题1,他在本书的“《史记》《汉书》第九”的启发下,需要了解《史记》和《汉书》的基本情况,如作者、成书年代、体例结构、主要内容等,还自学了其编撰过程的相关概念,如取材、史料、考证等。这些信息都将通过笔记系统记录到知识宝塔的第一层中。以此类推,每一层都有及时的记录,既确保学生上到新一层是立基于可靠的材料,又帮助学生及时在进入下一层后“温故知新”,也方便教师根据记录所展示的原始情况提供个性化指导。

(二)分析阅读学习数据,指引创造实践

在搭建完成整本书的知识宝塔后,学生需要进一步审视知识宝塔,使知识体系更加严谨、可靠,并在此基础上将知识投入现实生活中,创造解决真实问题的应用成果。我们以探究“《史记》《汉书》第九”的学生A为例,笔记可以清晰呈现他的知识宝塔情况,如表3所示。

从表3中各层笔记数可以看到,52条基础信息笔记方能产出5条拓展延伸和4条关键洞察。教师要鼓励学生保持这种“厚积而薄发”的读书品质,但是也要考虑学生在读书思考中是否可能过于保守;从评论数可以看出,读书共同体对学生A的关注主要在关键洞察、分析探究和拓展延伸这三层,对基础信息的关注较少,那么教师就需要提醒该生在后续实践中要注意验证基础信息的可靠性。

三、精准评价,激励建设性成果反思

(一)提供多样化的成果呈现选项

成果形式可以是多种多样的,可以是文本(读书笔记、评论文章等)、音频(朗读、演讲等)、视频(读书分享、剧情演绎等)、图片等形式,也可以是个人作品或团队合作作品,还可以是读书共同体之间整本书知识竞赛的排名。

与丰富的成果形式对应的,还有课堂展示、校内外交流(读书节、阅读沙龙等)、网络平台(微博、微信公众号等)等多样化的成果展示方式。

事实上,在分享阅读成果给大众时,学生选择哪种成果形式、哪种展示方式、突出哪些亮点、试图避开哪些劣势,更能反映其整本书阅读过程的表现及成效,更有利于改进学习。

(二)激励基于数据的建设性反思

《经典常谈》整本书阅读之后,笔者为学生提供了指引基于数据的建设性反思清单,如表4所示(线上表单)。该评价表可以在阅读过程中可以不断修改和完善评分、评价。

从精准识学到精准记录,再到精准评价,精准教学在整本书阅读中聚焦于对过程和表现的引导,让学生面对整本书阅读的挑战有了可操作的指引,起到了显著的提质增效作用。相信随着教育信息化2.0行动的深化,精准教学为语文课程提质增效的优势将愈加显著。

作者简介:张喆(1996—),女,汉族,山东临沂人,本科,一级教师,研究方向:中学语文教学。