父爱如山,触景生情泪作雨

锡怀国 郭莉

【教学目标】

1.有感情地朗读课文,品味洋溢在字里行间的父子深情。

2.品析词句,感受并梳理“我”对父亲的情感变化。

【课堂实录】

1.写作背景:《背影》写于1925年10月,是作者追忆8年前的往事。1917年冬,作者祖母去世,父亲的徐州烟酒公卖局长被解职。当时作者在北大哲学系读书,从北京赶到徐州与父亲一道回扬州(老家)办理丧事。事毕,父亲到南京找工作,作者回北京念书,父子在浦口车站分别。

2.新课导入:同学们,文章开头说“我与父亲不相见已二年余了,我最不能忘记的是他的背影”。作者开篇点题,设置悬念,引起深思,到底是什么样的“背影”让作者念念不忘呢?

一、别离·曲折父子情

师:文中多处提到父亲的背影,你感受最深的是哪一处?

生:我感受最深的是第6自然段中父亲买橘子时的背影。

师:好,我们一起来看下这一段,注意画出并品味文中的动作描写。

……蹒跚地走到铁道边,慢慢探身下去……要爬上那边月台……他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾……

师:原文中的词语有什么韵味呢?

生:“蹒跚地走”“慢慢探身”体现了父亲走路的艰难(行动不便)和小心翼翼。

生:“爬”“攀”“缩”都可以看出父亲动作的笨拙、艰难。

生:“微倾”这个细节生动地描写了父亲用尽全力攀爬。

生:我读起来很朴实、很贴切,还有点韵律感:“戴着黑布小帽”“穿着黑布大马褂”。

师:你分析得很到位。这段文字没有一个多余的字,表达简洁、凝练,质朴的语言中饱含深情。请大家一起欣赏“父亲”买橘子的视频(配乐祁隆的歌曲《老父亲》),深入感受“爬”“攀”“缩”的动作情景,再次体会“父亲”的深情。

师:大家对“父亲”的行为有怎样的感受?

生:我能体会到父亲对儿子深深的爱。他穿过铁道、爬上月台那么吃力,可他还是坚持为儿子买橘子。

师:你理解得很深刻,特别是父亲由于身体不灵活所表现出来的笨拙和吃力,更让我们感受到一个年迈父亲对儿子的关爱。请大家再次有感情地朗读这段文字,注意加点的词语要重读慢读。

师:对这段文字,大家还有什么不理解的地方吗?请在小组内讨论交流。

生:父亲给儿子买几个橘子,没有特殊之处,儿子也不至于感动得泪流满面吧,但文中为什么写到“我的眼泪很快地流下来了,我赶紧拭干了泪,怕他看见”?

师:为什么父亲买橘子这样的举动却让作者很快地流下泪来?我们还要回到故事的开头看一看:

【材料1】

当时,朱自清在北大读预科,《朱自清年谱》有如下记载:

因祖母逝世,回扬州奔丧。父亲为打发姨太太,花了许多钱……让家里变卖首饰,才算补上窟窿。祖母不堪承受此变故而辞世。

——《八年级上册语文教师教学用书》

师:朱自清的父亲是一个封建制的家长,办事精练、事业有成,他不苟言笑、非常严肃。朱自清是长子,父亲对他期望很高、费心很多,他很敬重父亲。但朱自清从小是在祖母的呵护下长大的,和祖母的感情非常深,父亲娶姨太太的错误,导致祖母身心俱损而逝世,此刻他对父亲是什么态度呢?

请同学们快速浏览第2~5自然段,找一找“我”与父亲“不同频”的表现。

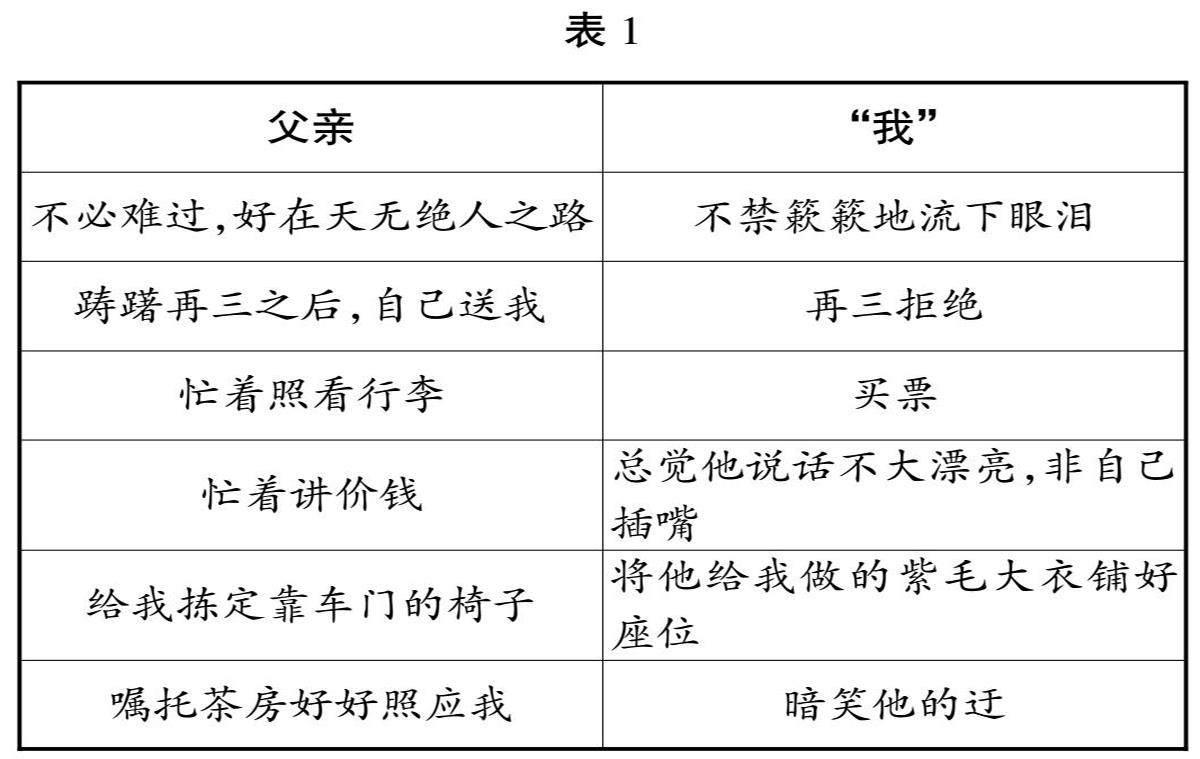

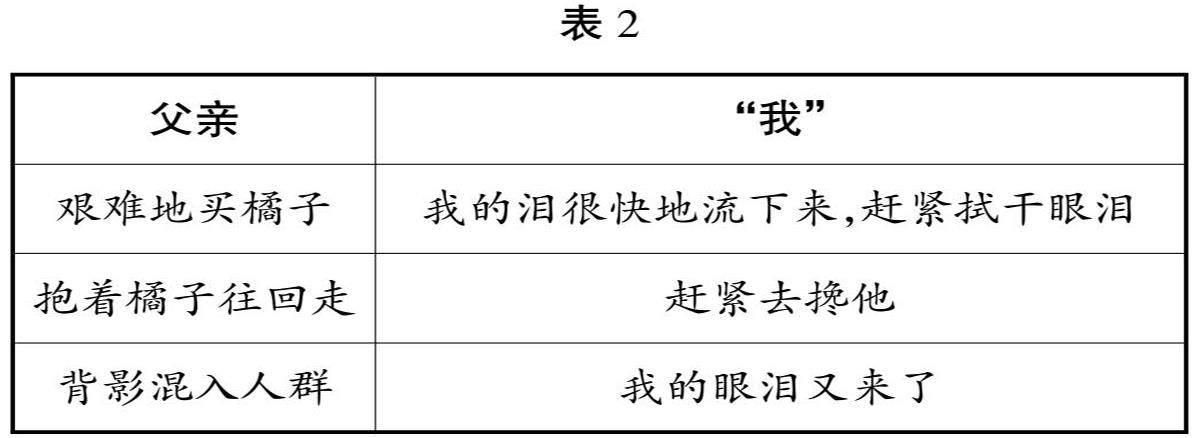

(学生小组交流合作完成表1。)

师:在儿子此时的眼里,父亲是什么样子的?

生:家庭变故的始作俑者,让人生气(愤怒)。

生:做事糊涂,让人嫌弃,给自己丢脸,迂腐。

师:“我”对父亲的情感态度是怎样的?

生:埋怨、厌烦、冷漠、不领情、看不起、自以为是、自作聪明……

师:“我”对父亲的态度是厌烦、冷漠的,所以在第6自然段开头说“爸爸,你走吧”,可爸爸没有走,还去给“我”买橘子。“买橘子”这个片段有什么特殊意义呢?

【材料2】

父亲的差使交卸了,一切费用均靠借债和变卖典质……在过去的日子里,不要说几个橘子,就是金橘子、银橘子也不稀罕。……这一堆朱红的橘子便不同寻常了。

——朱国华《朱自清写〈背影〉的背景》

师:我们来看看买橘子前后父子之间的表现(见表2):

师:你有什么感受?

生:“我”赶紧去搀父亲,这个动作体现了“我”对父亲的态度由冷漠到亲热。

生:“赶紧拭干眼泪”是因为怕父亲看见引发伤心,怕别人看见笑话自己幼稚。等到他的背影混入来来往往的人群,再也找不着了,“我”便进来坐下,“我”的眼泪又来了。

师:我们应该以什么感情来读这段“对话”?

生:父亲是不舍、担心、牵挂。

生:儿子是感动、后悔,但他想表达又无法表达出来,还带有一种纠结、痛苦。

师:你分析得非常好。我们请两位同学带着这样的情感来读一读。

师:文中说父亲“少年外出谋生”“做了许多大事”,那对于“我”的嫌弃、厌烦,他到底有没有感觉到?

生:他没有感觉到,他一直在很贴心地照顾儿子。

生:他感觉到了,只是没有表现出来罢了。

师:大家的看法都很有道理。不管父亲有没有感觉到,对“我”的爱从来没有变过,这是最打动人的地方。“我”对父亲的感情曾经是不理解,暗笑他,甚至是有所怨恨的。不管是儿子不领情时,还是儿子被感动时,父亲是从不表露的。“可怜天下父母心”,这种无声的感动和懊悔是整个故事的高潮,所以“我”的眼泪又来了。

二、不相见·追悔父子情

这个故事发生在1917年,可是这篇文章写于1925年,既然作者当时内心就是懊悔的,为什么时隔8年之后才写?

【材料3】

1916年,父亲尽了最大的努力,非常体面地为自清筹办了婚事并送他上北京大学读书……

这以后不久,父亲的公卖局长职交卸了,他特地关照我:不要写信把这些琐事告诉大哥,以免他学习分心……

——朱国华《朱自清与〈背影〉》

【材料4】

朱自清1920年从北大毕业以后……往扬州一中学就职。偏逢校长系父亲故旧,薪资全送父亲处。又去职……就导致了父子二人“两年的不见”。转机是,其父主动要求将子女及朱自清的生母接回扬州。父子关系虽然有所缓和,但是,每月邮家用,其父均无回音……

——《八年级上册语文教师教学用书》

师:从以上材料,我们可以看出父亲是关心儿子的,儿子也想回家,但是此时朱自清对父亲的感情就像缠绕的线团,复杂难解,他们之间的隔阂有没有消解呢?我们从文中找出体现作者8年后心情的句子:

生:我那时真是聪明过分。

生:唉,我现在想想,那时真是太聪明了!

生:他触目伤怀,自然情不能自已。情郁于中,自然要发之于外……

生:唉,我不知何时才能再与他相见!

师:从这几句话中,你感受到了什么?

生:我发现有两个“聪明”,两个“自然”。我觉得作者对他当时的表现感到很后悔,觉得自己很幼稚,很不懂父亲。

师:你理解得很对。两个“聪明”是自嘲,也是追悔。两个“自然”是为父亲开解,“自然”是理所当然的意思。8年后,“我”也由一个儿子变成了一个父亲,变得更加理解父亲。

师:从这几句话中,大家能发现作者的语言有什么特点吗?

生:有种韵律美,读起来还很有节奏感。

师:嗯,你的观察很仔细。除了这个特点,还有文质典雅,如“触目伤怀”“不能自已”“情郁于中”“发之于外”,简洁、凝练,朗朗上口。这也体现了作者高度的民族文化自信,让我们齐读这段话。

生齐读。

师:正是因为这些语言很平实简洁,才使得背后的父子深情更让人感动,而这种感受在作者的文字中也更加鲜明地体现出来:

“但是最近两年的不见,他终于忘却我的不好,只是惦记着我,惦记着我的儿子。”

——朱自清《背影》(1925年)

三年后他在《儿女》中写到:

【材料5】

去年父亲来信……我为这句话哭了一场;我为什么不像父亲的仁慈?我不该忘记,父亲怎样待我们来着!

——朱自清《儿女》(1928年)

生:我从这两段文字里体会到了作者多年后回想起此事的追悔不已,对父亲的愧疚之情。

师:那父亲的表现是什么呢?父亲写了一封信:

他写了一信给我,信中说道:“我身体平安,唯膀子疼痛厉害,举箸提笔,诸多不便,大约大去之期不远矣。”

生:父亲写了一信,说明是父亲主动给“我”写的,体现的是父亲矛盾的内心,“身体平安”是安慰我的话,“疼痛厉害”“大去之期不远”说明父亲思念“我”,想让“我”回去看他。

师:你理解得很深刻。读到这封信,“我”泪流满面,追悔不已,“我”的脑海中再次想起了父亲的背影,于是写下了这篇《背影》,作为“我”给父亲的回信,有人说,这是一封求和的信。你怎么认为?

生:作者和父亲之间的隔阂已久,但是通过父亲的来信,我们知道父亲一直是记挂着儿子的。通过课文最后一句话,我们知道此时作者已追悔不已,所以他提笔写下这篇《背影》,也是在向父亲表达他的爱。

师:你的感受很深刻。父子之间的隔阂到此全部解开,父子之间错位的爱也回归正途。

三、课堂小结

本节课我们分析了三个不同时段“我”对父亲的情感态度,“变”与“不变”成为交织在一起的两条线。

“变”的是“我”:由“不领情”到“感动”到“追悔莫及”。“不变”的是父亲:不管“我”对父亲持什么态度,父亲对“我”的态度始终没变过,那就是深深的爱,正是这种“不变”、这种“永恒”,成为经典,打动了万千读者。

(作者单位:1.寿光市第五中学;2.寿光市圣城中学)

编辑:赵文静