基于化学核心素养导向的教学实践

为传播载人航天知识,激发学生对科学的兴趣,增进学生对航天航空的了解,学校组织观看了天宫课堂,学生对此表现出极大的热情。借此,本文以探秘天宫之水为教学情境,进行了一堂以水为主题的复习课,带领学生从化学视角认识物质的组成结构、性质应用、物质的分离提纯、化学变化等一般思路,同时激发学生对物质世界的探究欲望。

一、教学主题内容及教学现状分析

(一)教学设计背景及主题内容

新课标明确提出化学观念、科学思维、科学探究与实践、科学态度与责任的化学四大核心素养。教师需结合日常实际、社会进步、科技发展等方面创设情境,引导学生在真实情境中进行深度探究学习。在这个过程中,学生将逐渐学会运用元素观、变化观等核心化学观念和科学探究策略来解决问题,从而促进各项核心素养的整合与发展。

本教学单元是鲁教版初中化学教材的第二单元——“探索水世界”,这一单元内容紧扣课程标准中的两大“一级主题”,即第二个主题“物质性质及其应用”和第三个主题“物质的构成与结构”。本单元对水进行深入剖析,引领学生探讨物质的构成、组成、变化、净化、用途、水资源保护等,旨在使学生初步建立起从微观粒子层面理解物质及其变化的基础观念,并从化学角度逐步提升认识和解析物质世界的能力。

(二)教学现状分析

学生刚开始学化学,要感知化学就在我们身边,提高对化学学习的兴趣,初步体验宏观现象与微观世界的联系。

二、教学思想与创新点

在传统教学中,复习课主要是通过创设情境回顾基础知识进而构建知识网络,再进行巩固应用拓展延伸,但这种教学模式使学生很难综合运用知识去解决实际问题。

本教学设计围绕具体的有社会意义的主题,创设真实的问题情境,学生在真实情境中进行科学探究,形成研究物质的一般思路和方法,达成核心素养融合发展。

三、教学目标

1.通过对水的认识,掌握从宏观及微观角度认识物质的能力,建立微粒观,以便让学生能更深入地认识身边的物质,认识物质的变化本质。

2.通过实验或图示等方法让学生学习常用的混合物分离提纯方法,同时形成分离混合物的一般思路。

3.既从生活经验又从化学视角协同认识水,并培养学生的资源意识、环境意识。

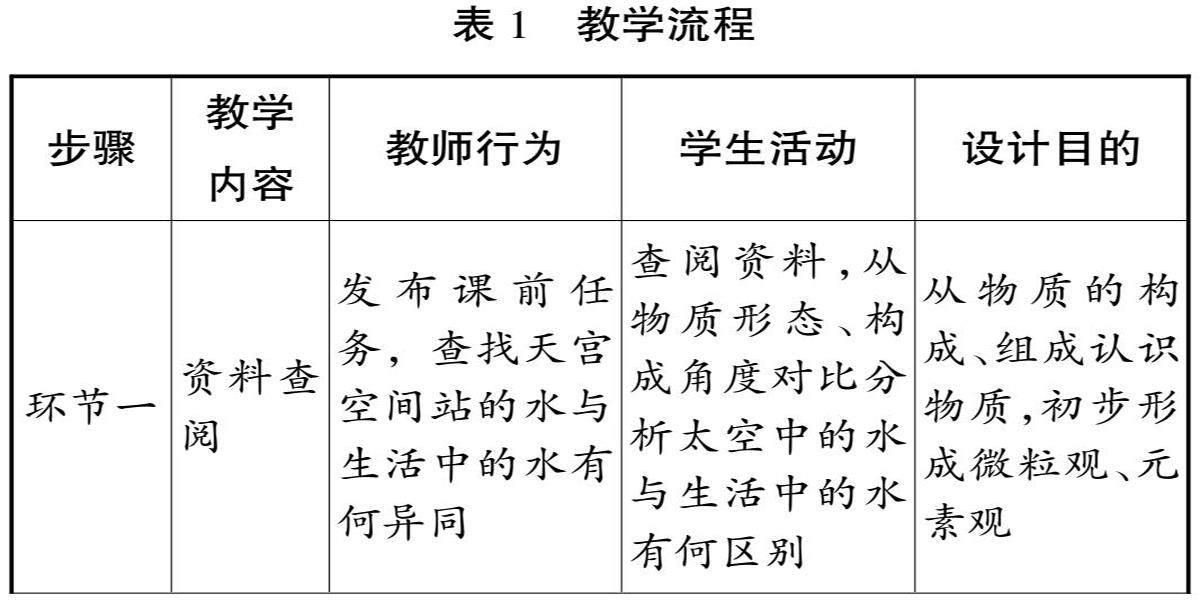

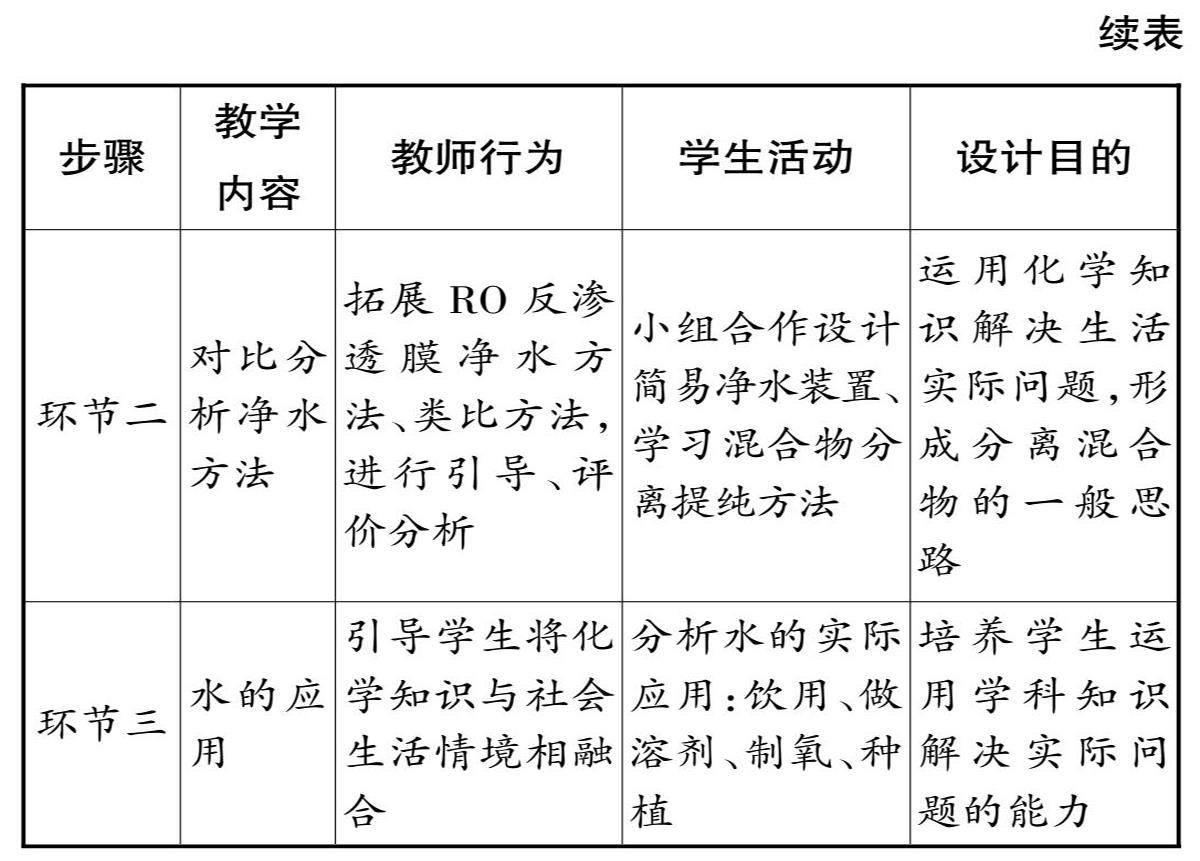

四、教学流程(见表1)

五、教学片段呈现

教师布置课前任务:观看天宫课堂并搜集相关资料,分析太空中的水与日常生活中所见到的水在形态、构成方面有无区别。

学生小组交流、讨论、汇报,构建出太空中水与生活中的水的异同。

小结:太空中的水和生活中的水是同种物质。它们只是形态有所不同,但其都是由水分子构成,所以它们的化学性质是一样的。

教师:接下来让我们一起讨论一下自来水厂的净水和太空中的净水是如何进行的。

教师:前面我们已经学习了各种净化水的方法,那么接下来请同学们分组合作,先在图纸上设计一款简易的净水装置。

教师:大家设计的净水装置都很不错,所涉及的净水步骤也都符合我们课堂上所讲解的净水方法。

教师(展示教具):老师这边也做了一个净水装置,模拟自来水厂的净水过程。

教师:同学们结合自己所学,能回忆起自来水厂依次包括哪些净水方法吗?并说出具体的步骤是如何实施的。

学生:自来水厂的净水过程包括沉降、过滤、吸附、消毒四种净水方法。

首先向水样中加入明矾,搅拌、溶解静置一段时间,以促进水中部分杂质的沉降。然后进行过滤,以除去水中的不溶性杂质。接着利用活性炭吸附水中的颜色和异味。最后经过杀菌消毒就得到了生活中的自来水。

学生活动:分析总结净水原理,发散思维,并以表格的形式绘制出总结知识点。

教师:近年来,我国航天事业取得多个新突破,中国空间站全面建成,航天英雄们在太空生活长达半年之久,除了携带上去的水,最重要的水来源方式是循环再利用他们的生活废水。那么在天宫上是如何实现净水的呢?

教师提供资料:

索里拉金博士在观察海鸥时,偶然注意到一个现象:海鸥在海洋上飞行时会先吞下一大口海水,稍作停顿后仅排出一小部分海水。这一发现引发了他强烈的探究兴趣。经过一番研究,揭示了海鸥喉部存在一层精巧的薄膜结构。当海鸥吸入海水后,会在体内施加压力,借助这种压力机制,薄膜能够实现选择性渗透,使水分子穿越薄膜得以净化为淡水;而未能透过薄膜的杂质和高浓度盐分的海水,则会被海鸥吐出嘴外。这一自然界的奇迹成为现代反渗透技术原理的灵感来源。

教师:空间站就是采用的RO反渗透膜净水的方法。RO膜非常精密,航天员产生的生活废水在加压后,水分子可以透过反渗透膜,而细菌、病毒、有机物、重金属离子等无法透过,从而达到净水的目的。

(设计意图:通过生动有趣的实验操作引导学生掌握并实践过滤、蒸馏、吸附等多种混合物分离提纯技术。在动手实践中,使学生深入理解每种方法的原理及适用范围,培养他们根据混合物性质灵活选择分离方法的能力,进而逐步形成解决复杂混合物分离问题的一般性科学思维和系统化解决方案。)

小结:物质的分离提纯思路及方法。首先要明确分离任务,再分析混合物中的成分,比较各成分之间的性质差异,最后选择合适的分离方法,完成分离任务。

教师:通过净化水资源,空间站已经有水了,那我们如何利用好这些珍贵的水资源呢?假如你是一名航天员,你会怎么利用这些水呢?

学生1:假如我是航天员,首先要用来满足饮用的需求,另外可以通过电解水制取氧气与氢气,氧气可以供给宇航员呼吸,氢气用作火箭燃料。

教师点评:特别好!水是生存的必需品。另外,电解水也确实是空间站中供给氧气和氢气的方法之一,所以,也请大家把电解水的知识点梳理出来。

学生2:在太空要开展一些科学实验,很多是在溶液中进行,水是最常用的溶剂。

教师点评:我们有着问天、梦天两大实验舱,通过生物技术、流体物理、材料科学、燃烧科学等领域的研究,取得的科研成果和技术进步将造福人类的生活。

学生3:我们还可以用水来种植植物,通过植物的光合作用吸收二氧化碳产生氧气。

教师点评:补充得很好!在空间站内种植水果蔬菜,不仅能利用植物的光合作用有效减少舱内的二氧化碳含量并产出氧气,还能大大丰富航天员们的餐饮选择,为他们提供必需的维生素来源以及膳食纤维,从而实现营养补给和生态循环的双重效益。

(设计意图:在教学过程中,我们积极鼓励学生运用所学化学知识去关联和解读日常生活中的现象,如对水处理、净化的过程进行深度剖析,揭示其中蕴含的化学原理,并进一步引导他们探索水在工农业生产、生态环境保护乃至人体健康等方面的多元应用价值。同时,我们通过化学课本中的理论知识,促使学生学会从化学视角审视生活实际,真正做到学以致用,让抽象的化学知识在现实生活中生根发芽,培养他们的实践能力和创新精神。)

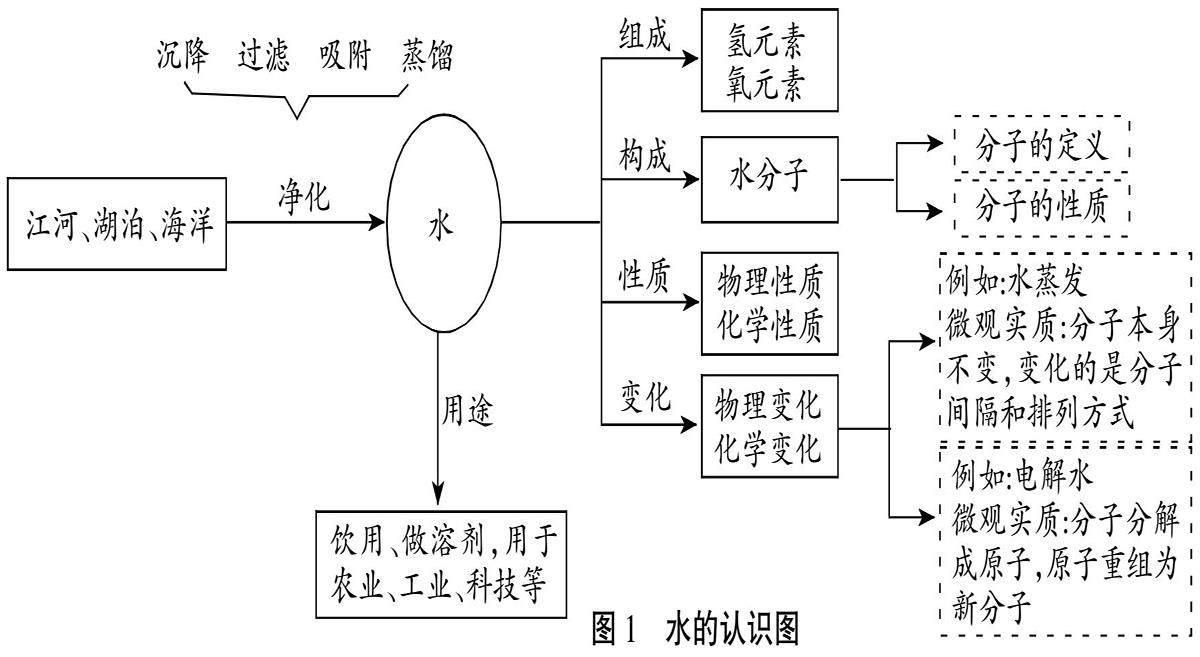

教师总结:既然水在我们的生活中扮演着如此重要的角色,那么请同学们回想所学的各项知识点,和老师一起构建水的认识图(见图1)。

教师:最后,我们将模型归纳为“WWH”,即“是什么”“为什么”“怎么做”三个步骤去研究物质。首先,我们需要弄清该物质是什么,包括了解物质的组成、构成和性质。然后,我们要思考为什么要研究物质。这就涉及物质的应用,或者我们希望通过观察物质的行为来学习更多知识。最后,我们要知道怎么去研究物质,包括实验探究、比较和分类等方法。通过这个模型,我们能够系统性地研究身边的各种物质及其转变过程,进而有效地运用化学反应来了解各种新物质。

六、教学效果与反思

本次针对水和物质的探究,于我而言,对新课标的实施和认知有了更加长足的进步;如何将散乱的知识点串联起来,引导学生建立自己的知识框架,树立先进的教学理念,是值得我们用心去琢磨推敲的永恒课题。

1.在课堂上要加强师生、生生间的互动,调动学生的积极性,充分地讨论交流,在合作中感受构建知识体系的乐趣。

2.在本次探究中对科学家观察海鸥喝水,发明反渗透膜这种仿生学的案例,讲解的时间较长,可以让学生通过拓展资料去探索。

3.教学的整体把控要根据学生的互动情况,设计阶梯式的问答,创设情境引导学生深入思考,让学生进入课堂节奏中。

4.本次课题主要探究的是“水”的相关知识点也可以迁移到“物质”的探究中。

5.水的使用涉及部分氧气制取的相关知识,而氧气制取又是初中化学重要的知识点之一,对此要更多地去引导学生拓展该部分知识。

6.在教学中要分层次,逐步构建学生观念体系,达成以基本观念统率具体知识,用系统知识提升基本观念,在解决问题中完善基本观念的目标。

(作者单位:青岛经济技术开发区第四中学)

编辑:温雪莲

作者简介:李虹洁(1995—),女,汉族,四川内江人,硕士研究生,青岛经济技术开发区第四中学化学教师。