体会慈爱,感受亲情

魏剑锋

《背影》是朱自清先生以自己青年时与父亲离别的情形为素材,通过描写父亲背影的场景,表达了对父亲的感激和思念之情。文中展示了父爱的伟大和无私,以及父亲对儿子的关怀和爱护,让我们感受到了亲情的温暖。

【教学目标】

1.有感情地朗读课文,体味文章所表达的父子情深。

2.学习本文描写人物的方法,体会朴实的语言风格。

3.体会抓住“背影”这一感情聚焦点展示人物心理的写法。

4.引导学生将这种亲情之爱延伸到自己的日常生活中。学会关爱和尊重自己的家人。

【教学重难点】

1.有感情地朗读课文,整体感知,体味亲情。

2.揣摩语言,品味背影,感悟亲情。

【教学过程】

(一)导入新课

爱,是一种无声的力量。它能够温暖我们的心灵,激发我们的勇气,也能让我们变得更加坚强。今天,我将带领大家进入一个关于父子之间感人故事的世界——《背影》。作者在文中记录的一个小小的背影,却感动了无数阅读它的人。让我们一起探索其中蕴含的亲情与感动,感受父爱的伟大与无私。

(设计意图:围绕“爱”“背影”两个核心词,用悬念式的抒情导入,引起学生共鸣。)

(二)介绍作者及写作背景

教师:首先,来看一下同学们的预习效果。请两位同学根据自己查阅的资料介绍一下文章的作者以及写作背景。

学生1:朱自清(1898~1948),现代散文家、学者,原名自华,字佩弦,号秋实,江苏人。1920年毕业于北京大学。1923年发表长诗《毁灭》后引起当时诗坛的广泛注意。后又从事散文写作,其作品《春》《背影》《荷塘月色》等文章,为中国现代散文的代表作。

学生2:作者写了1917年冬时与父亲一同回扬州为祖母奔丧后,父亲于车站送别的往事,作者当时就读于北京大学哲学系。文章写于分别后的8年,也就是1925年10月,当时朱自清先生已经执教于清华大学。用朱自清先生自己的话说,这篇文章只是写“实”罢了。

(设计意图:通过让学生自己介绍作者以及写作背景,督促学生重视预习环节,把常识学习作为日常功课重视起来。)

教师:两位同学对朱自清的个人介绍以及本文的写作背景介绍得很详细,看来预习时做了很多功课。下面我们就一起来学习文章。

(三)了解课文内容,初步感受文中情感

通过多媒体播放课文朗读录音,了解课文主要内容,感受文中的情感。

(四)细读课文

教师:本文写的主要事件是什么?

学生3:父子车站送别。

教师:表达了什么中心?

学生4:父疼子,子爱父——父子情深。

(设计意图:引导学生通过朗读,整体感知文意,概括事件,把握文章主旨。)

教师:全文几次写到父亲的背影?

学生快速默读全文,从文中画出有关背影的描写,然后交流。

学生5:“背影”在本文中一共出现了四次,第一次在文章开篇处,直接点明与父亲两年多未见,最不能忘记的是他的背影;第二次背影在为儿子买橘子时蹒跚的背影,这一次描写背影时,作者进行了很多细节的刻画,让人为之动容;第三次在送儿子进站后父亲离去时的背影;第四次在文章结尾处,读着父亲的来信,泪光中又想起父亲的背影。四次背影虽然都不相同,但都体现了作者对父亲的思念。

教师:在送行的时候,父亲为儿子做了哪些事?

学生从文中找出后,交流探讨。

学生6:父亲因有事本打算让茶房代为送行,但终归不放心决定还是自己到车站去给儿子送行;去到车站后看行李和车夫讲价钱;帮儿子拣定靠近车门的座位;嘱咐茶房路上照顾儿子;担心路上口渴,为儿子去买橘子。

教师:在父亲为儿子做的这些事情中,最令大家感动的是哪一件?为什么?

学生7:父亲为儿子买橘子,当时叮嘱“你就在此地,不要走动”。在预习中我们已经知道,作者当时已经20岁,正在北京大学读书,但在父亲的眼中,觉得作者还是应该被人照顾的孩子,产生这种感觉的前提正是父亲对儿子的爱。

学生8:朱自清先生在描写父亲为自己买橘子时,用几个动词:探、爬、攀、缩、微倾,描写父亲爬月台的整个过程,表明了他行动的艰难,但他回到车上时,却将橘子一股脑儿放在了儿子的皮大衣上,扑扑衣上的泥土,心里很轻松似的。而父亲装出轻松的样子,是为了安慰儿子,怕儿子担心。这正是深爱儿子的体现。

教师:同学们回答得非常好,说明不仅认真仔细地读了课文,同时也理解了作者在文中所表达的情感。

(设计意图:围绕线索“背影”,理清叙事脉络,体会父爱子的深情。)

教师:同学们刚才分享了自己对文章的理解,虽然角度不同,但大家都觉得文中最让人感动的是父亲为儿子买橘子这个段落,下面我们具体来分析一下。

教师:作者从哪些方面来描写父亲买橘子时的背影的?

学生9:从衣着以及走路的姿势等方面进行了详细描写。

首先是衣着的面料,都是“布”的,呼应了文中提到的当时家境困窘。颜色作者也特意交代了黑色和深青色,表示哀悼祖母的意思。父亲在面对工作和生活双重变故的情况下,毅然自己默默承受压力,尽可能地为儿子多做一点事。通过这些描述,读者感受到这是一个沉重的背影。

在描写父亲穿过铁轨爬上月台时,更是运用慢镜头,将每一个艰难的动作逐帧呈现出来,“蹒跚地走到铁道边”“两手攀着”“两脚向上缩”,这些描写足以体现作者当时的担心和心疼。在这里,作者刻画了一个艰难又努力的背影。

作者这时候其实非常心疼他的父亲,但他还是让父亲做这件事情去了,就像我们的父母一样,付出辛苦的同时,又幸福着,这就是世界上最无私的爱。

教师:这位同学分享得非常棒,不仅通过细节分析了作者的感情,还联想到自己父母对自己的爱,这也正是我们学习这篇文章有意义的一个方面。

教师可以让学生带着感情朗读这些语句,从重点词语上体会作者当时的心情。

(设计意图:重点赏析父亲爬月台买橘子的部分,感受父亲对儿子的爱。)

教师:中国人表达爱的方式总是含蓄而内敛的,特别是父亲和儿子间,语言交流甚至都很少。本文中,父亲对儿子的爱,除了为儿子做了这么多琐碎的事以外,还通过什么方式来表达的?

学生10:这种关爱还体现在父亲朴素的言语上。

教师:是的,本文的语言是十分朴素的,特别是父亲的话,其实并不多,却含义丰富,那同学们找一找父亲一共说了几句话。

(学生快速默读课文,将文中父亲的语言用线画出,并体会其中蕴含的感情。)

(1)“事已如此,不必难过,好在天无绝人之路!”

此时此刻最悲痛的人其实是父亲,祖母的离世,加之父亲自己失去工作,但作为父亲,为了能让儿子获得精神上的宽慰,能够集中精力完成学业,把悲痛压在了心底。

(2)“不要紧,他们去不好!”

虽然作者此时已经是北京大学的学生了,完全有能力照顾自己,但在父亲眼里,儿子依然是那个离不开自己的孩子,并且担心托付给别人做不好。

(3)“我买几个橘子去。你就在此地,不要走动。”

父亲担心儿子路上口渴,然后去给儿子买橘子,体现了父亲细致入微的爱。

(4)“我走了,到那边来信!”

这句话说明父亲担心儿子的旅途。

(5)“进去吧,里边没人。”

父亲以怕丢东西为由催促儿子早点进车坐好,自己好放心离去。

教师:这几句语言都朴素无华,但一言一语间都充满了父亲对儿子的关心体贴。

(设计意图:引导学生品味关于父亲的语言描写,体会父亲对儿子的疼爱。)

(五)感受真情

教师:作者在文中曾提到,父亲和脚夫讲价时,觉得他说的话不大漂亮,后又嘱托茶房好好照应自己时,心里又笑他的迂,那么作者最后有体会和理解了父亲的爱吗?请同学们具体说一说。

学生分组思考、讨论后,请同学代表回答:

学生11:(1)望父买橘,艰难背影——感动之泪

(2)父子离别,惜别背影——惆怅之泪

(3)含泪读信,再现背影——思念之泪

(4)聪明过分,太聪明了——后悔自责

(5)儿子对父亲:从不理解到理解、体谅、感动、思念。

(设计意图:引导学生通过体会“我”的三次流泪、两次自责,体会儿子对父亲的深情。)

(六)课堂小结

播放歌曲《父亲》:总是向你索取/却不曾说谢谢你/直到长大以后/才懂得你不容易/每次离开总是装作轻松的样子……

同学们,亲情是我们生命中最真挚、最温暖的情感纽带。它不仅在我们的成长过程中陪伴着我们,更在我们面临困难时给予无尽的支持和鼓励。可能我们的父母都很平凡,没有什么丰功伟绩,也不能为我们创造特别优越的物质生活,但他们为我们做的一件件琐屑到不值一提的那些事情,一句句唠叨不够的嘱托,下班回家的路上买我们喜欢吃的食物,晚上睡觉前桌前的热牛奶,风雨无阻,不管多忙都无怨无悔坚持接送的身影,都凝聚着亲人对我们的期望和关怀。正像父亲的背影一样,永远感动着我们。

通过以上的学习,相信同学们对文章已经有了自己的体会和了解。也希望通过本文的学习,我们能够更加珍惜并感激父母对我们的付出和爱。他们是我们生命中最重要的人,他们的爱将永远陪伴着我们。

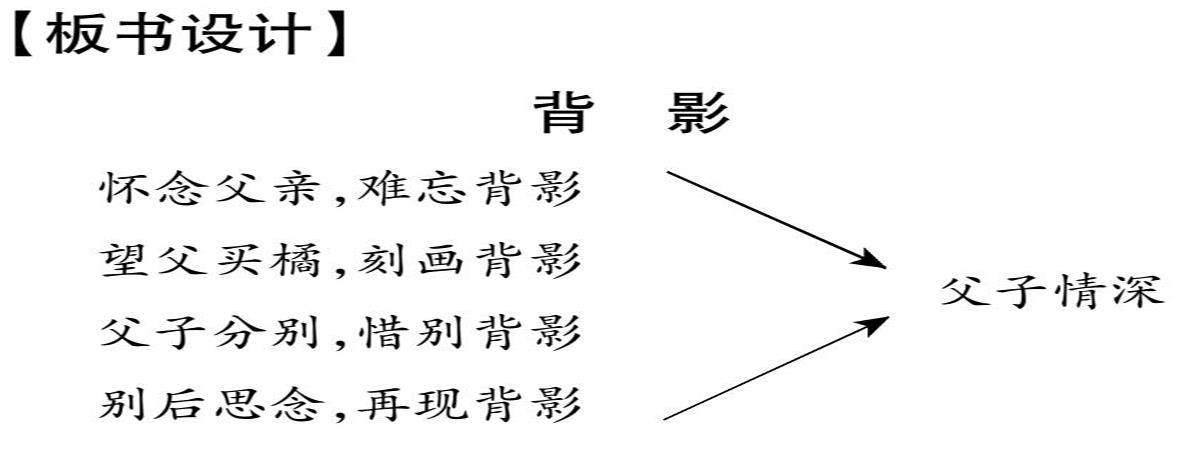

【板书设计】

背 影

【教学反思】

《背影》是一篇回忆性散文,授课时,可以从分析线索入手,抓高频词“背影”,先理清文章的结构层次,再理出围绕“背影”的一个个镜头,再透过儿子的视角看父亲,分析儿子目睹父亲所做的琐碎平凡的小事被打动后,对父亲的情感态度发生转变的过程。其间要注意,分析文章的第2自然段和第3自然段所起的点明写作背景的作用,以及对刻画人物所起的烘托作用,还可以补充彼时朱自清和父亲关系的背景资料,让学生感受特殊背景下的父子情。

除了分析线索的妙处外,还要体会选材的精妙,作者写俗常小事,但是聚焦“背影”,切入点小,但以小见大,展现平凡而伟大的父爱;另外,还可以抓住过铁道买橘子的背影,体会白描手法、动作描写和细节描写的妙处。

总之,本文是写人散文的典范之作,针对这一点,可以借鉴其中的几种写法,训练学生仿写以手、白发、皱纹、鞋等为主题的作文;也可以进行拓展阅读,找朱自清的其他散文,或是内容、写法上与本文类似的散文,来训练学生的散文阅读能力。

(作者单位:甘肃省秦安西川中学)

编辑:张国仁