“山水”和“人物”在当代中国水墨画创作中的融合

摘 要:中国画中的“山水”和“人物”这两种元素在当代生活情境中衍生出了新的内涵,本文主要探讨两种元素在当代中国水墨画创作中的融合。和传统山水画的“点景人物”不同,此处要探讨的“人物”元素将在画面中与“山水”元素所占比重相当;创作者对“当代”的理解和思考,是其创作的依据,也是作品的价值核心。

关键词:当代水墨;写意;水墨构成;人文山水

中图分类号:J204文献标识码:A文章编号:2096-0905(2024)12-00-04

在中国画的语境中,“人物”与“山水”这两种元素,都蕴含着深厚的人文精神,它们共同构成了传统中国山水画的情境。古人将人物如符号般“点”于山水画境中,最初主要是源于“卧游”[1]之理想——视线通过画面中的人物进入并游走于山水之境,从而使心灵得以“游”“居”其中。古时,各个时代的山水画基于当时的自然环境、生活情境、价值取向、观看方式等因素,为当时的人们创造了共通的审美对象与畅想空间,并为后世不断积累具有历史和人文价值的精神财富。

“人物”与“山水”这两种元素的人文内涵随“时”而“代”,人与自然的关系、生活情境和观看方式的改变也自然而然地反映在当代的中国水墨画中。“人物”元素开始以更大的比例、更个性化、更情绪化的表现方式出现在当代中国山水画中;而当代山水画中的“山水”元素,不再局限于大自然中的“山”和“水”,都市生活环境中的灯光、建筑等工业元素,也大大丰富了“山水文化”的内涵,以继承中国传统山水画的艺术和人文价值。当代水墨画通过将“山水”和“人物”的有机融合,创造新的中国水墨画视觉体验,为当代观者创造互相心照不宣的低语空间和私人的畅想宇宙。

在广度不断增加的“当代水墨”世界中,锚定中国水墨画的核心价值,并将其与不断蜕化的艺术家个人品性相融合,是得以使个人的艺术大放异彩、历久弥新的关键。

一、“形象”和“笔墨”在当代的价值

“外师造化,中得心源”[2],自古以来在中国画创作中,不论是以风格表现“造化”,还是以“造化”承载风格,无不尊重“造化”的形象;历代变幻无穷的笔墨性情,无不基于对“造化”之“真”的尊重。“搜妙创真”[2]、“格物致知”[3]等传统理论精髓,在中国画创作中具有不朽的价值。由具象的“人物”和“山水”所构筑的情境,是中国水墨画独有的图式与审美取向,在长久的积淀中形成中国人独有的“山水文化”;不同式样的“山水”和“人物”的各种组合,成为不同的创作母题,在中国水墨画的创作长河中不断被开发出新的侧面。因此,在中国画语境下的“山水”和“人物”的形象内涵,有着近乎无限的包容力和发展空间。

“‘笔墨是手段,同时是目的。‘笔墨非‘程式,故无所谓‘封闭。它是一个动态性的概念,以其表现之‘极高明而道中庸与人性化要求下的‘无可无不可的质性,具有内在的持续发展性,内在的创造机能;因其开放性和极大的自由表现空间,后人永有用武之地,历久而常新”[4]。若以道家意象中“四面透风的亭子”来理解中国画的笔墨,则纵横时空中千变万化的笔墨性灵如有“常理”而无“常形”的风般,在亭中透出的山光水色间穿行盘驻,共同幻化出超越想象的种种意境。

笔墨形迹虽因人而异,但也有一套普适的审美规范,即黄宾虹提出的“五笔七墨”法则。“五笔”为“平、圆、留、重、变”,“七墨”为“浓、淡、破、泼、积、焦、宿”[5]。笔墨构成形象,是一层审美内涵;笔墨自身,尤其是“笔”,在中国水墨画中亦具有独立的艺术价值,须将“以书入画”同“胸中之竹”结合。董其昌之见“但有轮廓而无皴法,即为无笔;有皴法而不分轻重、向背、明晦,即为无墨。古人云:石分三面,此语是笔亦是墨,可参也”[6],虽皴法和皴法程式不必拘泥于古时桎梏中,但其中的“石分三面”是直观感受中国水墨画形象与笔墨之结合的经典符号。“当代山水”和“当代人物”,不应因有了“当代”的前缀,就忘却了笔墨和形象。即使在民国革新积习成弊的清代文人画,并引入西方素描体系时,徐悲鸿、蒋兆和等人的艺术实践依旧体现了对笔墨和形象的重视,只不过对笔墨和形象的理解走出了旧式书斋的闭塞,注入了各自对实时生活的理解和感悟;因此,“当代水墨”中的“当代”也只是提醒着艺术家要关注当下,要真诚面对生活于这个时空的个人内心世界,所见所感应与笔墨同行。只有坚持一定的“限制”,才能明确航向并驶向无限(见图1)。

二、当代关于“视觉形式”的思考

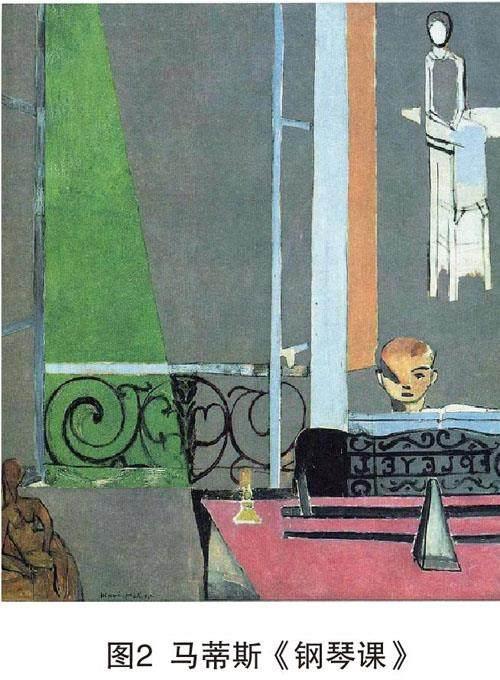

传统中国水墨画的视觉样式,显现出自由、流动的特点;而西方则以几何造型来归纳形象,呈现出更强的视觉冲击力。中国水墨画是古时文人士大夫于清寂时“澄怀味道”的栖身之所,它平静、和谐又流淌萦回的特质,可感动人心,具有极强的可读性和耐看性(见图2)。

当代生活环境中,有着反射刺目阳光的大厦、不停鸣响的汽笛声、仿佛泡沫般的灯火和拥挤的人群;古时生活没有这些,古时的“山水”就在身边,而当代要穿过钢筋水泥的“山水”去找寻自然的“山水”。当代人和古代人一样,都在历史中体验孤独;不同的是彼此面对孤独的姿态。

古人由于观看方式、观看环境的缘故,创造了深邃静默的艺术。许多人认为,由于当代观看方式的改变——更多快节奏、强刺激的数字画面的闯入,当代的艺术应该加强对视觉冲击力的营造,以吸引当代人的眼球,使之驻足。于中国水墨画而言,对视觉形式方面的研究应该被重视,但不应该执着于“视觉冲击力”。西方现代主义对于具象绘画的形式表达,其实和传统中国写意画有着异曲同工之妙——造型是手段,主观感受是目的;然而西方的线条粗犷、单纯、统一,中国的“笔道”内涵丰富、一行一变,所以西方的形式感更足,而中国画容易使人弥散在细节中。如何借鉴、吸收西方的优势并为我所用,每个人的理解不同,因为每个人的感受和性情不同。“曾经为之倾倒的形式,拿来却成了桎梏,因为那不是自己心灵的顿悟,而是别人的灵光”,周思聪先生的这番感悟,提醒着艺术家们,对于形式的探索,应忠实于本心,应基于理解。

对于“人物”和“山水”在当代的形式创造,不应被“当代”二字迷惑。如前文所述,事物兀自发展,而“人”对于如何叙述事物,只和“人”的想法有关,不应该被时代的表象裹挟。艺术要做的是传播“真、善、美”,而非谄媚于当代人某些肤浅的欲望。

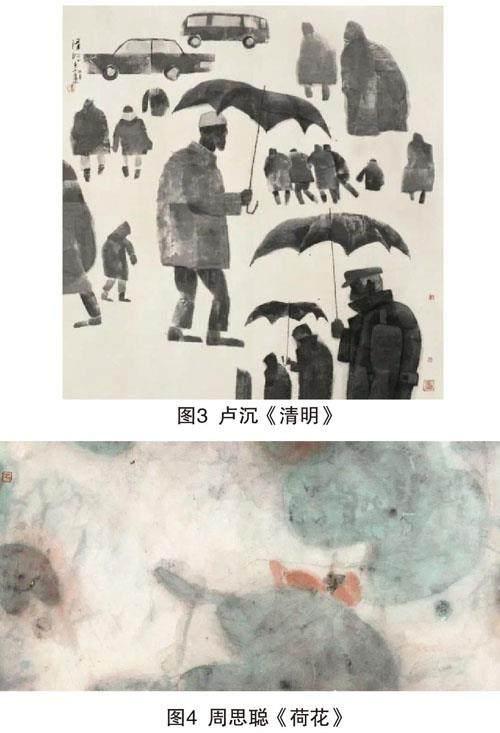

“当代山水”有着更丰富的人文内涵。古人画中的“山水”源自身边,当代人身边的“工业山水”何不能入画?从晨起的电动牙刷和咖啡机到出门的地铁和公交车,再到夜晚的爵士乐演出,这些就是情绪饱满的“当代山水”,而“当代人物”的元素则自然妥帖地存在于其中。古人山水画中的点景人物,其形式服从于画中山水元素的形式;而当代人的山水、人物元素和“山水”元素的形式感相互间具有博弈的张力,“点、画、块”[7]是起伏波折的节奏,有呼吸的空间,也有窒息的迷雾。遥想汉代壁画、帛画,根据主观需要对画面物象进行的“超时空位置经营”,是否也可以应用于此?现代水墨构成先驱卢沉的《雨濛濛》《清明》(见图3)等画作,周思聪笔下的《荷花》(见图4)《矿工图》系列,反映了他们那个时代对“视觉形式”的理解和探索。出于意境营造的需要而创造出的视觉形式,又更烘托出了意境的深度;而意境又丰富了视觉形式的内涵。

三、以“真宰”为核心构建当代水墨观

前文提到,艺术家的工作是传播“真、善、美”。在社会中,艺术家除了要使自己的艺术能够与人产生联系,更重要的是帮助人理解中华民族的精神遗产,向人展现真正支撑着中华民族得以生生不息的精神命脉。

在当代高速发展的城市工业和此起彼伏的文化浪潮中,创作者应留心对“觉知”层面的探索——我们的“真宰”[8],就驻在觉知里,它不生不灭。眼下的“当代”,处处显示出人的主观能动性所创造的速度与力量,一座座拔地而起的玻璃大厦反射出利刃般的光线,忙碌的人群在光线中不停穿梭。在快节奏的城市生活中,蒸腾着焦虑、不安、怀疑,人很容易受“意识”的欺骗,认为这就是“当代”的全部内涵。创作者的重要使命,便是勇敢地打碎“意识”的幻象,努力触及个体性灵的最深处——觉知,从觉知中看向“当代”,看向这个“当代”特有的“城市山水”,去体悟这片炙热又冷硬的“人文山水”景观印在自身心灵中独一无二的模样,去观察与共情这片由非凡的人力所构建的栖息地,以“真宰”逐步构建坚韧的当代水墨观。

清恽南田说:“不落畦径,谓之士气;不入时趋,谓之逸格”[9],艺术创作中如何能“不入时趋”,这要求艺术家以“真宰”作画,不追逐时尚潮流,坚持艺术的主体性。当代中国画创作中,应正确理解石涛的“笔墨当随时代”。许多研究已经得出结论,“笔墨当随时代”并不是鼓吹为创新而创新,或随历史表象而加紧步伐;而只是朴素的一个客观规律——“笔墨”随“时”而“代”,“代”之以“时”中个人性灵的表达,个人对“时”中真切的生命感受。“综合石涛理论,他强调两点,一是‘一代有一代之艺术,二是‘天生一人自有一人之用。这两句合在一起,才能见出‘笔墨当随时代的完整意思,即笔墨当追随时代中活生生的人的鲜活感受。这鲜活的感受是艺术创造力的本源,即他所说的‘一画。他强调,为艺要重视滋生于时代土壤中的个体鲜活感悟,而不是完全服务、顺从外在权威话语和现实功用。将石涛的‘笔墨当随时代简单理解为艺术要顺着时代、做时代的吹鼓手、做时代潮流的推波助澜者,是对石涛的绝大误解。”[10]

“真宰”是每个生命个体灵性之源,它们不尽相同但却能感受人类共通的情感。在“真宰”面前,“时代”是表象。如何表现当代的“人物”和“山水”,须以“真宰”体会,从“真宰”往外看,由此构建当代属于“我”的画境。

四、“人物”和“山水”的互相内化与融合

古时,“人物”和“山水”元素在画中的融合,大致有两种情形:当画面视觉中心为人物时,自然山水只作为衬景,只起到丰富画面语言、完善构图之用,画中选取的山水情境担负着诉说人物之情思、理想或品格之任;又有如前文所述的“点景式人物”,其存在于山水画中主要作为引子,引导观者“进入”山林间。总体说来,古时画中的“人物”和“山水”元素,二者之间不具有内在的因果关系和暗涌的张力,显现出各自独立且“相安无事”的气质。

当代人的“山水”,细说来可分为“城市山水”与“自然山水”两种。然而两者的内涵中,“人物”元素所占的比重皆越来越大。“城市山水”因人的商业活动,而呈现出“人”与“山水”拉扯纠缠的气息;“自然山水”因人注入其中的工业痕迹,而愈显现代化,这和古人纯粹的自然景观有着不同的力量。因此,“当代山水”这一图景的创造,不能忽视有关“人”的一切;这个由人的主观活动构筑的“工业丛林”,就是大部分人每天眼观耳闻的空间。这个当代“山水空间”于纸上的艺术呈现,离不开造成它的“因”,即当代人。这是不可分割的两重元素,忽视“当代人物”的“当代山水”,便缺乏了有力的画面内涵和可看性、可感性;在“当代人”创造的“当代山水空间”里,一切因“人”这种复杂生物的复杂情感而变得耐人寻味,它将激发创作者由切身的感触而创造出新的笔墨程式,拓展中国水墨画造境手段。

在19世纪工业迅猛发展的西方,画家已经开始思考人与公共空间、人与商业之间的关系,并呈现于画布上。如马奈的《福利·贝尔热酒吧间》(见图5),以不动声色的观察方式,变戏法般创造了逼仄却无限的空间;属于那个时代的人造痕迹和造成这一切的人,以共生的姿态被描绘。

20世纪,陈师曾在动荡的时代背景下,在一片以“科学”和“素描”改造传统中国画的声浪中,他以个人对中国画的信仰,做出了《读画图》(见图6)这般回应。处在他的“当代”中,这其实就是他的“当代人物”和“当代山水”的融合。跳出陈陈相因的皴法规范,他以心灵的感受为创作的依据,以骨血里流淌的中华美学精髓为笔力,质朴地创作出属于他的“当代人物”和“当代山水”自然融合的中国水墨画。

过去的那些“当代”杰出作品中展现出的思考方式和创作方式,是人类在艺术创作长河中绵延的真理,因此,在当下这个“当代”依然适用;于中国水墨画而言,将每个人“当代”的心源,以贴切的笔墨程式外化为个性的符号,由此构筑“当代人物”和“当代山水”融合的崭新面貌。

五、结束语

“当代”本身没有特定内涵,之前有无穷个“当代”,以后还会有无穷个“当代”。以“真宰”应对时代的变化,以“真宰”撷取能够为我所用的技法、观念、思想,同时坚持对体现中国画高度的“笔墨”的磨炼与开拓,是可持续的发展之径。对于“‘山水和‘人物在中国当代水墨画创作中的融合”这一课题的探索,还应当从“心源”出发,朴素地观察和体会自身所处的这个“当代”,并运用在连绵的人文科学知识积淀下的这个时代中产生的方法论,去探索并创造属于这个时代的中国水墨艺术。

参考文献:

[1]宗炳,著.画山水序[M].陈传席,译注.北京:人民美术出版社,2016.

[2]葛路.中国古代绘画理论发展史[M].上海:上海人民美术出版社,1982.

[3]伍庸伯,严立三,著.梁漱溟,著编.儒家修身之门径:《礼记·大学篇》伍严两家解说[M].北京:商务印书馆,2016.

[4]童中焘.我看中国画[J].美术观察,2011(11):48-51.

[5]黄宾虹.黄宾虹谈艺录[M].上海:上海人民美术出版社,2018.

[6]董其昌,著.画禅室随笔校注[M].屠友祥,校注.上海:上海远东出版社,2011.

[7]童中焘.“笔墨”与“中国水墨画”[J].书画艺术,2008(01):2-11.

[8]王厚琮,朱宝昌.庄子三篇疏解[M].北京:华文出版社,1991.

[9]恽寿平,著.《瓯香馆集》卷11[M].吴企明,点校.北京:人民文学出版社,2015.

[10]朱良志.中国艺术的“不作时史”问题[J].中国高校社会科学,2022(04):113-125+159-160.

作者简介:钟咏芙(1997-),女,广东惠州人,硕士,美术专业,从事中国画-山水画创作研究。