“旧王孙”溥心畬

陈艳群

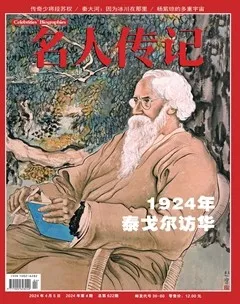

溥心畬(1896—1963),原名爱新觉罗·溥儒,初字仲衡,改字心畬,自号羲皇上人﹑西山逸士,乃晚清宗室恭亲王奕之孙、末代皇帝溥仪之堂兄。其诗、书、画堪称三绝,20世纪30年代中期即与张大千齐名,人称“南张北溥”,又与吴湖帆并称“南吴北溥”。1949年,溥心畬渡海到台,应台湾师范大学校长刘真之聘,担任艺术系教授。在台湾,他与张大千、黄君璧三人,被尊为国画大师,有“渡海三家”之称。

一

1952年夏,在台湾大学研究所学习的罗锦堂,在报纸上读到一首溥心畬的回文诗:

明月寒生烟外楼,水连云影雁声秋。

平沙远上江天暮,轻舟孤怀棹人愁。

回文诗不易作,不仅讲究格律,而且顺读、逆读均成一首诗,很能体现诗人的才情。溥心畬的诗古韵盎然,触动了罗锦堂的灵感,于是罗锦堂步其韵脚,唱和一首,投至报社。不久,报社将罗锦堂的诗也刊登了出来:

明霞晚照小台楼,雁过长空横字秋。

平野连天云望远,轻舟一棹泛人愁。

一日,就读于台湾师范大学的友人汪中告知罗锦堂,他的老师溥心畬先生读到了罗锦堂的诗,又问罗锦堂是否想见溥先生,他乐意引见。罗锦堂欣然答应,随友人来到了溥先生的研究室。

只见溥心畬一袭灰色长袍,天庭宽阔饱满,诗、书、画的长期熏染使他神采飘逸,而宗室背景则令他别有一番王孙气度。溥心畬很高兴见到这位和诗的晚辈,连说难得。溥心畬个性谦和率真,也很风趣健谈。他们聊天的话题不离文学艺术,一问一答,有问必答,罗锦堂在诗词歌赋方面的造诣让溥心畬产生了好感。

溥心畬甚少交游,大多闭门读书、写字、画画,间或取月琴弹奏几曲作为调剂,过着一种清高淡泊的逸士生活。他对学问极其重视,不赞成在国学根底未稳固前,便花费工夫于绘画上,因为那样最多只能成为一个画匠。他曾说:“学问与书法是绘画的基础,有了学问又会写字的人,在绘画上不难有所成就。何况绘画是最易学的呢。”

除在台湾师范大学艺术系教授国画外,溥心畬也在家中设馆授徒。当年在他的“寒玉堂”习画的弟子们仍记得,上午主要的课业是读经、习字。对于《诗经》、《楚辞》、唐诗宋词、《古文观止》等古典文学作品,他总是不厌其烦地讲解,甚至要求弟子们一一背诵,他还要求弟子们作古文,而真正教画的时间较少。有些在绘画上急于求成的弟子,不堪为学习十三经所累,只好打退堂鼓。

其时流传宋美龄有意拜溥心畬为师之事,为人所乐道,但版本不一。传得最多的是说,“溥先生以愧对先辈而推辞教授蒋夫人”。事实上,这种说法很可能是冠冕堂皇的托词。溥心畬收徒是有门槛的,拜师学艺必遵传统,行跪拜礼,礼成之后方可授徒。而身为第一夫人的宋美龄,从小受西方教育,是虔诚的基督教徒,不接受磕头之旧规,故只得打消念头,转身向黄君璧、郑曼青、高逸鸿等人学画。

二

自初晤后,罗锦堂再度见到溥心畬先生,已是多年之后。彼时,罗锦堂毕业后在台湾历史博物馆兼职,同时在台湾师范大学攻读文学博士学位。博物馆是溥心畬脚步迈得很勤的去处。当时,该馆与一些机构有各种文化交流活动,其中一项是书画交换。在台湾的书画界,国画首推溥心畬和黄君璧(其时张大千尚未定居台湾),书法则有于右任、董作宾和台静农等。罗锦堂的工作是联络这些名家,收集他们的作品,交给博物馆的总务处,以便与其他机构交换。因工作关系,罗锦堂与溥心畬的接触多了起来。

博物馆里有五六个像罗锦堂一样新来的大学生和研究生,当中有溥心畬的弟子。为答谢溥心畬的支持与慷慨捐赠,博物馆同人不时请他吃饭,因有师生这层关系,局间无隔阂,更无拘束感。饭后大家围着工作室的一张大桌子随意聊天。这位从前的王孙贵胄不以昔日宫中生活为谈资,更不提十二岁那年曾为皇帝候选人之事,只谈诗论画。

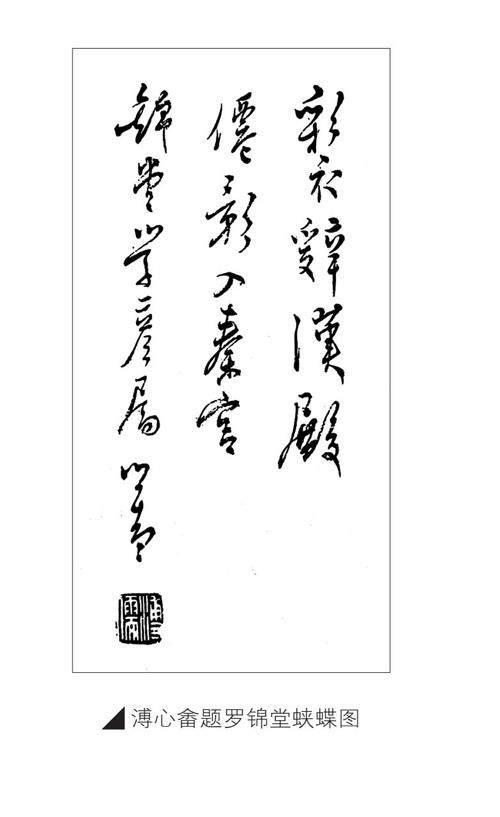

说到兴头上,罗锦堂将自己刚画好的蛱蝶图拿出来,恳请溥心畬指教并题字。溥心畬看得很仔细,还说自己偶尔也画蝴蝶。他对罗锦堂所绘蝶翅上绒绒的质感产生了兴趣,询问技法。罗锦堂毫无保留地将秘诀和盘托出,大家相谈甚欢。罗锦堂没有见过溥心畬的蝴蝶画,好奇心驱使他到处查找,后来终于在一本已出版的画册中找到。溥心畬画的蝴蝶线条流畅精准,墨色清丽高雅,颇显气度。

看完罗锦堂的画,溥心畬即兴挥毫,写下“彩衣辞汉殿,仙影入秦宫”之雅句,以出没于秦宫汉殿的彩蝶丽影,褒喻罗锦堂的学识画艺。字体苍劲俊俏,文采雍容华贵,一幅蛱蝶图经其文字题跋,意境即出。

因绘画成就太大,溥心畬精深的国学根底为画名所掩。事实上,他对自己的评价是“诗第一,书次之,画又次之”。溥心畬习书画,临摹的是恭王府所藏宋元名帖和名画。他最擅长行草书和楷书,绘画上的题跋多为行草书,写对联时则喜欢用楷书。细心的人可从其绘画和书法中感受到,他对宇宙中的万物有着独到的领悟,这得益于他早年留学德国,获天文、生物双博士学位的经历。而以国学和西学在他心中轻重之顺序,可知溥心畬骨子里仍是谨守传统中国文人精神本位之人。

当时,在场的后辈纷纷向溥心畬求墨宝,溥心畬慨然应允。众所周知,溥心畬的书画不易求,但在学生面前,他是和气好说话的。后生们也识趣,只求字,不妄求画。写毕,溥心畬才意识到身边无印章,面露歉意。待溥心畬离去,他的一名学生自荐说认识溥太太,章子可由他负责去补盖。于是大伙把墨宝统统交给他,不久手迹各自完璧归赵,上面果真有补盖的印章,一时皆大欢喜。

罗锦堂珍藏了至少三幅溥心畬为他题的墨宝。溥心畬题字不借他人的诗句,而是提笔挥就自己的句子。他作诗词的数量不亚于他的书画,诗中富含典故,有汉魏及唐宋的韵致。单从他给罗锦堂的蝴蝶图题的“罗浮春暖”,便可见一斑。罗浮指广东惠州的罗浮山,山谷里有个蝴蝶洞,成千上万的蝴蝶飞舞于洞前。蝴蝶品种繁多,身披五彩,又大又美,据说不仅能过冬,且能活好几年(蝴蝶的寿命很短,通常为两周至两三个月)。罗锦堂所绘蝴蝶令溥心畬想到了四时可见的罗浮山大蝴蝶。懂得诗句的来龙去脉后,再读诗赏字,便有一种心领神会的共鸣和满足。

三

琴棋书画之外,溥心畬还有一大嗜好为众人所知:平生素爱食蟹,吃起蟹来,旁若无人。

每年一到大闸蟹上市,溥心畬便兴致勃勃地从台湾飞到香港,连吃几天,一饱口福。虽然台湾有海蟹,但海蟹膏少,不如肥美醇香的大闸蟹。有人说他晚年常在香港办画展,便是冲大闸蟹去的。在香港时,溥心畬常邀友人一同食蟹,食蟹胃口之大令人咋舌,服务员往来他身边数趟,才能及时收拾残局。后来,笔者读到篆刻家陈巨来所著《安持人物琐忆》,其中亦提及,溥心畬食量之大,至足为人所惊,食蟹三十个尚不饱也,堪比自称“李百蟹”的清末民初诗人、书画家李瑞清。

溥心畬为人儒雅,又不失天真可爱,博于学艺而拙于处事。有时,他甚至不认识回家的路,不知道一包香烟的价格,其可爱程度可媲美名士章炳麟、陈三立等。除了所擅长的诗、书、画诸艺,其余诸事,他一概不关心,也不擅讲课,在学生眼中留下的往往只有其“旧王孙”的高贵派头。

1963年,溥心畬因患鼻癌病逝于台北,享年六十七岁。