朱东润与中国现代传记文学

张在军

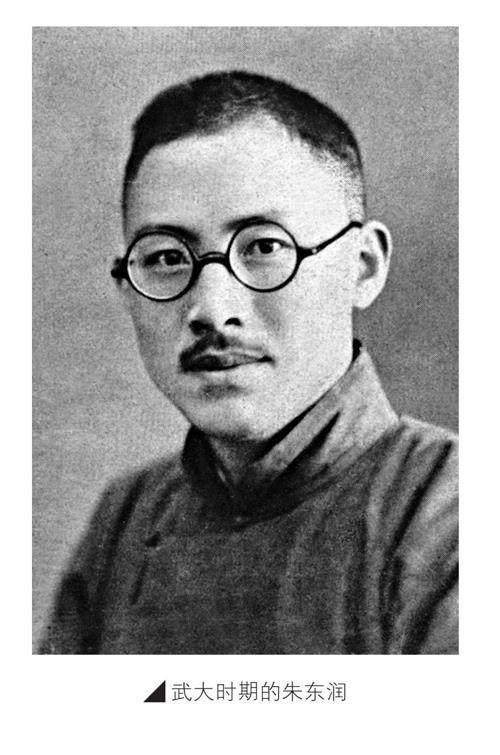

朱东润(1896—1988),我国著名传记文学家,著有《张居正大传》《陆游传》《杜甫叙论》等多部传记作品,被誉为中国现代传记文学的开拓者。经历了20世纪诸多风雨的他,回望自己的一生时曾说:“我死后,只要人们说一句‘我国传记文学家朱东润死了,我于愿足矣。”

在心灰意冷中结缘武汉大学

朱东润,江苏泰兴人,原名朱世溱,字东润,后以字行。他幼年失怙,十一岁时在族人资助下考入南洋公学附小。因成绩优异、刻苦勤奋,朱东润受到当时南洋公学监督唐文治的赏识,得以升入该校中学部。很快,他又由于家境贫困、资助中断而辍学。时值辛亥革命,朱东润的三哥因参加反清武装起义而被清军杀害。这让朱东润受到很大的触动,也坚定了他爱国爱民的决心。

1913年秋,朱东润争取到一个去英国留学的机会。到达伦敦后,他靠翻译外文书籍并寄回国内发表,赚取稿费为生,次年进入伦敦西南学院读书。1916年,朱东润未及毕业,便回国参加反袁复辟的斗争。船行至新加坡时,他听闻袁世凯已死的消息,于是短暂回到老家泰兴待了一段时间,随即赴上海担任《中华新报》的地方新闻编辑。

自1917年起,朱东润先后应聘至广西省立第二中学、江苏南通师范学校任教。1927年前后,时局动荡,学校里的风波也不断,学生闹事,军队动不动进校搜捕进步学生,他渐感力不从心,萌生了辞职的念头。1927年6月,朱东润曾赴南京出任中央政治会议秘书处秘书,但官场的腐败与黑暗让他心灰意冷,仅仅三个月就离开了,之后仍返回南通任教。

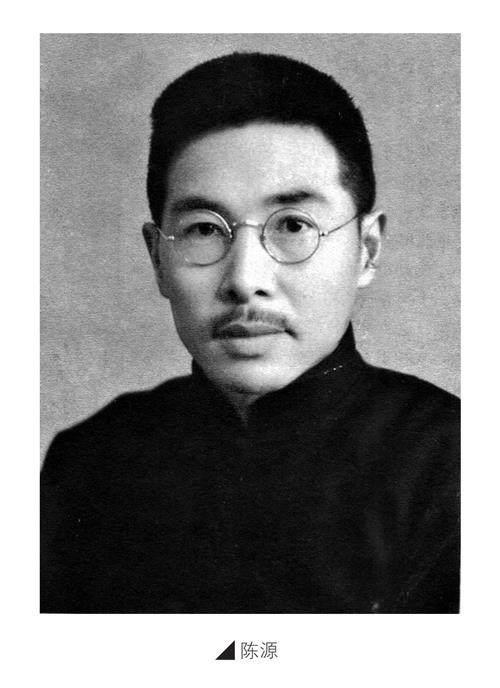

1929年春,朱东润受武大外文系教授、留英同学陈源(即陈西滢)之邀,担任武大的预科英语教师。彼时,武大刚刚创校一年,朱东润到校后才知,在他之前,预科已有四五位英语教员被学生轰走,校方意识到非得找一位经验丰富的英文教师不可。令朱东润意外的是,他在武大预科讲台上的讲课效果颇佳。

站稳脚跟后不久,朱东润就受到文学院院长闻一多的委托,开设了英国文学论著课程,同时商议一年后再开一门中国文学批评史课程。20世纪30年代初期,武大文学院有四个系:中文系、外文系、哲学教育系和史学系。首任院长闻一多的主张是把中文系办成一个现代化的中文系,现在看来是相当具有眼光的决定。因为当时的中文系是“一个封建社会的中文系”,各系都向前看,只有中文系是向后看,目的是要保留中国的国粹。

不同的教学任务,一会儿中文,一会儿英文,朱东润逐渐感到吃不消,于是向校方申请,专授一种语言文字,由此改任中文系教师,负责中国文学批评史及写作课程。此前,因为学术界尚没有中国文学批评史方面的研究,朱东润便将上课的讲义整理成论文陆续发表出来。1931年,他的职称被确定为教授。这些论文和教学讲义,都是用文言文写的,多少有些脱离时代,却与中文系的守旧风气正相符。而朱东润这么做,只是想告诉那些老先生:“之乎者也没什么了不起。”

1931年,日本悍然发动侵华战争,武大一开始尚能维持正常的教学秩序,待到1937年全面抗战爆发后,学生和教师的心都不在教室里了。一连三个多月,朱东润接不到家里的书信。一放寒假,他就取道广州、香港,经上海回到泰兴。战势不断扩大,武大新学期也停课没了消息,好在妻子、儿女平安无事,一家团聚。朱东润决定暂留泰兴,并到上海沪光中学泰兴分校临时兼课。

在日机轰炸中开始学习传记文学

1938年11月,朱东润接到一封从上海转来的电报,大意是说武汉大学已迁四川乐山,即将正式上课,希望他能在1939年1月15日前赶到,逾期不候。朱东润有些犹豫,因为夫人邹莲舫生下小孩才两个月,是位带着七个子女的家庭妇女,而邻县日寇随时会来。他怎么去得了?但是不去就得失业,失业以后又到哪里就业?夫人态度却很坚决,鼓励他说:“去四川,家里的一切有我呢。”

就这样,朱东润踏上了西行的道路。他先到上海,再至香港,绕道越南,进入云南,穿过贵州,到达重庆时已是1月8日。重庆到乐山的汽车票非常紧张,但水上飞机已经通航。1月13日,他乘坐水上飞机竟然提前抵达了乐山。

在朋友的带领下,朱东润在城中心府街的安居旅馆住下,包了长期的房间。伙食就包在玉堂街的一家饭店,每月十二元,中晚两顿,价钱不算贵。当时四川的物价很低,即使学校的工资是按七折发放,大家也感到生活很安定。初来乍到,朱东润与叶圣陶共同负责新生语文补习班教学,任务也不重。

8月中旬,暑假的一天,朱东润和陈源同游峨眉山。陈源想在山上多待几天,朱东润就一个人下山了。回来的路上,他听说乐山中心区几乎被日寇的飞机炸完了(史称“八一九大轰炸”)。及至城里,火还在燃烧。城内没有河水,也很少有水井,平时都得沿着岷江、大渡河爬上爬下几十级才能挑到一担水,这时更来不及了,只能由它燃烧。有人被炸死了,有人被烧死了,也有人跳在厨房的水缸里,本来是想暂延性命,可是房子烧了,水缸的水也沸腾了,人就被烫死了。武汉大学校舍躲过一劫,教师们没有伤亡,但是龙神祠男生宿舍被炸,死了几名学生。其中一位经济系的李其昌是泰兴人,朱东润帮忙安葬了他,并为他作墓志铭,写了刻石。朱东润栖身的安居旅馆也被炸了,虽然损失不大,但是已经不能再住,于是他搬到了半边街陈源家里借住。当时陈源的夫人凌叔华带着女儿去了北平。

1939年是朱东润学习传记文学的开始,也是他一生学术选择的开始。在此之前,他曾读过二十四史和古代散文家的若干碑传铭志的作品,也曾读过鲍斯威尔的《约翰逊博士传》(今译《约翰逊传》)和麦高莱对于《约翰逊博士传》的评论,但是没有把这些作品作为传记文学好好学习。

是年秋天,武大中文系系主任利用重庆政府教育部指示“中文系可开传记研究选授课”的规定,开了这门课。朱东润由此思考传记文学究竟是什么,他希望通过读书钻研一些业务,走出一条新路来。“一般认为中国的史书是传记文学的先河”,于是他决心从研读史书特别是从《史记》开始。与系主任等人沟通后,他准备先开设《史记》课。

在半边街陈源租的房子里,朱东润每天除了生活必需的一些活动,始终是“小楼坐起,足不出户”,这才在崔适的《史记探源》以外,发现了更多的窜乱,在正式开课前写成了《史记考索》一书。书中对秦汉间史事、《史记》记述人物行事的“互见”体例,以及司马迁生平,多有创见。他的学生钱瑞霞回忆:“记得一次《史记》考试,有一题是出自《项羽本纪》。过后,朱东润面有愠色地对大家说:‘对历史人物(或事件)的评论,各人都应有自己的见解,而你们所答的都是按我讲的来写。我讲的是属于我的,你们不能拿我的作为自己的来回答。如果这样,你们还要来学习什么呢?”

不过,“史传的价值虽大,但是对于近代的传记,在写作上是没有帮助的”。即便后来也阅读了国内外的一些传记文学作品和传记文学理论,朱东润依然认为自己不算对传记文学有所认识,“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”,乐之者还是不如作之者,在自己没有动手去做的时候,谈不上真正的“知”,更谈不上“好”和“乐”。

焚膏继晷研究中国传记文学

为了安全起见,朱东润后来搬到城外的竹公溪畔学地头,与叶圣陶家隔溪相对,水浅的时候,踏着河床乱石就可以走过去。一天,朱东润和叶圣陶出去散步,经过一个河谷,但见石板小桥架在溪上,桥下潺潺的溪水分外清澈。望着这不常见的景物,朱东润感叹地说:“柳宗元在永州见到的,无非就是这般的景色吧!他观察细致又写得真切,成了千古流传的好文章! ”

周边环境虽美,但朱东润所住的房子光线特别暗,“下午四时以后便要焚膏继晷。偶然一阵暴雨,在北墙打开一个窟窿,光通一线,如获至宝,但是逢着寒风料峭、阴雨飞溅的时候,只得以围巾覆臂,对着昏昏欲睡的灯光,执笔疾书”。朱东润这时的主要工作,就是对中国传记文学的研究。

朱东润认为,中国的小说和戏剧“受到新的激荡,正在一步步地和世界文学接近”,诗歌“还在大海中挣扎,一边是新体诗底不断地演进,一边有人眷恋已往的陈迹”,只有“传叙(记)文学”,好像还没有多大的进展。他觉得,传记文学的使命是人性真相的流露,因此必须有正视现实的勇气。他的工作从两方面展开:一方面是研究中国历代传记文学的历史和特点,另一方面则是探索中国传记文学的创作。

《中国传叙文学之变迁》和《八代传叙文学述论》均为朱东润在乐山时期的著作,也是他中年转治传记文学时最初的著作。前者完成于1940年,后者写成于1942年。朱东润因“自己对于这部叙述很不满意”,因此生前一直没有出版。2015年,在复旦大学建校一百一十周年之际,朱东润的弟子、复旦大学的陈尚君教授为先师整理出版了这两本书。

《八代传叙文学述论》卷首自序作于1941年5月,是书稿动笔的时间。朱东润早年留学英国,对西方传记文学有着浓厚兴趣,清楚地认识到二十四史的列传只是史传,韩柳欧苏的碑志只是速写,而史传的目标是写史写事,碑状年谱则过于刻板虚假,都不是传记。以英国为代表的西方传记文学,篇幅宏大,除了叙述传主的一生,还把他的时代、他的精神面貌,乃至他的亲友仇敌全部展现,写出独特而真实的人物。中国古代史传确实有着悠久的传统,但在致力的方向上,与西方有着根本的不同。朱东润用西方传记文学的眼光来审视,看到了秦汉的史传、六朝的别传僧传、唐宋的碑状、明清的年谱,以及梁启超的几部评传,虽然也都各有成就,但也颇多遗憾。他认为传记文学的使命是要写出活泼生动的人性,要以确凿可信的义献为依凭,尽可能真实地反映传主的生命历程。中国古代曾经有过传记文学的辉煌,但唐宋以后没有能够得以继续,对于过去的成就,应该加以发掘和关注,“知道了过去的中国传叙(记)文学,便会看出当来的中国传叙(记)文学”。

作为一本特殊的文学史著作,该书在当时是有开拓意义的。朱东润选取汉魏六朝作为研究重点,是因为在他看来,那一时代虽然动荡不定,但“社会上充满了壮盛的气息,没有一定的类型,一定的标格。一切的人都是自由地发展”。不过要叙述此一时期传记文学发展的历史,最大的困难是现存资料极少。朱东润先生是实干型的学者,既有志于此,即从最原始文献的搜求积累开始,从汉唐之间史乘、类书、古注等古籍中爬罗剔抉,辑录出四百多种相关的作品,为该书的写作奠定了基础。也正因如此,虽说该书时隔六十多年后才首次出版,但丝毫不减损其学术价值和现实意义。

当时正是中国抗战相持阶段最艰苦的时期,朱东润没有到前线去从军,可身处大后方的他,生活也极其艰苦。遭遇日机轰炸时,躲警报更是家常便饭,往往是警报一解除,他又爬起来接着抄录资料。而家乡泰兴也早已沦陷,妻儿八人,正在死亡线上挣扎。可以说,朱东润的生活和著述是融入那个时代里去的,他以自己的努力,为战时的中国学术留下特殊的记录。

剩与嘉州伴夕阳

复旦大学陈思和教授转述过一件逸事,说的是朱东润做学术报告谈传记文学,认为世界上只有三部传记作品是值得一读的,一部是英国鲍斯威尔的《约翰逊传》,一部是法国罗曼·罗兰的《贝多芬传》,还有一部就是他自己的《张居正大传》。朱东润完全有理由如此自负,他把自己的《张居正大传》列为世上最好的三部传记作品之一,而后人则把《张居正大传》和林语堂的《苏东坡传》、吴晗的《朱元璋传》、梁启超的《李鸿章传》并称为“20世纪四大传记”。

1941年秋,朱东润开始构思,准备把研读的各种传记作为模板,自己写出一本来。考虑了许久,他决定写明代著名改革家张居正。为什么写张居正呢?第一,张居正能把一个充满内忧外患的国家拯救出来,为垂亡的明王朝延长了七十年的寿命。第二,张居正不顾个人安危及当时人们的唾骂,终于完成历史赋予他的使命。他不是没有缺点的,但无论他有多大的缺点,他是唯一能够拯救那个时代的人物。

尽管萌生了为张居正写传的念头,但朱东润却没有心情马上动笔。他千里迢迢来到乐山,是准备好好工作的,不料时时卷进内斗之中。原来,武大内部一直存在帮派斗争,分为湘军、淮军两派,在武汉还只是暗地进行,进入四川后一切都表面化了。朱东润1929年进武大是陈源介绍的,陈源因内部争斗等原因辞职后,朱东润自然受到牵连,加上和几个老先生的关系搞不好,处处受排挤。有这么一则逸闻:朱东润当时在武大教文学批评史,刘赜为系主任,但他的学术思想比较守旧,认为文学批评可以不必修。1941年,章太炎先生的弟子徐震应聘到武大,人还没有来,要开学了,刘主任就替徐震开列了一些课,其中有一门课是传记文学研究,这是当时教育部选课的课程。徐震到了以后,看到这个课表说他以前没有教过这个课,是不是暂时开别的课代替。他同刘主任商量后,就决定开个韩柳文研究,因为他原先在中央大学教这个课,中央大学的《文艺丛刊》里面还有其《韩集诠订》这样的专著发表。朱东润就开玩笑写了一篇杂文,投到当时重庆《星期评论》上发表。文章说,大学里面也很特殊,传记文学怎么开出韩柳文研究来了?是不是把讲《种树郭橐驼传》和《永州八记》变成了传记研究?徐震看到后很生气,说朱东润的嘴巴很巧,我可不会讲,但是我会打。我要打他,我打的人不找我治还治不好。徐震擅长武术,精通拳脚。这样一来朱东润就很狼狈。那时教室旁边有个教员休息室,两课之间可以在里面休息。只要徐震在里面,朱东润就不敢进去。后来徐震有个比较熟的朋友,是法律系的刘经旺教授,他是个好好先生,出面劝导。徐震也就答应不打了。从这个事情可看出,朱东润在武大的地位是有点尴尬的。

更主要的是,朱东润对传记文学产生了浓厚的兴趣,感觉再留在武大已经没多大用处,也无法安心创作。1942年8月,朱东润辞去武大教职,离开乐山,乘船往重庆中央大学任教。临走之时,作诗两首,其一《有感》云:

万里西来几断肠,一生人海两茫茫。自甘蠖屈同秦赘,不道凤衰啁楚狂。

披发只今多拓落,褰衣何处太荒唐。风和帆饱樯乌动,剩与嘉州伴夕阳。

另一首诗《旧馆》的情绪更为伤感。不过这样的哀伤并不意外,朱东润在武汉大学十三年,时间不能说不长,对他而言“是一种教育,一种培养”。武大同事中对他帮助最大的有三位:第一位是闻一多,第二位是老同学陈源,第三位是系主任刘赜。朱东润说:“关于传记文学提起我注意的是刘赜,促成我努力工作,把传记文学作为终身事业的还是他。”

在颠沛流离中创作出《张居正大传》《王守仁大传》

朱东润到重庆中央大学,源自该校农学院朱健人教授和外文系徐仲年教授向国文系主任伍叔傥的联合推荐。朱健人也是泰兴人,和朱东润是家门。徐仲年和陈源是表兄弟,但这次朱东润转校是由陈源的弟弟陈洪出面促成的。

当时中央大学文学院有中文系,系主任是汪辟疆;师范学院有国文系,系主任是伍叔傥。中文系人才济济,师范学院是新办的,国文系只有伍叔傥和罗根泽两人。伍叔傥是时任国民党中央组织部部长朱家骅的连襟,罗根泽则是中央大学前校长罗家伦介绍来的。他们本来互不买账,不过因为系里就只有他们两人,所以还能顾全大局,相安无事。

1942年春,在一次校务会上,汪辟疆大发名士脾气,说:“大一国文这个课,实在没什么意思。中文系管不了,我也不想管。”伍叔傥一听,这分明是送上门来的买卖,马上应承下来:“既然中文系不管大一国文,这个责任,我们国文系是责无旁贷的了。”于是,国文系开始招兵买马,教师人数很快就超过了中文系。朱东润也就趁此机会,来到了中央大学国文系。自然,朱东润要教一年级的国文课,还有《毛诗》,以及三年级的中国文学批评史。

朱东润在教好规定的课程之外,还是把主要精力用在传记文学方面。当务之急,他要写作酝酿已久的《张居正大传》。

《张居正大传》于1943年1月3日真正开始动笔,到了8月6日,仅仅历时七个月,朱东润就完成了这部洋洋洒洒近四十万字的著作。对比朱东润写的其他传记来看,这本《张居正大传》字数最多,却是用时最短的。让人好奇的是,在这种颠沛流离的生活中,在这么局促的时间里,朱东润哪来如此大的创作热情呢?他在该书最后一段给出了答案:“整个中国,不是一家一姓的事。任何人追溯到自己的祖先的时候,总会发现许多可歌可泣的事实。有的显焕一些,也许有的暗淡一些。但是当我们想到自己的祖先,曾经为自由而奋斗,为发展而努力,乃至为生存而流血,我们对于过去,固然是看到无穷的光辉,对于将来,也必然抱着更大的期待。前进吧,每一个中华民族的儿女!”这句“前进吧,每一个中华民族的儿女!”,足以成为这部书被称作“大传”的最根本的理由——它绝不只是一个人的传记,它是一个民族的精神传记。

尽管《张居正大传》是朱东润的第一部传记文学作品,但书中所有的事实,都经过极其详密的考证,做到了“信而有征”。因此,该书由开明书店出版后便引起轰动,被誉为中国现代传记文学的开山之作。叶圣陶不吝赞美地说:“本书作者认定现代需要的传叙(记)文学,是承西洋三百年来传叙文学的进展,采取一种有来历有证据不忌繁琐不易颂扬的作品。乃于博览中西传叙(记)文学及其理论以后,决定用新的形式来写一本传叙(记),做一种继往开来的工作,替中国的传叙(记)文学开辟一个新天地。经过缜密的考虑,决定选取历史上划时代的人物张居正做传主,取材极其审慎,对于当时的政局,有详尽的叙述。又以对话是传叙(记)文学的精神,故充分利用有根据的对话,并竭力使它保存明代对话的精神,使读者得到亲切之感。因之本书不仅是一本普通的历史书,并且也是极好的文学作品。”在陈尚君看来,张居正在生前身后都有争议,“但朱先生认为(他)是一位在错综复杂的政治纠葛中,为民族生存和发展做出重要努力的人物,在抗战最困难的时期,写出这样的人物,具有激励士气的意义”。

《张居正大传》脱稿之后,朱东润思考怎样把人的思想从固有的框框中解放出来。从宋代起,人的思想束缚在客观唯心派的框框之中。人们考虑的不是怎样认识问题、解决问题,而是孔子、孟子怎样认识这问题、解决这问题的,特别是将圣经贤传的是非标准作为根据。“这就造成了宋、明的一再亡国。这个根子完全是由宋代的二程、南宋的朱熹所播种、所培植的。”这使朱东润联想到明代的王守仁。王守仁反对朱熹的那一套客观唯心主义。他提倡良知良能,提倡良心,认为只要不去昧没自己的良心,良心自然会告诉他什么是是,什么是非,什么是善,什么是恶。他要的是良心所见的是非,而不是孔子孟子、圣经贤传所见的是非。日本明治时代的维新,主要就是得力于阳明学说。

因此,朱东润着手写《王守仁大传》,但是他手中掌握的资料还很不够,就连最基本的《王文成公全书》还得找同事转借。同事乐意借书给他,但是讲明只能借看一个月,期满之后,必须归还。就在这样严苛的条件下,朱东润进行材料校集,编排整理,终于在抗战胜利前夕写出《王守仁大传》。那时,为朱东润出版过好几本书的开明书店,已无力出版这部著作。有人把这本书介绍给正中书局出版,因其后台是陈立夫,朱东润不愿意和他们打交道,所以没有同意。遗憾的是,此书一直未能出版,手稿后来也在“文革”中遗失了。

在抗战大后方的学术转型影响了朱东润一生。从20世纪40年代的《张居正大传》《王守仁大传》开始,到60年代的《陆游传》,70年代的《梅尧臣传》《李方舟传》,80年代的《杜甫叙论》《陈子龙及其时代》《朱东润自传》,加上生前完稿未及发表的最后一部著作《元好问传》,他在传记文学领域奋斗了约半个世纪,既留下了生命中最浓墨重彩的一笔,更书写了中国传记文学创作的辉煌篇章。