史铁生与孙立哲的患难之交

陶方宣

相识于清华附中

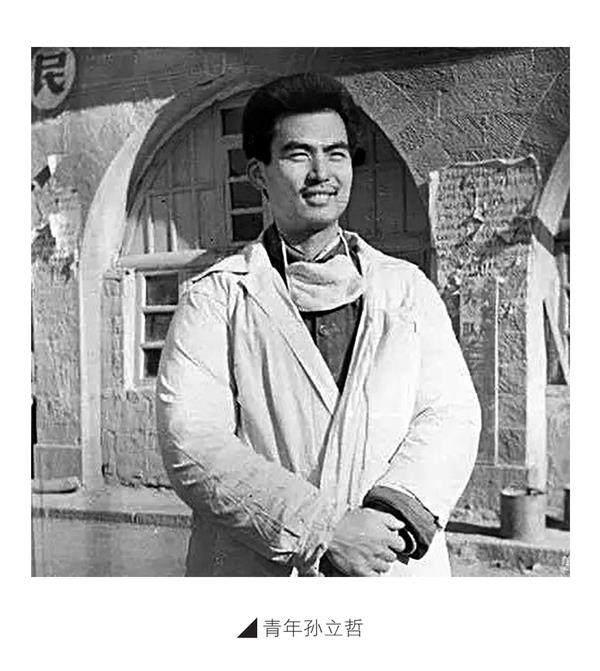

孙立哲与史铁生是清华大学附中的同学,两人同届不同班。

孙立哲父亲孙绍先是清华大学电机系教授,母亲马春浦也在清华工作。孙立哲从小就在清华校园长大。史铁生虽然不是清华子弟,却与清华也有不解之缘:大伯史耀增1951年1月从清华大学化工系毕业,全家为此庆贺之际,正好史铁生出生。父亲史耀琛对清华情有独钟,虽没考上清华,后来在北京林学院就职,而林学院与清华仅一路之隔。本来清华附中不对外招生,新来的校长万邦儒主张不能闭门办学,要弘扬德、智、体全面发展的教育理念,开始面向全北京招生。一直是学霸的史铁生就在此时考进了清华附中,与孙立哲成了同学。

孙立哲其实是个顽皮至极的男生,但在清华园文化氛围的影响下,他对学霸有天生的好感。得知史铁生作文写得棒,孙立哲想尽办法与他结交。一次下课时在走廊上遇到史铁生的同班同学莫京,他问:“你们班的史铁生是哪个呀?”莫京手指远处的一位男生说:“就是他。”孙立哲顺着他指的方向,在楼道里看到一位身材修长的男生:胸背微微向前倾,走路有点外八字;眼睛小,目光沉稳;圆而大的鼻头实实在在端坐在脸庞中央,威风八面;两撇淡黑色的胡须给面孔增添了几分老成,举手投足之间透着稳重、潇洒和自信……

孙立哲在回忆与史铁生的交往时,这样写道:“第一次听到史铁生名字,是在开学不久的语文课上。教语文的董老师告诉我们,邻班史铁生在课堂上读了他的作文,写他小学一位老师,不但文笔好,而且朗读时声情并茂,全班听了一起感动。课后同学反响大,好评如潮。”

后来孙立哲发现,史铁生不但作文好,朗诵时也有演员风范。一首小诗《黄山松》,被他朗读得抑扬顿挫,仿佛一幅画卷徐徐展开,令人神清气爽。史铁生的名气越来越大,几乎全校无人不知。这时候学校成立了各种各样的兴趣小组,孙立哲报名参加无线电兴趣小组,没想到在小组活动中碰到了史铁生,他大喜过望,两人很快成了好朋友。

孙立哲家在清华大学,是个清华通。他献宝似的领着史铁生到他摸鱼捉虾的荷塘,当然也少不了去附近的圆明园,那是孙立哲流连过千百回的地方。他们在断砖碎瓦间畅谈民国历史,常常谈到半夜。当然,他们交流更多的还是学习。对于如何提高写作与朗诵水平,史铁生像个小大人似的对孙立哲说:“语文不难,先下功夫背书。作文也不难,可以先写日记,试着把观察的东西和想法记下来。朗诵的关键不是简单的读字,是先理解,读的时候把感情灌进去,不要想别的。你平常不紧张的时候,说话不是可以不结巴吗?你得自信。”

这样坦诚的交流几乎每天都在两位同窗少年之间发生,让孙立哲受益匪浅。可惜这样的时间只有短短两年。1969年夏天,两人才读完初中二年级,上山下乡运动开始了,史铁生与孙立哲来到了陕北延安插队落户。

孙立哲从被嫌弃到成为窑洞“神医”

在下乡插队前,史铁生所在的街道居委会针对插队知青举办了赤脚医生培训班,教一点针灸推拿,包括诊治一些头疼发热类的小病,以便到了农村能自己照顾自己。史铁生就带着这本街道居委会发的《赤脚医生手册》来到了延安。

清华附中的同学差不多全插队在陕北延川县,孙立哲初二班的同学都在关庄公社,分属不同的生产大队,他和五个女生分配在关庄公社关庄大队。一向傲气的孙立哲没有想到,到了陕北他立马成为众人嫌弃的对象。因为女生们与他同学两年,都知道他太调皮、太闹腾,即便是她们五个也对付不了他一个人。何况孙立哲身后还有一个“拖油瓶”——初一学生李子壮。李子壮因为是所谓的“黑帮子弟”,比孙立哲还要遭人嫌弃。五个女生商量后派出一个代表叫出孙立哲,大声宣布不愿跟他在一个队。

孙立哲当下火大,说:“不要就不要。”李子壮还是个小孩子,一听没人要就哭了:“反正我妈把我交给你了,你上哪儿,我上哪儿!”一屋子男生都在竖着耳朵听。史铁生忍不住了,站起来叫道:“她们不要正好,上我们队来呀,我们要。”其他男生附和说:“对呀,上我们队,我们要。”孙立哲马上昂起头,拉着李子壮转身来到史铁生身边。多年之后他庆幸地说:“幸亏女生们不要我,我就是跟着史铁生学医的。”

其实当时史铁生对医学所知甚少,所有的知识都来源于街道的赤脚医生培训班和那本《赤脚医生手册》。孙立哲的长处是脑子灵活、聪明好学,他长期在史铁生身边耳濡目染,又将《赤脚医生手册》背得滚瓜烂熟,对医学渐渐开了窍。史铁生和他一起到黄土地上做农活,天天下地干活,而以孙立哲的才智,农活对他来说并不难学,可他却做得三心二意,史铁生看不下去,就对他说:“医疗站缺人手,你不如去医疗站。”

孙立哲认为行医也可以,一般的常见病、多发病他基本能做到手到病除,就开始在村里的医疗站为村民们看病治病。不久,生产队队长张国祥来找他们,对史铁生说他妻子乳房不舒服。史铁生一怔,他们当时也就十七八岁,把脉量体温可以,给妇女看乳房,想起来都不好意思。史铁生突然想起孙立哲是调皮大王,脸皮厚,连忙指着孙立哲对队长说:“他行,让他去看看。”孙立哲无法拒绝,只好跟着队长来到他家窑洞,原来是张国祥的妻子在坐月子,一个乳房发炎,越肿越大,比另一个大一倍以上,疼得龇牙咧嘴,成夜睡不成觉。孙立哲在《赤脚医生手册》上找了半天,认定是乳房发炎化脓,开刀放脓就好。没有手术刀,他只好用从北京带来的刮胡刀;没有酒精消毒,他将刮胡刀放开水锅里煮了下,然后持刀猛地一划,开了一个大口子,脓血喷涌而出……

张国祥妻子只是在开刀那一刻尖叫了一声,待脓包消肿后就感觉舒服了许多,没几天就恢复了正常。张国祥上门感谢孙立哲,孙立哲得意极了。史铁生说:“你小子真敢动刀子?胆子也太大了!治坏了怎么办?不懂装懂脸皮真厚。”孙立哲说:“要脸没用,脸又不值钱。今天,咱就是外科主任。”这件小事被史铁生记了一辈子,后来他在《我的轮椅》里这样写道:“双腿瘫痪后,我才记起了立哲曾教我的‘不要脸精神,大意是想干事你就别太要面子,就算不懂装懂,哥们儿你也得往行家堆儿里凑。立哲说这话时,我们都还在陕北,十八九岁。”

不到二十岁的孙立哲就这样被史铁生生拉硬拽,开始了他的“神医”生涯。村子里有一位妇女胃穿孔,被抬到医疗站的窑洞里,她丈夫对孙立哲说:“医死了不怪你。”这种拿身家性命作赌注的信任让孙立哲无法拒绝,虽然当时他在北京大医院看过剖腹手术,但当真正的剖腹手术摆在面前,他还是吓得浑身发抖。可是害怕也不行,他完全被逼上梁山了。他只安排一个女同学帮着测量血压,每五分钟向他报告一次。这时医疗站的条件稍微好了一点,可以做麻醉。但他只会腰麻,他明白如果麻醉部位太高,呼吸受阻碍就会窒息死亡。如果麻醉不到位置,就没法开刀。胃打开以后与他想象的完全不一样,他满头大汗寻找胃穿孔位置。穿孔缝上后,缝肚子时麻醉时间过了,病人开始大声喊痛。孙立哲让她大口喘气,大口呼吸,最后完全缝合。汗水湿透了他的身子,他撩开布帘走出窑洞,发现土院里站满了村民,却安静至极,他们在窑洞外见证了一个医学“奇迹”。

病人好了,孙立哲的“神医”之名就这样传了出去。生活在延安一带黄土高坡上的人们,一旦有了不治之症,就说:“找孙立哲去看呀!”在陕北十年中,孙立哲和他的医疗小组共医治了二十多万个病人,做了几千例手术,无一例事故发生。孙立哲声名大振,成为毛泽东钦点的五个知青代表之一,成为上山下乡运动先进标兵、闻名全国的赤脚医生。他的事迹后来被编入小学语文课本,他还作为中国青年代表团的成员出访了欧洲和非洲。而与此同时,将他领上医学之路的史铁生,却迎来了一个个不幸……

史铁生失去双腿失业在家

史铁生下乡不久就开始生病,而且病得越来越厉害。起初腰疼他并不在意,以为只是腰肌劳损。他想,自己在插队之前并没有参加过繁重的体力劳动,来到黄土高原后,每天起早摸黑面对高强度的体力劳动,腰酸腿疼应该也正常。他曾经是清华附中的体育健将,这点病痛他完全不放在心上。

时间一天天过去,他的腰疼症状越来越严重,这让他感到担忧和不安。一天早上,生产队还没有出工,孙立哲和几位知青正在窑洞门口比赛跳远。史铁生一向自信满满,这可是他的强项,他怀着跃跃欲试的心情来参加他们的比赛。就在他蹲下准备起跳的瞬间,一股剧痛从腰部深处袭来,他竟然疼得无法站立,这一刻他意识到了问题的严重性。他和孙立哲虽然对医学都有一点了解,但毕竟没有系统学习过,而且对于腰部腿部的疾病,缺乏专门的医学知识,根本无从下手。他去当地的医院检查,医生说他这是脊髓受到损伤,要避免剧烈劳动。村里的老乡们听说了他的病情,安排他去做更轻松的农活——放牛。

这段放牛的生活,让他熟悉了当地农民最亲密的牲畜——牛。后来他决定提笔写作时,当年在陕北放牧过的一群性格各异的老牛、小牛,还有那些纯朴的村民便出现在他眼前,他由此写下了轰动一时的小说《我的遥远的清平湾》。

可史铁生的腰疼越来越严重。一天在山上放牛时,突然下起了大雨,无处可躲的史铁生被淋成了落汤鸡,回到窑洞就发起了高烧。他仗着自己年轻,咬牙坚持,没想到这次高烧却加重了他的病情。1971年夏天,史铁生发现腰不听使唤,腿也抬不起来,很长时间只能仰卧在窑洞土炕上,加上窑洞长年潮湿,病情越来越厉害,生活起居完全由孙立哲照顾。他们都不知道接下来怎么办,正巧一个同学回北京探亲,他到史铁生家将情况告诉了史铁生的母亲。母亲一下子就明白过来,史铁生的老毛病犯了,而且根据病情母亲觉得他必须马上回北京接受系统治疗。于是,孙立哲就将史铁生送回北京,不料医生们给出了一个十分沉重的诊断:先天性脊柱裂导致的脊髓炎。

在医院里度过漫长的一年半后,史铁生的双腿彻底失去了行走功能,他将永远依赖轮椅度过余生。那时他只有二十出头,他没有办法接受这样的事实,情绪完全崩溃,对医生怒吼:“你要是治不好我的腿,我就与你同归于尽!”医生无奈地摇摇头离去,只留下抱头痛哭的史铁生和他的母亲。

瘫痪以后的史铁生失业在家,无处可去,人多的地方他也不想去,唯一可去的就是家附近的地坛公园。当时的地坛不能算是一个公园,只是一片野草疯长的荒地,倒塌的残砖断瓦间古树丛生。二十年时间与这座荒废之园日日相伴,地坛成为他逃避痛苦的避难所,写作成为自然而然的一件事。

正是写作让曾经自杀三次的史铁生得以解脱,正是地坛这座荒废之园让他渐渐理解了个体生命与宇宙、肉体与精神之间的神秘联系,他后来写了另一篇佳作《我与地坛》。

而此时在延安的孙立哲,正在承受着命运之神对他的眷顾。当时的陕西省委书记亲口对他说:“你已经不是你自己了,你身上肩负着党和我们陕西人民的希望,你得扎根农村。”扎根农村就是扎根关庄大队医疗站,最后他连心脏手术和开颅手术都可以在那里做。最风光的时候,他是国务院和卫生部各种领导小组成员,凡是全国性的会议,他必定坐在主席台上,他的名字经常出现在《人民日报》上。他和邢燕子、侯隽、朱克家、程有志等五人被树为知识青年扎根农村的典型。

难兄难弟、患难之交

“文革”结束后,由于曾在1975年召开的延安知青代表会议期间,执笔给毛泽东主席写信反映陕北医疗太落后的问题,孙立哲被说成是“四人帮”在卫生战线上的“毒瘤”,被关在延安地委交代问题。他从来不吸烟、不喝酒,此时却一口气喝下了一瓶烈性白酒和两瓶葡萄酒,昏倒在炕上,得了急性肝衰竭。

这是1977年,孙立哲偷偷逃回北京治病,与史铁生一起住在史家雍和宫大街二十六号那间破破烂烂的小平房里。两个昔日在陕北意气风发、踌躇满志的知识青年,彼时一个瘫痪在轮椅上,精神恍惚,一个在被批判的间隙逃回北京,还得了肝病,随时提防着被揪回陕北……

一年以后,孙立哲重新回到陕北接受批判,绝望之际他也曾想到自杀。这时,他与史铁生只能通过书信联系。史铁生文笔好,逢上孙立哲的检讨书通不过,他就根据孙立哲寄来的材料代为书写,写好后再寄往关庄大队。但是检讨书、悔过书写得再好也无法让他躲避这场政治风暴,他仍然处于监禁之中。史铁生深感无奈,只好在北京帮他想办法。当时他还没有出名,也没有任何影响力,他能做的就是摇着轮椅四处求人援救。他为孙立哲起草申诉书,找熟悉的朋友如柳青、张暖忻、陈建功、李陀、赵振开、刘心武等。“突然那天,地委书记带着副书记、卫生局长一大帮人,黑压压涌进我那个黑窑洞里来。当天晚上,我就住进地委最好的招待所,第二天,飞机直送北京。救护车在机场等着,直接拉到医院住进单间,就这么厉害。一夜之间,天上地下。”

孙立哲出院后,没有回到清华园家中,而是住进了条件很差的史铁生家。无论在陕北简陋的窑洞,还是在北京破烂的平房,他们总有那么多的话要说,实在没有办法分开。孙立哲后来说:“我无处可去,首先想到的是他,他已经完全截瘫了,比我强不了多少。我政治上完蛋了,没想还能爬起来。他自己走投无路生活困顿,却全力帮我置之死地而后生,他是我的救星。”

史铁生家就两小间房子,很挤。孙立哲和史铁生住一间,史铁生父亲几乎就没脱过衣裳睡觉,这里歪一下,那里靠一下,对付过去,早晨5点多就出门买早饭。孙立哲和史铁生常常关上小房间的门聊天,天文地理、生老病死无所不谈。孙立哲母亲也十分无奈,天天从清华园往史铁生家跑,他们两家也因孙立哲与史铁生这对难兄难弟而结成患难之交。

史铁生当时已在一家街道工厂画彩蛋,他白天上班,孙立哲就留在家中苦读。史铁生的创作也是从这时候开始的,除了发表《我的遥远的清平湾》和《我与地坛》,以孙立哲母亲为原型的小说《法学教授及其夫人》也得以发表,并在文坛引起轰动。而孙立哲于1979年考取了首都医科大学,后于1982年出国留学。

后来,史铁生成为家喻户晓的著名作家,孙立哲则在美国西北大学医学院就读器官移植专业,后因对动物毛发过敏而终止学习,弃医从文,成为万国集团兼华章出版公司董事长。20世纪90年代,中国外文版引进图书的半壁江山,几乎都与他有关。

他们两人从懵懂少年起便惺惺相惜,在漫长的人生岁月里,共同见证彼此的幸与不幸,成为对方生命里无可取代的精神依靠,也为世人演绎了何为肝胆相照,何为莫逆之交。