艾丽丝·门罗:逃遁者的自我救赎

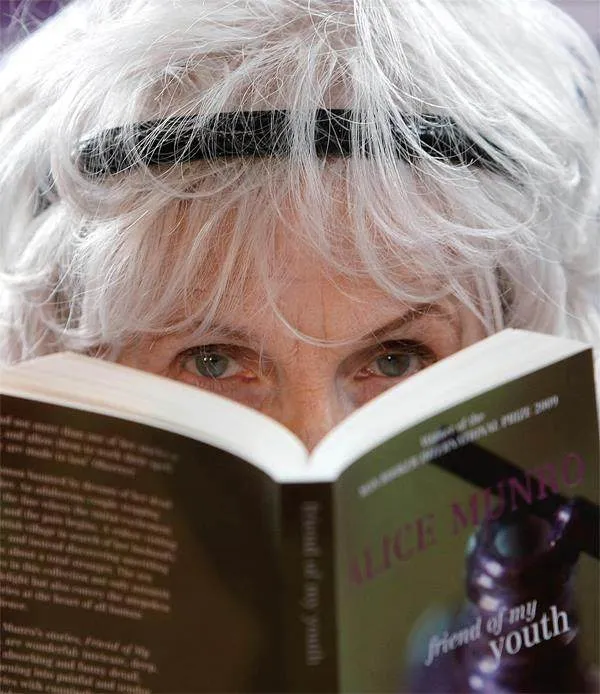

女性的母亲身份与知识分子、艺术家的形象不相容。女性创作者无时无刻不在承受着传统社会观念的压力,弗吉尼亚·伍尔芙说过,女人想要写小说,她就必须有钱,还得有一间属于自己的房间。而门罗坦言,在厨房写作早已是常态,自己想要一间办公室都是奢望,公开作家身份更像是个笑话。文学家的身份好像是门罗在午夜的分身,当家人入睡,她便开启创作模式。

门罗说“生活总是那么的忙乱。为了得到什么并用掉它,我们总是白白耗费了我们的力量。其实又何必让自己这么忙碌,却无法去做我们应该去做与愿意做的那些事呢?”忙碌的生活确实会给予我们期待得到的,同时也会让我们失去想要的,当你开始取舍的时候,已经败给了生活。逃避抱怨不如欣然接受,门罗是勤快的智者,对她来说,家务不是羁绊,而是靠山。在流水账式的日子里收集来自四面八方的边角料,在家务的间隙开垦并建构起属于自己的小说王国。

归顺:履行母性天职

出于贫穷拿起笔,是很多写作者命运齿轮转动的开始。36岁时的门罗已是三个孩子的母亲,处女作《快乐影子之舞》一出版就赢得了当年加拿大最高文学奖项:加拿大总督文学奖。这本小说集跨越了15年得以问世,也反映出她在每个年龄段的创作状态:20多岁结婚时写了《蝴蝶的一天》,第一个孩子出生后完成了《谢谢你送我》,《牛仔沃克兄弟》等三篇是书出版前夕交稿的。在此之前,她默默无闻。当学生时代的兴趣成为人生的事业,写作就成了头等大事,毕竟对于没有任何机会尝试其他领域的素人来说,写作是低成本逆袭的可靠途径。

门罗上学期间兼职当过女招待、烟草采摘员和图书管理员。婚后的家务活更是繁多,照顾女儿之外,还要打理和丈夫一起创办的书店。然而她从未因忙碌怠慢了写作,“人只要能控制自己的生活,就总能找到时间”。门罗的小说没有华丽的炫技,也无关乎政治,故事大多关于安大略省一个小镇上普通人的爱恨情仇、生老病死以及成长感悟。她在《恨,友谊,追求,爱情,婚姻》一书中精准提炼了人一生情感生活几乎所有的主题,写作最难的莫过于将刻板的日常写得引人入胜,洞察人性之幽微,这也是她被称为“当代契诃夫”的缘故。

门罗擅长将自己迫切达成的愿望诉诸她的女主人公,她们在波澜不惊的生活里被莫名其妙的想法吸引,被迫离开原有轨迹。比起那些女权主义者,门罗更倾向于与女性共情,以包容的态度理解世界,为她们在男权阴影之下多争取一些自由的表达。在门罗之前,诺贝尔文学奖在百年间只授予了十几位女性,而在她之后就有了改观,十余年间涌现出S.A.阿列克谢耶维奇、安妮·埃尔诺等四位女作家。

读她的小说不必提前做功课,她笔下大多是和她处境类似,戴着镣铐跳舞的底层女性。刚踏入社会的女孩纠缠于爱与背叛之间,《公开的秘密》一书里有一篇《忘情》,围绕着图书管理员路易莎的爱情遭遇展开,她爱上了一名士兵,阴错阳差却和士兵的雇主结了婚。还有遭遇中年危机,诸多愿望被外界打压的女性。《亲爱的生活》一书中的《漂流到日本》,读完不免让人联想到门罗第一段破碎的婚姻。女诗人格丽塔的丈夫无法容忍她对诗歌创作的追求。但格丽塔终究意识到,无论是偷情还是创作,都是对家庭和母亲身份的背叛,理想和现实的割裂无法弥合,与其和虚构为伍,不如归顺到生活的洪流中去。

逃离:悲伤留在笔底

文学是勇气,也是良心,那些唯唯诺诺,想要逃离却裹足不前的女性必有难以启齿的原因。小说《逃离》讲述了主人公卡拉的两次逃离,第一次离开原生家庭,以追求更为真实的生活之名,与脾气暴躁的马术老师克拉克私奔,但是好景不长,她看到自己向往的生活只不过是个乌托邦。于是便有了二次逃离。卡拉帮佣家的男主人利昂去世,克拉克计划和卡拉一起合谋敲诈利昂的夫人西尔维亚,但卡拉在关键时刻和西尔维亚控诉起了克拉克对她的折磨,西尔维亚出于同情帮助她逃离,就在出逃计划快要成功的时候,她却反悔了,又回归到家庭。因为她嗅到了真相:逃离似乎可以改变一些事情,但也有些东西永远无法改变。

摆脱婚姻中的暴力是门罗始终关注的话题,然而受到传统父权社会的影响,逃离在门罗那里只是一个反抗的姿态,她们是思想的巨人,但最终却沦为行动上的矮子:“还是别试着逃避了,而是要正视这个打击。如果你暂时逃避,就仍会一而再地受到它的打击。那可是当胸的致命一击啊。”小说集《幸福过了头》里的一篇《多维的世界》深层次剖析了三胎妈妈多丽被丈夫控制和虐待的心路历程:精神失控的丈夫杀死了孩子被判入狱,多丽一次次探监,直到一次车祸令她恍然大悟,她意识到自己并不是被爱,而是被驯化着爱上了一个为她制造苦难的人,她最终决定不再去探望丈夫,走出过去的阴影。

无论卡拉还是多丽,她们将男性视为全部,无论在经济上还是感情上都依赖于男性,在亲密关系中甘当弱势一方,自愿被男性塑造成对方期待的形象。男性习惯了用暴力使女方臣服,女性即便逃离了与对方共筑的生活,也摆脱不了他们共有的记忆,一段支离破碎的关系足以摧毁女人的一生。因此,亲密关系的断舍离不仅仅是离开男方,而是与一部分的自己做个了断。门罗告诉我们,战线拉得越长越难以收场,就像钝刀割肉,和好很难但又离不了,最终生不如死两败俱伤。

在门罗看来,应对诸如此类复杂且无解的难题,咒骂与反抗都无济于事,没有看清的世界和他人,如同眼前的迷雾总要靠自己拨开,“接受一切,然后悲剧就消失了。或者至少,悲剧变得不那么沉重了,而你就在那里,在这个世界无拘无束地前进。”人生在世,想得开是天堂,想不开便是地狱。自我救赎往往是治愈的开始。

门罗曾在上世纪80年代初到访中国,在一篇题为《透过玉帘》的游记里透露了中国女性被家务束缚,迫切想要改变的境况。娜拉出走后,或许像卡拉那样兜兜转转又回到原点,也可能如多丽那样斩钉截铁不再回头。无论如何,重新回到自己的主场,总好过做别人手上的提线木偶。

学界给门罗的作品打上了性别的烙印,将其归于女性主义文学书写,而她自始至终认为自己只是一个普通的家庭主妇。没有知识分子建功立业、追问真理的理想包袱,在飞沙走石的荒原上一往无前,反而收获满满。她把短篇小说看作一个个房间,成长的叛逆、中年的哀乐、老年的无奈都被她按部就班地规整其中。后人沿着走廊,探头看看每一间,可以从门罗的轨迹反观自己。她虽然没有一间属于自己的办公室,却建起了无数间表面看似平静,可冲突一触即发的房子,在时空交错间留下伏笔,等有心人去一一揭晓。

(责编:常凯)