抒才气,让辞采率性而飞扬

“生人之祸患,实文章之幸福。”晚清一位诗人如是说。这句话现在看来应有两层意思:一是我们常说的“诗穷而后工”,即苦难往往是文学的催化剂;二是世人对失意之人的作品更为青睐。

少年意气“视死忽如归”

少年曹植是得意的。曹操很看重曹植的才华。那是一种他自己没有过的意气风发——少年的率性。

如果说曹操胸怀天下,看到的是黎民的悲苦;曹丕感发生命,看到的是宇宙的寂寥。那,曹植呢?

在人生最辉煌的时候,二十来岁的他写下著名的《白马篇》。此前,他为铜雀台的建立一气呵成写下的《登台赋》,让父亲曹操对他的才华甚为惊讶与喜爱。曹操的器重、出身的不凡、自有的才气,让少年曹植生发出一种人生信仰——潇洒肆意、勇往直前的“游侠”壮志。

《白马篇》

白马饰金羁,连翩西北驰。

借问谁家子?幽并游侠儿。

少小去乡邑,扬声沙漠垂。

宿昔秉良弓,楛矢何参差。

控弦破左的,右发摧月支。

仰手接飞猱,俯身散马蹄。

狡捷过猴猿,勇剽若豹螭。

边城多警急,虏骑数迁移。

羽檄从北来,厉马登高堤。

长驱蹈匈奴,左顾凌鲜卑。

弃身锋刃端,性命安可怀?

父母且不顾,何言子与妻?

名编壮志籍,不得中顾私。

捐躯赴国难,视死忽如归。

《白马篇》是带有鲜明个人特色的诗篇。它不是含蓄的,而是奔放的;不是理性的,而是丰沛的;不是敦厚的,而是飞扬的。可能我们现在看,这些也并没有什么特别,毕竟,奔放飞扬、情感丰富的诗人,历史中实在不少。但,站在当时的时代看,这无疑也是一次诗歌的“变革”——当人们都在说“温柔敦厚”才为诗时,有这样一位天才少年直接打破传统,让诗更细腻地照耀每个个体的内心。

正如南朝文学批评家钟嵘在《诗品》中如此评价曹植的诗作:“骨气奇高,词采华茂。”这在《白马篇》中尽为体现。

曹植一生中写下了无数首五言诗。东汉末年的五言诗集大成——《古诗十九首》,已然对后世产生了很大影响。而至建安时代,诗歌有了独立的作者、独立的价值。而至曹植,五言诗的个人抒情功能大大地开拓,诗歌与文人的个人生活紧密地联系在了一起。

骨气奇高,在形象本身的力量。这是对一位“游侠”般的年轻人的赞颂。何为“游侠”?曹植给出了画面:骑着黄金辔头的白马,向着西北边塞奔驰;来自幽州、并州一带,很小的时候就离开了故乡,在沙漠建功立业,且名声传扬;武艺奇高,射箭一流,身手异常敏捷;当边境战檄传来时,立即骑着战马奔赴前线;意气风发,长驱直入,踏平匈奴,制服鲜卑;从不顾及自己的性命,也毫不念及父母与妻儿,将私事抛到一边;从来都是视死如归,随时准备为国捐躯。如此意气风发、雄心壮志且扬名天下的“游侠”,岂能不让天下人,特别是乱世中的文人振奋?

词采华茂,在辞藻对举的张力。形象的塑造靠语言。既然是一位少年英雄,如何用语言体现其“英雄”之处?且看:“控弦破左的,右发摧月支。仰手接飞猱,俯身散马蹄。狡捷过猴猿,勇剽若豹螭。”一左一右间,射箭直中靶心;一仰一俯间,接射飞猿,马儿加速;一行一动间,像猴子一样敏捷,也像虎豹一样凶猛。“左”“右”,“仰”“俯”,“过猿猴”“若豹螭”,语言的细腻对举带来极富想象空间的画面,也因此让整首诗有了巨大的张力。

数百年后,另有一位流传千古的“游侠”诗人李白诞生。“叱咤万战场,匈奴尽奔逃。”怀着相似的憧憬,又一篇《白马篇》问世。如同少年曹植,这位“游侠”一辈子都对自己有远高于现实的期待。

现实骨感“高树多悲风”

儒家理想中的君子,绝不是纯粹的“文人”。这一点曹植自己也很清楚。他曾在给近臣杨修的书信中说:一个人怎么能够把文章当作功勋,认为辞赋写得好就是君子呢!

由此我们可以窥见曹植内心真实的渴望。然而,现实的确有些讽刺——这位一心想要建功立业的才俊,文学上成了一代“诗宗”,政治上却一败涂地。而原因我们其实都了解——曹植因醉酒擅开司马门、因醉酒误战事等,彻底失掉了曹操的信任。

《野田黄雀行》

高树多悲风,海水扬其波。

利剑不在掌,结友何须多?

不见篱间雀,见鹞自投罗?

罗家得雀喜,少年见雀悲。

拔剑捎罗网,黄雀得飞飞。

飞飞摩苍天,来下谢少年。

公元220年,曹操逝世。曹丕继任魏王,一切很快有了不同。仅一个月左右的时间,曾在曹操面前鼎力支持过曹植的丁氏兄弟,被曹丕找借口处死。曹植愤而写下《野田黄雀行》。此时,曹植的诗风有了极大转变。那个意气风发的白马少年,仿若已成明日黄花。昔日的潇洒肆意,也仅几年时间,便成悲愤与幽怨。

在古代,一个人有才气,是值得骄傲的事吗?孔子说:“弟子入则孝,出则弟,谨而信,泛爱众,而亲仁,行有余力,则以学文。”意思是,一个孩子要先学做人,如孝顺父母、爱护兄弟,言而有信,对人友爱,亲近那些具有仁爱之心的人。做到这些以后,如果还有剩余的精力,再来写诗文、做文学。

悲愤里有比兴的使用。“高树多悲风,海水扬其波。”木秀于林,却多悲风的吹袭;海水平静,却时常波涛迭起。先言他物,以引出要述说之事,这是起兴。起兴是意境的营造——宦海险恶,不正如这凄风肆虐、山高浪涌吗?于是所述之事出来了:没有强大的权势在手,结交那么多朋友又有何必?接着,“比”来了。“黄雀”“鹞”“罗网”“少年”……那篱间的黄雀,那么温顺,却让世人不容,放出鹞鹰、布下罗网,必捕之而后快。一旁的少年看见黄雀的遭遇,心生悲伤。他拔出利剑,斩断罗网,黄雀得以获救,并盘旋在天,感谢少年的相救之恩。朋友遇难,曹植悲愤至极却又无能为力。读到这里,我们不难体会,这一系列“比”的背后,是他在用幻想的“少年救黄雀”的故事,纾解痛苦、麻醉内心。

幽怨中是“少年”的喻象。虽时移事易,但,我们仍能从此诗中感受到那位“游侠儿”的影子。拔剑救友、力量在身,朋友感恩、众人相围。这是曹植自己的喻象。

现实骨感,但“游侠儿”的内心深处,仍有“逆袭”的期待。

怨情难耐“悲叹有余哀”

叶嘉莹先生说,在古代中国,一些读书人,尽管遭遇不幸,但也有自己的持守和寄托。他们读书时,在古人的光照里就能够得到自己的快乐,得到力量的源泉。而曹子建,是没有达到这个境界的。

再看“三曹”。曹操的痛苦,在于英雄之迟暮;曹丕的痛苦,在于生命的深思;曹植的痛苦,则在自身政治上的“求不得”。也正如叶嘉莹先生所说,他一直都没有走出这样的“求不得”。

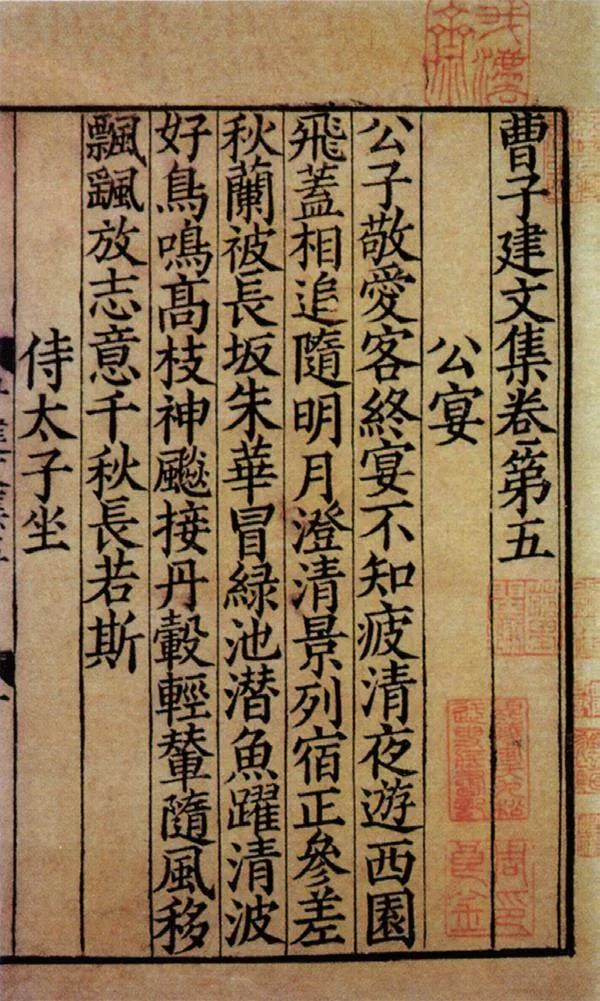

现藏上海图书馆的刻于南宋的十卷本《曹子建文集》,是今天我们所能见到的曹植文集最早传本。

公元226年,曹丕驾崩,其子曹即位。侄子上位,这让作为叔叔的曹植复又燃起了重返政坛的期望。他写下了一系列诗篇给新帝,并以叔叔的口吻勉励侄子,希望他做一位好的君王。可现实依然是残酷的。曹跟随其父的足迹,从未真正对曹植放下过戒心。心有希望却又被迎头浇灭,此时的曹植已然没有了失意前期还保有的激愤,只徒压抑与哀伤。

《七哀诗》

明月照高楼,流光正徘徊。

上有愁思妇,悲叹有余哀。

借问叹者谁?言是宕子妻。

君行逾十年,孤妾常独栖。

君若清路尘,妾若浊水泥。

浮沉各异势,会合何时谐?

愿为西南风,长逝入君怀。

君怀良不开,贱妾当何依?

在对曹植之诗“骨气奇高,词采华茂”的评价之后,钟嵘紧接着的表述是:“情兼雅怨,体被文质。”何为“情兼雅怨”?既抒发了内心怨苦,又温厚平和,符合雅正标准。说白了,其实就是在说,曹植诗中的情感宣泄,是适度的、内敛的、敦厚的。

《七哀诗》,是曹植后期的代表作。不同于早些时候,他在朋友遇难时将自己想象成救人的“少年”,此时的他已然用“弃妇”来作比自己。全诗质朴易懂,喻曹丕父子为“君”,喻曹植自己为“妾”。“君若清路尘,妾若浊水泥”,已然是他在无限地贬低自己;“愿为西南风,长逝入君怀”,已然是他在战战兢兢表明自己的依附之心;“君怀良不开,贱妾当何依”,已然是他在表明无力对抗现实的弱小、凄苦。

我们不禁疑问:一位曾经多么高傲的少年啊,何至于此?

如果说,是时间的流逝、现实的打压,使白马“少年”成了哀伤“弃妇”;那么,真正让一位高傲少年低下头颅、苍凉无助的,一定是自身的渴望与执着。痛苦与执着紧密相连,或者更准确地说,是痛苦与执念紧密相连。

曹植的执着,是在政治上“求而有得”。讽刺的是,这于他来说,一辈子都难以实现。实现不了,却仍坚持,且难以走出,于是,执着成了执念。

有得有失,才是真实而完整的人生。不若此,我们怕是读不到才气飞扬的建安,也读不到诗风华丽的齐梁,更读不到返璞归真的唐宋。而才气丰盈、辞采华丽的曹植,最需要的,是给自己的心灵一个安放之处。让率性的率性,让飞扬的飞扬。

(责编:常凯)