中蒙联合考古考察记

蒙古国是北亚草原丝绸之路的重要途经地,蒙古高原自古以来是游牧民族活动的地域,史书上记载的匈奴、鲜卑、柔然、突厥、回鹘、契丹、蒙古等游牧民族所创造的灿烂文化在蒙古国都得以窥见。作为一个来自内蒙的孩子,我对蒙古高原向往已久,但迟迟未能亲历蒙古。2022年丝绸之路考古合作研究中心(下文简称中心)正式成立,与多个国家的考古科研机构签署合作协议。在这些境外合作机构中,除了一直保持合作的中亚五国外,也涉及西亚和北亚的一些考古科研机构,这其中就包含了草原丝路的重要区域——蒙古。

2023年7月到8月,我跟随王建新教授、魏坚教授和Ц.图尔巴特教授一行,踏上了13天6000公里的蒙古古代文明的寻探之旅。

出发前的预热

说实话,从小到大,我一直生活在内蒙古,也算是受到了一些蒙古族文化的熏陶,但是对蒙古仍是不甚了解,在得知这次中心与蒙古国立大学的联合调查中,我负责制定路线、采买物品、管理后勤后不由得惶恐起来。我对蒙古最多的印象还是来自导师潘玲教授翻译的《蒙古考古》、罗丰教授编写的《蒙古国纪行》和孤独星球系列的《蒙古》。在翻阅诸多资料后,我终于规划好了合适的路线,也多次询问了有丰富蒙古考古工作经验的老师(同门师兄萨仁毕力格老师和内蒙古大学那嘎·特尔巴依尔老师),准备好了需要采购的物资。

在办好出国手续后,我们中方考古队在北京人民大学校园汇合,前往乌兰巴托。我打包行李时,听着已年满70周岁的王建新老师和68周岁的魏坚老师谈论着去蒙古野外的事情,心里想我到他们这个年纪还能不能继续下田野调查。随着飞机安全落地乌兰巴托,我们的调查就正式开始了。

初至乌兰巴托

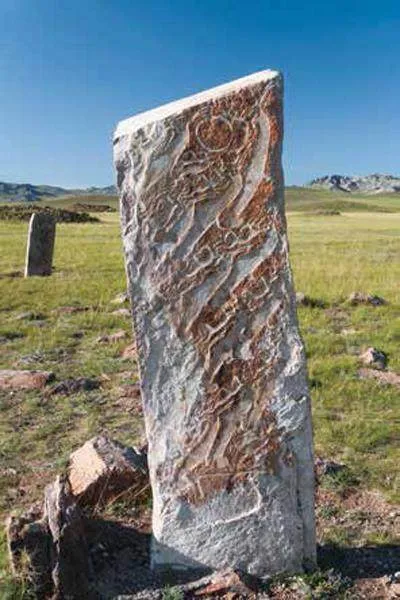

乌兰巴托是蒙古国的首都,蒙文意为“红色的英雄”,几乎全国一半的人口都集中在此,这里与荒凉的蒙古高原相比,繁华异常。在和蒙古国立大学图尔巴特老师会面后,商讨出我们本次调查的具体路线:从乌兰巴托出发,途经9个蒙古国省级行政单位,包括中央省、中戈壁省、南戈壁省、巴彦洪戈尔省、戈壁阿尔泰省、科布多省、乌布苏省、扎布汗省和后杭爱省,总行程约6000公里。由于路途遥远,途经区域的地形复杂,我们雇了3辆大越野车,虽然车龄均15年以上,但是这是长途穿越最好的工具。随后我们参观了著名的成吉思汗博物馆和蒙古国立博物馆,这里汇集了蒙古国文化遗产的精华,有鹿石、巴泽雷克文化的奥伦古林河谷墓地(蒙古巴彦乌拉盖省的一处古代游牧族群墓地,其背后代表的人群为巴泽雷克人群)出土的遗物、匈奴高等级墓地高勒毛都墓地(位于蒙古国后杭爱省境内,为一处大型匈奴贵族墓地)出土的汉式出廓玉璧、天子单于瓦当等等。看过这些藏品后,让我深感蒙古是探究中国北方边疆地区各个时期考古遗存对比研究的重要区域。我们在乌兰巴托还遇到了中山大学的另一支中蒙考古队,在简单的寒暄会餐后,第二天我们向着相反的方向出发了。

茫茫戈壁

我们本次调查的第一站是蒙古国最南的行政单位——南戈壁省,这里靠近中国的内蒙古自治区,也是蒙古国最大的煤矿所在地,来这里最重要的目的就是为了寻找2000多年前的汉匈战场。这里距离居延汉塞最近的位置不足百里,可以说当时无论是匈奴南下还是汉朝反击匈奴都要途经这里,可以说这里也是汉匈冲突的前线。我们先参观了蒙古国南戈壁省的戈壁自然历史博物馆,这里珍藏了许多汉代的遗物,包含弩机、五铢钱和匈奴的鸣镝(又名响箭)。这些文物都是出土或采集于南戈壁省。除此之外,这里还珍藏了很多的恐龙等古生物化石。

我们在南戈壁省的主要调查线路就是从省会达兰扎德戈德出发前往古尔班特斯苏木,再转向北直达巴彦洪戈尔省的省会巴彦洪戈尔。这一路800余公里,沿途均为戈壁荒漠。

从达兰扎德戈德出发,我们走的是古尔班赛汗山两山之间的山谷,这段山谷东西长约400公里,南北宽约20到40公里。这里极度干旱,且由于戈壁滩温度奇高,我们乘坐的一辆车经常水箱过热需要停下来加水冷却。在这片区域海拔稍高的位置,降水相对丰富,还有部分草场;海拔较低的位置就只有茫茫戈壁,几乎寸草不生,偶尔可以看到几只骆驼围聚在一起避暑。山谷地势最低处,由于两侧山谷内降水汇集,有水源。故在靠近古尔班特斯苏木东北方向形成了一条长度约40公里的沙丘地带,植被以红柳为主。如果没有底盘较高的四驱越野车,很难通过这个区域,在沙丘的位置,我们还救助了一家人,他们从古尔班特斯苏木出发前往省会,车陷在沙丘动弹不得。我们在戈壁整整转了两天,吹了两天沙子,王建新老师也得出了他对这一区域的重要看法,已付诸他后续的论文中。

阿尔泰山寻古

7月26日,从巴彦洪戈尔出来之后,3辆车直奔蒙古西部的阿尔泰山。通往蒙古西部的道路是新修的,因此相比于罗丰老师2006年的那一次考察,我们的行程要顺利很多。但是还是比较遥远,我们日落之前,先赶到了戈壁阿尔泰省的省会露营。这次物资采买还是比较充分,路过牧民家里还买了几公斤的羊肉。晚上大家就围坐在一起,吃着羊肉,喝着酒或其他饮料,听着魏老师、王老师和图尔巴特老师给我们讲述自己的考古故事。

第二天,从戈壁阿尔泰省出发前往科布多省的布尔干苏木,沿途车坏了好几次,我们也走走停停,直到日落才赶到其其格苏木至阿尔泰苏木公路的一处临时露营地。这时我们才终于赶到了阿尔泰山,一进入阿尔泰山,沿着公路就能看到成片的库尔干(古代游牧民族的石构墓葬)、赫列克苏尔(青铜时代的一种石构祭祀遗存,主要分布今蒙古中西部、俄罗斯阿尔泰地区和中国新疆维吾尔自治区北部),根本数都数不过来。边走边停除了修车外,还可以记录沿途发现的遗迹。

我们的临时营地三面环山,北侧有一山口,南侧为敞开的山前平地,两条小溪从公路的两侧西北向南流。在公路东侧的沟渠里,长满了一种蒙语名为“高勒毛都”的柳树。这个地点适宜放牧,也适宜人类长期居住。我们将这一地点,命名为其其格公路第二地点。在公路和右侧的沟渠间,东北向西南沿着沟渠排列着5座库尔干。我越过沟渠,发现在山前平地分布着大量的库尔干和赫列克苏尔,库尔干直径最大者可达12米,赫列克苏尔最大者,长宽也在20米以上。我们发现了一处岩画和一个疑似居址。后来魏老师、图尔巴特老师共同确认是居址的可能性较大。至于岩画应为人骑马射箭的形象。在无人机航拍过后,发现公路的左侧顺山而行,也分布着数座墓葬和赫列克苏尔遗迹。我们通过实地观察,结合这片区域的自然地理特征,可以判断这处地点为青铜时代一处大型遗址。

aca33f741c3b2489826a90233d5ced91b0434ce0814c3a63f6a8d6db379babbd

aca33f741c3b2489826a90233d5ced91b0434ce0814c3a63f6a8d6db379babbd

至布尔干苏木后,我们前往了之前图尔巴特教授发掘过的一处遗址。布尔干苏木也是蒙古与中国的口岸城市,对面就是中国新疆维吾尔自治区的奇台县。魏老师打趣地说:“我要不然让唐朝墩古城遗址的人过来接我们去喝酒吃肉吧。”这里有布尔干河,环境优美,在如此贫瘠的地区种植了很多树。我们调查了布尔干苏木西侧一处山谷,这里大致可分为四个区域。第一区域为一处青铜时代切木尔切克文化(分布于中国、俄罗斯、蒙古交界区域的一支青铜时代考古学文化)为主体的墓葬,这里有一座已发掘过的墓葬,旁边有一座石人。第二区域,据图尔巴特教授之前的发掘研究认为,这里是一处匈奴墓地。第三区域,主体是一座石围墓,石围墓中心塌陷,石围向东排列着230米长的列石。王老师认为这里与国内尖甲坡遗址的情况很近似,而魏老师认为这应该是突厥的墓葬。这处地点北侧的山上有一处岩画,拍照记录。绕过山谷后侧,为第四区域。这个区域发现了一处切尔木切克的祭祀台,山顶有处岩画,刻有大角羊形象。总之这处山谷是一处青铜时代至早期铁器时代的重要遗址。

离开布尔干苏木后,又重新回到阿尔泰苏木的路上,在这段路之间我们考察了一处岩画遗存(Ymaan us)。这处岩画非常精美,上面有青铜时代流行的大角羊、双轮马车等常见的题材,题材甚至还有鹿石上流行的风格化的鹿。除此之外,岩画题材还有早期铁器时代的马和匈奴的马车等。我们对这处岩画遗存记录后,在阿尔泰苏木吃午饭,又前往下一处地点,就是目前发现海拔最高的巴泽雷克文化墓地,海拔高度约3050米。这个墓地在那林河谷的最高处。总共约31公里的路,我们开了大约三个半小时,山谷坡度大,需要涉水,原本的考古调查被我们变成了硬派越野。这段路程结束后,就彻底结束了我们这次中蒙联合考古最艰难的路段,返回乌兰巴托了。

归程

这次蒙古考察可谓是前无古人,绕整个西蒙古跑了一圈,行程6000公里。连有着30余年蒙古考古工作经验的魏老师,也不禁连连赞叹。这次一路上大问题没有,小毛病频出。我们这次订了3台性能较好的大越野车,在如此复杂的地形下还是轮流抛锚。这一路上我们沿途穿越了戈壁、草原、山地、河谷、森林等,可谓是看遍了蒙古境内几乎所有的自然景观。两位老师对这段路程乐此不疲,在魏老师的直播下,中国考古学界大多数老师都看到了我们这次蒙古之行,可谓是赚足了眼球。两位老师的身体也是硬朗,一路上精神饱满。如此紧凑的行程,短短13天跑了这么远,两位老师依旧活力满满。王老师说:“我已经70岁了,这样的调查基本上是我最后一次了,我主要是为了年轻人铺路。”

出发前,中心的老师三番两次强调,一定要把两位老师照顾好。这一路上我也是出了些小问题,先是被某种不知名的虫子叮咬的手,肿了3天,后是在返回的路上胃肠难受,魏老师叮嘱我吃药,王老师翻包给我找药,让我有些羞愧难当。

虽然来蒙古之前的筹划有些糟心,但是结果是好的。我这个后勤部长做足了准备,一路上虽艰苦,但身心愉悦。从学术的角度上讲,这次也是一场饕餮盛宴,我从2018年开始接触欧亚草原青铜时代至早期铁器时代这一课题至今,第一次见到了这么多原本只在论文和书本上的遗迹,巴泽雷克的墓葬、鹿石、赫列克苏尔、石人、立石等。我也了解到了这些遗存分布的环境,这些都是我过去求而不得的。

附记

感谢西北大学丝绸之路考古合作研究中心王建新教授、中央民族大学魏坚教授、蒙古国立大学Ц.图尔巴特和内蒙古大学那嘎·特尔巴依尔博士这一路上的帮助与指导。感谢西北大学文化遗产学院潘玲教授对本次调查的前期帮助。本文由西北大学丝绸之路考古合作研究中心学科建设经费资助。

(责编:李玉箫)