吉尔吉斯斯坦红河古城考古记

红河古城(音译为科拉斯纳亚·瑞希卡)遗址位于吉尔吉斯斯坦首都比什凯克市东约36公里处,距古代碎叶城(音译为阿克·贝希姆)遗址约20公里。红河古城因附近的红河村而得名。它是中亚楚河流域最大的古代城址,被认为是阿拉伯—波斯或中国文献上提到的中世纪城市“新城”,在来自穆格山的粟特统治者迪瓦什梯奇于711年书写的《婚姻契约》中第一次被提及。8世纪前半期,突厥可汗苏禄就是从这个城市出发,去帮助石国和费尔干纳人反抗阿拉伯人的入侵。“新城”被最后一次提到是在14世纪景教教会的名单里。有学者认为中文文献《新唐书》所记“新城”即为此遗址。2014年6月22日,在卡塔尔首都多哈举行的第38届联合国教科文组织世界遗产委员会会议上,红河古城遗址作为“丝绸之路:长安—天山廊道的路网”的一部分,被列入联合国教科文组织《世界遗产名录》。

楚河流域的历史名城

吉尔吉斯斯坦的楚河流域,是中亚文明的摇篮之一,这里的高山河流孕育了光辉灿烂的游牧文明和农业文明。早在距今约30万年到14万年前的旧石器时代,这一地区就有人类活动。人们成群生活,从事采集和狩猎。在这一时期,人们已学会做家具、缝衣服,同时,开始形成最古老、最原始的宗教信仰体系。这段时期的岩画上,刻画着人、牛、羊、蛇的图案,还有永恒的象征——太阳的图案。在青铜时代,楚河地区的古代人类则过着游牧生活,兼种谷物,并从事养畜业和狩猎业。公元前7世纪到公元前3世纪,楚河流域地区居民属于塞人部落联盟,已进入铁器时代,在生产、生活中使用了铁制工具,很多古墓就是这一时期的遗迹。

公元前4世纪到公元前3世纪,楚河流域出现塞人的国家,而公元前3世纪到公元4世纪,七河流域(一般把伊犁河、卡拉塔尔河、阿克苏河、列普瑟河、阿亚古兹河和巴斯坎河、萨尔坎德河流过的区域称为七河地区,但是后来巴斯坎河和萨尔坎德河干了,所以就把没有流到巴尔喀什湖的楚河和塔拉斯河也归并到七河地区)形成乌孙国,乌孙人过着农牧结合的生活。楚河地区的乌孙出土物主要为陶器碗罐之类。这里出土的汉代龙纹镜上有汉字铭文,生动地表明了乌孙和汉朝有着久远的文化联系。有研究认为,乌孙部落联盟一直延续到公元6到8世纪的突厥时代。

从公元5世纪起,楚河流域先后出现了多个部落,分别营建城堡,繁衍生息。流传到今天的,便是楚河流域的一系列古代城址。它们历经千余年,就像一位位饱经沧桑的历史老人,仍在诉说着古代历史上那些惊心动魄的如风往事。其中,最大的一座城址就是红河古城。

考古简史

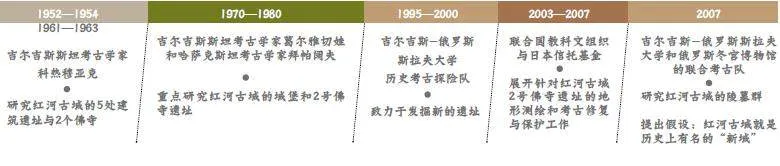

红河古城的调查最初开始于19世纪末,许多学者和学术团体对其进行过调查、发掘和研究。

俄国东方学家巴托尔德在撰写于1893年到1894年间的《中亚科学之旅报告》中曾提到过红河古城遗址。他在调查期间,曾到访过该遗址,并搜索资料。33年后,在1927年,苏联考古学家伊万诺夫在勘察楚河河谷期间也到访了该处和周边的相关遗址。1929年,苏联东方学家捷列诺什金调查了楚河河谷遗址,并绘制了红河古城遗址的平面示意图。

1939年到1940年期间,由苏联考古学家伯恩施塔姆领导的七河地区考古队首次对该遗址展开考古发掘。除了针对多个遗址的小型研究外,对红河古城遗址的重点研究工作也开始展开。挖掘工作集中在外城内距城堡不远的地方和外城南侧的大型岗丘上。

随后,吉尔吉斯斯坦科学院历史研究所的考古学家科热穆亚克于1952年到1954年和1961年到1963年期间对该遗址展开工作。他对5处建筑遗址与2个佛寺进行了研究。在此后的考古活动中,考古团队在1972年发掘了城墙后的建筑遗址,并绘制了城墙的截面图。

1970年到1980年,由吉尔吉斯斯坦科学院历史研究所的葛尔雅切娃和哈萨克斯坦科学院历史、考古与人类学研究所的拜帕阔夫带领的一支联合考古队对红河古城遗址进行了研究。他们关注的重点是城堡和2号佛寺遗址。

1995年到2000年,吉尔吉斯-俄罗斯斯拉夫大学历史考古探险队在葛尔雅切娃和皮列葛多娃的带领下对该遗址展开探索,在扩展现有挖掘项目的同时,也致力于发掘新的遗址。

2003年到2007年,联合国教科文组织与日本信托基金开展的丝绸之路文化遗产保护之楚河河谷上游项目的框架工作已经展开,同步开展的还有针对2号佛寺遗址的地形测绘和考古修复与保护工作。

2007年起,在葛尔雅切娃和托尔戈耶夫的带领下,来自吉尔吉斯-俄罗斯斯拉夫大学和俄罗斯冬宫博物馆的联合考古队开始了对相关遗址的考察。在这次考察中,主要研究陵墓群所在的区域和坐落在陵墓群西侧的祆教遗迹。同时,位于墓葬群西侧的一个建筑物也引起了研究人员的注意。其后不久,拜帕阔夫和葛尔雅切娃便提出假设:红河古城就是历史上有名的“新城”。

2010年到2015年,由克里琴科和托尔戈耶夫带领的吉俄联合考古队对位于红河古城3号佛寺的一处佛殿进行了发掘,出土了佛像残块、钱币等遗物。同时,还对内城西北部的一处建筑遗迹进行了发掘,对后者的发掘一直持续至2019年。

建立联系

很长时间以来,国内学术界对吉尔吉斯斯坦考古学的发展情况一无所知。包括新城、碎叶城在内的许多地名,在中国的史书上都有记载,而中国学者只能借助一些翻译过来的外文资料,开展相关的研究,却很少有学者去实地调查踏勘,这对历史研究来说无疑是一个很大的缺憾。

凭借丝绸之路申遗成功的东风,加之西安又是丝绸之路的起点,在天时地利具备的情况下,作为陕西的考古工作者,我们有理由担负起建立中吉考古交流的重任。幸运的是,建立联系的工作,落在了我身上。

最初,我通过邮件与吉尔吉斯斯坦国家科学院的著名考古学家阿曼巴耶娃女士建立起了联系,表达了我们希望与吉尔吉斯斯坦考古工作者开展合作考古的意向,没想到很快得到了对方的积极回应。原来我们的吉尔吉斯斯坦同行,也迫切希望与中国考古学界进行交流。

于是,2017年10月7日,应吉尔吉斯共和国国家科学院历史与文化遗产研究所的邀请,由陕西省考古研究院王小蒙副院长、张建林研究员、田有前副研究员、于春雷副研究员以及翻译吴晓承组成的专家考察团一行从西安出发,赴吉尔吉斯斯坦进行学术访问和交流。10月22日返回西安,历时15天。

在访问期间,考察团一行对吉尔吉斯楚河及塔拉斯河流域的10座古代城址进行了调查,分别是:布拉纳遗址(巴拉沙衮城)、阿克·贝希姆遗址(碎叶城)、小阿克·贝希姆遗址、科拉斯纳亚·瑞希卡遗址(红河古城)、坎布伦古城、诺娃巴克罗夫卡古城、托列克城、别洛沃德古城、阿克土波古城、库兰库尔克古城。除后两座位于塔拉斯河流域之外,其余均位于楚河流域。

其中,对阿克·贝希姆遗址(碎叶城)、布拉纳遗址(巴拉沙衮城)、科拉斯纳亚·瑞希卡遗址(红河古城)三座城址进行了重点调查,它们已作为“丝绸之路:长安—天山廊道的路网”项目的一部分被列入《世界遗产名录》。对这些古城内出土的保存于吉尔吉斯共和国国家科学院历史与文化遗产研究所、吉尔吉斯-俄罗斯斯拉夫大学博物馆、各古城陈列馆等处的遗物进行了仔细的调查与资料收集。

考察团还对玛纳斯大学历史系博物馆、伊塞克历史博物馆等进行了考察,收集到一批有关吉尔吉斯楚河流域古代城址、岩画、突厥石人研究等方面的文献资料。

在调查的基础上,陕西省考古研究院与吉尔吉斯共和国国家科学院历史与文化遗产研究所签署了合作协议:从2018年开始,联合对楚河流域的古代城址开展调查,并对红河古城遗址进行相应的考古勘探、发掘和研究。同时,围绕合作项目,双方也将开展信息资料的交流以及专业人员的往来互动。在发掘过程中,陕西省考古研究院也将对吉方参与工作的人员及学生进行必要的技术培训。

联合考古

在接下来的2018年、2019年和2023年,中吉联合考古队先后对红河古城遗址开展了3次考古工作。我们充分利用在国内开展大遗址考古的经验,运用考古勘探、RTK测绘(实时差分定位,一种能够在野外实时得到厘米级定位精度的测量方法)、无人机航拍、三维扫描等技术,对整个遗址及重点发掘区进行了全面详细的记录。截至目前,发掘工作已取得了重要的阶段性成果。

为了解古城3号佛寺遗址的结构布局,我们将中国考古学中常用的勘探技术首次运用到吉尔吉斯斯坦境内的考古调查和发掘中,从而搞清楚了古城3号佛寺遗址的围墙遗迹。目前勘探出的围墙遗迹主要分布于寺院的南、西、北三面,其中南墙长约39米,西墙长约94米,北墙长约76米。由于晚期水渠的破坏,暂未发现东面的围墙遗迹。除此之外,还对本次工作的5d、5e发掘点进行了勘探和发掘。

运用RTK技术,对整个遗址分布区进行了大面积考古测绘,并将以往发掘过的遗址点标注在测绘图中。结果显示,古城遗址由外城和内城组成,均呈长方形。外城利用了内城的西墙和北墙,将内城包在其中。外城东西长980米,南北宽750米;内城南北长440米,东西宽360米。整个遗址区东西最长1800米,南北最宽1600米,总占地面积约2平方公里。

3次发掘共布设边长为10米的探方9个,长15、宽2米的探沟1条,发掘清理出房屋建筑基址、围墙以及倒塌的土坯砖等遗迹,出土了大量的陶片和一些砖块,还有少量的钱币、铜耳环、铜片等遗物。初步推断,这些遗物的年代约为10世纪到12世纪,属于喀喇汗王朝时期。

成果丰硕

通过对比研究,我们发现,红河古城由内外两重城墙构成的方式,与中国新疆境内发现的托帕墩协海尔古城、多浪古城、托万阿帕克霍加古城、乌拉泊古城、大河古城等由多结构的内、外城或东、西城组成的结构类似,而新疆古城的年代多在唐代。但红河古城的年代,据苏联学者的研究,基本断定在公元7至12世纪,不过因之前未做过碳14测年,尚未建立起一个遗迹、地层的年代序列。

从目前对3号佛寺遗址发掘出土的大量陶器来看,5d、5e地点的年代可到喀喇汗王朝时期(840—1212)。特别是出土的釉陶片,带有明显的伊斯兰风格。喀喇汗王朝在前期信仰佛教,而在960年以后,将伊斯兰教定为国教。这些釉陶片,当属这一时期的遗存。

我们对3号佛寺遗址发掘中采集的一些标本进行了碳14年代检测。总体上看,所有标本的年代范围在668年到1018年之间,相当于中国的唐代前期至北宋中期。这与吉俄联合考古队发掘的北侧建筑遗址的推测年代——公元8世纪初至11世纪初并不矛盾。

因3号佛寺遗址的发掘尚未结束,特别是最下层遗迹还未完全揭露,现在还不能确定遗址的相对准确年代。但至少可以说明,该遗址的使用一直延续至喀喇汗王朝时期。

年代确定之后,我们也对红河古城的性质进行了分析。

中国史书《新唐书·地理志》中保存了唐代著名地理学家贾耽《皇华四达记》中的一些文字,记载了由安西入碎叶、怛逻斯的道路。其中写道:“……出谷口至碎叶川口,八十里至裴罗将军城。又西二十里至碎叶城,城北有碎叶水,水北四十里有羯丹山,十姓可汗每立君长于此。自碎叶西十里至米国城,又三十里至新城……”同时,多种穆斯林地理文献都记述了从怛逻斯到碎叶一带的自西向东的道路里程。两相对比,可知贾耽所说的“新城”,距碎叶城40里左右(约17.6公里),正与穆斯林作者所言之碎叶城以西3法尔萨赫(18.7公里)的奈瓦契特城地望相当。因此,张广达教授认为,奈瓦契特城即新城。

通过以上文献和出土资料,已可以确定裴罗将军城和碎叶城分别为红河古城东南方的布拉纳古城(巴拉沙衮城)和阿克·贝希姆古城。经实地测量,红河古城位于阿克·贝希姆古城西北约19.7公里处,而且也是附近唯一的大型古代城址,因此,吉尔吉斯斯坦学者推测红河古城即新城是有道理的。

同时,通过考古勘探资料和吉俄联合发掘的佛殿基址,已经可以确证3号佛寺遗址的属性,并大致勾勒出整个寺院遗址的布局。整个寺院的平面大致呈方形,中心大土堆可能为佛塔,四面修建围墙,其中东墙可能因水渠破坏,南、北墙的东端亦有破坏。尚未发现门址。围墙内侧的夯土基址可能是一些僧房建筑。引起我们特别注意的是,这种以塔院为中心或别置塔院的布局和结构在乌兹别克斯坦的铁尔梅兹地区、塔吉克斯坦的库尔干秋别地区都有发现,而且年代普遍偏早,约为公元2至7世纪;而与楚河流域发现的佛寺遗址,如碎叶城的1号、2号佛寺遗址以及红河古城的另外两个佛寺遗址的平面布局与结构迥然不同。

正在发掘的5d建筑基址,其性质尚待进一步研究确定。这处建筑遗址是否属佛寺遗址的组成部分?如果是佛寺的一部分,是最初的建筑,还是后来扩建、改建的?这些问题还有待于进一步的发掘和分析研究。

新的期待

1300多年前,大唐贞观元年(627)八月,著名僧人玄奘,开始了他前往天竺求法的漫漫旅程。他从长安出发,大约于628年初抵达碎叶城,但见城墙周长六七里,各国商胡杂居其间。又有数十座孤城,各立君长,互不统属,但都归突厥管辖。而在这数十座孤城中,其中有一座,正是我们今天中吉联合考古发掘的红河古城。

令我们备受鼓舞的是,2019年6月,中吉联合考古队正在红河古城进行发掘期间,中国国家主席习近平对吉尔吉斯斯坦进行了正式访问。6月11日,习近平主席在吉尔吉斯斯坦《言论报》发表题为《愿中吉友谊之树枝繁叶茂、四季常青》的署名文章,文中特别提到了联合考古。文章中说:“我们愿同吉方扩大人文交流。朋友越走越近,邻居越走越亲。双方要提升教育、科技、文化、卫生、青年、媒体、联合考古等领域合作水平,让两国人民心更近、情更深。”

的确,在中吉联合考古工作中,我们深切感受到文化交流的重要性。联合考古队中,除了中国的考古学家外,还有吉方的考古学家瓦列里·克里琴科、作为吉方成员参加发掘工作的俄罗斯艾尔米塔什博物馆的考古学家热尼亚,以及担任我们翻译的西北大学的哈萨克斯坦留学生白婉淑。大家文化背景不同,生活习俗有异,从陌生到熟悉,相互适应,相互学习,保证了我们发掘工作的顺利进行。还有参与发掘的当地各民族工人,我们也与之建立了良好的关系。

我们相信,通过中吉联合考古工作,两国学术界之间的相互了解与文化交流将会更加深入和丰富,由此而建立起来的两国人民之间的感情与友谊也必将更加深厚和绵长!

(责编:李玉箫)