“大概念?大单元”视角下高中物理课堂习题设计探究

管征宇

【摘要】大单元教学设计因立意更高,而优于传统教学设计.课堂习题作为重要的教学手段,必不可少.本文从大单元的视角,论述目前课堂习题存在的问题,课堂习题设计的重要意义及设计原则,并以“动量守恒定律的课堂习题设计“为例,阐述基本设计思想.

【关键词】大单元;高中物理;课堂教学

大单元教学设计往往以某一问题为主线,层层推进,在解决一个个问题的过程当中,学习知识、掌握方法.课堂习题是课堂教学的重要组成部分,它不仅能帮助学生巩固和加深对新知识的理解,更能整合串联知识,提高解题能力,培养学生思维能力.本文将从大单元的视角对课堂习题的设计进行初步的探索和总结.

1 习题设计的原则

1.1 注重物理模型的建构

物理模型天生可以简化各种不同的物理表象.基于建立模型的学习方法,是最高效的学习方法之一.

1.2 根据教学进度,设计合理的课堂习题

了解学生已掌握的知识成为课堂习题设计重要考虑因素.课堂习题设计的要根据新课、章末复习、高考复习等不同阶段设计适宜的习题.

1.3 注重创新意识和科学素养的培养

高中物理课程习题的设计根本目的是培养学生提出问题、分析问题、解决问题的能力,提升科学素养.具有创新意识的课堂习题能有效激发学生学习兴趣,引发积极的思考,并在思考、分析的过程当中提高解决问题的能力.

1.4 注重课堂习题的层次性

设计习题时重视学生的个体差异,因材施教,设计一些富有层次的习题,让不同层次的学生都有机会基于自身能力独立完成部分或全部问题.

1.5 重视真实物理情境的创立

真实的物理情境更容易使学生产生共鸣,触发他们的追寻本质的探索欲和好奇心,从而触动他们主动提出问题、思考问题,并通过分析、计算和讨论发现解决问题的途径,达到掌握知识,培养能力的目的.

2 课堂习题设计案例

“动量守恒定律“的课堂习题设计

教材内容和结构(如图1)

学情分析

学生已经掌握了速度、加速度的求解、牛顿运动定理的应用,并且初步形成了相互作用观、运动观和能量观,具备一定的守恒思想.这些成为本章学习的基础.

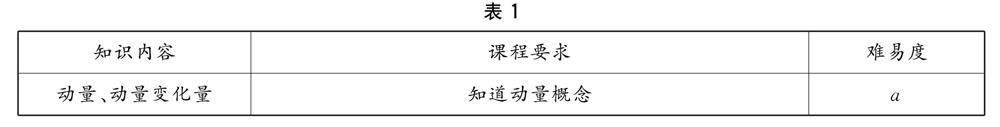

重点知识和难易度分析(如表1)

习题设计及分析

例1 作为国球的乒乓球运动在我国有很高的普及度.运动员击打乒乓球时的速度可以达到50m/s,假设乒乓球飞来的速度为20m/s,运动员将乒乓球以40m/s的速度反向击回,乒乓球的质量为2.5g,则乒乓球的动量,变化量( )

(A)大小为0.15 kg·m/s,方向与乒乓球飞来的方向相同.

(B)大小为0.15kg·m/s,方向与乒乓球飞来的方向相反.

(C)大小为0.05kg·m/s,方向与乒乓球飞来的方向相反.

(D)大小为0.05kg·m/s,方向与乒乓球飞来的方向相同.

设计意图

(1)动量的变化量ΔP=P末-P初.

(2)动量和动量的变化量都是矢量,应用时要先确定正方向,ΔP的方向也要进行说明.

设计原则

(1)面向全体学生;(2)创建真实情境.

案例评析

动量是矢量,但是其表达式与动能非常相似,所以,学生会下意识地把动量理解为标量.通过本题的解答,学生将认识到自己的错误观念,使问题得到及时纠正.

例2 小刘同学是一位篮球爱好者,他让篮球由静止释放,篮球下落后与地面相撞,反弹后篮球上升.已知,篮球的质量为0.5 kg,释放后篮球下降高度为1.25m,反弹的最大高度为0.45m,取重力加速度g=10 m/s2,且不计空气阻力,求地面与篮球碰撞过程中:

(1)篮球动量的变化量;

(2)篮球动能的变化量.

拓展延伸:如果篮球反弹后仍然上升到1.25m高度处,且不考虑与地面碰撞时的能量损失,则篮球动量和动能的的变化量分别是多少?

设计意图

动量和动能概念相近,公式相近,决定因素相近,极易混淆,通过本习题帮助学生辨析.

设计原则

(1)原题面向全体学生,拓展题面向中等及以上学生;(2)创建真实情境;(3)适合动量概念学习.

案例评析

本案例把动量变化和动能变化的求解放在一起.解答完成之后,可以借助解题结果深入分析和比较动量和动能的区别.学生将通过对比明确动量和动能决定量都是质量和速度,但动量是矢量,动能是标量.动量变化动能不一定改变,动能变化动量一定变化.

例3 如图2所示,小刘同学在学习惯性知识时,老师演示了杯下取纸的实验.小刘发现,老师缓慢拉纸条时,杯子容易滑离桌子,而快速拉动纸条时,发现杯子并没明显的运动.对于这个实验,下列说法正确的是( )

(A)缓慢拉动纸条时,摩擦力对杯子的冲量较小.

(B)快速拉动纸条时,摩擦力对杯子的冲量较大.

(C)为使杯子不滑落,杯子与纸条间的动摩擦因数应尽量大一些.

(D)为使杯子不滑落,杯子与桌面间的动摩擦因数应尽量大一些.

设计意图

根据动量定理FΔt=p′-p=Δp可知:

1.ΔP一定,Δt短则F大,Δt长则F小;

2.F一定,Δt短则ΔP小,Δt长则ΔP大;

3.Δt一定,F大则ΔP大,F小则ΔP小.

设计原则

(1)面向全体学生;(2)创建真实情境;(3)培养解决问题能力,激发学习兴趣.

案例评析

按照生活经验,学生很容易错误地认为“运动越快,力就越大,冲量就越大”,这种错误观念主要是两个原因引起:①运动越快,摩擦力越大;②由牛顿第二定律“F=ma”可知力越大,加速度越大,运动变化越快.③因知识点的不熟练而忽略了时间对冲量的影响.

例4 如图3所示,光滑水平面上有一质量为m2的滑块A处于静止状态,A的左端与水平轻质弹簧相连,另有一质量为m1的滑块B以速度v0向右运动,并与弹簧发生相互作用,两滑块和弹簧处在同一直线上,问:

(1)弹簧的弹性势能什么情况下最大?最大为多少?

(2)两球共速后,两球的速度如何变化?弹簧长度如何变化?

(3)小球B的速度什么情况下最大?最大为多少?

拓展延伸1

(1)系统动能何时最小?求系统动能的最小值.

(2)从小球与弹簧相互作用至弹簧恢复原状的过程,系统动能何时最大?求系统的动能的最大值.

拓展延伸2

(1)如图4,两个弹性小球或刚性小球在光滑水平面碰撞,各物理量如何变化?

(2)如图5,两个同种性质电荷的小球在光滑的绝缘水平面从较远处靠近(不接触),各物理量如何变化?

(3)如图6,小球冲上静置于光滑水平面上的光滑斜面,各物理量如何变化?

设计意图

(1)模型建构:对两个(或两个以上)物体与弹簧组成的系统,在相互作用的过程中,若系统合外力为零,则系统动量守恒.若接触面光滑,弹簧和物体组成的系统机械能守恒;

(2)弹簧处于最长(最短)状态时两物体速度相等,弹性势能最大,系统动能通常最小(相当于完全非弹性碰撞,两物体减少的动能转化为弹簧的弹性势能);

(3)弹簧恢复原长时,弹性势能为零,系统动能最大(相当于刚完成弹性碰撞);

(4)“拓展延伸2”通过类比的方法把“小球—弹簧碰撞模型”拓展到更多的情境中.

设计原则

分层设计:原题面向全体学生,拓展延伸1面向中等以上学生,拓展延伸2面向学优生.

案例评析

本案例不仅为了建立解决碰撞问题的基本模型,更通过“拓展延伸1”使学生从能量转化和守恒角度理解碰撞规律;“拓展延伸2”通过类比的方法把这种用“定量+能量”的观念解决问题的方法扩展到钢球碰撞、带电体之间的相互作用问题,最后,又拓展到小球斜面模型(某一方向动量守恒).以后还可以拓展到分子之间的相互作用.

3 结语

在习题实际使用过程中,也发现了存在的很多不足,留下了遗憾.习题设计只是习题教学的开始,如何用好这些习题,如何在习题使用中发现问题,总结优缺点,反过来指导习题的设计也成为习题设计的重要一环.笔者将在后续教学中进行实践和研究.