主流媒体乡村振兴新闻报道的话语及其框架分析

阴健 朱弈宇

作者简介 阴健,扬州大学长江文化传播研究中心助理研究员、扬州大学新闻与传媒学院硕士研究生;朱弈宇,扬州大学新闻与传媒学院硕士研究生

基金项目 江苏省研究生实践创新项目基金“国家文化公园元宇宙空间生产与消费场景建构研究”(项目编号:SJCX-231885);扬州大学大学生学术科技创新基金“改革开放以来主流媒体的‘中国式现代化话语变迁研究”(项目编号:XCX20230185)阶段性研究成果。

【摘 要】加强乡村振兴宣传工作是乡村振兴战略的重要内容。对主流媒体乡村振兴报道进行多层级的新闻框架研究,有利于阐明主流媒体乡村振兴战略的新闻报道规律。本研究选取2017年至2023年《人民日报》关于乡村振兴的新闻报道,从宏观的新闻主题、中观的语篇框架、微观的词频语义三个层级,利用LDA主题聚类模型与ROST CM6语义分析工具,对新闻文本进行分类统计。研究发现,有关乡村振兴的新闻宣传是对乡村振兴政策的继承与发展,二者间具有互文性关系。主流媒体乡村振兴主题的新闻报道是全面推进乡村振兴的重要宣传力量。

【关键词】乡村振兴 ;框架分析 ;LDA主题模型;互文性

党的二十大报告提出,全面推进乡村振兴。《中共中央、国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》中指出:“加强乡村振兴宣传工作,在全社会营造共同推进乡村振兴的浓厚氛围。”主流媒体对乡村振兴政策规划的新闻宣传,立体描绘了我国的乡村发展图景,推动社会形成“全面推进乡村振兴战略”的良好舆论环境,引导社会各方达成对我国“三农”工作的价值共识。鉴于此,本研究旨在通过分析主流媒体对乡村振兴报道的新闻框架,明晰有关乡村振兴报道的新闻话语及其新闻框架。

一、研究设计

“包裹”是分析影响决策行为因素的集合体。甘姆森的“诠释包裹”分析是定性与定量研究方法的结合,其通过对新闻文本的结构性框架进行分析,旨在解释说明新闻文本的社会意义的生产过程[1]。

(一)框架建构

为更加全面地考察主流媒体乡村振兴新闻报道的全貌,对其新闻文本的框架分析应从宏观、中观、微观三个层级展开。具体而言,宏观层次框架是将主流媒体所有关于乡村振兴的新闻报道文本视为一个整体的“词袋”,通过LDA主题聚类模型,分析主流媒体新闻报道文本的宏观主题;中观层次的框架分析是将主流媒体乡村振兴报道的新闻语篇单元,登记至不同的新闻框架类目,并进一步解构为能够体现这一框架类目的构成元素;微观层次框架以构成新闻文本的“词语”为单元进行语用分析。

(二)研究路径

本研究以《人民日报》的乡村振兴新闻报道为研究样本。《人民日报》是中国共产党中央委员会机关报,是具有高传播力、引导力、影响力、公信力的国家级媒体,对乡村振兴议题进行了大量高时效性、全面性、权威性的报道。

利用Python与后羿数据采集工具,以“乡村振兴”为检索词在“人民日报图文数据库”进行数据搜集,采集了从2017年10月21日至2023年10月22日的共1530篇新闻报道形成分析样本,认为只有在标题中出现“乡村振兴”的新闻报道与本研究直接相关。在此基础上,对采集的数据进行文本的数据预处理,使研究样本更加准确。

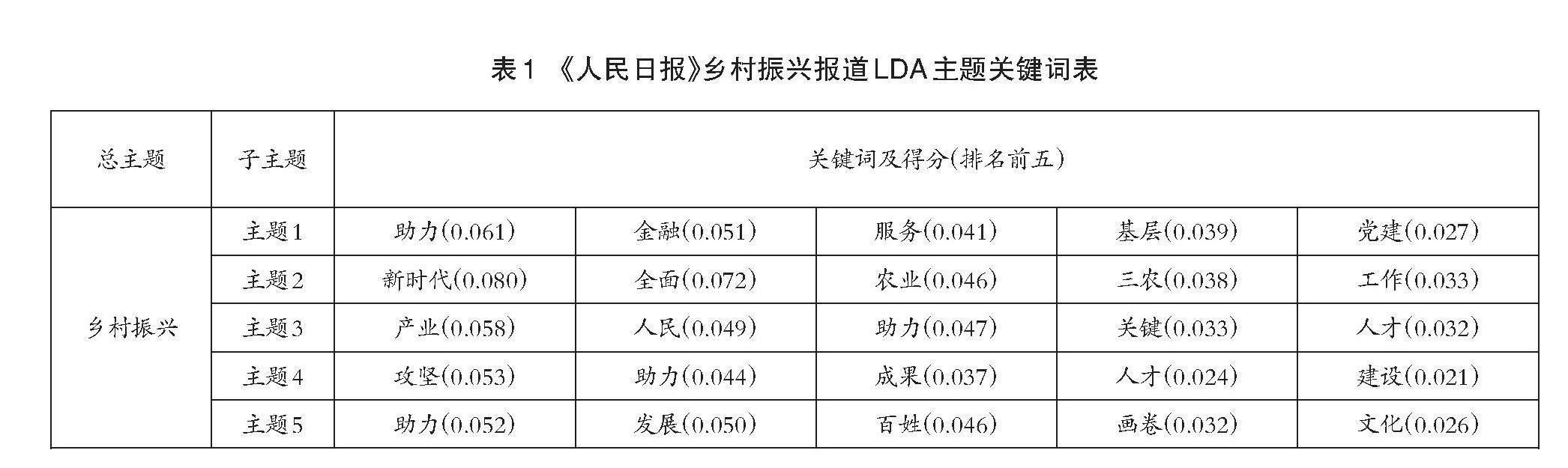

在获得研究样本后,首先,使用Python的Latent Dirichlet Allocation模块对研究样本进行主题建模,为与乡村振兴战略的5个方面进行比较,将主题数设置为5,进而形成宏观层次的新闻主题框架及关键词(见表1)。其次,通过人工精读文本样本,依据新闻类目建构的操作定义,归纳出5个新闻框架类目,并将其解构为“框架装置”的“隐喻、短语、描述”3个表达元素,从而形成新闻语篇的中观层次框架。同时,由3名经过训练的研究生分别进行类目登记,一致性检验结果为97.39%,具有较高信效度。最后,微观层次的框架,是通过ROST语义系统进行词频与语义的识别与分析,得到新闻报道的高频词与语义网络。

二、宏观议题:主流媒体乡村振兴新闻报道的主题分析

(一)主流媒体乡村振兴新闻报道主题的关键词

表1为研究样本在LDA主题聚类模型分析下得出的结果。乡村振兴战略的内容有5个方面:产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴[2]。从新闻报道宏观层面来看,主流媒体关于乡村振兴战略的报道主题却并非严格按照这五大政策内容进行分类,而是显示出新闻宣传的独特性。

主题1的关键词“助力”“金融”体现出了基层党组织与金融企业在乡村振兴新闻宣传中树立的服务性形象。主题2的关键词“新时代”“全面”反映出主流媒体乡村振兴新闻宣传营造的社会语境,以及通过新闻报道传达出推进乡村振兴的要求与目标;“农业”“三农”则体现出新闻报道的主体对象。主题3的关键词“产业”“人民”,表达出新闻报道强调了坚持以人民为中心的发展理念;“关键”“人才”则体现了主流媒体新闻宣传的号召对象与内容,也体现出主流媒体对乡村振兴不同方面的新闻价值判断。主题4的关键词“攻坚”,反映了在决胜全面小康时期以脱贫攻坚为主要议题的新闻宣传任务;“成果”则反映出在全面建成小康社会后,新闻宣传的主要内容转为对乡村振兴客观事实的报道。主题5的关键词显示了新闻报道对有关“文化振兴”内容的倾向性,对乡村文化活动的报道,进一步满足了百姓向往美好生活的新闻信息需求,也通过新闻宣传激发了乡村发展的新活力。

(二)主流媒体乡村振兴新闻报道的主题分析

主流媒体宏观层次框架的新闻报道主题呈现出4个特点。一是新闻报道的5个主题与乡村振兴的政治议题一脉相承,乡村振兴战略的五大方面,在主流媒体新闻报道的主题中均有所体现,基本引领了乡村振兴新闻报道的主要方向,反映出主流媒体对乡村振兴议题的宣传偏向,主题主要侧重于产业、组织与文化的振兴3个方面,这在一定程度上体现出新闻宣传规律的独特性。二是政治议题明确了一定时期内我国乡村振兴工作的目标与任务,主流媒体新闻宣传工作积极配合,营造浓厚的新闻舆论环境,使乡村振兴的阶段性任务进一步成为一种“社会语境”。例如,主题2与主题4着重呈现了“新时代”与“攻坚”两个关键词。三是新闻文本主题是对乡村振兴战略综合性的宣传。主流媒体对乡村振兴战略的5个方面内容的融合报道,使乡村振兴几个方面的内容建立起有机、有序的联系。四是“助力”这一关键词几乎在每一个主题中均有分布,这反映了新闻宣传的社会动员性与号召性,也显示出社会各方力量共同参与的凝聚力。

三、中观框架:主流媒体乡村振兴新闻语篇的框架分析

乡村振兴报道的新闻语篇框架矩阵包含5种框架类型。乡村振兴是党和政府提出的重大决策。政府传播信息分为指令性、宣传性、解释性3种语篇类型[3]。主流媒体乡村振兴的新闻报道在上述3种内容类型的基础上,还存在2类融合性的新闻语篇类型,分别是指令性与宣传性融合的动员性语篇类型、宣传性与解释性融合的评论性语篇类型。由此,主流媒体乡村振兴新闻报道共有5类语篇框架:指令性框架、解释性框架、宣传性框架、动员性框架与评论性框架。

(一)主流媒体乡村振兴新闻语篇的框架分析

指令性框架没有“隐喻”与“短语”要素,原因在于其多为政策文件或重大会议内容的宣传报道,为避免歧义,其构成要素清晰、直接。同时,主流媒体其他新闻报道语言框架皆围绕指令性框架展开,显示出政策文件对主流媒体乡村振兴新闻报道的指引性、规定性。

解释性框架是对政策文件中内容的解释说明。通过专家或者权威人士对乡村振兴政策的解读说明,乡村振兴战略的阶段性任务更易为广大人民群众所理解,因此,其隐喻元素为“蓝图”“操作手册”等具有指南性、措施性的词语表达。主流媒体通过对政策政见的阐释,使乡村振兴新闻报道的内容与意义更加精准、丰富、贴近人民群众。

本研究的宣传性框架仅是对客观事实的单纯报道,宣传性框架常常将宏观与微观新闻叙事相结合。在乡村振兴这一大背景下,新闻内容详细描写在推进乡村振兴的工作中,某一地区的具体成果。同时,宣传性框架也经常做对比性报道,将某一地区推进乡村振兴工作前的面貌状况,与实施乡村振兴后新的发展情况做对比,以此突出乡村振兴的工作成效。主流媒体通过对客观事实的宣传要发挥鼓舞人心、指明方向的作用,因此,宣传性框架的隐喻有“乐章”“曙光”等,宣传的短语有“只要舍得干,日子会更好”等。

动员性框架是党和政府对乡村振兴工作做出的指导性、号召性、激励性的表述。例如,在宣传城乡融合、村与村的合作、企业高校助力乡村发展以及大学生返乡等乡村振兴的内容中,动员性框架发挥了重要的舆论引导作用。主流媒体通过动员性新闻语篇内容,进一步指明了乡村振兴工作的要求与重点,其隐喻主要为“合力”,短语为“全面汇聚”“齐心协力”。

评论性框架常常是新闻记者深入乡村进行观察调研,结合阶段性的政策文件对乡村振兴工作的综合性的报道,是乡村振兴战略阶段性任务完成后的重要新闻宣传环节。评论性框架内容,一方面表达了对于乡村振兴具体内容的思想认识,另一方面也对乡村振兴过程中的典型案例积极总结与评价,展现了主流媒体进行建设性新闻报道的宣传实践,有利于在全社会形成广泛的价值共识与舆论环境。

(二)主流媒体乡村振兴新闻语篇框架的历时性考察

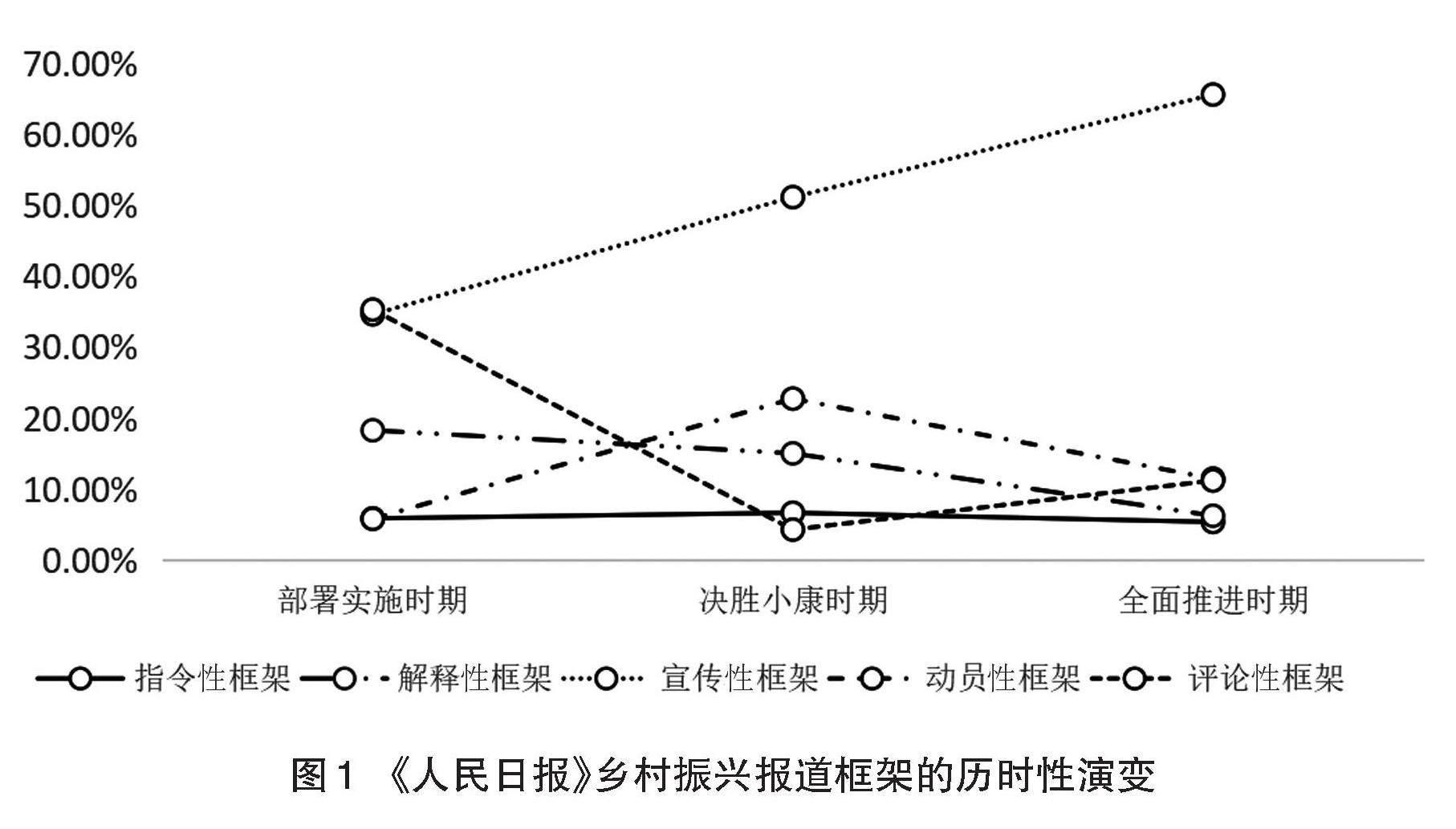

根据中央文件对于不同时期乡村振兴的工作重点不同,本研究将乡村振兴战略分为3个阶段,分别为部署实施时期(2017年10月21日至2018年12月31日)、决胜小康时期(2019年1月1日至2020年12月31日)、全面推进时期(2021年1月1日至2023年10月22日),这反映了主流媒体乡村振兴新闻报道的阶段性特点。

从历时性视角来看,在部署实施时期主流媒体的乡村振兴报道语篇中,指令性框架的占比处于中位,解释性框架与评论性框架相比其他阶段占比最高,宣传性框架与动员性框架占比最低。这反映了乡村振兴战略在刚刚提出时,亟待专家学者通过主流媒体平台进行政策解读,从而使广大人民群众理解并参与到乡村振兴工作中。同时,社会各方积极通过主流媒体平台表达期待。

在决胜小康时期,动员性框架升至最高点,这表明在决胜全面建成小康社会的关键时期,主流媒体通过新闻宣传积极动员,使全社会形成高度一致的共识,为全面建成小康社会创造良好的新闻舆论条件。同时,这一时期指令性框架占比也升至最高点,更多的政策文件通过主流媒体宣传发布,也突出反映了乡村振兴工作在脱贫攻坚时期的重要性。

在全面推进时期,解释性框架占比降至最低点,这显示了乡村振兴战略从提出到成熟,全社会都已有较高的理解程度,因此,以政策解读为主的新闻报道量有所下降。同时,宣传性框架占比升至最高点,这显示了在这一阶段,乡村振兴的大量成果被宣传报道,主流媒体起到积极的正面舆论引导作用。评论性框架的增长也反映了主流媒体对乡村振兴成果的综合性报道,其新闻内容强调乡村振兴对脱贫攻坚的接续作用。在我国“三农”工作的转型时期,主流媒体发挥着关键的舆论引导作用。

四、微观文本:主流媒体乡村振兴新闻语义的语用分析

本研究统计出了乡村振兴的部署实施、决胜小康以及全面推进3个时期出现频次前十的词语。

(一)主流媒体乡村振兴新闻报道高频词

部署实施时期,“新时代”“期盼”“助力”等为高频词,表明在乡村振兴战略的部署实施时期,广大人民群众对乡村振兴的未来图景充满期待,同时,主流媒体也号召社会各方广泛参与到乡村振兴中,这与上文中的结论相互印证。

决胜小康时期,“文化”“脱贫攻坚”“治理”“衔接”“一线”等为高频词,这是决胜小康时期主流媒体的报道基调。一是主流媒体强调了乡村文化的重要性,积极反映了乡村文化生活图景,并且通过新闻宣传促进文化与乡村旅游的结合。这一阶段的宣传报道大量运用非虚构写作的手法,故事化的乡村振兴新闻叙事。二是主流媒体重点论述乡村振兴与脱贫攻坚的关系,进一步明确、强调下一步乡村振兴的发展方向。三是主流媒体记者深入乡村振兴工作一线,通过新闻报道反映乡村治理成效,表明乡村治理是这一时期乡村振兴的重要内容。

全面推进时期,“推进”“全面”“金融”“人才”“新征程”为高频词,这显示了相比前两个时期,乡村振兴发展愈加成熟,推进乡村振兴的任务已从基础性的工作深化到复杂性的工作。“新征程”表明乡村振兴进入新的阶段,金融、科技与人才成为下一步乡村振兴现代化发展的重要元素,而“全面”成为这一时期主流媒体乡村振兴的新闻舆论引导主线。

(二)主流媒体乡村振兴新闻报道语义网络

通过分析语义网络可以看出,主流媒体的新闻报道皆是围绕“乡村振兴”这一总的新闻议题展开。其中,主流媒体将党建与引领建立起语义联系,将人民群众与期盼建立起语义联系,将高质量、推动、发展、加快、全面推进、农业农村建立语义联系。脱贫攻坚是乡村振兴的基础和前提,主流媒体将其与有效、衔接、拓展、巩固、成果等词语建立起语义联系。主流媒体新闻报道的语义联系网络,体现了主流媒体对乡村振兴的报道是以乡村振兴政策的主要方面为抓手,并围绕这一方面的内容,与乡村振兴的其他“子内容”建立起联系,从而使乡村振兴战略融入有机联系的新闻语境中,延展乡村振兴的意义内涵。

五、结语

政策文本与新闻文本具有互文性关系。从宏观的主题框架、中观的语篇框架到微观的语义语用,通过多层级的框架分析发现,主流媒体对乡村振兴的新闻报道呈现出明显的“互文性”关系[4]。一方面,主流媒体对乡村振兴报道的核心议题、内容文本,主要来自有关乡村振兴的政策规划;另一方面,主流媒体在对新闻客观事实报道的基础上,与社会各方的声音广泛互动,立足主流媒体的新闻立场,提升了乡村振兴战略的影响力,推动形成正向的新闻舆论环境。总之,从新闻报道的议题设置,到新闻文本的叙事与修辞3个方面,主流媒体的新闻报道文本与乡村振兴的政策文本具有高度的互文性[5]。基于新闻与政策的互文性关系,主流媒体通过多元化的新闻报道框架,提升了公众对乡村振兴战略的理解程度,并且在乡村振兴工作发展的不同阶段,设置了不同的新闻议题来配合这一阶段的工作任务,助推乡村振兴战略在全社会内的执行实施。主流媒体的新闻宣传为现代化乡村发展贡献了突出的力量[6] 。潮

参考文献

[1]刘聪,秦宗财.我国主流媒体的中华民族共同体话语分析:以《人民日报》为例[J].青年记者,2021(21):70-72.

[2]赵延安,陈凤仪.乡村振兴战略的思想资源、科学内涵和实现路径[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2023(6):1-9.

[3]程曼丽.政府传播机理初探[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2004(2):133-139.

[4]孙桂英.互文性理论视角下的新闻语篇分析[J].东北农业大学学报(社会科学版),2010(4):62-66.

[5]刘立刚.试论网络新闻文本的互文性[J].中央民族大学学报(哲学社会科学版),2012(5):157-160.

[6]马龙,杨莉莉.乡村振兴背景下中国乡村形象建构与国际传播路径[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2023(5):152-160.