“传播学在中国”的重新审视:学科翻译史视角

杨涛 梁真惠

[摘 要]学科翻译史视角下的知识“世界化”叙事与学科发展史视角下的知识“本土化”叙事同构了中国传播学的“一体两面”。学科翻译史研究以域外“地方性”传播学知识在中国完成的“世界性再生产和再传播”为线索,重新审视传播学在中国的发展历程,阐释传播学知识的演变和翻译在传播学学科建构中的功能,为理解中国传播学提供新理据。

[关键词]中国传播学;学科翻译史;知识翻译学;地方性知识;世界化

[作者简介]杨涛(1984-),男,西安外国语大学英文学院副教授(西安710128);梁真惠(1970—),女,文学博士,西安外国语大学中国少数民族文学译介研究中心教授(西安710128)。

引言

自1982年第一次全国传播学研讨会提出“系统了解、分析研究、批判吸收、自主创造”的十六字方针以来,传播学“本土化”命题已经走过了四十多个年头。(张咏华:《中国传播学研究迈向本土化/中国化过程的脉络——从14次中国传播学大会的角度》,《新闻记者》2019年第1期。)从引入之日起,传播学这种外来的“盆栽”如何适宜中国的土壤与气候并开花结果,就成为学界“挥之不去的纠结”。(黄旦:《导言:立足于本土经验的传播学研究》,黄旦、沈国麟主编:《理论与经验:中国传播研究的问题及路径》,上海:复旦大学出版社,2013年,第1-7页。)传播学的本土化,或曰“中国化”,“说白了就是研究并呈现本土关于传播的‘知识及其‘成长,并由此归纳其理论特征”。(黄旦:《问题的“中国”与中国的“问题”——对于中国大陆传播研究“本土化”讨论的思考》,黄旦、沈国麟主编:《理论与经验:中国传播研究的问题及路径》,上海:复旦大学出版社,2013年,第35-57页。)反观之,传播学这种诞生于西方的“地方性知识”,经翻译后在中国完成的“世界化”生产变迁,与本土化以“一体两面”的形式同构了中国传播学的历史全景。

然而,在中国传播学的历史书写中,现有研究主要聚焦学科发展史视角下的“本土化”叙事,与翻译对中国传播学的影响而言不相匹配。中国传播学从诞生到发展,都离不开域外传播学知识的引入,而翻译作为一种“跨语言的知识加工、重构和再传播的文化行为和社会实践”,(杨枫:《知识翻译学宣言》,《当代外语研究》2021年第5期。)成为中国传播学知识积累和学科建构过程中的关键变量。因此,系统再现域外“地方性”传播学知识在中国完成的“世界性再生产和再传播”演进历程,(杨枫:《翻译是文化还是知识?》,《当代外语研究》2021年第6期。)既为中国传播学的本土化路径提供参考,也可助推当下的中国传播学自主知识体系建设。

一、学科起点的重新界定

传播是一种与人类历史同步的、极为古老的社会现象,而传播学则是一门非常年轻的新兴社会科学。从古代对传播现象的研究,到现代意义上的传播学,经历了一段漫长的发展历程。近代以来,随着全球工业化和传播技术的发展,人类从口头传播和文字传播跨越到电子传播阶段。报刊和广播等大众传媒的出现加剧了传播活动的频繁化和复杂化,人类的生产生活方式和传播观念也随之发生改变,传播的作用极端凸显,为传播学的诞生奠定了基础。20世纪初,开始有美国学者将“传播”作为理论语言和考察对象用于学术研究。直到20世纪中叶,传播学才被纳入高等学府的正规课程体系。关于传播学具体的“诞生”时间,持新闻学取向的研究者倾向于19世纪末,持社会学或心理学取向的研究者认为在20世纪20年代,持综合取向的研究者则认为是20世纪40年代。(张国良:《传播学原理》,上海:复旦大学出版社,1995年,第17页。)

作为“舶来品”,传播学在中国的诞生必然是以翻译活动为开端的。学界主流叙事习惯将改革开放元年视为中国传播学的起点。持此观点者一般将郑北渭发表在复旦大学新闻系刊物《外国新闻事业资料》第一期上的译文《美国资产阶级新闻学:公众传播》作为发端,以及此后美国传播学集大成者威尔伯·施拉姆(WilburSchramm)和其弟子、香港传播学者余也鲁来华讲学作为标志性事件。(李彬:《四十年,五十年——传播学在中国的小路、大路与出路》,《青年记者》2022年第15期。)从翻译史的视角看,该学科发展叙事将翻译事件作为传播学在中国的开端无可厚非,但也有将学科发展置于改革开放和中国特色社会主义现代化建设宏大背景之下的考量。

然而,“非黑即白”的宏大叙事往往遮蔽了某些“模糊”的“灰色地带”。(刘海龙:《重访灰色地带:传播研究史的书写与记忆》,北京:北京大学出版社,2015年,第11页。)以翻译事件而论,早在上世纪50年代,“MassCommunication”便以“群众交通”“群众思想交通”“群众心理交通”“公众通讯”等概念被译入中国(见复旦大学刊物《新闻学译丛》、中国人民大学刊物《批判资产阶级新闻学资料》等)。在百废待兴的新中国初期,同样是具有标志性意义的翻译事件,却在主流叙事中失语。面对这些个案,有学者称其为传播学进入中国的时间起点,但更多将其视为传播学知识在中国的最早引用。(徐培汀:《二十世纪中国的新闻学与传播学》,北京:党建读物出版社,2002年,第401页。)作为学科起点,无论是“改革开放说”还是“新中国初期说”,其区别仅在于“评判的尺度”,(熊澄宇:《一段史实三点思考——兼论中国传播学的形态、业态与生态》,《新闻大学》2008年第2期。)两者认定(或不认定)的依据均源于上世纪40年代美国兴起的施拉姆一脉的传播学传统。

从知识谱系看,全球范围内传播学的诞生时间之所以难以确定,正在于它与生俱来的“交叉性、边缘性、多科性”等跨学科性质,(张国良:《传播学原理》,上海:复旦大学出版社,1995年,第17页。)它与社会学、心理学、新闻学,甚至政治学、人类学、系统论、信息论、控制论等诸学科都有着相互影响和渗透。就中国的传播学而言,如果抛开上述那种“定于一尊的学科化传播学”理念,(李彬、刘海龙:《20世纪以来中国传播学发展历程回顾》,《现代传播(中国传媒大学学报)》2016年第1期。)新中国初期的“孤立”性传播学翻译事件便其来有自。五四运动前后,美国芝加哥学派代表人物约翰·杜威(JohnDewey)访华,将政治哲学层面的传播社会功能研究引入中国;(陈力丹:《传播学在中国》,《东南传播》2015年第7期。)芝加哥学派另一位重要人物罗伯特·帕克(RobertEzraPark)则于1932年在燕京大学任教,从社会学视角阐述政治传播的内容。(刘海龙:《中国传播研究的史前史》,《新闻与传播研究》2014年第1期。)西方的“communication”一词正是在此时以“交通”(交流、交互、联通)的含义介绍到中国。尽管如此,对于改革开放之前的传播学翻译活动,主流叙事习惯将其视作“史前”孤立性事件。概因当时传播学在西方还不成熟,或引介来的只是传播研究的一些个别概念,未能唤醒国内研究者的学科意识,只能视作传播学的“第一波引介”和“第二波引介”。(王怡红、胡翼青:《中国传播学30年:1978-2008》,北京:中国大百科全书出版社,2010年,第3-4页。)

综上所述,尽管传播学在中国的起点存在争议,但相同点是都以译介活动作为开端。其中的标志性事件包括杜威来华讲演、复旦与人大刊物译文、斯迈思访华以及郑北渭译文等。学科起点的争议,被四十余年来传播学“本土化”命题的强烈愿望和施拉姆一脉的传播学传统所主导。从知识源流看,传播学与生俱来的跨学科性,使其“几乎与人文社会科学的所有领域发生了交融”,(郭庆光:《传播学教程(第二版)》,北京:中国人民大学出版社,2011年,第1页。)因此,“不可能有对传播学客体的科学、精确的定义”。(.Maigret,Sociologie:delaCommunicationetdesMédias(3eédition),Paris:ArmandColin,2015,p.6.)以现今主流传播学研究范式倒推传播学在中国的缘起,不仅失之偏颇,也有“为当下的正当性提供护身符”之嫌。(刘海龙:《中国传播研究的史前史》,《新闻与传播研究》2014年第1期。)如将传播学在中国的发展置于翻译史视角之下,起点问题则变得清晰,以“五四”时期传播研究在中国的最早“亮相”而论,中国传播学已有“百年历史”。(李彬、刘海龙:《20世纪以来中国传播学发展历程回顾》,《现代传播(中国传媒大学学报)》2016年第1期。)起源的重构必然刷新中国传播学的集体记忆,或可为反思当下的中国传播学提供新的想象维度。

二、历史分期的综合考量

“撰写学科发展历史对于一门学科的确立来说至关重要。”(许钧、朱玉彬:《中国翻译史研究及其方法初探——兼评五卷本〈中国翻译通史〉》,《外语教学与研究》2007年第6期。)关于传播学在中国的发展历程描述,最为瞩目的当属《中国传播学30年:1978-2008》。作为首部中国传播学学科发展史巨著,该书以“尊重历史的真实,贴近历史的叙述,还历史本来的样子”为创作理念,(王怡红、胡翼青:《中国传播学30年:1978-2008》,北京:中国大百科全书出版社,2010年,前言。)以编年体形式完整地呈现了改革开放以来传播学在中国的演进脉络。从史实梳理来看,该书包含了大量翔实的一手资料,是一本“颇具史料参考价值,带有历史感、整体性、建设性和批判意义的基础文献”。(君先:《〈中国传播学30年〉一书近日出版》,《新闻与传播研究》2010年第4期。)但从历史书写方式来看,尽管这种编年式的“客观”叙事中或隐含着“进化论”的学科认知,但总体而言,学科的发展由系列事件缀连而成,缺乏对事件之间网络关系的描述。

除历史书写外,学界对传播学在中国发展的阶段性回顾与分期从上世纪末开始便从未间断,形成了“一些固定的认识模式和叙事规则”。(王怡红:《传播学发展30年历史阶段考察》,《新闻与传播研究》2009年第5期。)正如许钧所言,“每一门成熟的学科都有自己的学科史,记录学科发展过程中的里程碑式事件”。(许钧、朱玉彬:《中国翻译史研究及其方法初探——兼评五卷本〈中国翻译通史〉》,《外语教学与研究》2007年第6期。)在对中国传播学发展的历史分期中,这种里程碑式事件的作用极端凸显。廖圣清以历次全国传播学研讨会为界,将传播学在中国的发展分为基本概念的传播与普及阶段、基本态度的确立阶段、研究的深入与曲折阶段、研究走出低谷阶段以及学科地位确立阶段;(廖圣清:《我国20年来传播学研究的回顾》,《新闻大学》1998年第4期。)随后又以第二、三次全国传播学研讨会为标志,将上述五阶段整合为三阶段。(廖圣清:《20世纪中国传播学研究》,丁淦林、陈建云、方厚枢主编:《20世纪中国学术大典:新闻学传播学、出版学》,福州:福建教育出版社,2005年,第14-33页。)这与张国良以“改革开放”“提倡本土化(第二次全国传播学研讨会)”“南方谈话”等为标志性时间节点所做的分期基本一致。(张国良:《中国传播学的兴起、发展与趋势》,《理论月刊》2005年第11期。)同时代的明安香在接受采访时,同样明确将全国传播学研讨会作为标志性事件,以第一、三、六次全国传播学研讨会为标志,将传播学在中国的发展分为三个阶段。(明安香:《传播学的历史、现状与未来》,袁军、龙耘、韩运荣主编:《传播学在中国:传播学者访谈》,北京:北京广播学院出版社,1999年,第1-17页。)全国传播学研讨会(后改称中国传播学大会)是传播学领域四十余年来持续召开的全国性学术会议,代表了全国范围内传播学研究的最新成果和前沿交流,历届大会折射出“不断深化对中国化/本土化的思考和探索、不断向建设‘有中国特色的传播学的目标迈进的脉络”。(张咏华:《中国传播学研究迈向本土化/中国化过程的脉络——从14次中国传播学大会的角度》,《新闻记者》2019年第1期。)以此为标志性事件回眸传播学在中国的发展历程,其本土化叙事特征显而易见。

在中国传播学场域,每隔十年总会涌现一批总结式或怀旧式文章,成为“学术共同体发展进行反思的绕不过去的时间节点”。(胡翼青、张婧妍:《中国传播学40年:基于学科化进程的反思》,《国际新闻界》2018年第1期。)在改革开放三十年之际,传播学界对学科发展史进行了一次“集体反思”。王怡红根据传播学发展所依存的社会、政治、经济、信息环境等的变化对中国传播学发展史进行了探讨。(王怡红:《传播学发展30年历史阶段考察》,《新闻与传播研究》2009年第5期。)《河北大学学报(哲学社会科学版)》(见2009年第1期)则从传播学的学科化与专业化视角,通过对不同阶段最具代表性的学术刊物上传播学论文进行分析,以专栏的形式呈现了中国传播学研究30年的发展轨迹。当然,这种规模或大或小的集体反思活动自身也开始成为中国传播学发展史上的“里程碑式事件”。(李彬、刘海龙:《20世纪以来中国传播学发展历程回顾》,《现代传播(中国传媒大学学报)》2016年第1期。)在纪念中国传播学40年和提倡建构中国传播学自主知识体系的背景下,学界对传播学在中国的学科化、专业化、本土化进行了更为深刻的反思。此阶段,有学者尝试从传播哲学的底层逻辑出发,将传播学在中国的发展历程分为技术理性时期、本土化追求时期、理性技术转型前期、理性技术重塑时期以及多元主题指向时期等五个阶段,(刘卫东、司玲玲:《传以知人:中国大陆传播学40年笔记》,《海河传媒》2022年第6期。)但所依据的分期标准仍然是里程碑式事件。也有学者认为,从学科建设的视角看,传播学在1997年作为二级学科被列入《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》是中国传播学唯一的分水岭,以此为据,可将传播学在中国的发展划分为“前学科阶段”和“学科化阶段”。(胡翼青、张婧妍:《中国传播学40年:基于学科化进程的反思》,《国际新闻界》2018年第1期。)如此分期看似简单易行,但这种“学科合法性”更多体现的是意识形态领域的权力规则,而并非由于学理的自主原创和自然成熟所形成,容易忽略掉学术自主创新的内在发展路径。

“分期是历史研究的重要内容,也是在总体上理解和把握历史的关键。”(刘林海:《论中国历史分期研究的两次转型》,《北京师范大学学报(社会科学版)》2014年第1期。)对中国传播学的分期不仅在于回顾过往,更关乎中国传播学何去何从的现实抉择。无论是以全国传播学研讨会还是以学科史上的集体反思为标志的历史分期,均裹挟于传播学“本土化”叙事的洪流中。与翻译对中国传播学的巨大贡献相比,传播学历史分期中翻译事件的缺席值得深思。不可否认的是,传播学作为“舶来品”,其本土化叙事中必然涉及翻译事件,但只是作为本土化的注脚,缺乏一种从翻译史视角呈现和阐释中国传播学演进脉络的尝试。

三、学科翻译史视角下的传播学历史书写

翻译史研究是翻译研究的四个重要领域之一。在翻译学学科创建宣言“TheNameandNatureofTranslationStudies”一文中,詹姆斯·霍尔姆斯(James S.Holmes)初步探讨了翻译史研究的基本任务和范围,肯定了翻译研究的历史维度,呼吁从历史研究的角度给予描述性翻译和应用性翻译更多关注。他进而预言,“功能取向的描述性翻译研究”因其强调目标语的社会文化语境,对这一翻译史分支的深入挖掘或可导向“社会翻译学”。(J.Holmes,“TheNameandNatureofTranslationStudies”,inJ.Holmes(ed),PapersonLiteraryTranslationandTranslationStudies,Amsterdam:Rodopi,1988,pp.67-80.)随着“新史学”革命在西方史学界逐渐取得主导地位,翻译开始被视为目标语社会与文化的一部分,翻译研究的视野被扩展到“社会语境和历史传统等更为宏观的议题”。(S.Bassnett,A.Lefevere,Translation,HistoryandCulture,NewYork:PinterPublishers,1990,p.11.)安东尼·皮姆(AnthonyPym)从史料、分期等七个方面反思了此前翻译史研究中存在的问题,(A.Pym,“ShortcomingsintheHistoriographyofTranslation”,Babel,vol.38,no.4(Jan1992),pp.221-235.)强调不应将译本视作翻译史研究的核心对象,而应围绕译者工作和生活的社会语境展开翻译史研究。(A.Pym,MethodinTranslationHistory,Manchester:St.JeromePublishing,1998,p.ix-x.)至此,系统化探讨翻译史研究的帷幕全面拉开,翻译史研究成为翻译研究中一个独立的研究领域。

与翻译史书写的繁荣景象相比,翻译史理论与方法研究明显滞后。“陈旧、老套的框架模式难以描写和阐释历史上复杂的翻译现象”,(黄焰结:《翻译史研究的当下话语与方法论——〈勾画翻译史的未来〉述评》,《外国语(上海外国语大学学报)》2012年第1期。)在翻译史研究这块“马赛克拼图”上,还有太多的缺失和大片待填补的空白区域。针对后现代主义对历史研究所带来的冲击,孔慧怡率先提出“重写翻译史”的构想,呼吁研究者立足存世资料,以新视野重新审视史上的翻译活动,挖掘翻译作为历史事件未被察觉的意义,构建更为客观的翻译历史图景。(孔慧怡:《重写翻译史》,香港:香港中文大学出版社,2005年,第10页。)这种“反叙事”构想引起大陆译学界对既有翻译史研究构架的深刻反思,有关“重写翻译史”的探讨“在译学界蔚然成风”。(许明武、聂炜:《“重写翻译史”:缘起、路径与面向》,《外国语文》2021年第6期。)重新发掘沉寂在特定时代和空间“文化网络”中的翻译历史事件,进而书写“新翻译史”,“已成为当下新的共识”。(蓝红军、陈红梅:《知识翻译史的图景与路径》,《外语教学与研究》2023年第6期。)

译学视野的扩大促成了传统翻译史研究向现代意义上翻译史学的转变,研究范式也从“历史描述”转向了“历史阐释”。(黄焰结:《翻译史研究方法》,北京:外语教学与研究出版社,2022年,第31-32页。)然而,纵观近几十年来出版的翻译史著述,研究者仍主要聚焦翻译主体、翻译动机、翻译风格、出版机构及赞助人等翻译本身诸因素展开历史书写,将知识的产生、发展与变革置于翻译研究内部予以考察,缺乏历史纵深,偏描述而轻阐释,难以建立起事件与历史的内在联系。(谢天振:《百年五四与今天的重写翻译史——对重写翻译史的几点思考》,《外国语(上海外国语大学学报)》2019年第4期。)从翻译史著述的类型来看,只有文学一枝独秀,与文学相对的各类应用学科翻译史未受足够重视。通过对中国现代学科建制的历史整理不难发现,经世致用的应用学科翻译在近代以来中国的翻译实践中占了大半江山。(方梦之、傅敬民:《书写中国应用翻译史》,《中国外语》2023年第2期。)中国诸多现代学科从引进到借鉴,从仿效到本土化,翻译都充当了“学科发展史中知识融通的核心一环”。(蓝红军、陈红梅:《知识翻译史的图景与路径》,《外语教学与研究》2023年第6期。)包括传播学在内的应用学科知识通过翻译实现了知识的跨语、跨域、跨文化生产变迁,从这个意义上讲,“没有哪一个学科没有自己的知识翻译史”。(杨枫:《知识翻译学宣言》,《当代外语研究》2021年第5期。)有鉴于此,知识翻译学视域下的学科翻译史研究应运而生。

学科翻译史“即各学科的知识翻译史”。(王晶:《翻译与学科发展理论模型——基于知识翻译学的中国学科翻译史研究框架》,《当代外语研究》2023年第6期。)学科翻译史研究天然是跨学科研究,对翻译与其他学科关系的关注是翻译史研究的核心内容。(许钧:《关于翻译史研究的几点思考》,《外国语(上海外国语大学学报)》2024年第1期。)从科学哲学的角度看,任何学科知识都是“历史地成长起来的,它是无数人类个体的各种文化活动的凝结物”。([美]兹纳涅茨基:《知识人的社会角色》,郏斌祥译,南京:译林出版社,2012年,第7页。)传播学知识的主体不是单一个体或普遍的人类性,而是“特定时间和场合中具有连带关系的共同体”。(盛晓明:《地方性知识的构造》,《哲学研究》2000年第12期。)传播学知识以语言为载体,以共同体所处的具体的、语境化的社会实践为参照。因此,无论是来自北美、欧洲及其他国家的传播学知识,还是来自经验学派、批判学派、媒介环境学派的传播学知识,从本质上讲都是地方性知识或“再语境化”之后的地方性知识。通过“跨语言的知识加工、重构和再传播”,基于不同语言和文化的“地方性知识”之间完成了“主体性竞争”和“世界性认同”。质言之,学科翻译史就是地方性知识“互相定位、互相影响和互相建构”的历史。(杨枫:《知识的地方性与翻译的世界性》,《当代外语研究》2022年第3期。)

从阐释人类学视角看,学科知识的产生与演变,离不开特定情境中的文化与社会实践。知识的地方性不仅限于特定的地域意义,更关涉知识生成与辩护所依存的特定情境。(盛晓明:《地方性知识的构造》,《哲学研究》2000年第12期。)因此,对学科知识传播的解释,脱离不了它所处的社会条件和社会状况。(邹振环:《晚明至晚清的翻译:内部史与外部史》,《东方翻译》2010年第4期。)当然,为了全面揭示传播学史上蔚为壮观的翻译实践和与之相关的知识传播与翻译影响,离不开对事件、译者、文本等方面做细致的考察和梳理,描述性工作必不可少。(许钧:《关于翻译史研究的几点思考》,《外国语(上海外国语大学学报)》2024年第1期。)然而,“过度的描述,会使翻译史沦落为一部资料集”。(邹振环:《疏通知译史:中国近代的翻译出版》,上海:上海人民出版社,2012年,第8页。)在对中国传播学历史翻译事件梳理基础之上,须将事件之间的纵横脉络与影响知识翻译演变的近现代社会发展的历史语境结合起来,(许钧:《关于翻译史研究的几点思考》,《外国语(上海外国语大学学报)》2024年第1期。)与同时期相邻学科的发展史结合起来,(方梦之、傅敬民:《书写中国应用翻译史》,《中国外语》2023年第2期。)考察传播学知识在翻译过程中的延异、发展、拒斥与容受,进而揭示翻译在学科演进中的作用和价值。

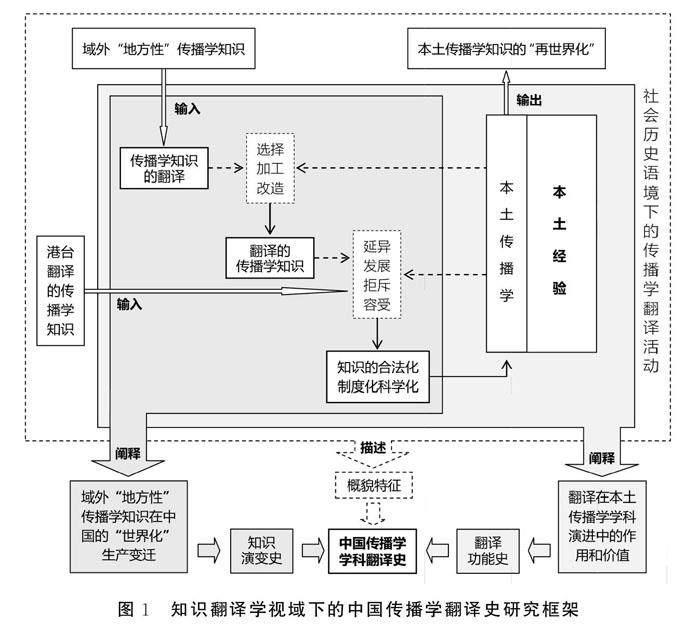

价值判断是历史研究的重要组成部分,“史实需要通过阐释才能成为史识”。(蓝红军、陈红梅:《知识翻译史的图景与路径》,《外语教学与研究》2023年第6期。)知识翻译学视域下的学科翻译史研究摆脱了流于翻译事件描述的窠臼,重在以历史阐释彰显知识翻译的价值。知识和翻译活动的双重历史性赋予了学科翻译史研究者历史阐释的任务,呈现出有别于传统翻译史研究的全新面貌。知识翻译学视域下的学科翻译史研究基于对中国传播学历史上翻译活动概貌特征的描述,一方面以“翻译的传播学知识”为核心,聚焦经翻译选择、加工、改造后的知识演变,阐释传播学知识在翻译过程中的延异与发展,以及本土经验对域外知识的拒斥与容受;另一方面以“传播学知识的翻译”为核心,聚焦翻译功能,阐释中国传播学历史中翻译与知识的互动,以及翻译在推动学科制度发展变化过程中所发挥的作用。知识翻译学视域下的学科翻译史研究立足可靠史料而不囿于纷繁的事实堆砌,具有明确的问题指向,脱离了简单的价值评判,为包括传播学在内的中国近现代学科翻译史研究提供了理论框架(见图1)。

结语

传播学在中国的“理论旅行”为知识翻译学视域下的学科翻译史研究提供了现实范本。当下,传播学知识生长仍在继续,传播学研究迈向本土化/中国化的过程还处于进行时。(张咏华:《中国传播学研究迈向本土化/中国化过程的脉络——从14次中国传播学大会的角度》,《新闻记者》2019年第1期。)全面理解中国传播学,需要学科发展史视角下知识“本土化”叙事与学科翻译史视角下知识“世界化”叙事的并蓄。通过系统再现域外“地方性”传播学知识在中国完成的“世界化”生产变迁,以翻译史研究成果反哺学科发展,学科翻译史研究可望为建构中国传播学自主知识体系提供新的证据和阐释。