传承本土文化?培养幼儿习惯

【摘要】学前教育阶段是培养幼儿良好生活习惯的关键期。幼儿的年龄特点决定了习惯教育须采取直观方式,联系幼儿生活。基于此,幼儿园可结合本土文化资源实施习惯教育,加深幼儿对本土文化的认同和热爱,培养幼儿的良好行为习惯。我园挖掘利用灯这一本土文化资源,设计“家乡之灯”主题活动,探索出一条将本土文化渗透到幼儿习惯教育中的教学路径,总结挖掘资源、走访调查、预设主题、动态实施、观察反思等举措,旨在促进幼儿、教师、幼儿园实现共同发展,真正落实立德树人根本任务。

【关键词】本土文化;习惯教育;主题活动;学前教育;灯

作者简介:叶琪(1988—),女,江苏省昆山市千灯镇淞南幼儿园。

学前教育阶段是培养幼儿良好生活习惯的关键期。学前幼儿的思维发展主要呈现具体形象性,通过说教的方式让幼儿知道什么是好习惯,什么是坏习惯,教学效果是有限的。要想引导幼儿养成正确习惯,教师要采取直观的教学方式,注重联系幼儿的生活。本土优秀传统文化恰恰能满足此要求。本土文化扎根地域、世代传承,既有历史传统的沉淀,也有植根于现实生活的变化和发展[1]。本土文化趣味、新奇的表现形式不仅能激发幼儿的好奇心、探究欲,其蕴藏的丰富教育资源,还对幼儿个性品质、行为习惯的培养具有积极的教育作用。将本土文化融入幼儿的习惯培养中,不仅能为幼儿优良品德的养成奠定基础,还能助力本土文化中宣扬的优良品德及优秀思想得以传承和发展,为本土文化注入新的活力。

一、在幼儿教育中渗透本土文化的意义

(一)有利于培育幼儿的民族情感

本土文化承载着一个地区的历史和文化传统,存在于幼儿的生活之中[2]。幼儿在接触本土文化的过程中,能够了解和体验到自己生活地域中的音乐、舞蹈、民俗、历史等丰富的文化资源和多样的艺术形式,从而萌发对本土文化的热爱和尊重,形成对本土文化的认同感、自豪感和热爱家乡的情感,进而产生积极传承本土文化的意愿。

(二)有利于丰富幼儿的情感体验

本土文化中的民间游戏、童谣等艺术形式具有浓厚的趣味性和娱乐性,因此它们能广泛传播,并且世世代代传承下来。本土文化的这一特点能激发幼儿的学习兴趣,让他们玩中有乐、乐中有学、玩中有得、玩中有创,获得愉悦的情感体验,这与当下的课程游戏化理念相契合[3][4]。

(三)有利于培养幼儿的行为习惯

本土文化内容丰富,包含自然环境、风土人情、民俗文化、文学艺术等。本土文化本身具有强大的德育功能,引导幼儿接触本土文化,观察和了解生活所在地的民风民俗、风土人情,不仅能拓展幼儿的社会认知,还能促使幼儿吸收其中的德育思想,形成良好的行为习惯。

(四)有利于深化幼儿的审美感受

本土文化具有鲜明的地域特色,反映了地区的历史、艺术、社会环境和人文风貌,它反映了劳动人民对人与自然的认识,传递着创作者的审美意识和审美理想,具有较强的审美性。通过接触本土文化,幼儿能够感受到本土文化的独特性,从而深化对地域美的认知。如江南小调、昆曲和白墙黑瓦的水乡建筑等都展现了独特的地方审美情趣,幼儿通过欣赏和了解,可以逐渐理解这些本土文化符号的意义,从中感受到美的表达和呈现,体验其所带来的愉悦感受,培养对本土文化的认同和热爱。

二、本土文化培养幼儿习惯的实施路径

江苏省昆山市千灯镇淞南幼儿园(下文简称“我园”)地处千灯古镇。千灯镇是江苏省历史文化名镇,物华天宝,人文荟萃,是明末清初著名爱国主义思想家顾炎武的家乡、昆曲创始人顾坚的故里,有中国首个灯博物馆—千灯馆,拥有丰富的历史文化资源,素有“金千灯”之美称。自办园以来,我园借助地域优势,持续开发和利用本土资源,将目光聚焦于本土文化下的幼儿习惯教育,探索本土文化浸润下的幼儿习惯培养实施路径,以期实现幼儿、教师、幼儿园的共同发展。下面,笔者以我园开展的“家乡之灯”主题活动为例,阐述本土文化在幼儿习惯教育中的有效运用。

(一)“观”千灯—捕捉幼儿兴趣,确定活动主题

陶行知先生认为“生活即教育”,这表明主题活动内容的选择要贴近幼儿的生活,真正满足幼儿的需求,使幼儿获得切实发展。

2023年2月,千灯古镇举行了亮灯仪式,自此,每天夜晚,古镇都会亮灯。很多幼儿在家长的带领下夜游千灯古镇,观赏各种花灯、霓虹灯、彩灯、路灯、灯笼等,观看美轮美奂的灯光秀。来到幼儿园后,幼儿兴奋地与同伴讨论起自己对灯的所见所闻。比如:“我在古镇上看到了很多彩色的灯,特别漂亮。”“我看到房子下面挂了红色的灯笼,亮起来的时候很漂亮。”“古镇里的灯有很多颜色,有红色、绿色、橙色,还有黄色。”在与同伴的交流中,幼儿对灯的兴趣不断提高。

《3—6岁儿童发展与学习指南》提出,要运用幼儿喜闻乐见和能够理解的方式激发幼儿爱家乡、爱祖国的情感。我园教师及时抓住幼儿的兴趣点,将千灯三宝之一的灯作为接下来的活动主题,设计了主题实践活动。

(二)“游”千灯—实地参观灯馆,引发探索欲望

1.亲子实践

家长是幼儿园实施本土文化教育的重要助力。开展主题活动之前,笔者事先与家长取得联系,提前做好准备。千灯馆亦名千灯草堂,是中国首家灯博物馆,馆中展示了从新石器时代到民国时期的1133盏古灯。这些灯具“历十二朝,凝聚人类智慧;经五千年,熠射天地光明”,为我园开展“家乡之灯”主题活动提供了丰厚的物质文化资源。笔者发动家长带领幼儿参观千灯馆,让幼儿欣赏到更多不同年代的灯具。

有光明的地方,就有人类文明。从古至今,人们发明了各种照明工具,从火把到豆脂,再到蜡烛、油灯;从青铜灯到瓷灯,再到陶瓷油灯、粉彩油灯;从煤油灯到电灯,再到现代各种美观的灯。灯具的历史变迁与人们的生活息息相关,幼儿被一盏盏灯所吸引,惊叹于古人的智慧。

2.师幼体验

为了让幼儿更好地感受富有地域特色的文化氛围,我园在幼儿园一楼打造了“家乡之灯”文化长廊,布置了淞幼微灯馆,陈列了瓷灯、煤油灯、台灯、陶灯……在一日生活的过渡时间,笔者带领幼儿散步游览“家乡之灯”文化长廊,共同欣赏淞幼微灯馆里的灯具。期间,幼儿们分享自己的想法,讨论灯带来光明、照亮他人的作用。

3.教师游学

教师要具有良好的文化素养,才能开展丰富的本土文化教育活动。为此,我园组织教师实地参观千灯馆,让教师欣赏不同年代的灯具,通过解说员的讲解了解不同灯具的材质、造型特点等,与灯进行零距离对话。比如,灯的材质有石头、青铜、铸铁、陶土、瓷、玻璃等;按安置方式分,灯可以分为台灯、壁灯、吊灯、提灯等;灯还有动物、人物、壶型、盆型等各种各样的造型。在游学参观过程中,教师对灯产生了浓厚的兴趣,而这种兴趣也会延续辐射到幼儿身上,从而使师幼的探索欲望同频共振。此外,我园还组织教师观看“千灯草堂介绍”“千灯观千灯”等短片,阅读“金千灯”文集,感受“灯”这一文化符号的精神象征。

(三)“梳”千灯—梳理资源属性,预设主题活动

“千灯”二字承载了人们对万家灯火、美好生活的期冀,灯光明、温暖的特性也寓意着人与人之间友善、互助、关爱、合作的良好品质。在梳理灯所具有的文化属性后,我园教师开始了活动审议。

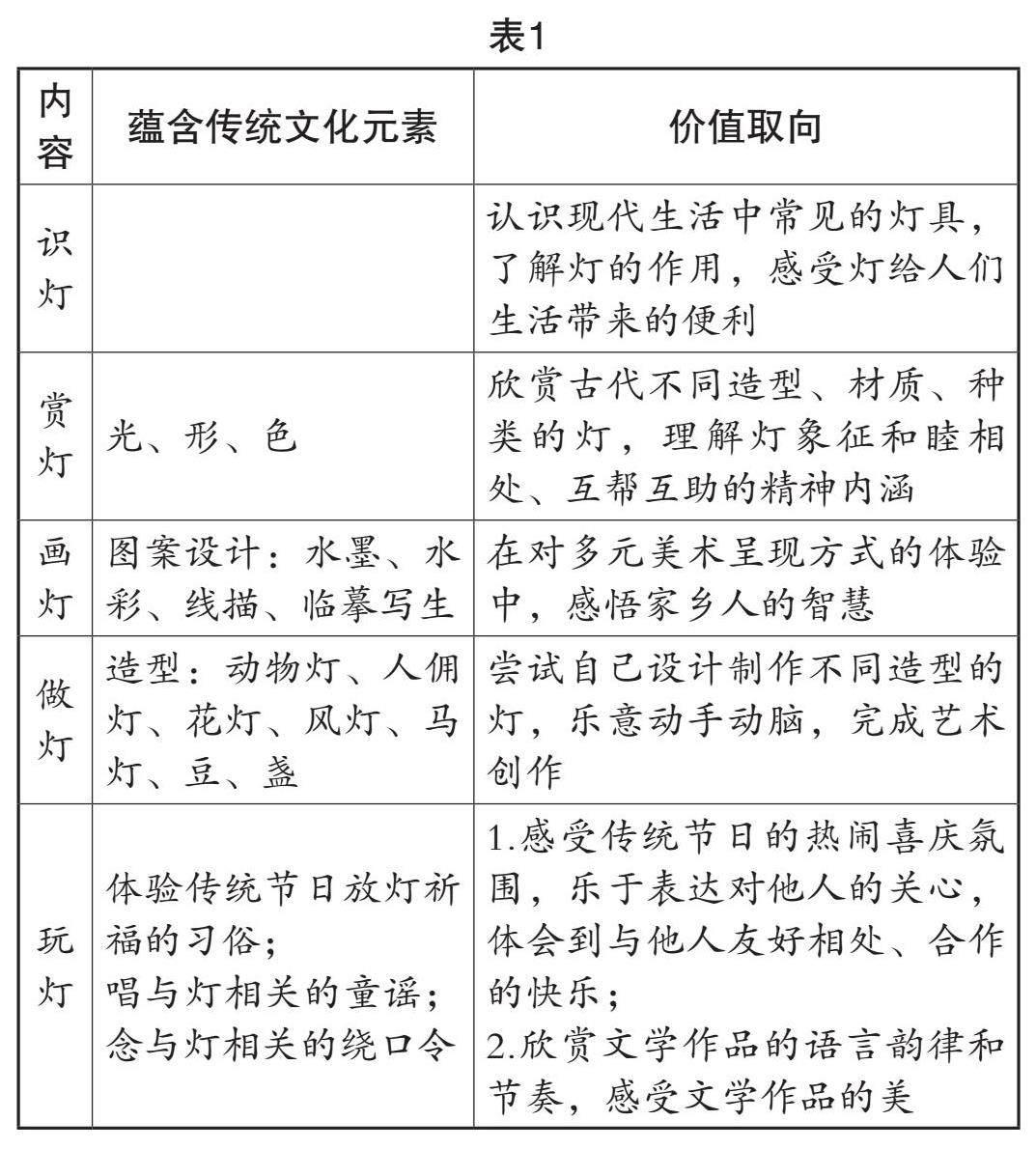

教师基于幼儿本位展开思考,对幼儿会喜欢哪些内容、幼儿需要哪些知识、社会需要幼儿具有哪些品质等问题进行讨论与分析,最终提炼了“识灯”“赏灯”“画灯”“做灯”“玩灯”五个核心点,并对其中蕴含的传统文化元素和价值取向进行了罗列(见

表1)。

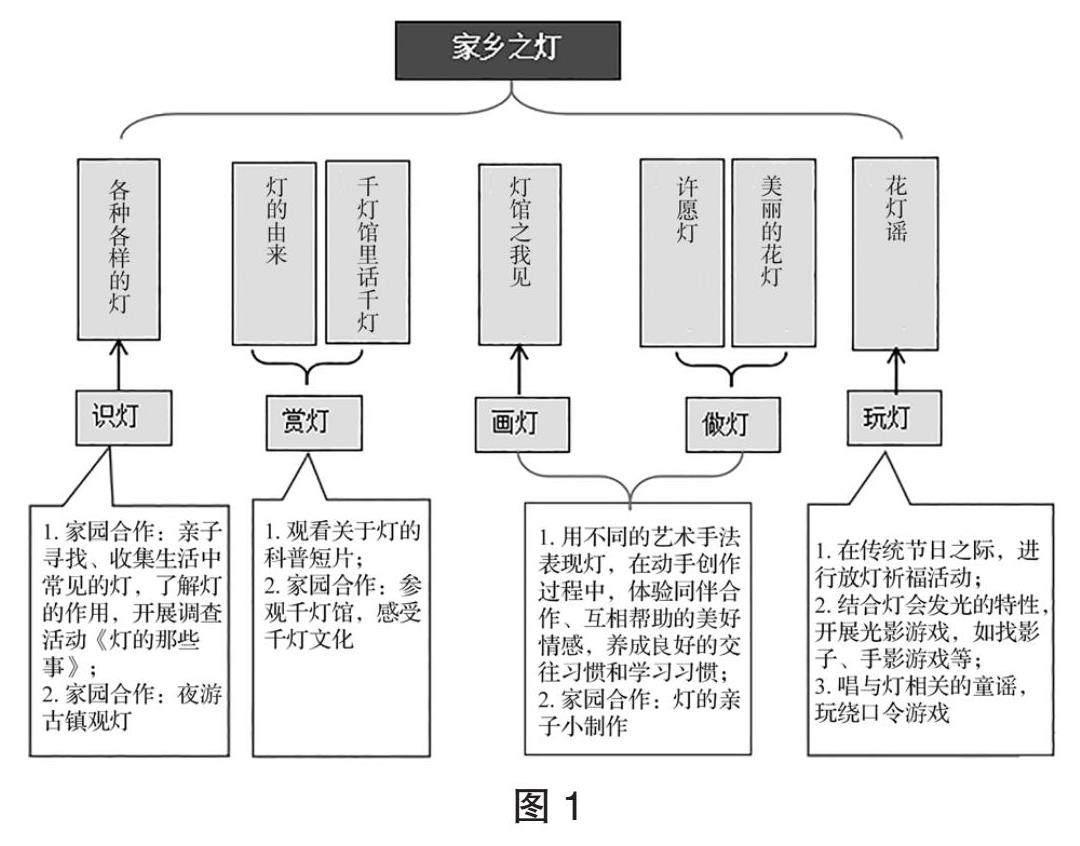

在筛选资源的过程中,我园教师以幼儿为本位,对灯的文化意义进行了提炼,以集体活动和区域活动为主要形式,将灯这一本土文化渗透到幼儿的习惯教育中(见图1)。

(四)“践”千灯—开展主题实践,寓习惯于文化

本着为幼儿发展而服务的教育理念,我园教师将“家乡之灯”主题活动分为体验活动、集体活动、区域活动三类:体验活动—积累感性经验,具体活动有参观千灯馆、制作灯、完成《灯的那些事》调查活动等;集体活动—梳理整合新的经验,具体活动有探索灯的由来等;区域活动—迁移并运用经验,具体活动有美工区活动“灯馆之我见”“我设计的灯”,建构区活动“搭建千灯馆”等。幼儿在动手实践的过程中,能逐步养成观察比较等学习习惯以及合作互助等交往习惯。

以“许愿灯”这一集体美术创作活动为例。环节一,以千灯夜景视频为导入,引出许愿灯,让幼儿知道许愿灯的作用是祝福,从而为整个活动奠定温馨友善的情感基调。环节二,着重引导幼儿欣赏许愿灯的传统图案,让幼儿简单了解图案所代表的寓意。环节三,引导幼儿通过观察许愿灯作品来猜测制作灯的材料以及方法步骤,锻炼幼儿的逻辑推理能力,培养幼儿的学习能力。环节四,鼓励幼儿开展艺术创作,引导幼儿在遇到困难时学会用礼貌的方式求助,鼓励幼儿相互帮助,培养幼儿将垃圾放到指定位置的卫生习惯。环节五,以“你想把许愿灯送给谁?你画了哪些图案?想送出什么样的祝福?”等问题,引导幼儿积极表达对他人的美好祝愿,深化交往意识。

(五)“思”千灯—持续观察反思,关注习惯呈现

活动中,我园教师注重对幼儿进行过程性的观察和评价,重点观察幼儿在活动体验、作品制作过程中的表现,判断生生、师生互动是否深入、有效,幼儿在活动中是否积极参与,是否有正向的交往行为,是否养成了良好的学习习惯和交往习惯等。教师随时观察幼儿的表现,倾听幼儿的心声,及时予以鼓励,旨在让幼儿养成良好习惯,获得文化熏陶,培养对家乡本土文化的热爱。

结语

在“家乡之灯”主题活动中,我园教师以幼儿的生活经验为出发点,提炼灯这一本土文化资源的文化属性及价值取向,生成一系列丰富多元的主题文化活动,并根据幼儿实际学情和经验发展的动态灵活调整活动内容。通过这一活动,幼儿了解了灯对于人们的特殊意义,知道了灯的历史变迁,理解了从古至今人们寄托在灯上的美好祝愿,加深了对家乡本土文化的了解和热爱,还养成良好的交往习惯、学习习惯和卫生习惯,实现全面发展。

【参考文献】

[1]贺宏福.动画专业教学对本土文化资源的利用策略[J].艺术与设计(理论),2010(7):155-157.

[2]朱昌渝.民间文化在幼儿教育中的实现路径初探[J].中华文化论坛,2018(9):154-158.

[3]李丽.重拾民间游戏,享受快乐童年[J].考试周刊,2014(13):188.

[4]王莉静.幼儿民间游戏对幼儿创新能力的培养[J].考试周刊,2014(74):193.