民初边缘文人群体的兴起

摘 要:边缘文人的兴起,涉及文人阶层的流动与文学范式的转型,实为文学史上的重要问题。以南社早期成员为代表的民初边缘文人的上升,开启了现代文人群体性升降的先河。南社早期成员以革命游士为主导,以地方文人为主体,最初的影响力多止于地方性文坛,但在辛亥革命之后实现了整体地位的上升。从外力来看,南社依赖革命成功带来的政治资本,更充分占有新的文化资本,利用社团和报刊等现代媒介文化制造舆论、宣扬自身。从内因上看,柳亚子代表的南社诗人还试图确立与边缘身份相应的“布衣之诗”“草泽文学”等诗学传统,既是为了与同光体争夺话语权,也延续了有清一代“朝”“野”离立的趋势,但“布衣之诗”更多地是政治立场的凸显,也未超越梁启超“诗界革命”的诗学范畴。

关键词:南社;边缘文人;边缘诗学

在一个历史时期中,文坛的中心与边缘是相对稳定的。每个进入者因艺术水准、社交网络、文化资本等的不同,所处的位置也不同,有中心、外围与边缘之别,与之相应,在影响力方面,有影响及于全国的全国性文人、影响及于一省的省区文人与影响止于一地府县的地方文人①。但文坛并非一成不变的,个体位置的变动与群体世代的更迭是普遍存在的,尤其是大变革时期,甚至会发生整体秩序的崩解与重建。尤其是进入20世纪后,社会秩序急剧动荡,边缘文人的中心化呈群体性色彩,如从无到有的“五四”一代新文学家,从一隅走出的1949年后解放区文人。边缘作家的群体位移,既有时势的推动,也有主观的追求。若寻根溯源,清末民初的边缘文人做了最初的示范。

清末民初是中国社会文化的转型时期,因科举制度废除,最重要的晋升之阶瓦解,为了寻求新的出路,传统士绅向现代知识分子蜕变,传统秩序内的边缘人物也力图借助新的政治资本尤其是文化资本,在新兴的“政界”“学界”“文学界”中寻求新的路径与位置。1909年成立的南社,作为主体由边缘的地方文人构成的泛文学社团,却在民初顺势成为一个影响全国的群体,正是近代边缘文人群体兴起的典型。在群体性的变迁中,群体身份、政治文化、媒介文化等成为重要的风向标,文学资源、文学规范乃至文学气质也呈现新的取向。本文以200位南社早期社员为对象进行定量的统计与分析②,试图探究民初边缘文人的原初处境和上升路径,并试图归纳上升路径中的外力与内功,乃至勾连其与之后新文学家兴起的相似性。

一、传统秩序中的边缘人

“南社与同光派是民初诗坛两支主要队伍,前者是有明确登记入社手续、有选举领导人的社团,后者仅表现在诗风的认同上。在造成声势、集结人气、推动创作诸方面,两者都有不可磨灭的功绩。” ①在当代史家笔下,南社大都被视为民初文坛的重要分子。文学史建构的中心与历史上的中心并不能简单等同。返回现场会发现,南社群体最初无疑是文坛的边缘者,民初以后经历了由边缘趋向中心的过程。边缘,与中心相对而言,既是一种客观的现实,也是一种主观的体验。从客观上看,在科举笼罩的社会体制下,南社早期成员基本是地方性的下层士绅,且多为反体制的革命游士,在古典文学主导的文学体制中,他们也都是当时文学权威或文学潮流的追随者;从主观方面看,南社早期成员有强烈的身份意识与边缘体验。

在西风东渐及内部变革的双重推力下,近代社会进入了新旧交织的转型时代,新的秩序正在形成,但传统秩序尚未土崩瓦解,还在强大的惯性下发挥着至关重要的作用。在传统秩序中,政治、社会与文学等场域之间并不容易区隔,因为传统文人的身份是多样化的,没有充分的专业化。但无论是社会场还是文学场,南社早期社员大都处于边缘的位置。

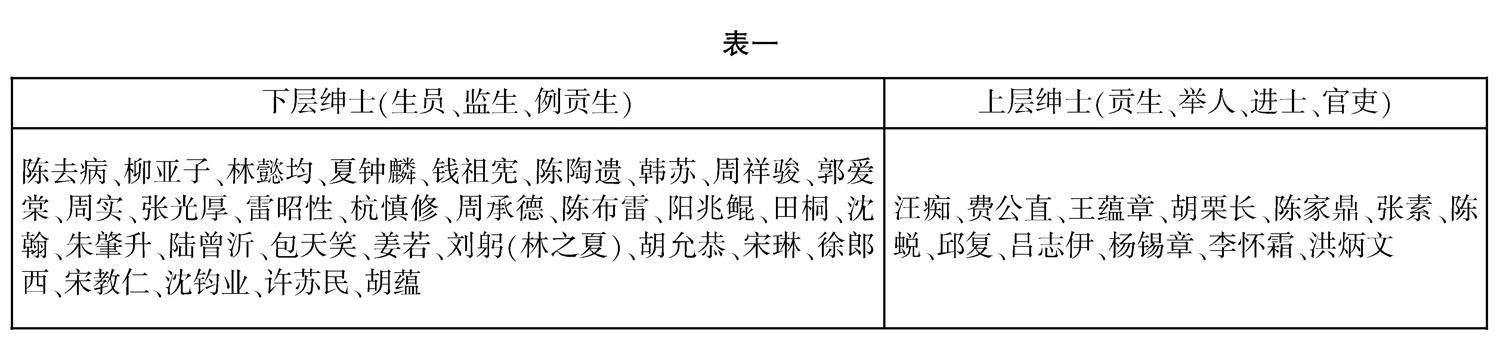

明清时期,科举作为人才铨选的根本制度,深刻影响着一个文人或一个家族的升降沉浮。地方文人,也基本居于科举体制的下层。南社早期社员多数出身于府县乡镇一级,很多人因之后地位的上升留下了许多文献,但也有不少人始终处于边缘而极少有资料传世。对200位南社早期社员的科举仕宦状况进行不完全统计,制成一表(简称表一):

从表一可知,200位南社早期社员(含15位女性社员)中,下层绅士30人,上层绅士12人。士绅占总体的21%,上层绅士占男性社员的6.5%,占总数的6%,进一步考察,12位上层绅士均未处于科举仕宦的顶端,功名最高的是举人(王蕴章、陈家鼎、张素、邱复、吕志伊、李怀霜),官职最高的是知县(胡栗长、陈蜕)。总体而言,南社早期社员的主体由低级功名甚至无功名的群体构成。

张仲礼认为帝国时期的绅士是一个居于领袖地位和享有各种特权的社会集团,但是有下层绅士与上层绅士的区别,从影响力而言,上层绅士“影响和活动大部分扩展到更大的区域”,而下层绅士“能在本县有效地发挥作用,但一般也止于本县”②。据此推断,在科举制度凝结与主导的社会秩序中,南社早期社员无疑是处于边缘的,影响力基本限于地方。如作为新晋秀才的柳亚子,在黎里镇并没有多少话语权,因为“是流寓,又年纪很轻,没有权力不必讲”,统治权基本掌握在黄元芷等四个绅士手中,“都是举人秀才之类,或是有着世袭门阀的”③。当年的入社书包括居址和通讯处,出身乡镇的比比皆是,以乡镇为通讯地址的也大有人在。这些都侧面说明南社早期社员基本活动区域为地方社会,能发挥的影响力也相对有限。

与社会的地位一致,南社早期社员的文学地位也往往是边缘的。

晚清文学的生产、传播与消费均发生了重大的变动,但传统秩序在体裁等级、文人位置等方面依旧占据着主导作用。体裁等级中,诗与文占据着最崇高的位置,词与曲紧随其后,小说虽然在舆论上声势浩大,却只是在趋向中心化的路上①。此外,文人的位置常常受到科举、政治的影响。一个文人获得较高的功名或官位,并且接近权力中心如京城,或权力中枢如曾国藩幕府、张之洞幕府,往往更容易成为中心文人。②

在晚清文坛上居于中心的文人,汪辟疆《光宣诗坛点将录》(1919年)、钱仲联《近百年词坛点将录》(1977年)等书有较为妥帖的反映。在诗坛上,陈三立、郑孝胥等宋诗派诗人拔得头筹,在词坛上,朱祖谋、王鹏运等人出为领袖。进一步以诗坛为例,举足轻重的同光体核心成员有陈三立、郑孝胥、沈曾植、陈衍、陈宝琛、范当世、袁昶、沈瑜庆、夏敬观、林旭、李宣龚,他们基本上获得过举人或进士的高级功名,担任过中央或地方的要职,并且与张之洞幕府有着极为密切的关系。

边缘与中心,绝非泾渭分明,而是有着频繁的互动。在南社崛起之前的诗坛,“同光体”与“诗界革命”以及更早的龚自珍影响最大。位于边缘的南社社员,人数众多、倾向各异,对文坛权威的回应亦各不相同。作为后起者,有的是依随“同光体”,有的是呼应“诗界革命”,甚至有更为复杂更为纠结的选择关系。

南社诗人对龚自珍的推崇和模仿,比比皆是。③对于同光体,追随者众多,如偏居徐州的周祥骏,在收到友朋所赠陈三立《散原精舍诗》(1909年)后大为推崇:“西江派演义宁老,能起衰风八百年。一自此编公海内,遂令多士识宗传。只今正法才贻我,亘古荒途别有天。唤取吟情容吸受,如亲指示在灯前。”④又如亲近宋诗派的姚鹓雏,亦在《论诗绝句二十首》中对郑孝胥等人高度肯定:“海内宫商有正声,瓣香谁为拜诗盟。”⑤对于黄遵宪、梁启超领衔的“诗界革命”同样应者云集,早在1902年之前,柳亚子初受上海小报的影响写作艳体诗,之后受梁启超“诗界革命”的影响而痛改前非⑥,高旭、陈去病等人亦多与“诗界革命”有或多或少的关联⑦。更复杂的情况是,很多诗人二选其一,甚至扬此抑彼。即便南社地位稳固后,也因对同光体的不同态度发生了著名的“唐宋”之争,甚至成为南社解体的重要一环。

面对边缘的客观处境,南社早期社员有着清醒的体验。1902年,江苏金山的高旭、高燮等人倡和结社,自居于文坛边缘,如高燮所言“予等野人也,穷乡寂寞,难得与当世骚坛健将角逐论难,而三人者相摩相荡,以组织一小团体”⑧。又如柳亚子,早年僻居黎里镇,1902年到吴江县城后始识陈去病、金松岑等本地新知识分子,1903年到上海后,才广泛结交高旭、朱梁任、陈陶遗等各地新知识分子。故他有强烈的身份意识,以致在后来不断地强调“布衣”身份,并试图将之作为南社群体的标识。即便是南社整体,最初也并无多少影响力。据朱剑芒观察,“南社初成立时,黎里乡间的影响不大”⑨。

在传统的政治或文学秩序中,南社早期社员基本处于边缘的位置。如果传统秩序不变的话,边缘文人向中心的移动将是缓慢而曲折的。但是晚清急剧变动的时势,尤其是科举制度的废除,为不同阶层的升降提供了一次重要的契机。

二、政治资本和文化资本的利用

清末民初边缘文人的上升,可以从南社社团及其中坚的上升过程中加以透视。在传统社会,某一时代推崇的中心文人(与后世评判有出入),往往具有显赫的政治身份,并且有强势的交游网络。与之相比,南社社团及其中坚的上升,既有对政治资本的把握,主要是辛亥革命成功带来的影响力,但更表现出对新的文化资本的青睐,即通过社团组织与报纸杂志等现代制度性媒介来制造舆论,提高声望。

在传统秩序中,文人有着多重身份,他们的命运与整个士绅阶层的命运息息相关。在科举制度废除前后,中国的士绅阶层开始分化,新式知识分子或现代知识分子从中产生。遍布各地的边缘文人,在秩序变革之际多选择成为传统秩序的游离者甚至反叛者,蜕变成第一代知识分子。从后设的眼光看,新式知识分子在晚清社会似乎占据了重要的位置。事实则不然,在政治场上,无论是梁启超代表的维新派、立宪派,还是章太炎代表的革命派,都是当时政坛的边缘人或歧路人,其他场域亦深受政治场的影响。但对于新式知识分子而言,科举制度的废除祛除了阻碍上升的制度性基础,而辛亥革命的爆发是推动上升的加速器。

辛亥革命发生后,革命党人身价陡增,成为政治场域的重要力量。经不完全统计,南社早期成员加入同盟会的有72人(占36%),实际参与光复事业或进入政治机构的有61人(占30.5%)。辛亥之后,许多南社社员在地方乃至全国政坛上的地位大大提升,不再是之前在野的反对者,而成为民国政坛的新秀,如胡朴安所言“无由奋迹于利禄之途者,反得假为捷径焉。于是其黠者致身于通显之域,其愿者奔走于权势之门”①。易代之际的政治变动,文人的政治资本常常成为文学资本的支撑,与政坛的变动一致,南社的文坛影响力也随之扩大,正如柳亚子的观察,早在辛亥革命前夕“陈英士和宋渔夫都已加入南社,而一方面又都是负着革命军中间重要工作的,于是南社也不免渐渐为人注目起来”②。

与政治资本的积累相比,南社是一群趋新的文人,对新兴的社团、报刊等文化资本工具更加热衷。

从知识背景上看,南社早期社员基本由新式知识分子构成。1898年前后南社社员或通过新式学堂的系统学习,或通过新兴的报刊书籍自学,普遍接受了各种各样的新知识与流行思潮。新式教育在晚清方兴未艾,并未建立完善的高等教育机构,所以很多人选择留学以接受更高层次的教育。在200位南社早期社员中,留学日本、美国等国的有54人,占总数的27%。

在职业选择上,多数南社社员进入当时以新式学堂、报刊书局为中心的新兴职场。③作为当事人的朱剑芒确切指出,在科举废除后南社社员的出路“第一总是当教师,关心时事喜做文章的当新闻记者,喜欢研究某种科学经常写作的当书局编辑”,这一现象持续到民初,1916年的重订姓氏录透露了南社社员的职业分布状况,如教育界29.85%,新闻界21.69%,工商界19.50%,政法界19.18%,编辑界6.00%,文艺界0.94%,医卫界0.64%,宗教界0.64%,无一定职业的1.56%④。

新式知识分子因历史经验与社会位置的一致而往往有共同的情感需求与现实立场,虽然分布各地,却借助广泛流通的报刊书籍而声气相应,成为有共同追求的同路人。在晚清的不同场域中,新式知识分子进行了各种各样的结合,试图颠覆旧秩序或进入旧秩序的中心。如人数众多的南社社员,在政治上偏于激进,力图推翻清朝政府,但在文学上相对保守,只是挑战固有的权威,谋取成为新的中心。

南社中坚有相当强烈的主观诉求,旨在成为文坛的中心,如高旭在发起南社时称“欲一洗前代结社之积弊,以作海内文学之导师”①。早期社员以上海为中心,积极确立一个相对高效的现代社团,借助社团、报刊等制造舆论、挑战权威,实现自身的中心化。

晚清上海得风气之先,拥有大量的报刊、新式学校与学会,成为现代知识分子的集中地,并势不可当地成为全国的文化中心。1898年戊戌政变以后“各地新型知识分子纷纷汇聚上海”,至1903年,“上海至少汇集了3000名拥有一定新知识的知识分子”②。众多南社文人同样赶赴上海,寻求同道、扩大影响。临近上海的柳亚子侨寓上海后,“得识四方贤豪长者”③,僻处徐州的周祥骏也被上海所吸引,并期待“此去沪渎不空还,要将众友联”④。

早期南社既有稳定的中坚社员,又有一批声气相应的外围社员,是一个相对稳固的现代社团。根据保留至今的入社书,可以一窥南社的组织与扩张⑤。南社组织上的代表,可以从介绍人的角度加以确认。南社最初并无介绍人的规定,至1910年8月《南社第三次修改条例》才强调新入社者“得社友介绍”,至10月正式设立入社书制度⑥。根据当年保留下来的入社书信息统计,介绍5人以上入社的有9人,依次为柳亚子(51人)、朱少屏(38人)、高旭(21人)、陈去病(15人)、俞剑华(11人)、傅尃(8人)、陈陶遗(7人)、阳兆鲲(7人)、叶楚伧(6人),共介绍了164人(占82%)。上述成员对南社早期的发展居功至伟,如蔡守所言“南社发起以来,更得宁太一、高天梅、傅钝根与弟辈,各于其地搜罗人才,费煞几许心力,以期成一南东文人渊薮”⑦,其中以柳亚子最为突出(占25.5%)。以柳亚子为原点,连接着朱少屏、俞剑华、陈陶遗等活跃的介绍人,不断地向周围扩展,建立了一个庞大的社交网络。南社是一个跨区域的社团,南社中坚成员在不同省市复制了这一模式,成立了众多支社,如浙江绍兴的越社,江苏南京的淮南社,广东广州的广南社,辽宁沈阳的辽社等。各地的支社更便于吸纳更多地方上的边缘文人,并通过各地的雅集,《南社丛刻》的投递与阅读,形成了一个个次中心。在传统社会,囿于交通、媒介的不发达,只有极少数边缘文人通过科举、游幕等方式进行文坛的流动与上升。但在近代转型期,南社文人有了更多流动、结社的机会,并且形成了一个跨区域的现代社团,实现了彼此的声气相应。

“在家学、才华、交游诸条件外,权威的大力揄扬是一个诗人得以成大名的不可或缺的又一条件,这在封建社会已是不成文的法则。”⑧清末民初时期,这些条件依然重要,但南社却是依赖现代媒介来部分替代权威的揄扬,并通过批判权威来获得相近的效果。

以强势的社团组织和交游网络为基础,南社早期社员借助现代媒介,通过诗歌、书评、广告等形式制造舆论,推尊南社及其中坚社员。南社成员之间常借诗歌唱和进行品评,如关于柳亚子,高旭《诗中八贤歌》称“翩翩亚子第一流,七律直与三唐俦”①,沈云《读〈南社〉第一集赠柳亚子》称“海内如君第一流,亦儒亦侠自千秋”②。广告也是南社社员所熟悉的运作方式,当《南社》第四集(1911年6月26日)出版后,宋教仁在《民立报》上称其“社员多当代名士”,李怀霜则在《天铎报》上称其为“近时名著”。③

1912年之后,南社通讯处或支部在各地成立,主持者多将南社视为文坛中心,并广而告之。在杭州,陈去病等《告在杭南社诸社友》称“本社为中国文学界之中心”,在北京,宋教仁等《告在京南社诸社友》亦称“本社为中国文学界之中心”,在长沙,《长沙日报》为《南社》刊登广告称“南社为海内文学之中心”④。

除推崇自身外,南社中坚还试图挑战当时的文学权威。从出生年代考察,南社早期社员正处于同光体与新文学群体之间,南社主体是1870年代出生代、1880年代出生代⑤,陈三立等同光体代表诗人是1850年代出生代⑥,“五四”新文学家主体是1890年代出生代、1900年代出生代⑦。南社的兴起,正处于宋诗派与新文学家之间。在文学场域中,南社作为文学社团,以诗为代表文体⑧。因此,柳亚子为首的南社挑战的正是诗坛的权威,即宋诗派的陈三立、郑孝胥等人。

柳亚子是挑战宋诗派权威的主力,如1911年剖析文坛格局,为争夺话语,将陈衍的诗话作为目标,“其尤无耻者,妄窃据汝南月旦之评”,“就而视之,外吏则道府,京秩则部曹,多材多艺,炳炳麟麟,而韦衣之士,独阒然无闻焉”,矛头直指“一二罢官废吏”的同光体权威⑨。1912年更为激烈,直斥“侯官郑孝胥、义宁陈三立,貌似清流,中怀贪鄙”⑩。柳亚子对权威的批判,自然有诗学之争,更有文坛话语权之争,并埋下了之后南社内部的唐宋之争。后来柳亚子指出,“从晚清末年到现在,四五十年间的旧诗坛,是比较保守的同光体诗人和比较进步的南社派诗人争霸的年代”11,虽有夸张之嫌,却较为切实地指出了南社兴起的一大关节。

在各种合力下,南社开始趋向文坛的中心,虽并未取宋诗派而代之,但自身却上升为清末民初文坛的重要力量。不仅文坛,边缘文人的兴起在许多场域中都发生着。许纪霖指出,晚清的变革中“执掌改革牛耳的社会重心,却是一个倒过来的从中心流落到边缘的逆向过程:首先是体制中心的官僚士大夫,其后是体制边缘的文人士大夫,最后是因科举制废除而被抛到体制外部的革命‘游士”12。

三、“布衣之诗”的提倡

与政治资本、文化资本相比,一个社团中心化的根本却是自身理论和创作的实绩。在南社中心化的过程中,边缘的身份意识也激发了相应的诗学主张,即柳亚子等人倡导的“布衣之诗”。这一诗学主张对群体身份的强调,主要目标是确立自身传统和地位,延续了有清一代“朝”“野”离立的趋势,但没有超越梁启超“诗界革命”的范畴,亦未带来更伟大的诗作。从影响看,这一诗学以政治是非取代文学批评的论战逻辑,激化了成员之间的矛盾乃至导致社团的解体,对边缘的强调,则为部分成员发现通俗歌谣乃至民间歌谣提供了条件。

南社内部固然立场各异,但能够代表南社气质和走向的非柳亚子莫属。“南社之作为海内言文学者之集合体,其途径甚广,其门户甚宽,譬如群山赴壑,万流归海,初不以派别自限。”①虽然如此,柳亚子却始终有明确的派别意识,并提出了一种与边缘身份有关的“布衣之诗”,以凸显南社的政治性和诗学传统。

作为传统秩序中的边缘人,南社早期社员有清醒的身份意识。因传统文学场与政治场息息相关,文人的身份往往与科举仕宦有关。柳亚子质疑这一“与职官表、缙绅录何异”的文学等级,号召“布衣之诗”,所谓“布衣”,即“不事王侯,高尚其志,非肉食者所敢望”②。为“布衣”发声,既是为了与出身仕宦的同光体众人争夺诗坛话语权,也是为了建构民国诗学传统:

“亦尝见夫今之称诗者矣,少习胡风,长污伪命,出处不臧,大本先拨。”③

“政治坏于北洋派,诗学坏于西江派。欲中华民国之政治上轨道,非扫尽北洋派不可;欲中华民国诗学有价值,非扫尽西江派不可。反对吾言者,皆所谓乡愿也。”④

“吾曹以共和国之诗人自命,自当奉章太炎、杨次白、汪精卫、苏曼殊、马君武、吴又陵诸公为准则,奚必燃陈、郑已死之灰,而扬其末流耶”、“今既为民国时代矣,自宜有代表民国之诗,与陈、郑代兴。”⑤

从上述引文可知,“布衣之诗”可谓“民国之诗”,其代表性诗人都是晚清以来的革命派,其对立面则是同光体众人。这一诗学推举革命游士的身份标识,彰显诗歌的时代精神,也为后来的胡朴安、汪精卫所继承,并提出了“草泽文学”“革命文学”等名异实同的概念。

这一张扬身份意识的诗学,暗中呼应了有清一代“朝”“野”离立的传统。在传统社会,文学场与政治场纠缠一处,历代文人因与权力中枢的远近而有了分化。林庚指出中国古代的作家大都属于“士”这一阶层,并且区别“士”与“大夫”,认为前者多是中下层的知识分子,身份寒微,生活困苦,出身于农村,流落在城市,为“寒士”,后者处在宫廷,无品格可言。⑥严迪昌专就清代立论,区分“朝”与“野”,所谓“朝”,指庙堂朝阙,是清廷“文治武功”中“文治”的重要组成部分,包括“御制”“朱邸”“纱帽”等诗群,“野”则是与之持离心的群体,包括遗民、寒士等诗群,两者在有清一代长期处于离立的态势。⑦“朝”与“野”,中心与边缘,各自内部、彼此之间都存在着复杂的关系。无论是政治选择还是现实处境,晚清的南社都更属于“野”的行列。严格来说,晚清“朝”的一维已经势弱,居于文坛中心的宋诗派也并非权力中枢的“朝”。但是南社在上升的过程中,无疑是将宋诗派视为“朝”的一派而加以批判的。是以南社的兴起,也延续了有清一代朝、野离立的传统。

但是“布衣之诗”究竟指向什么样的诗学规范?从理论建树来看,南社众人都强调先意境后风格或先内容后形式:

柳亚子:“文学革命,所革当在理想,不在形式。形式宜旧,理想宜新。”⑧

汪精卫:“诗无所谓新旧,惟其善而已。而所善者,先意境而后其他。意境既善,则进而玩味其格律声色。”①

这一诗学程序,几乎照搬了梁启超“诗界革命”的主张:

“过渡时代,必有革命。然革命者,当革其精神,非革其形式。……能以旧风格含新意境,斯可以举革命之实矣。”②

在诸体皆备的古典诗歌秩序中,“诗界革命”至南社以意境为先而守住形式底线的改良诗学,实属古典诗学发展的极致。史家认为“中国的古典诗歌是不会消亡的,当代作者及后代继起者日多。但谈到旧诗革新问题,恐怕只能达到黄遵宪诗这一步为止”③。黄遵宪诗,是梁启超“诗界革命”的典范。与主流诗人相比,以边缘文人为主的南社文人普遍缺乏更高的交流平台,在格律、声调等形式层面多缺乏精深的探索,不能不表现一种显豁粗砺的诗风。胡朴安提倡“草泽文学”,并以革命党宁调元与周实为代表,前者“满腔热血,化作文字”,“不仅守声律,而有横厉无前之概,自可使小儒咋舌,诚草泽文人之本色”,后者“或议其粗豪,或议其无律,而不知其固草泽文学本色也”④。注重政治却忽略格律,成为各方批评南社诗人的焦点。甚至南社社员林庚白也进行了严厉的自评,“南社诸子倡导革命,而什九诗才苦薄,诗功甚浅,亦无能转移风气”⑤。

“布衣之诗”的影响是复杂的。从局限上看,从诗人的政治身份入手进行诗歌的定性,无疑太过简单粗暴。不仅是同光体,即便是与柳亚子、南社有直接渊源的梁启超,也在此论战逻辑下成为对立面,“诗界革命之说,十余年前倡于梁启超。其人反复无耻,为不足齿之伧,诗则仅娴竞病,而嚣然好为大言”⑥。这一论战的逻辑和后果,已经为当代学者所揭示,“柳亚子论诗,本质上是论人,论人的政治性。所谓‘唐音与‘宋诗的区别,在他的心灵深处,差不多就成了革命与反动的代名词”⑦,“一开始就把在诗坛上影响最大的同光体诗人作为斗争目标,导致火药味浓重,为武断、片面、极端看问题的风气开了一先例”⑧。

从积极的方面看,“布衣之诗”对平民身份的凸显,蕴含了某种解放性,为部分南社同人走向民间提供了条件。

在主流传统中,南社文人未显示出真正的活力,但在民间传统的激发中却是无心插柳柳成荫。在传统诗歌中,并存着文人传统与民间传统,后者以民间歌谣等为代表。南社文人作为新的知识人阶层,有对内和对外两种不同的呈现,对外是借助大众媒介和通俗形式,力图影响现实的民间社会。⑨于是在小说上,有众多南社文人参与的“鸳鸯蝴蝶派”小说,在诗歌上,有种种歌诗的创作,以及民间歌谣的仿作和收集。

为了便于对大众尤其是底层民众发声,南社文人除了致力于传统诗体外,还接纳了通俗的歌诗、时调乃至民间歌谣。早在“诗界革命”时期,与黄遵宪、梁启超统一步骤,高旭发表了不少通俗歌诗,包括《爱祖国歌》《军国民歌》《光复歌》等。民初以后,南社文人主持的报刊,大量刊载了通俗歌谣的仿作。据笔者粗略统计,南社文人主持的有《小说新报》(“时调”)、《红杂志》(“新歌谣”)、《小说丛报》(“余兴”)、《余兴》(“歌谣”)等报刊。其中,包天笑、毕倚虹等参与的《余兴》还为当时的民间歌谣提供了空间,在地域上至少有北京、山东、江西、中州、关东、西蜀、滇南、扬州、常州、无锡、徽州等地,在类型上专门标注了童谣、拗口令等。堪为南社诗人代表的是胡怀琛甚至开始主动地采集,“当民国六年的末尾和民国七年的开头,那时候尚没有新文学的名目。当然也没有民间文学的名目,我在那时,不知怎样,却想到这上头来。把小时候在乡下听见老太婆所说的故事,写了几个出来,做成一篇小说,名曰‘老妪说怪。当时以为很特别,便送给前小说月报主任王蕴章先生看,他竟不肯替我发表,这也怪不得他,在那时候,人人都拿古文做小说,便说他肯给我登了出来。读者怕也要反对,但是现在的观念不同了,当年没用的稿子,在今日看起来,似乎已有些价值了”。①之后还写出了堪为中国民歌研究的奠基之作《中国民歌研究》(1925年),主张“一切的诗,皆发源于民歌”②,与新文学家的论调基本一致。

余 论

文人自边缘走向中心,在民初之前多次发生,在民初以后也未停止。南社文人从边缘走向中心,接续了清代文人朝、野离立的传统,并受惠于转型时代的外在力量和自身努力,实现了在野文人群体性的崛起。在此之后,至少又出现了两次群体性的位移,如“五四”时期新文学家的上升,1949年前后解放区文人的上升。南社文人作为转型的一代,其上升的过程蕴含了丰富的矛盾与可能,某种程度上为后起的文人群体提供了先例和借鉴。

在南社代表的民初边缘文人兴起的过程中,政治资本、文化资本、理论建树、文学实绩都起到了重要的作用。但南社推崇的仍是传统秩序,刻意进入的是日薄西山的旧文坛,欲一较高低的是固有的权威——宋诗派,所宣扬的诗学仍是传统内部的改良。更应当指出的是,与传统文人相比,南社成员更依赖新文化资本的利用,尤其是借助社团、报刊进行舆论的制造,并且更重视打破社会身份等级的文学观,如“布衣”对政治等级的排斥、对民间的抬高,实际迎合了文学自主化、平民化的潮流。

自晚清开始,现代文人开始走上更职业化与独立化的道路,平民身份的文人开始成为主流。紧接着南社文人上场的,是更加边缘却更加激进的“五四”新文学家。“五四”新文学家在传统文坛上更是妥妥的边缘文人。新文学先驱,如周氏兄弟等人,基本属于1880年代出生代,与南社中坚同代,而且与南社渊源颇深(与南社文人有关的报刊、团体几乎笼罩了民初文坛,为新文学家提供了最初的发表、交游平台)。在新文学家上升的过程中,从新文学家的社团运作、论战思维、理论倾向、创作实绩等方面,如《新青年》乃至文学研究会、创造社的同人运作,以新旧评判一切的论战逻辑,平民文学理论的高涨,走向民间的歌谣整理运动等等,却都能看到南社的影子。但是新文学家采用了更为激进或极端的方式,彻底忽略旧权威而迅速建立起新的典范和偶像。南社还试图挑战权威,而在选择彻底决裂的新文学家眼中,旧文坛领袖毫无权威可言,正如胡适对旧体诗的评判,“其下焉者,能押韵而已矣。稍进,如南社诸人,夸而无实,滥而不精,浮夸淫琐,几无足称者……更进,如樊樊山、陈伯严、郑苏庵之流,视南社为高矣”③。南社文人还笼罩在传统文学秩序中,而“五四”新文学家深受西方学科分化的影响,在文学领域接受了纯文学的概念,所崇尚的也是西方文体等级与审美秩序。因此新文学家选择不再进入旧的文坛,而是重起炉灶建立一个以白话为载体、以西方文学为模板的新文坛。

边缘文人群体的中心化,无疑为凝固的文坛带来了新的活力。但边缘文人一旦确立中心地位后,仍将面对既有传统的压力或因袭等问题,对传统的处理方式甚至决定了各自经典地位的长久程度。

* 本文系“中央高校基本科研业务费专项资金资助”(项目批准号:2020SK03)的阶段性成果。

① 此处借鉴了孔飞力对晚清知识精英的划分,他根据权势与影响力的分布划分出全国性精英、省区精英与地方精英,参见[美]孔飞力:《中华帝国晚期的叛乱及其敌人》,谢亮生等译,北京:中国社会科学出版社,2002年版,第4—5页。

② 南社是清末民初最大的文学社团,最终成员达1100多人。南社社员的社会背景、入社动机极为复杂,以辛亥革命为界,早期社员相对单纯。1911年2月的《南社社友通讯录》收录了193人,10月的《南社社友第二次通讯录》收录228人,故本文选择了入社书编号前200位的南社社员,他们大致代表了南社早期的面貌,具体名单参见郭建鹏、陈颖编著:《南社社友录》(第1卷),上海:上海大学出版社,2017年版。

① 胡迎建:《民国旧体诗史稿》,南昌:江西人民出版社,2005年版,第125—126页。

② 张仲礼:《中国绅士研究》,上海:上海人民出版社,2008年版,第40、41页。

③ 柳亚子:《五十七年》,柳无忌、柳无非编:《自传·年谱·日记》,上海:上海人民出版社,1886年版,第149页。

① 张荣翼:《从边缘到中心——词、曲、小说的文体变迁与知识分子话语转型》,《中国社会科学》1996年第2期。

② 严迪昌先生指出“清代诗史清晰地表明,每当国势称盛时,必有‘高位主持诗教者出,而且均能‘一尊以左右或严重影响诗界”,参见严迪昌:《清诗史》(下),北京:人民文学出版社,2011年版,第966页。

③ 刘世南:《清诗流派史》,北京:人民文学出版社,2004年版,第428—430页。

④ 周祥骏:《梅观察赠余散原精舍诗二卷即题致谢》,《更生斋全集》(第2卷),古邳:新华印刷所,1944年版。

⑤ 姚鹓雏:《论诗绝句二十首》,《南社》1912年第7集。

⑥ 柳亚子:《五十七年》,柳无忌、柳无非编:《自传·年谱·日记》,第116、126页。

⑦ 参见郭长海:《高旭诗风的转变与诗界革命的衰微》,《长春师范学院学报》2005年第3期;胡全章:《〈江苏〉诗歌与晚清革命诗潮》,《湖南社会科学》2014年第2期。

⑧ 志攘:《漱铁和尚遗诗序》,《复报》1906年第7期。

⑨ 朱剑芒:《我所知道的南社》,马以君主编:《南社研究》(第6辑),广州:中山大学出版社,1994年版,第204页。1909年,李光《与陈稚兰书》(《南社》1916年第16集)称“所谓南社者,不过文人雅集耳,出入无足重轻。”1911年,《明末遗老出现》(《时报》1911年3月2日第13版)写道“某君以《南社丛刊》示之,名士展卷无一识者”,这一变化也侧面反映了南社地位的升降。

① 胡朴安:《自序》,胡朴安选录,沈锡麟、毕素娟点校:《南社丛选》,北京:解放军文艺出版社,2000年版,第7页。

② 柳亚子:《南社纪略》,上海:上海人民出版社,1983年版,第30页。

③ 参见郭建鹏:《南社社友学校任职表》,《南社人物史编年》,北京:团结出版社,2014年版;汪梦川:《南社社友与清末民国时期的报刊》,《南社词人研究》,上海:上海古籍出版社,2015年版。

④ 朱剑芒:《我所知道的南社》,马以君主编:《南社研究》(第6辑),第206、207页。

① 《南社启》,《时报》1910年11月15日第9版。

② 张仲礼主编:《近代上海城市研究 1840-1949年》,上海:上海人民出版社,1990年版,第767、768、770页。

③ 柳亚子:《怀人诗·序》,柳亚子著,李昌集选注:《柳亚子诗文选》,上海:华东师范大学出版社,1995年版,第55页。

④ 陈剑彤:《周祥骏年事》,江苏省徐州市政协文史资料研究委员会编印:《徐州文史资料》(第20辑),2000年版,第46页。

⑤ 之前的学者曾分析过南社群体的聚合和交往,成绩斐然。如张春田借助布尔迪厄的场域理论,尤其是场域中的位置、习性概念,指出南社中坚聚合的共通性,参见张春田:《晚清文化场域中的南社》,《东吴学术》2012年第2期;吴强华从反清革命、雅集联谊、《南社丛刻》等角度考察南社交往网络的运营,参见吴强华:《近代江南士人群体交往网络的营建与运作——以南社为中心》,《史林》2014年第4期。

⑥ 杨天石、王学庄编著:《南社史长编》,北京:中国人民大学出版社,1995年版,第166、175页。

⑦ 蔡守:《答高燮书》,《中华新报》1917年10月13日第7版。

⑧ 严迪昌:《清诗史》(上),北京:人民文学出版社,2011年版,第404页。

① 高旭:《诗中八贤歌》,《南社》1912年第1集。

② 沈云:《读〈南社〉第一集赠柳亚子》,《南社》1912年第3集。

③ 杨天石、王学庄编著:《南社史长编》,第204、205页。

④ 同上,第288、291、316页。

⑤ 南社早期社员中,1850年代1人,1860年代13人,1870年代52人,1880年代108人,1890年代26人,1870年代与1880年代占80%。

⑥ 杨萌芽:《古典诗歌的最后守望:清末民初宋诗派文人群体研究》,武汉:武汉出版社,2011年版,第7页。

⑦ 冯仰操:《“五四”时期新文学家的构成与特征》,《汉语言文学研究》2017年第1期。

⑧ 林香伶:《从南社丛刻浅谈南社的几个问题——以文类分布为核心》,《南京理工大学学报(社会科学版)》2003年第1期。汪梦川指出,“如果说在诗坛上,革命派诗人还勉强可以与‘宋诗派分庭抗礼,那么在词坛,革命派则几乎没有抗衡之力”,参见汪梦川:《南社词人研究》,第86页。

⑨ 柳亚子:《胡寄尘诗序》,《南社》1912年第5集。

⑩ 柳亚子:《林述庵先生遗诗》,郭长海、金菊贞编:《柳亚子文集补编》,北京:社会科学文献出版社,2004年版,第75页。

11 参见杨天石、王学庄编著:《南社史长编》,第654页。

12 许纪霖:《“土豪”与“游士”——清末民初地方与国家之间的士大夫精英》,《华东师范大学学报(哲学社会科学版)》2015年第4期。

① 柳亚子:《斥朱鸳雏》,《磨剑室文录》(上),上海:上海人民出版社,1993年版,第474页。

② 柳亚子:《胡寄尘诗序》,《南社》1912年第5集。

③ 柳亚子:《习静斋诗话叙》,《南社》1914年第10集。

④ 柳亚子:《质野鹤》,《磨剑室文录》(上),第457页。

⑤ 柳亚子:《磨剑室杂拉话》,《磨剑室文录》(上),第489、495页。

⑥ 林庚:《中国文学简史》,北京:清华大学出版社,2007年版,第6页。

⑦ 严迪昌:《清诗史》(上),第15-29页。

⑧ 柳亚子:《与杨杏佛论文学书》,《磨剑室文录》(上),第450页。

① 汪精卫:《浩歌堂诗钞·序》,陈去病:《陈去病全集》(第1册),上海:上海古籍出版社,2009年版,第1页。

② 梁启超:《饮冰室诗话》,北京:人民文学出版社,1959年版,第51页。

③ 刘世南:《清诗流派史》,第514页。

④ 胡朴安:《南社诗话》,曼昭、胡朴安著,杨玉峰、牛仰山校点:《南社诗话两种》,北京:中国人民大学出版社,1997年版,第90、131页。

⑤ 林庚白:《今诗选自序》,《丽白楼自选诗》,上海:开明书店,1946年版,第92页。

⑥ 柳亚子:《再质野鹤》,《磨剑室文录》(上),第460页。

⑦ 黄霖:《近代文学批评史》,上海:上海古籍出版社,2007年版,第478页。

⑧ 胡迎建:《民国旧体诗史稿》,第109页。

⑨ 小田:《知识人的社会呈现及其意义——关于江南民间社会中南社的考察》,《史学月刊》2005年第1期。

① 胡寄尘:《中国民间文学之一斑》,《小说世界》1923年第2卷第4期。

② 胡怀琛:《中国民歌研究》,上海:商务印书馆,1925年版,第2页。

③ 胡适:《致陈独秀》,《新青年》1916年第2卷第2号。

作者简介:冯仰操,中国矿业大学中文系副教授,主要研究方向为中国近现代文学。