元代江南地区山水画的兴起与成就

摘要:元代是文人画兴盛发展的时期,在文人画发展史乃至中国美术史上都具有独特的意义。元代的文人山水画多取材江南一带风景,吸收了前代画家对南方山水的画法,“江南”这一意象因此成为后世画家反复描绘的对象。文章探讨了元代文人山水画在江南地区兴起的历史背景,并探究其艺术表现上的主要成就以及对后世画派的影响。

关键词:元代;文人山水画;江南;地域绘画

元代江南地区的汉族文人作为地位最低下的“南人”,几乎失去了出仕为官的机会,绘画因此成为他们自娱消遣的精神寄托。元代江南地区汇集了大批政治上失志的汉族士人,绘画成为他们娱乐和谋生的方式。宋代的江南山水画,主要是采用工笔勾勒佐以小斧劈皴的方式描绘西湖等园林风景的院体绘画。进入元代后,随着宫廷画院解散,以马远、夏圭为代表的院体绘画体系没落,文人画家成为画坛的新兴力量。他们继承和吸收了五代时期以披麻皴法描绘江南山水的董源、巨然的山水画风格以及宋代山水画精华,延续了形式上以诗书入画、审美追求平淡天真的文人画传统,并在笔法上加以开拓创新。纵观历史,江南一直与文人山水画有关联,而这种联系在元代尤为紧密,在元代之后的文人山水画造景也多与江南风景有关。而通过研究元代文人山水画在江南兴起的成因,能够找到这种联系是如何产生的,也能够解释后世文人画家为何热衷在笔下表现“江南”意象。

一、元代江南地区山水画兴起的背景与过程

进入元代后,科举被统治者认为是宋代重文轻武招致亡国的原因而加以废除,即使仁宗朝重启科举,也是对蒙古、色目贵族优先,汉人想要通过科举为官十分艰难。元代官员的选拔实行根脚制度和吏员入仕制度,一些在蒙古帝国和元朝建立过程中的功臣获得各种根脚,形成根脚家族,其子弟长期担任中高级职务。[1]明代史学家权衡在《庚申外史》中曾论及元代取士的不公:“惜乎元朝之法,取士用人,惟论根脚,其余图大政为相者,皆根脚人也。”中下级职务则多被来自北方地区的吏员所担任,取得儒籍的“南人”只能进入当地的书院和学校担任学官,远离政治而从事文化活动。从仁宗朝后直至元末,蒙古贵族内部斗争不断,加上权臣干政,皇位更迭频繁,对江南士人的选拔采取了更加消极的态度。在这种政策背景下,江南地区文人隐居、转业者众多,文人施展才能的天地从传统诗文转向杂剧和绘画。

江南地区是元代绘画人才最为集中的区域,学者赵振宇根据《佩元斋书画谱》统计了众多元代画家的籍贯所在行省,得出结论:江浙行省所出画家在人数和密度上均高居榜首,而排在第二位与第三位的分别是腹里行省与河南行省。[2]江浙行省(江苏长江以南的部分、浙江乃至福建以及江西部分地区,基本囊括整个江南地区)的画家总数在腹里行省(包括元大都在内的北方,除西北以外的绝大部分地区)的三倍以上,而再算上腹里行省广阔的土地面积,画家分布的密度更是远低于江南地区,元代大部分知名文人山水画家皆出于此地,包括赵孟頫、钱选、王蒙(吴兴人,隶属江浙湖州路)、黄公望(常熟人,隶属江浙行省平江路)、倪瓒(无锡人,隶属江浙行省常州路)、吴镇(嘉善人,隶属江浙行省嘉兴路)等。

二、元代文人山水画的艺术成就与影响

江南地区山水画风格的形成可追溯至五代时期,此时的山水画刚刚实现了技术上的革新:皴法的出现改变了当时比较单一的勾勒边缘后加以渲染的山水画法,其中董源、巨然首创的长、短披麻皴法,由书法入画,很好地表现了江南地区植被土体松软的地貌特征。而常见于江苏南京一带山体受雨水冲刷或地质变化影响产生的小石块,则在董源、巨然的画中被概括成了矾头,“董源小山石,谓之矾头,山中有云气,此皆金陵山景”[3]。在矾头周围加以密集的苔点,在表现江南地区植被密布特征的同时,也使其不会显得过于方正呆板,这种画法与展现陡峭山势与大面积裸露山石的北方画家已截然不同。北宋初期,随着南唐降宋,南北画家的风格在汴京交汇,由于政治因素,江南地区的山水画风格并未受到时人重视,此时的画坛主流是描绘北方寒林的李成、关仝、郭熙、范宽的巨幛式山水;南宋时,院体画虽也描绘江南景色,但其风格面貌与五代时期的江南山水画风格有较大的区别,在皴法上多以大、小斧劈为主,且多了些迎合宫廷审美趣味的雕琢。

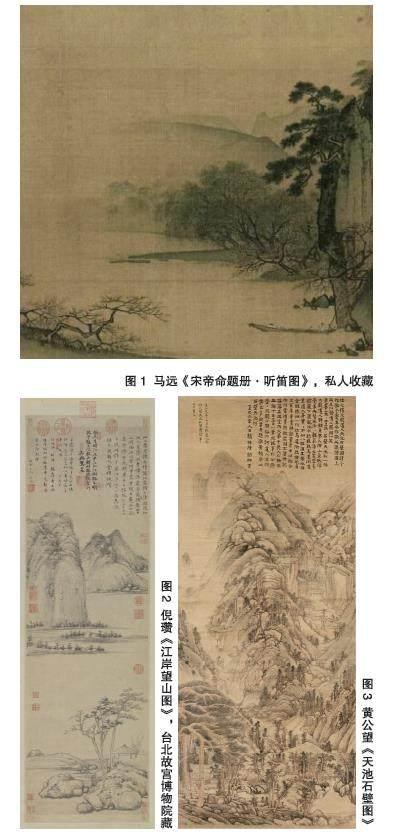

南宋亡国后,元代苛刻的入仕标准和故国情怀使得大批江南士人投入山水画创作中,文人意趣重新成为江南山水画的主流审美取向。此时的江南山水画开始呈现从追求视觉性转向追求文学性的趋势,而这种趋势也顺应了朝代更迭之后,抱有吸收亡国教训心态的江南文人画家渴望摆脱院体风格、寻求创新、得到心性解放的需要。我们可以对比南宋时院体绘画的构图方式(图1)与元代文人山水画常用的“一河两岸”三段式构图(图2),虽有一定的相似之处,但院体绘画更倾向于用视觉的虚实拉开远近,而元代的文人山水画并没有刻意地处理远近关系,即使是远山也运用了大量的皴法进行塑造,但由于大面积的留白拉开了近、中、远景的距离,产生了不同的节奏,也能给人以虚实的感受。元代的文人山水画家已充分意识到画面结构的重要性高于表现对象本身,因此他们对画面结构的表现也更加纯粹和系统,他们重新开始注重皴法对山石的意象表现,且较前人更加行笔自如。这种对于画面结构与表现对象二者之间的权衡,也影响了后世对山水画意趣的评定标准。

元代的文人画家还对江南风格山水画的笔意有了更多的拓展。元代之前的山水画多在绢上绘制而成,在画法上渲染的步骤较为繁复;元代之后,随着生纸技术的成熟,笔墨在生纸上得到了很大的解放。元代的江南文人画家在对山石的处理上重新拾起五代时董巨的披麻皴,如王蒙在此基础上发展出牛毛皴、解索皴来描绘江南厚实繁密的山体,而倪瓒则用折带皴来表现太湖水岸的方解石与水形石。在树法上,他们也比前人精简许多,用最准确的用笔表现物象的结构,勾、皴、擦、点、染的应用更加丰富,这使得树丛之间的层次更为分明。

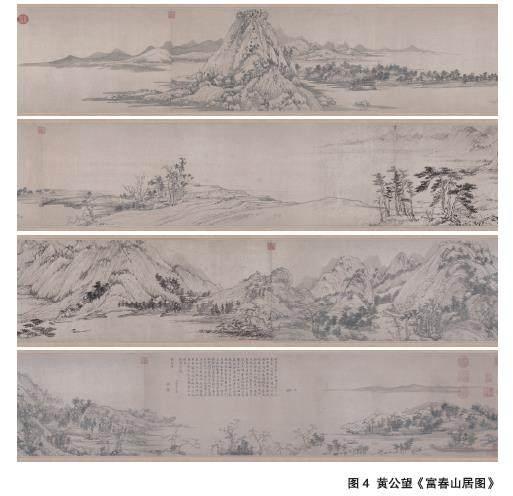

在构图上,元代的文人画家吸收了五代至北宋的北方山水画巨幛式构图,典型作品如黄公望的《天池石壁图》(图3)。但其相比于北方山水取景处,距离山体更远,构图上并不完全饱满,留有一定的余地;减少了山体的深远之势而取势高远;拉长近景的树木,在中景及远景中大面积描绘了江南平缓的丘陵和矾头。将董巨山水画中描绘水岸渡口的长卷中的多段式构图加以凝练形成两种主要的构图方法:一种如前文提到的三段式构图法;还有一种则取平远之势描绘连绵的江南河岸山峦图景,典型作品如黄公望的《富春山居图》(图4)。这种构图继承了前代山水长卷的构图方法,也改变了院体绘画描绘江南山水时僵化的“半边一角”式构图。

在“元四家”之后,一个程式化的江南形象成为文人山水画的经典表现对象。江南地区低缓的山势、圆润的山形结构以及连贯画面的水系与烟云水汽,被后世研究者们通过画论记录和传承,而对经典符号的不同解读又在来自江南不同地区的画家引领下,发展出文人山水画的地方画派。进入明代后,虽然在朱元璋对吴地的打压政策下,诸多文人画家被牵连,加上对延续院体画法的浙派扶持,江南文人山水画一度没落,但这一脉仍然流传下来,不仅被后续吴地一带的杰出画家所吸收,形成了士大夫意趣与市场需要结合、兼具技巧与逸格的吴门画派。明代江南一带商品经济发展,使得吴门画派画家常对江南一带的世俗生活进行描绘。吴门画派画家的很多山水画都是把园林、庭院和农庄作为描绘对象,他们绘画中的山水景色具有鲜明的入世情怀,将宋代、元代文人山水画的空寂萧索一扫而空,取代以对当世世俗生活的赞美。[4]而董其昌提出“南北宗论”,受王阳明心学影响,对南宗笔下的江南又进行极致的凝练,这是一种极具主观色彩的创新。董其昌认为对艺术与自然审美关系的认识不能停留在自然的蓝本上,而是应当有所升华和独悟,绘画表现要强调“士气”而脱略于形迹,具象的“丘壑”与“笔墨”在实践及画论上被明确分离,笔墨成为独立表现画家个人心绪的先决条件。[5]董其昌的松江画派取代吴门画派之后,在文人山水画“崇南抑北”的基调影响下,又在明清之际分化出虞山画派、娄东画派等诸多取法南宗的地方画派,包括四僧和之后的诸多地域画派,也多受到元代文人山水画的影响。

三、结语

江南地区自古以来一直都是文人墨客向往之地,这里的地域风貌符合文人画家的审美需求。元代的文人山水画多取景自画家们身边的真山真水,他们笔下的江南风景与人文来源于生活,亦是他们内心理想境界的外化。元代统一全国后,江南地区在文化与经济上保留原有基础,而民族歧视政策导致的政治失意,使得汉族文人纷纷投身文艺创作,江南文人在绘画上的投入和钻研深度是前代所未及的,江南地区在元代中后期成为文人绘画活动的中心。元代的文人山水画主要取意自五代至北宋时期的江南山水画,受董源、巨然的影响颇深,在披麻皴与矾头技法特点的基础上拓展出更多倾向写意的画法,注重皴法与结构的表现,又融入了部分前代北方山水的构图骨架。“元四家”以后,江南成为文人山水画的重要表现对象,对江南山水经典符号的不同解读,又衍生出后世诸多画派。董其昌“崇南抑北”的论调提出之后,更是奠定了南宗文人山水画一脉长达数百年的主流地位,可见元代山水画的艺术成就之高、影响之深远。

参考文献:

[1]申万里.多元政治文化背景之下的元代江南士人[J].人民论坛,2018(10):140-141.

[2]赵振宇.元代绘画发展的地理格局[J].荣宝斋,2018(03):122-137.

[3]绕自然,黄公望.绘宗十二忌写山水诀[M].北京:人民美术出版社,1959.

[4]魏林志.论吴门画派的艺术特点[J].美与时代(中),2018(03):52-53.

[5]罗奋涛,邓维明.董其昌绘画思想及风格成因浅析[J].三明学院学报,2007(01):99-101.

作者简介:

邓辛陶(1999—),男,汉族,福建莆田人。福建师范大学美术学院在读硕士研究生,研究方向:中国画。