走出历史学科核心素养培养之教学设计的误区

陈伟新

* 本文系国家社会科学基金“十三五”规划课题“家国情怀视域下高中歷史审美化教学策略研究”(课题批准号:XHA200287)的阶段成果。

摘 要:指向高中历史学科核心素养培养的教学设计是以认知心理学和建构主义理论为指导,以学情尤其是学生认知结构为依据,以学生学习需求和学习活动为中心,以情境、史料与问题为基本要素,通过情境嵌入、意义构建、项目学习等策略,全面落实学科核心素养培养,转识成智、立德树人的教学设计。一线教学中,教学设计应尽快走出误区,即以学生的素养培养为目标,远离泛滥的形式主义;以细致的史料爬梳为前提,警惕盲目的拿来主义;以适恰的主题立意为统摄,规避紊乱的碎片现象。

关键词:高中历史 情境嵌入 史料爬梳 主题立意 设计误区

指向学科核心素养培养的教学设计是新课程背景下育人为本、转识成智与情境嵌入的教学设计[1],是保障学科素养落地生根的前提。近年来,相关理论研究成果日益丰富,知网检索“核心素养”并含“设计”已有数万篇论文,但进一步检索“误区”或含“困境”则均不足百篇,历史学科类更是少之又少。笔者在微信公众平台(高中历史教研)管理期间,通过对数千篇设计案例进行研读分析,深感问题之严重,如泛滥的形式主义、盲目的拿来主义、紊乱的碎片现象等,诸多问题更因戴上了“核心素养”的帽子而被忽视,甚至产生严重误导。对此,笔者主要围绕以上三个方面设置问卷,面向全国一线历史教师征集了1000份问卷调查样本(下文简称“问卷”)。本文将综合问卷数据,并以《国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路》一课为例,站在观察研习者、教学实践者的双重视角,从问题出发,呼吁历史教学设计尽快走出误区。

一、教学设计以学生的素养培养为目标,须远离泛滥的形式主义

教学设计以核心素养培养为目标是新课程的基本要求。就历史学科而言,就是要全面关注“人”的设计,突出情境、史料与问题等要素,凸显课堂生成,并将唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释与家国情怀有机渗透,在教学中起到素养引领作用。

但问卷显示,46.5%的参调教师认同一线教师的设计普遍存在形式主义现象,其特征之一是忽视学生。其中,95.1%的参调教师承认自身的教学设计存在以自我为中心的现象,72.1%的参调教师承认存在将学生“套路”成教师课堂呈现的有利工具的现象,在教学设计环节对学情、学习需求和预期效果作细致分析与充分考虑的参调教师占比仅为28.8%。正因如此,很多设计没有从学生解决问题的学习需求出发去确定学习目标和学习内容,缺乏对学生真实情境体验的合理设计,要么内容过满、过深而没有顾及学生的认知水平,要么自问自答以求教学流程顺利推进而没有充分预设学生的思维过程,以致形成了“展示教师个人教学技巧和史学功底”的“教”的设计,却忽视了素养培养的主体是学生这一关键。

此外,形式主义的另一特征是牵强附会。如《抗日战争》一课,将抗战大事记、抗战胜利的原因、南京大屠杀、抗战胜利的影响四个部分分别对应时空观念、唯物史观、史料实证、历史解释与国际视野四个方面进行设计,看似“目标明确”“素养立意”,但这种为强调核心素养而将其机械割裂与组合的方式,显然曲解了核心素养的含义,其忽视了一点:真正的素养培养不是直白地表达出来的,而是在教育教学的潜移默化中长期涵育的。而比之更直白、更典型的则是各种令人眩晕的场景设计,李惠军老师将之概括为“不知所云的互动、游移离散的辩论、滑稽可笑的表演、眼花缭乱的活动等”。这类设计尽管关注了学生,但通常缺乏真实情境和辩证思维问题设计,或者是超越课堂情景设置需求,淡化了学生的理性认知而使教学效果表象化,最终呈现的多是课堂的虚假繁荣,而非学生核心素养培养的有效落实。

形式主义的另一特征是教学载体的非理性运用。问卷显示,55.4%的参调教师将教学设计环节最主要的精力放在课件制作上。笔者管理微信公众平台期间也发现,诸多课件内容与过程设计平平无奇但呈现画面精致炫目,或掩盖了设计者对课标、教材、史料等缺乏深入解读的事实,或沦为课堂宣读的文本辅助,极易忽视学生培养。殊不知,课件是教学实施的载体,若以课件制作代替教学设计过程,将辅助手段等同于设计系统,自然混淆了两者的区别,这是典型的形式主义。

诸如此类,形式主义在历史教学设计中已然泛滥,或外显,或隐蔽。虽不排除其在某些具体层面的探索价值,但指向核心素养培养的设计终究不是表面功夫,更不是以“我”为中心,而是要在教师深入理解课题的前提下,基于基本概念和知识,引导学生搭建理解学习课题的思路,帮助学生完成意义建构,开阔学习的视野,做有机渗透核心素养理念的生本设计,这是教学设计的基本路径和务必明确的首要目标。

二、教学设计以细致的史料爬梳为前提,应警惕盲目的拿来主义

史料是认识、解释和重构历史过程的依据,但“任何一种史料,都不是完全可信,里面可能有错误,可能有虚伪,可能有私人的爱憎,可能有地方及民族的成见,不经精密的考证,即笃信不疑,后患实无穷无尽”。[2]因此,史料爬梳在教学设计中就显得尤为重要,它包含对史料的收集、鉴别、了解和选择等过程,以求“全、真、透、精”。但问卷显示,24.3%的参调教师承认教学设计所用史料直接剪切自他人课件,还有63.9%的参调教师承认所用史料来自史学论著或他人教学课件。也就是说,史料复制剪切自他人课件的最大占比有可能接近88%,足见“拿来主义”风气之盛。

鲁迅笔下,“拿来主义”是褒义词,指积极吸收外来文化长处为我所用,“批判继承”是其基本原则。但78.91%的参调教师对教学设计中的“拿来主义”现象表示担忧不无道理,其原因一是搬运整合,束缚了教学创新;二是盲目拿来,造成史料爬梳的严重漏洞,导致教学设计失真或无效。

1.关于史料的鉴别——求真

梁启超指出:“史料以求真为尚,真之反而有二:一曰误,二曰伪。正误辨伪,是谓鉴别”。[2]但调查发现,仅20.4%的参调教师表示对复制剪贴而来的史料真伪做过鉴别,以致常见史料引用千篇一律,甚至一人有误,人人出错。如《中国古代官员的选拔与管理》一课,大量设计中有“公门有公,卿门有卿,贱有常辱,贵有常荣,赏不能劝其努力,罚亦不能戒其怠惰”这则史料,并标注出处为《礼记》,它不加怀疑地被用作先秦世官制的“证据”。仔细核查会发现,《礼记》中并无相关表述,其主要改编自《晋书》之王沈名作《释时论》,其写作背景是门阀士族对人才的压抑,王沈发泄内心积愤著文揭露当时无德无才、欺世盗名之徒的可憎面目和卑劣用心。显然,该则史料是王沈声讨魏晋门阀政治的体现,以此作为先秦世官制的“证据”并不妥当。况且,《释时论》中“公门有公,卿门有卿”与“贱有常辱,贵有常荣”两句之间另有文句,而全文并无“赏不能劝其努力,罚亦不能戒其怠惰”一句,该材料存在前拼凑、后杜撰的嫌疑。

教学中,在不违背史料原意基础上将长段文献摘编成简短的素材可减少学生文本阅读时间,便于学生把握关键信息,但拼凑并杜撰通常是“注解式”史料教学的惯用技巧,却被不少设计者直接“拿来”使用,后患无穷,务必引起高度重视,从本源上奠定核心素养培养的课程资源基础。

2.关于史料的选择——求精

在史料鉴别基础上进行选择更是史料爬梳的关键环节,就是要进一步辨明其实际价值,并筛选出典型的服务于教学的有效史料,其贵在“精”。张帆先生曾指出“教师选的史料是要服务于教材的,对教材的内容进行补充和解释”。[3]然而,笔者综合公众平台发布的各课课例发现,同一课教学设计,绝大多数作品引用的史料大同小异,同时又呈现出史料越来越多、越来越晦涩难懂的迹象,完全违背了史料选择贵在求精的原则,这显然是“拿来主义”之风下盲目复制并大量堆砌的结果。

在设计《国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路》一课关于南京国民政府统治缺陷时,笔者仅选用了一则史料:

窃自民国成立以来,军阀日事战争……苛征杂税,既未蠲除,而赋税加增,不顾人民之负担力,视人民如草芥寇仇,日在水深火熟(热)之中,而政府尚日日高谈民生主义……名为训政,实行专制,是以民人敢怒而不敢言,民隐何能上达,又何所谓民权主义?

这是吴兴县一地主于1934年给浙江省政府的呈文摘录,原文名为《吴兴县公民孙德呈为赋正赋税太重请求减轻文》。该史料虽属当事人的评论,有较强的主观色彩,但作为提交政府的呈文,其中“军阀混战”“苛征杂税”“民人敢怒而不敢言”等描述当基本属实,诸多不满溢于言表。它以地主阶级的视角直截了当地展现并抨击了南京国民政府统治之下新军阀混战、杂税加增、实行专制等现象,揭示了民生之艰难、民权之虚伪。加之当时国民政府面对日本侵略加剧而寄希望于国联和对外妥协投降的史实,足见其时民族之危难。由此可见,南京国民政府统治违背新三民主义根本设想,其统治缺陷不言自明。如此设计,紧扣教材前后知识,易于学生概括分析但又不失深度,且避免了教师大量罗列、分析史实的繁琐或直接进行史论概括的枯燥,使教学环节精简高效。

精选史料的首层含义是精简,其深一层含义则是精当,防止“以论代史”“先论后史”。《国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路》一课,很容易步入在预设前提的背景下以后来者的、带有鲜明价值评判的史论去解释历史的误区,这就违背了“论从史出”的基本原则。对此,笔者阅读了海内外不同时期、不同层面主要研究成果,然后结合设计需求,筛选出关键史料并进行溯源、查证,精选会议记录、文献报告、文物遗存等一手史料,疏密有致地进行问题设计。如提供1927年至1930年共产党员人数及工农人数比例变化数据,请学生提取信息并说明其反映的问题;提供1931年至1934年部分地区工农银行发行的富有政治意义的货币图文,请学生提取信息说明其对研究中国革命根据地建设的史料价值等,力求精当。

反顾盲目的“拿来主义”,极易造成史料爬梳的严重漏洞并不自觉地踏入教学设计的误区。落实核心素养培养目标,真正做好教学设计,当回归到长期的史料阅读与积累和细致的史料爬梳过程中去。没有阅读与积累,史料的选用就会狭隘,就会对他人作品产生迫切的依赖并盲目地“拿来”;没有细致的史料爬梳,史料的运用很可能会失真,会滥用、误用,就不会真正达成指向学生核心素养培养的目标。

三、教学设计以适恰的主题立意为统摄,当规避紊乱的碎片现象

教学设计中,碎片现象同样是普遍存在的问题,67.5%的参调教师评估了其严重性,其主要表现为历史知识的割裂与发展脉络的断层,其关键在于历史进程逻辑关联的缺失和单元意识的模糊,从而制约学生对历史发展的深刻认识,阻碍历史教学由知识本位向育人本位功能的转变。

以适恰的主题立意为统摄开展教学设计是尽可能规避碎片现象以打通逻辑关联的有效手段,可以让学生获得更加深刻的历史认知和历史思考,对彰显历史教学的核心价值、实现历史教学的根本诉求有重要意义,也是提升教学绩效和教学境界的有效途径。[5]

教学设计中,主题立意易于设立,难在“适恰”。观察发现,不少主题立意要么缺乏整体贯通,高度不够,要么开篇就以设计者鲜明的个人情感列主题、定基调,然后用夺人眼球的标题列框架,再逐一展开印证。前者较普遍,但提升空间大;后者看似主题鲜明,立意高远,但不乏偏论甚至曲意逢迎之失,且大多存在着对史实肆意切割、组合的情况,使历史脉络更加支离破碎、史实更加紊乱。如此设计,教师是否会因自身史学素养的局限而片面解读甚至曲解课题要义?先入为主地将教师的知识与洞见传递给学生,是否限制学生的思维发散?是否违背了循序渐进的施教原则,不利于学生核心素养的内化?

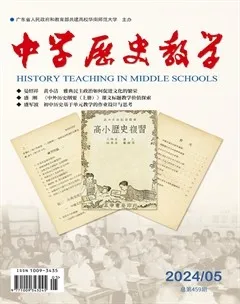

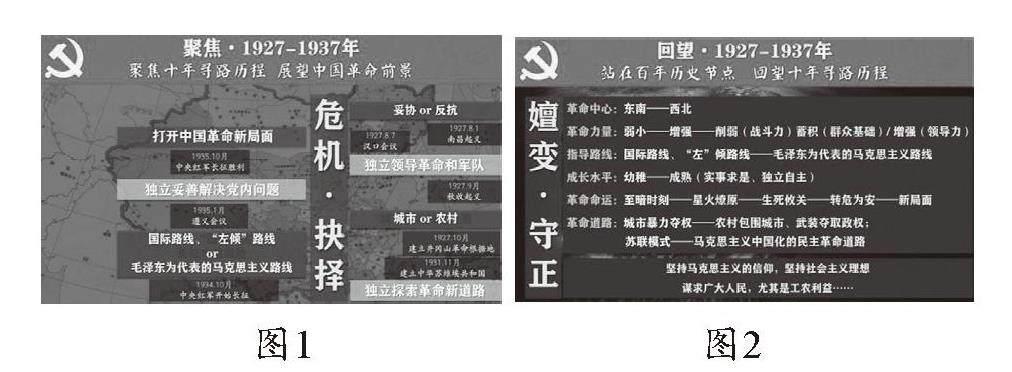

鉴于此,笔者在设计《国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路》一课时,立足新民主主义革命阶段国家出路的时代主题,以“裂变”作为1927至1937年这一具体历史阶段的主题,将全文分为南京国民政府十年统治和中国共产党十年寻路历程两个篇章,以南京国民政府统治“颇有建设、外强中干”和中国共产党“危机与抉择、嬗变与守正”作为双线,由“裂变”之表象挖掘各(下转P30)

(上接P21)自内在之变,即南京国民政府的“变质”与中国共产党的 “嬗变”,形成鲜明对比,构建了“裂变”主题下“变质与嬗变”两个平行主题,立意鲜明。同时重点围绕中国共产党生死抉择的“危”与“机”、十年寻路的“变”与“不变”预设暗线,通过史料解读和历史进程的逻辑解释使知识点相互关联,缓缓推进,使主题立意无需先声夺人地宣讲,自然而然地在“十年聚焦”与“百年回望”环节升华成师生的共鸣。

图1 图2

结尾部分,笔者回归“裂变”这一阶段主题,不仅呼应了1927年国共合作到大革命失败之“形变”、国民政府统治之“变质”和中国共产党十年“嬗变”,而且在理顺本课要旨的同时,更铺垫了1937年最严重的时代“变局”,使“裂变”这一主题更具深度和延展性。同时,以“中国历史的岔路口”为新的话题,对应“中国共产党开辟革命新道路”,追问中国国家出路,洞察南京国民政府与中国共产党在空前严重民族危机之下的时代抉择,将课时主题上升到单元主题,将十年探索上升到国家命运的高度,与史共情,涵养学生深沉的家国情怀。

以适恰的主题立意为统摄开展教学设计本质上是一个不断化繁为简、变散为整、由浅入深的过程,应特别提防因过度的明暗线铺设和本身立意不准、主题散乱而造成碎片现象进一步加剧。同时,更要反复推敲教学语言,精准叙述,高度概括,观照现实,避免以论代史。

然而,无论是碎片现象,还是形式主义和盲目的拿来主义,都不是当前历史教学设计中的个例和仅存的误区,如不防微杜渐,甚至伴随着不少误导性示范而扩散,终将与素养培养背道而驰;任何对策,不管是明确以学生的素养培养为目标,还是强调细致的史料爬梳,以及以适恰的主题立意为统摄,如果不付诸教学实践并不断完善,也终将是空谈。指向学科核心素养培养,走出历史教学设计误区,任重而道远。

【注释】

[1] 李润洲:《指向学科核心素养的教学设计》,《课程·教材·教法》2018年第7期,第35页。

[2] 杜维运:《史学方法论》,台北:三民书局,1986年,第151页。

[3] 梁启超:《中国历史研究法》,上海:上海古籍出版社, 1998年,第40页。

[4] 刘芳芳、张帆:《历史学家谈高中历史教材——张帆先生访谈录》,《历史教学》2019年第9期,第4页。

[5] 周明:《以“课魂”领航历史教学的几点思考》,《历史教学》2014年第3期,第28页。