“一带一路”背景下《国际贸易基础》课程思政研究

徐璐

摘要:在“一带一路”战略背景下,国际化、专业化、高素质、复合型的国际贸易人才是促进中国与沿线国家外贸发展的首要资源与核心要素。因此,全面提升人才培养质量是当下教育教学的紧迫任务,需要高职院校注重专业培养的同时,提升外贸人才的能力素养。那么,如何在专业课程教学中让学生潜移默化地接受思政洗礼是关键。围绕《国际贸易基础》课程的培养目标,选取“一带一路”时政新闻作为导入案例,契合教学内容深入挖掘思政元素,探讨思政教育与专业教育的融合思路和教学设计,实现“求知”与“懂礼”“育人”与“育才”同向同行。

关键词:课程程思政 ;《国际贸易基础》; 一带一路

引言

2023年5月,中国—中亚峰会在西安召开,标志着中国外贸依托“一带一路”战略迎来了崭新的发展机遇,对于从事国际贸易的人才提出了更高的要求,需要国际视野和跨文化交流能力兼备、懂语言和通业务的高素质技能型人才。因此,为了提高高职院校外贸人才的培养质量,将“课程思政”融于国际贸易教学的任务更加紧迫,结合专业课程本身的知识结构和内容,深入挖掘多元化的思政要素,利用时政新闻作为导入案例,做好专业知识与思政元素的良好衔接,是高职教师面临的新的教书育人任务。

一、“一带一路”背景下《国际贸易基础》课程思政的必要性

共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的重大倡议,简称为“一带一路”,其内涵是通过加强国际交流与经济合作的方式,实现我国与沿线国家的优势互补,推动我国的国际发展,为构建命运共同体提供基础和抓手,贸易畅通是“一带一路”倡议的一项基本内容。依托“一带一路”战略,我国外贸发展取得较大突破,同时也面临着风险挑战。首先,沿线国家的政治风险较高。部分国家政治环境动荡不安,影响产品生产、运输等环节,为中国在沿线国家的投资项目增加了不确定性。其次,沿线国家的金融市场存在较高金融风险,对于单一产品外贸依存度较高,增加经贸合作中的不确定性。第三,从事“一带一路”外贸往来业务中,高素质、应用型人才缺乏。由于沿线国家政策、规则和文化习俗的差异性较大,贸易往来中因不熟悉当地的语言习惯和文化习俗,丧失了合作机会。

因此,为了有效解决以上问题,对于高职院校,需要提升外贸人才的风险识别、评估能力,语言运用以及跨文化沟通交流的能力。因此,《国际贸易基础》课程思政建设是重要一环,将思政元素融入到外贸理论、政策等专业知识中,提高学生专业性的同时,培养学生具备熟知国情国策、了解跨文化交流、具备良好的职业素养和诚信的道德品质至关重要。

二、“一带一路”背景下《国际贸易基础》课程思政建设思路

《国际贸易基础》课程思政建设主要以培养紧跟时代、理论扎实、视野开拓、德才兼备的外贸人才为目标,以课程为本,重组专业知识模块,探索思政建设内容,选取导入“一带一路”时政案例,良好的契合衔接专业知识和思政内容,做好深度融合,在实际教学设计中反复摸索,不断改进,以课堂质量检验课程思政的建设成果。

从国际贸易相关概念、基本理论和政策等专业知识角度纵向挖深价值内涵,从政治、经济、社会、文化、生态等角度横向扩展课程广度,融入“一带一路”相关政策和举措增加课程厚度,通过采用案例导入和讨论分析的教学方法以学生为中心提升课程热度。围绕学校立足西安“打造内陆改革新高地”“建设向西开放门户城市”的新定位和新使命,以培养适应我国开放战略,熟悉国际贸易法规惯例与中国贸易政策、有良好的职业素养和高度社会责任感的复合型、应用型国际经贸人才[1]。

三、“一带一路”背景下《国际贸易基础》课程思政实践

(一)《国际贸易基础》课程思政元素挖掘

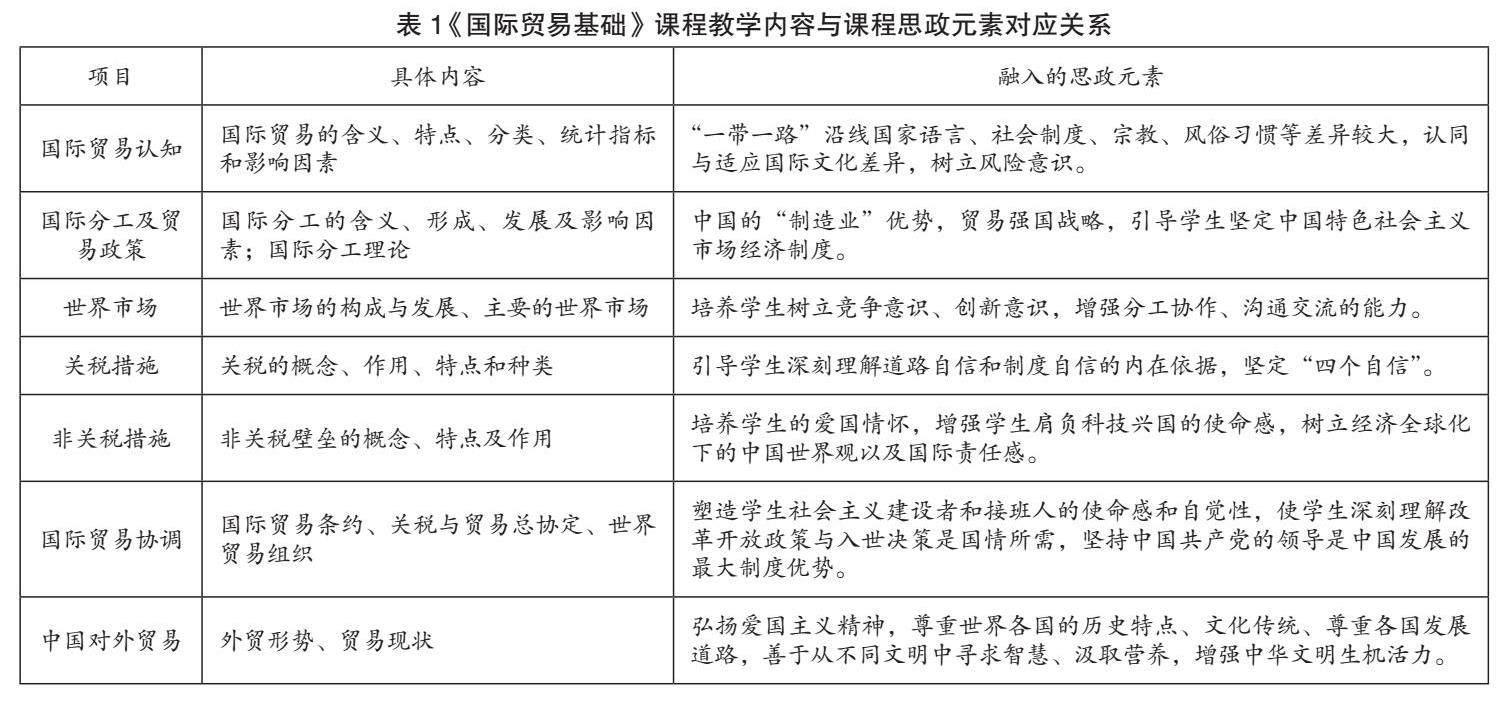

《国际贸易基础》由三部分组成,第一部分是国际贸易基本概念和基本理论,重点介绍国际贸易的形成、发展,国际分工及国际贸易基本理论;第二部分是国际贸易政策,包括关税、非关税政策、出口管理制度等;第三部分是当今国际贸易中的主要现象,包括世贸组织、区域经济一体化等内容。理论性较强,部分学生缺乏学习积极性,对课程重视度不足。在传统的教学模式下,教学目标仅仅局限于掌握书本知识,掌握理论框架。但是,改革后的教学目标是培养学生理论指导实践的能力,同时通过将思政元素融入课程中,注重培养外贸人才的爱国情怀、创新意识、诚信友善等职业素养。引入热点新闻、外贸案例等真实素材,要求学生能够通过理论学习来读懂、掌握、解释经济现象,达到理論与实践相结合,专业与思政相结合[2]。教学内容与课程思政元素对应关系,见表1。

(二)《国际贸易基础》课程思政元素融入

围绕《国际贸易基础》课程的培养目标,结合本课程的教学内容重组了知识模块,引入“一带一路”最新时政新闻作为导入案例,引出本讲知识点并提炼思政元素,将思政教育融入专业课程的学习,将学生的价值塑造融入案例的讨论分析,将“教书”和“育人”两大职能有机地结合起来。

项目一:国际贸易认知。以陕西高职为例,学校立足西安,国家向西开放的前沿,自“一带一路”倡议提出以来,有了新定位和新使命,外贸领域发展有较大的突破,鼓励学生树立“主人翁”意识,利用地缘优势,寻找发展机会。国际贸易专业培养的是从事进出口的外贸人才,在实现自身事业发展的同时,为国家提升外汇储备做出贡献,提升职业自信心和自豪感[3]。

项目二:国际分工及贸易政策。2022年以来,美国强化针对中国制造业的封锁和围堵,制造业领域的外资企业向东南亚、印度等地加速转移,主要原因是地缘政治因素和国家价值观因素造成的,国际贸易是“涉外活动”,受到政治外交等方面的影响较大,引导学生全面客观认识当代中国外贸市场,善于在批判鉴别中明晰是非。

项目三:世界市场。2015年,乘着“一带一路”的东风,西安爱菊粮油积极“走出去”,与哈萨克斯坦签订总计150万亩土地的“订单农业”合作协议,将产区和消费区对接起来,实现互利共赢,打造了一个坚实的西安“海外粮仓”,带动当地就业1000多人。体现中国与沿线贸易伙伴关系交得其道,千里同好,固于胶漆,坚于金石。

项目四:关税措施。爱菊集团提出在哈萨克斯坦投资建厂以来,税务局组建“税务管家”团队,对接企业诉求,讲解中哈两国税收政策,提供涉税专题应对方案。爱菊集团在哈萨克斯坦享受最惠国待遇,获得企业所得税10年减免。体现国家打造服务型政府,不断深化的税务体制改革,为企业提供便捷的咨询服务,为沿线伙伴国家实施特惠税收待遇,促进两国外贸事业的发展。

项目五:非关税措施。国家层面持续推动的各类多边合作协定的签署和贸易便利化措施的落地对于物流供应链顺畅运行十分重要。考虑到容易触发非关税类的品类包括活体动物产品、蔬菜产品等。“一带一路”沿线经济体中部分经济体对于初级农产品贸易合作有较强诉求,重点针对该类商品优化非关税贸易壁垒并发展冷链物流十分必要。

项目六:国际贸易协调。截至2022年末,我国与大部分“一带一路”沿线国家和地区建立了经贸联委会机制,建立电子贸易合作机制,签署经营者互认协议等措施,深化经贸领域务实合作,促进高水平开放。体现贸易双方互利互惠,合作共赢的原则。

项目七:中国对外贸易。2013—2022年,我国与“一带一路”沿线国家和地区货物贸易额年均增长7.96%,占同期我国货物贸易总额的比重从25%升至32.9%。共建“一带一路”这十年,讲述“钢铁驼队+”丝路起点开放新故事,体现“一带一路”沿线伙伴之间的文化差异、文化自信、人际交流、礼仪之邦。

(三)《国际贸易基础》课程思政设计实践—以传统国际贸易方式为例

1.案例简介

2023年11月,在提出“一带一路”倡议的十周年之际,开放的中国迎来了第六届进博会,世界各地超过3400家参展商亮相展览,其中1500多家为“一带一路”沿线国家企业。以第六届中国国际进口博览会作为背景,要求学生提前查阅官方网站,通过查看视频、图片、新闻材料等方式,线上云参展,关注“一带一路”的国家展和企业展,感受历届进博会的盛况及成果,理解展销的概念、特点及作用,了解进口博览会的意义[4]。

2.课前:明确知识和思政目标

对本次课程的教学目标进行确定,一方面要求学生掌握一般贸易、展销、包销、代理等主要贸易方式,结合上海进博会,理解展销的概念、特点及作用。另一方面,通过进博会的辐射效应和“一带一路”的带动效应相得益彰,书写合作、共赢、暖心故事,体现中国对外开放的基本国策不会改变,让学生领悟中国坚持对外开放,共商合作、共享机遇的坚定信心,树立职业自信、岗位自信,讲好中国故事、传播中国精神。

3.课中:融合思政的深度教学

在讲授新课的过程中,引入上海第六届进博会的热门话题,与学生同步浏览官方网站,从视频、图片、音频三种方式带领学生身临其境参观展览,调动学生探究行业前沿动态的积极性,了解第六届进博会的成果举措、亮点内容,与本章世界市场交易方式的展销知识点相结合,总结出展销的作用和特点,考察学生知识的深度和广度,锻炼学生的主观能动性和创造力。充分挖掘案例蕴含的思政元素,組织集体讨论,体会“一带一路”战略的优越性,领悟中国对外开放的坚定信心,增进专业自信和学习自信。鼓励学生作为志愿者积极参与展会,通过自己的实际行动成为中华文化的讲述者、传播者,向世界展示可爱、可亲、可敬的中国形象。

4.课后:深化第二课堂的作用

思政教育不仅在课中体现,第二课堂也是课程思政深度延伸的有效平台。广州广交会、上海进博会、服贸会等重大赛事都蕴含展销的贸易方式,同时包含许多时事热点,涉及经济、文化、社会等领域的最新政策与改革方法,都可进行深度的思政元素挖掘,进一步升华思政教育,发挥第二课堂对大学生思想的影响。通过培养学生关注时事,关注国家前途命运的品质,充分体现思政元素和专业课两者融合的优势。同时,可督促学生观看相关纪录片,例如《跨越中国制造》,解析由“中国制造”到“中国创造”的转型以及国家竞争优势的提升路径,树立品牌意识;纪录片《大国崛起》培养学生以开放的心态打开视野,塑造积极向上的价值观。

结语

《国际贸易基础》思政建设按照分项目模块挖掘思政元素,充实课程内容,明确知识点,利用“一带一路”案例实践作为导入材料和契合点,将专业知识与课程思政有效融合,学懂专业知识的同时如春风化雨般接受思政洗礼,达到“育人”与“育才”的双重目标。

本文系陕西省职业技术教育学会2023年度教育教学改革研究课题《〈网络营销〉课程思政的建设与实践》(项目编号:2023SZX447)的研究成果。

参考文献:

[1]李显显.国际商务谈判(双语)课程思政建设的设计与实践研究[J].对外经贸,2023(04):85-88.

[2]姚文宽.国际经济与贸易专业课程思政教育探索——以国际贸易课程为例[J].现代商贸工业,2023,44(09):32-34.

[3]张新荣.工程教育认证背景下自动控制原理课课程思政教学探索与实践[J].高教学刊,2023,9(14):189-192.

[4]刘兴华,林苑,杨建新等.从中国近代史中挖掘有机化学爱国主义思政案例[J].大学化学,2023,38(11):284-289.

(作者单位:陕西职业技术学院)

(责任编辑:袁丽娜)