浅析自然环境地理因子的整体性

郑皓月

摘要:自然环境的形成深受地形、气候、土壤、水源等因子的影响,不同的地形的形成既有内力(板块运动)作用影响,也有外力(风化、侵蚀、搬运、堆积)作用影响。地形上的差异影响着气候、土壤、水源、生物等的异同。本文以研究板块运动与陆地地形、土壤、大气、水源等自然环境演变的关系入手,通过分析不同地质历史时期的陆地沉积物、化石记录和气候模型,进一步探讨板块运动是如何通过改变陆地地形、山脉、谷地的大小和形状,从而影响全球陆地生态系统、陆地温度和生物分布。从可持续发展角度分析如何因地制宜的开发利用自然环境,研究地球生物生态环境变化神秘现象。

关键词:板块运动;自然环境;气候类型;生物多样性;地形变化

引言

人类赖以生存的自然地理环境主要由大气圈、水圈、生物圈、岩石圈等圈层组成。各圈层并不是独立存在的,各圈层之间相互联系、相互制约、相互影响形成从赤道到两极、从沿海到内陆、从山麓到山顶生物多种多样千姿百态的自然环境。不同的自然环境影响着人类的生产生活。本文以自然环境各要素的相关性着手,分析各自然景观的成因、分布、特点。以可持续发展为方向,以社会、经济、生态可持续发展为己任,坚持人地协调发展、坚持因地制宜地开展生产、生活等经济活动。

一、板块运动对地形的影响

(一)板块运动对地形的演变具有深远的影响

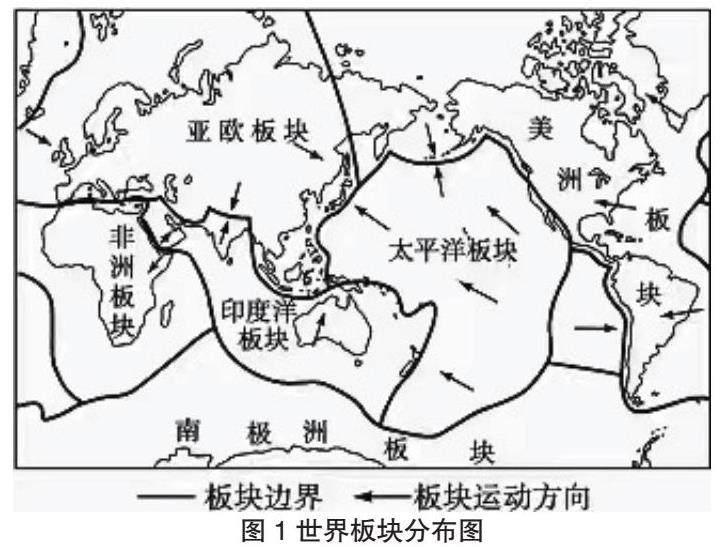

在地球六大板块中可以分为大陆板块和大洋板块。而六大板块不是静止的,是相对运动的,板块的运动又可分为相向运动和相背运动。当大陆板块和大陆板块相向运动时会形成高大的山脉,例如世界最高大的喜马拉雅山脉。当大陆板块和大洋板块相向运动时,在大陆上形成了海岸山脉,如安第斯山脉、落基山脉,而在大洋上形成了海沟,如马里亚纳海沟,或形成了岛弧,如日本群岛。板块相背运动时往往形成裂谷或新的海洋,如东非大裂谷、红海。地壳运动引发了地表的地貌形态改变以及地势高低起伏的塑造。引发了高原山地的隆起抬升、河流与湖泊等水系的构建、火山与地震以及海啸的爆发、滑坡和泥石流等自然现象,见图1。

(二)板块运动是地球表面岩石圈动态变化的关键动因之一

板块运动也会引起火山的喷发。由于板块的挤压或拉伸作用,地幔中的岩浆会冲破薄弱的岩石层或侵入较厚的岩石层。那些冲破薄弱的岩石层岩浆在地表被冷却后形成坚硬的岩浆岩,进而雕刻出特有的火山地形,比如长白山天池等火山锥、火山口等特色地形。因而地壳板块体的运动不只构成了地球岩石圈变迁的关键推动力,同样也是影响地球表层景观塑造的主要元素之一[1]。

二、地形因素对气候的影响

(一)板块运动是地球表面地形演化的重要因素之一

与地球气候变化之间存在着密切的关联。在全球内,板块运动对气候变化产生了深远的影响,通过改变地形、大气环流、气温、降水等多个方面塑造了全球气候的演变过程。

(二)板块运动通过改变地形影响了全球气候的变化

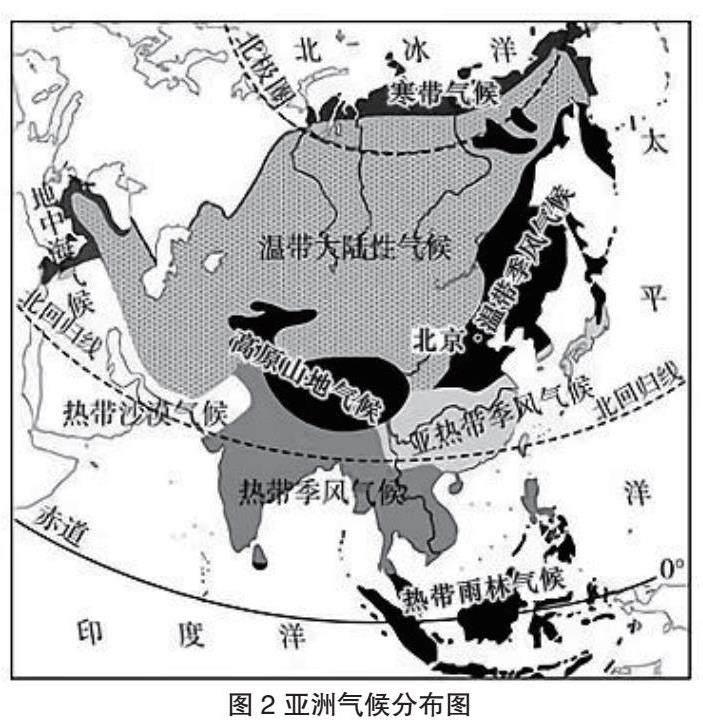

在世界最大的陆地欧亚板块,由于板块运动,使亚欧大陆拥有复杂多样的地形[2]。例如,受亚欧板块和印度洋板块挤压而隆起抬升的喜马拉雅山脉形成了南亚次大陆地区的高山地貌。这种高山地形影响了大气环流的运动,导致了迎风坡和背风坡在降水量大小上的差异。高低起伏巨大的山地气温明显低于平原,形成了气温垂直分布的差异。不同的水热组合形成了不同的气候。如喜马拉雅山脉形成了高原山地气候,而我国受夏季受来自太平洋的东南风影响,从海洋带来了丰沛的水汽,受山地的阻挡形成了迎风坡丰沛的降水,进而形成了夏季高温多雨的温带季风气候,见图2。

\(三)温带海洋气候的形成及差异

在北美的西海岸,北纬40-60度大陆的西海岸,该地全年受盛行西风影响,风从海洋带来了潮湿的水汽,本应导致北纬40-60度大陆降水丰富,生物种类多样,而实际上受美洲板块和太平洋板块的碰撞挤压作用,在北美的西海岸形成了高大的落基山脉,使大陆西侧保留着窄而狭长的温带海洋气候。山脉的东侧由于处于背风坡,降水稀少,形成了温带沙漠气候。与其相似的还有南美洲的巴塔哥尼亚高原气候成因。而在相同纬度的西欧平原,由于没有山脉阻挡,使水汽能够深入内陆,因此形成了广阔的温带海洋气候分布区,见图3。

由于地壳运动,形成多样的地形单元,进而形成了不同的水热组合,因此地球上出现了多姿多彩的气候类型。

三、气候因素对土壤的影响

(一)气温对土壤形成的影响

气候支配着成土过程的水、热条件。对矿物风化和物质淋溶、次生黏土的形成、有机质的积累和分解、土壤的分布规律都有着深远的影响。尤其是土壤的地带性分布规律。气候直接参与母质的风化和淋溶过程、控制著植物和微生物的生长,影响土壤中有机质的积累与分解,决定着养分物质的生物小循环的速率和规模。所以,气候是土壤形成和发育的重要因素,控制着土壤中物理、化学和生物等作用过程的总趋势。一般地说,温度增高10℃,化学反应速度平均增加1-2倍;温度从0℃增至50℃时,化合物的离解度增加7倍。所以在低纬度地区的岩石风化和土壤形成的速度,比中纬和高纬地区的快得多,风化壳和土壤的厚度也比中、高纬地区厚得多[3]。成熟的土壤主要分为四种成分,其比例为,空气20%-30%、水汽20%-30%、有机质5%左右、矿物质45%左右。在不同的自然因子影响下会形成不同类型的土壤,见图4。

(二)降水对土壤的影响

处于湿润温暖地区的土壤,其所受到的风化、淋洗和侵蚀等外力作用较相对于寒冷地区进行得更为强烈;处于干旱和半干旱地区的土壤由于其地表植被覆盖稀疏,土壤更加容易遭受风蚀和水蚀作用影响。不同的气候因素会形成不同的水热组合。气候因素通过影响植被类型而影响着土壤的形成。在高温多雨地区,由于气温高、降水量大,虽然植被茂盛,形成热带雨林自然带,但由于淋溶、淋湿作用显土壤发育往往比较浅薄、有机质含量较低,多形成贫瘠的红壤。在温带季风气候地区,由于降水少,冬季气温低,有机物质分解较慢,往往形成深厚的、肥沃的黑土地[4]。

四、地形、气候因子对自然带的影响

不同的水热组合能培育不同的自然带,如赤道附近全年高温多雨,多发育成板根、茎花的热带雨林带自然带;地中海气候区由于夏季炎热干燥、降水稀少、蒸发强多发育为含有蜡质层的叶片如亚热带常绿硬叶林自然带;温带季风和温带海洋气候冬季温度较低树叶枯黄后脱落,夏季高温水分充足,叶片较大,形成温带落叶阔叶林自然带;在亚欧大陆由于纬度高温度低、深居大陆内部距离海洋远,水汽难以到达,降水量小,形成温带大陆性气候。自然带中植被的树叶为适应寒冷缺水的气候条件,叶片主动萎缩成针状,因此在亚欧大陆内部形成亚寒带针叶林自然带[5]。

在高大的山脈上,随着海拔的升高气温也随之降低,一般海拔每上升一千米气温下降6摄氏度;从光照来看,在山脉的阳坡温度相对较高,阴坡温度相对较低;从降水来看,在山脉的迎风坡降水相对较多,背风坡降水相对较少。因此在同一座山脉,往往形成了不同的水热组合,在纬度较低的低纬度的高山会出现“一山有四季,十里不同天”的自然现象。例如南纬4度附近的乞力马扎罗山自然带变化就是这种现象的真实写照。天山牧民夏季把羊群带到山上放牧,冬季把羊群带到山麓放牧。这也是对水热关系变化导致自然带生长状态变化引起的植被茂盛和枯黄变化的生产生活适应性迁徙[6]。

五、自然环境的整体性

(一)自然要素相互渗透

自然地理环境的各组成要素通过大气圈、水圈、生物圈和岩石圈等物质运动、能量交换,形成了不可分割的整体;没有一个地理要素是孤立的,任何一个地理要素的变化都会引起其它要素的相应变化,乃至自然地理环境整体发生变化,这就是自然地理环境整体性。自然环境的各地理要素呈现出“牵一发而动全身”的特征。板块运动形成了五大基本地形单元,地形参与千姿百态的气候类型形成,不同的气候类型培育着不同的自然带。在自然环境中各地理要素相互联系、相互影响、相互制约,形成一个整体。当自然环境中一个地理要素发生变化时会引起其他要素也跟着发生变化,这种变化称之为自然环境的整体性。例如由于人类的砍伐森林,燃烧化石燃料使大气中的二氧化碳增多,导致了全球气候变暖,进而导致两极冰山融化、海平面上涨,最终陆地面积变小,人类生产生活方式也会随之改变[7]。

(二)自然环境各要素的变化是一个缓慢的、可逆的过程

人类在自然环境中进行着生产、生活可能使自然环境变坏。如围湖造田,减小了湖泊面积,破坏了湖区的生态系统,使生物减产或灭绝;湖泊的调蓄洪峰能力减弱,容易引起洪涝和干旱自然灾害。当人类退耕还湖后,湖泊的调蓄功能得以恢复,减少了洪涝和干旱自然灾害;生态系统得以恢复,生物多样性增加。

结语

人类在生产、生活的活动中要更好地理解自然环境整体性这一理论,理解地球系统的复杂性,并为未来的研究和可持续发展提供了重要启示。气候、地形、土壤等因素的变化对自然环境有深刻影响。通过理解地理各要素相互作用对于揭示地球历史、预测未来变化有着重要指示性,以更全面地理解地球系统的动态变化。人类必须意识到,人的生存紧紧的依赖于自然环境,自然生态系统。人类从自然环境中获取物质和能量,向自然环境中排放废弃物。人类在生产生活中必须学会尊重自然环境,善待自然环境。自觉维护自然环境稳定和谐发展。促进自然环境的社会、经济、生态的可持续发展。因此人类更应该提倡的是符合自然规律的原生态生产、生活。

参考文献:

[1]刘瑞珣.中国近代地质史话——中国石油大学(北京)“地质学论坛”交流报告[J].地质力学学报,2021,27(01):153-155.

[2]胡永云.气候演变和板块运动[J].科学通报,2023,68(23):2979-2982.

[3]王洋.农业规模化经营问题及国际经验[D].郑州:河南农业大学,2016.

[4]孙盛凯,刘新坤,朱旭毅,段霄汉,韩惠芳.土壤可溶性有机碳、氮的迁移淋溶规律研究进展[J]. 山西农业科学, 2022,50(08):1158-1167.

[5]石峰,胡赤,郑伟伟.基于环境因素动态调控的可变建筑表皮设计策略分析—以国际太阳能十项全能竞赛作品为例[J]. 新建筑,2017(02):54-59.

[6]陈玉兰, 焦菊英, 田红卫, 徐倩, 冯兰茜, 王楠, 白雷超, 杨雪.黄土高原归一化植被指数与自然环境因子的空间关联性—基于地理探测器[J]. 生态学报. 2022,42(09): 3569-3580.

[7]郭芸,何小芊,江西省县域经济空间差异及自然环境驱动因子研究[J]. 云南地理环境研究. 2020,32(03):15-24.

(作者单位:辽宁师范大学地理科学学院)

(责任编辑:袁丽娜)