乡村振兴与农村基础设施耦合协调度及区域差异

许湘云 王艳伟 夏子涵 任飞武

摘要:選取中国30个省(市、自治区)为研究对象,以2011—2020年数据为观察样本,使用熵权法与耦合协调度模型,测算研究期乡村振兴与农村基础设施的耦合协调发展水平,在此基础上结合Kernel密度估计和Dagum基尼系数,对比分析四大经济区域乡村振兴与农村基础设施之间的耦合协调度区域差异及动态演变趋势。结果表明,从整体来看,中国各省市乡村振兴与农村基础设施的耦合协调水平呈逐年上升趋势,各区域耦合协调发展水平由高至低依次是中部、东部、东北、西部;从动态分布看,中国东部地区和西部地区协调发展水平出现两级分化现象,耦合协调水平差异较大,这两个区域都存在耦合协调水平较高的省域;中国各省市乡村振兴与农村基础设施耦合协调总体水平的地区差异逐渐缩小,就差异来源而言,区域间差异是四大经济区域耦合协调发展差异的主要原因,但贡献率呈下降趋势,东北地区与西部地区之间的差距逐渐缩小。

关键词:乡村振兴;农村基础设施;耦合协调度;Kernel密度估计;Dagum基尼系数;地区差异

中图分类号:F323 文献标识码:A

文章编号:0439-8114(2024)04-0242-09

Coupling coordination and regional differences in rural revitalization and

rural infrastructure

Abstract: The 30 provinces (municipalities and autonomous regions) in China were selected as the research subject, and data from 2011 to 2020 were used as observational samples. The entropy weight method and coupling coordination model were used to calculate the level of coupling coordination between rural revitalization and rural infrastructure during the research period. On this basis, combined with Kernel density estimation and Dagum Gini coefficient, the regional differences and dynamic evolution trends of coupling coordination between rural revitalization and rural infrastructure in the four major economic regions were compared and analyzed. The results showed that, overall, the coupling coordination level between rural revitalization and rural infrastructure in various provinces and cities in China showed an upward trend over the years. The regions with the highest to lowest levels of coupling coordination development were the central, eastern, northeastern, and western regions. In terms of dynamic distribution, the eastern and western regions of China exhibited a two-tier differentiation in coordination development levels, with significant differences between the two regions. Both regions had provinces with higher levels of coupling coordination. The regional differences in the overall level of coupling coordination between rural revitalization and rural infrastructure in China were gradually narrowing. Regarding the sources of differences, regional differences were the main factors contributing to the differences in coupling coordination development among the four major economic regions, but their contribution rates showed a downward trend. The gap between the northeastern and western regions was gradually narrowing.

Key words: rural revitalization; rural infrastructure; coupling coordination; Kernel density estimation; Dagum Gini coefficient; regional differences

农村基础设施作为农村经济生产和社会发展的重要基础,通过要素直接投入和外溢效应推动农村产业发展、提高农业综合生产能力、促进人口素质提升等方面产生深远影响,是实施乡村振兴战略的应有之义[1,2]。近年来,“中央一号”文件多次提出乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作及农村基础设施建设的重要性和发展战略[3,4],国家通过政策和资金大力支持农村基础设施建设,推进电力、交通、能源等生活性基础设施建设,强化农田水利、农业科技等生产性基础设施建设,旨在提升乡村振兴发展水平,助推新农村建设[5]。乡村振兴与农村基础设施之间存在一定的必然联系,农村基础设施是乡村振兴战略发展的基础,建设农村基础设施有利于推动乡村振兴战略的顺利实施。当前中国各地农村基础设施建设相对完善,全国乡村振兴发展水平和农村基础设施建设发展有了很大的提升,但部分省市仍然将乡村振兴与农村基础设施发展视为两个单独个体并分别制定推进工作进程的计划,忽略了两系统存在相互依赖、相互影响的关系。因此,推动农村基础设施与乡村振兴协同发展、实现二者共生双赢已成为当前农村经济社会可持续发展亟须解决的现实问题。本研究围绕如何科学地对乡村振兴与农村基础设施协同发展程度进行度量这一问题展开探讨,以期能为各地区乡村振兴与农村基础设施协同发展提供参考。

1 文献综述

随着中国乡村振兴战略的实施与推进,国内学者关于乡村振兴的研究越来越丰富,主要围绕以下两方面展开。一是关于乡村振兴的评价与测度研究。张挺等[6]从产业兴旺等5个方面构建乡村振兴评价指标体系,并利用层次分析法与熵权法计算平均权重,对中国35个样本村的乡村振兴水平进行测算。毛锦凰等[7]结合中国31个省份2016年的相关数据,利用AHP与熵权法相结合的综合赋权法确定指标权重,运用TOPSIS方法计算各省域乡村振兴总体水平。李刚等[8]基于乡村“五大振兴”的维度,构建了38个乡村振兴评价指标体系,利用改进熵值TOPSIS灰色关联度模型对青海省乡村振兴水平进行测评。宋丽婷等[9]运用熵值法与均权法相结合的方法,对中国30个省份以及四大区域2008—2019年的乡村振兴水平进行测度。二是将乡村振兴与乡村旅游、城镇化和基本公共服务等问题结合起来研究。吴儒练[10]和唐静[11]基于耦合协调度模型对省域乡村振兴和乡村旅游综合发展水平进行分析。有学者构建耦合协调度模型以探究乡村振兴与新型城镇化之间的关系[12-14],乡村振兴与新型城镇化协同发展是推进农业农村高质量发展、實现城乡共同富裕的战略选择。部分学者构建耦合协调度模型用以探究乡村振兴与基本公共服务之间的关系[15,16],两者耦合协调发展对化解农业农村发展的不平衡不充分问题有重要意义。

近年来,学者围绕农村基础设施发展展开了大量研究,主要围绕以下两方面展开。一是关于农村基础设施的影响。郑晓冬等[17]指出加大基础设施建设力度不仅有利于促进农民增收,也可以改善农村收入分配状况。骆永民等[18]也认为加强农村基础设施建设能够促进农民非农就业,进而促进农民增收。同时,农村基础设施具有减贫的作用,吕新博等[19]和王昕宇等[20]研究表明农村基础设施的改善能降低长期多维贫困发生率和返贫率。还有部分学者以交通基础设施为研究对象,以此验证交通基础设施对农村减贫具有促进作用[21-23]。二是关于农村基础设施发展水平进行测度分析。许庆等[1]运用熵权法、Dagum基尼系数和Kernel密度估计测度了中国2010—2019年31个省份农村基础设施发展水平,并分析其区域差异及分布动态演进。张玉英等[24]运用熵值法、Kernel密度估计和Morans指数测算了黄河流域2010—2020年农村基础设施发展水平,并分析其区域动态演变趋势和空间相关性,结果表明,2010—2020年黄河流域农村基础设施发展水平呈上升趋势。

关于乡村振兴与农村基础设施两个系统方面的研究。郭金玲[25]认为农村基础设施建设是推进乡村振兴的必然要求和重要保障,提高乡村基础设施建设质量可以加快实现乡村振兴目标。王伟等[26]认为农村基础设施是产业繁荣和富裕生活的重要保障,其发展对乡村振兴影响深远。Guo等[27]认为乡村振兴战略的部署和实施,为乡村基础设施建设提供了充足的政策保障。Cen等[28]通过对数字基础设施研究发现,政府需要加强农村数字基础设施建设,以推动乡村振兴。

通过以上的文献梳理,可以发现学界关于乡村振兴与农村基础设施发展进行了大量的研究,对推动乡村振兴与农村基础设施协同发展具有重要意义,但仍存在一定局限性,主要表现:①研究内容上,虽然关于乡村振兴和农村基础设施都展开了丰富的研究,但缺少乡村振兴与农村基础设施协同发展的讨论;②研究方法上,现有研究主要聚焦于理论层面的探讨,对乡村振兴与农村基础设施耦合协调度的定量研究较薄弱。基于此,本研究以2011—2020年中国30个省(市、自治区,不包含西藏、港、澳、台)为研究对象,构建乡村振兴与农村基础设施评价体系,运用熵权法和耦合协调度模型测度两者的耦合协调度,在此基础上,使用Dagum基尼系数和Kernel密度估计探讨耦合协调度的地区差异及演变趋势。

2 指标体系构建与数据来源

2.1 指标体系构建

乡村振兴是乡村全面发展和振兴的综合性概念。本研究依据《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》中的总体要求,遵循数据可得性、科学性及全面性的原则,借鉴已有研究[8.12.29],从产业产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕5个维度层,构建乡村振兴综合评价指标体系,包含5个一级指标、14个二级指标。农村基础设施是提升农村生产力、发展现代农业、增加农民收入、建设现代化农村的重要物质基础,是全面实现乡村振兴的关键所在。根据《中国农村统计年鉴》对农村基础设施统计的分类标准,同时考虑到乡村振兴发展理念,并借鉴已有研究[30-32],将农村基础设施建设分为水电类基础设施、环境类基础设施、交通信息类基础设施、教育类基础设施、社会保障类基础设施5个维度层,构建农村基础设施综合评价指标体系,包含5个一级指标、16个二级指标(表1)。

2.2 数据来源

本研究选取全国30个省(市、自治区,不包含西藏、台湾、澳门、香港)的乡村振兴与农村基础设施指标体系为研究对象,考虑到数据的可获得性,样本区间确定为2011—2020年。指标原始数据来源于《中国农村统计年鉴》《中国统计年鉴》《中国卫生健康统计年鉴》及各省市统计年鉴,另外“中国最美休闲乡村”数据来源于农业农村部官网,“农村贫困发生率”数据来源于国家统计局《农村住户调查和住户收支与生活状况调查》,个别缺失数据采用线性插值法处理。

3 研究方法

3.1 耦合协调水平测度

参考已有研究成果[33-36],本研究采用耦合协调度模型来测度中国乡村振兴系统与农村基础设施系统间的耦合协调水平。耦合协调度具体步骤如下。

1)指标标准化处理。由于指标单位不一,会对结果造成影响,不能直接计算。在测算耦合协调度前对数据进行标准化处理。为了避免标准化后数据为0,对标准化后数据进行平移处理(+0.000 1)。

正向指标:

负向指标:

式中,Zij 表示样本中第i 年第j项指标的原始值;maxZij 表示样本中第i年第j项指标中的最大样本值;minZij 表示样本中第i年第j项指标中的最小样本值;Xij 表示经过处理后的数值,在数据运算过程中可能会出现结果为0的情况,因此在每个数据运算时对所有数据进行非负平移处理并加上0.000 1。

2)计算权重。熵值法是一种客观赋权方法,这种方法可以削弱人为主观因素的影响,能够客观地确定指标权重[37]。因此,本研究采用熵值法确定权重。

式中,[Pij]为各项指标[Xij]在系统中的指标权重;[ej]为单个评价指标的熵值;[Sj]为第j项指标的差异性系数;[Wj]为各项指标权重。

3)计算乡村振兴与农村基础设施的综合评价值。

式中,U1为乡村振兴的综合发展指数;U2为农村基础设施的综合发展指数;A和B分别为两个子系统中各指标所对应的权重;Xij是经过处理后的标准化值。

4)计算乡村振兴与农村基础设施系统耦合度(C)。

5)计算耦合协调度(D)。

式中,T表示协调度;D表示乡村振兴与农村基础设施系统耦合协调度;a和b分别代表乡村振兴与农村基础设施两个系统在协调发展中的重要度,假设两系统重要度相等,则a和b取值均为0.5。

通过对乡村振兴与农村基础设施耦合度、耦合协调度的计算,并参考已有研究[31],对耦合度与耦合协调度等级进行划分(表2)。

3.2 Kernel密度估计

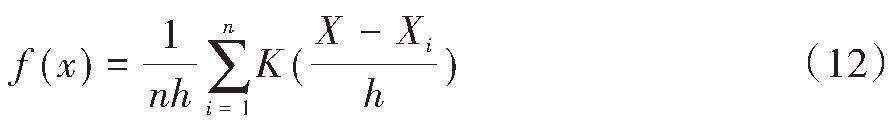

根据已有研究[38],本研究运用Kernel密度方法分析中国四大经济区乡村振兴与农村基础设施高质量发展耦合协调度的分布态势。高斯核函数表达式如式(12)所示。

式中,K(·) 为核函数;X1,…,Xn为各地区的乡村振兴与农村基础设施发展耦合协调水平值;x为均值;n为观测值的个数;h为带宽。

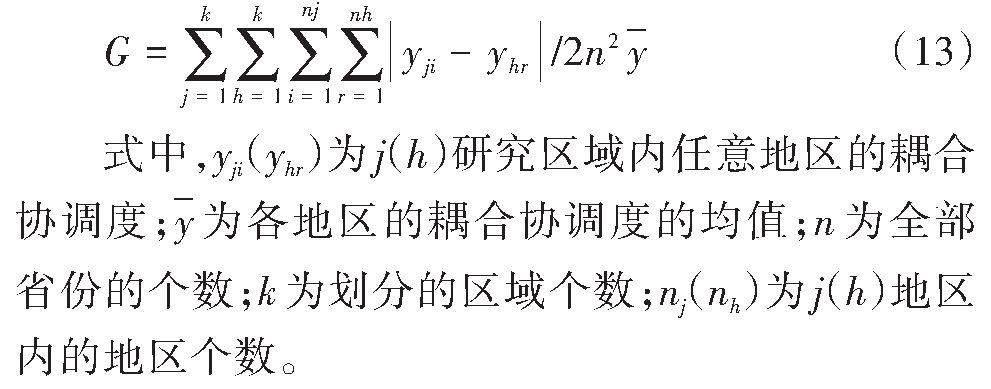

3.3 Dagum基尼系数及其分解方法

相比于传统基尼系数而言,Dagum基尼系数及其分解法将中国四大区域乡村振兴与农村基础设施发展差异的成因从区域内差异(Gw)、区域间差异(Gnb)以及超变密度差异进行拆解与分析(Gt),且G=Gw+Gnb+Gt,如式(13)所示。

4 实证结果与分析

4.1 耦合协调度的测度

为了方便研究中国30个省(市、自治区)的耦合协调水平及空间差异特征,将中国划分为东部、中部、东北、西部4个区域[39]。借助式(11)测算乡村振兴与农村基础设施高质量发展耦合协调强弱,结果如表3和表4所示。

从整体上看,2011—2020年全国乡村振兴与农村基础设施高质量发展耦合协调度整体呈上升趋势,耦合协调值从2011年的0.441增长至2020年的0.603。说明近年来乡村振兴与农村基础设施高质量发展的相互影响相互促进的效果逐渐增强。从耦合协调类型来看,两系统的整体耦合协调类型为勉强协调。2011—2014年两系统为濒临失调,2015—2019年耦合协调类型提升为勉强协调,2020年达到初级协调,表明乡村振兴与农村基础设施协调发展还具有很大的提升空间。

从四大经济区域耦合协调度来看,随着年份逐渐增加,四大经济区两者之间的耦合协调度均不断增加,但区域间差异也明显。呈现中部地区(0.553)>东部地区(0.551)>东北地区(0.536)>西部地区(0.481),即东部、中部、东北地区乡村振兴与农村基础设施耦合协调等级整体属于勉强协调等级,其中东部和中部地区在2019年以后达到初级协调,而东北地区在2020年才达到初级协调。西部地区乡村振兴与农村基础设施耦合协调等级整体处于濒临失调状态,西部地区在2017年才达到勉强协调状态。综合上述分析,全国乡村振兴与农村基础设施发展耦合协调水平呈不断上升趋势,就全国地區的均值来看,虽属于勉强协调类型,但未来乡村振兴与农村基础设施发展具有较大的提升空间。

4.2 Kernel核密度估计动态演进分析

借助Matlab软件绘制2011—2020年四大经济区域乡村振兴与农村基础设施高质量发展的高斯核函数分布图(图1至图4)。

首先,从分布的位置来看,四大区域乡村振兴与农村基础设施发展耦合协调水平总体呈上升趋势,东部、中部、东北和西部地区核密度曲线主峰均存在右移现象。其次,从峰值的特征看,东部、中部、东北和西部地区耦合协调水平分布的峰值在研究期内呈上升趋势,波峰的形状逐渐从宽峰变为尖峰,中部地区与东北地区更为明显,说明各地区乡村振兴与农村基础设施发展的耦合协调度水平差距逐渐在缩小。其中,东部地区主峰在0.6附近,说明东部大多数省份乡村振兴与农村基础设施耦合协调度属于初级协调或中级协调等级。西部地区核密度函数主峰偏右现象显著,2010年主峰位置在0.4附近,说明大多数西部地区省份耦合协调水平较低,属于轻度失调类型,到2018年主峰位置移动到0.5附近,表明其耦合协调度提升较快。最后,从分布形态看,东部地区和西部地区的核密度曲线具有右拖尾现象,说明这两个地区乡村振兴与农村基础设施发展耦合协调水平差异较大,每个区域都存在耦合协调水平较高的省域,如东部地区的江苏和海南;西部地区的四川和甘肃,导致各区域核密度分布呈现拖尾现象。中部地区和东北地区的核密度曲线则不存在拖尾现象,说明中部、东北地区的省域耦合协调发展水平较为均衡。

4.3 基于 Dagum 基尼系数分解法的空间差异分析

借助Dagum基尼系数计算公式对中国乡村振兴与农村基础设施耦合协调度的总体差异、区域内差异、区域间差异及超变密度分别进行计算,以便分析耦合协调发展的相对差异及演变趋势,结果见表5和表6。

由表5可知,全国乡村振兴与农村基础设施耦合协调度总体基尼系数呈稳定上升趋势,由2011年的0.062上升至2020年的0.077,年增长率为24.194%,这说明全国乡村振兴与农村基础设施耦合协调度的空间差异总体上呈扩大趋势。另外,总体基尼系数从2011年的0.062上升至2016年的0.075,年增长率为20.968%,说明乡村振兴与农村基础设施耦合协调度的空间差异不断扩大;但2017—2020年,总体基尼系数保持相对平稳,仅从0.075上升到0.077,说明该时段乡村振兴与农村基础设施耦合协调度的空间差异变动不明显。从区域差距来源及其贡献率看,区域内差距、区域间差距和超变密度的年均贡献率分别为25.245%、46.070%和28.685%,说明区域间差异是造成中国乡村振兴与农村基础设施耦合协调发展差异的主要原因。从变化趋势看,区域内差距和超变密度贡献率总体呈不断上升趋势,而区域间差距贡献率从2011年65.830%下降至2014年的44.733%,降幅达47.162%,说明耦合协调水平差异逐年缩小,呈现一定的均衡化走向,2015—2020年呈逐渐缓慢下降趋势。

由表6可知,从区域内差距的动态演进过程来看,基尼系数呈“西、东、中、东北”递减趋势,均值分别为0.075、0.046、0.043、0.013。其中,西部地区内差距最大,说明西部地区乡村振兴与农村基础设施耦合协调发展的区域内差异最大。从区域间差距的动态演进过程来看,东-西、中-西与东北-西之间的差异最大,耦合协调度基尼系数均值分别为0.096、0.092、0.080,其中东北-西呈下降趋势。东-中和东-东北的差异居中,中-东北的差异最小,均值为0.038,其中东-东北地区间差异经历“下降-上升-下降-上升”的“W”型变动过程,东-中地区间差异变化在2012年后相对平稳。

5 小结与建议

5.1 小结

本研究以2011—2020年中国30个省(市、自治区)的数据,分析了乡村振兴与农村基础设施耦合协调发展水平、耦合协调度区域差异及动态演变趋势,结论如下。

1)在研究期内,中国各省市乡村振兴与农村基础设施的耦合协调水平呈不断上升趋势;东部地区和中部地区耦合协调发展水平良好,从濒临失调逐渐转为初级协调,西部地区耦合协调发展水平相对落后,从2011年的轻度失调到2020年转为勉强协调;整体耦合协调发展水平均值为0.524,各区域耦合协调发展水平由高至低依次是中部、东部、东北、西部。

2)全国乡村振兴与农村基础设施耦合协调总体水平的地区差异逐渐缩小,区域间差异是地区差异的主要来源,就区域内差异而言,东部和东北部地区内部差异均呈缓慢下降趋势,西部地区内部差异最大;就区域间差异而言,东部-西部、中部-西部与东北部-西部的差异最为明显,其中东北部-西部出现下降趋势。

3)高斯核密度图展示了中国东部地区和西部地区协调发展水平两级分化情况,这两个地区协调水平差异较大,每个区域都存在耦合协调水平较高的省域,如东部地区的江苏和海南,西部地区的四川和甘肃,中部和东北地区的省域耦合协调发展水平较为均衡。

5.2 建议

第一,坚持“因地制宜实施”原则。通过对四大地区耦合协调度的时空演变特征来看,2011—2022年全国地区乡村振兴与农村基础设施高质量发展耦合协调度整体呈上升趋势,说明各地区已初步形成协同发展的内生动力,但仍然有较大的上升空间。对于发达东部地区、中部地区,其一,推行新型农村基础设施建设,加大数字技术在农村基础设施中的推进,用数字技术赋能乡村发展,提高农村基础设施使用效率;其二,强化农村基础设施管护,健全管护机制,不仅政府部门要重视农村基础设施的运营管理,还需全社会参与其中,推动共建共享、协同处置,才能有效改善如今面临的基础设施“重建设,轻运营”问题。对于欠发达西部地区,强化顶层设计,偏向农村基础设施建设的政策倾斜和资金投入,优化西部地区农村基础设施质量,补齐其面临的短板问题。

第二,优化各区域耦合协调度的空间布局结构,增强地区间的交流和沟通,实现资源的互补利用,推动区域间的协调发展。通过对四大地区耦合协调度的地区差异性来源的研究可知,乡村振兴与农村基础设施的耦合协调度存在顯著的空间非均衡性特点,其中,东部与西部地区,中部与西部地区差异性尤为显著,因此,在推进乡村振兴发展的基础上,需加强农村基础设施的建设,既要加大政府对落后地区的资金和政策扶持力度,又要发挥地区间的资源优势,缩小区域间的发展差距,此外加强区域间的联系,推动区域间的协调发展。

第三,充分发挥乡村振兴与农村基础设施系统协调发展的作用。对于乡村振兴战略,其一,建立健全乡村人才培养体系,破解乡村人才短缺问题;其二,充分挖掘农村特色自然资源、特色民族文化和特色产业等,打造乡村旅游和乡村优势产业,推动农村地区一二三产业融合发展。对于农村基础设施,一方面,多渠道保障资金投入,加大农村基础设施建设力度。由于农村基础设施建设周期性长、投入成本高、难以吸引农户和社会资本方的投入,政府可以提供一些金融政策(比如信贷支持、财政补贴政策等),积极向上争取资金和扶持政策,提高财政投入农村基础设施建设资金的倾斜比例,确保农村基础设施建设工作有序进行。另一方面,创新投资渠道,鼓励社会资本方的参与,充分发挥社会资本方的技术、资金等优势。鼓励在外创业人员、大学生等积极参与到农村各项工程建设中。

参考文献:

[1] 许 庆,刘 进,熊长江. 中国农村基础设施发展水平、区域差异及分布动态演进[J]. 数量经济技术经济研究, 2022, 39(2): 103-120.

[2] 袁丹丹. 论乡村振兴背景下的农村基础设施建设[J]. 农业经济, 2022(2): 64-65.

[3] 张菀航,耿瑞蝶. 决胜全面建成小康社会,迈向乡村全面振兴新征程——2020、2021年中央一号文件出台背后[J]. 中国发展观察, 2021(24): 18-22, 33.

[4] 杜志雄,陈文胜,陆福兴,等. 全面推进乡村振兴:解读中央一号文件(笔谈)[J]. 湖南师范大学社会科学学报, 2022, 51(3): 10-26.

[5] 管立杰, 赵 伟. 基于DEA-Malmquist的农村基础设施供给效率评价[J]. 统计与决策, 2020, 36(4): 172-175.

[6] 张 挺,李闽榕,徐艳梅. 乡村振兴评价指标体系构建与实证研究[J]. 管理世界, 2018, 34(8): 99-105.

[7] 毛錦凰,王林涛. 乡村振兴评价指标体系的构建——基于省域层面的实证[J]. 统计与决策, 2020, 36(19): 181-184.

[8] 李 刚,李双元,平建硕. 基于改进熵值TOPSIS灰色关联度模型的青海省乡村振兴评价及障碍因子分析[J]. 中国农业资源与区划, 2021, 42(12): 115-123.

[9] 宋丽婷,白永秀. 乡村振兴水平评价指标体系构建与区域差异分解[J]. 统计与决策, 2022, 38(24): 17-21.

[10] 吴儒练. 中国旅游效率与乡村振兴耦合协调测度及时空演化[J]. 地理与地理信息科学, 2023, 39(1): 111-119.

[11] 唐 静. 乡村振兴与乡村旅游耦合协调发展研究——以安徽省宣城市为例[J]. 安徽行政学院学报, 2022(2): 67-72.

[12] 孙 杰,于明辰,甄 峰,等. 新型城镇化与乡村振兴协调发展评估——浙江省案例[J]. 经济地理, 2023, 43(2): 115-123.

[13] 徐 雪,王永瑜. 新型城镇化与乡村振兴耦合协调发展的时空格局及影响因素[J]. 统计与决策, 2023, 39(5): 50-55.

[14] 孟立慧. 乡村振兴与新型城镇化协同发展的现实挑战与路径选择——基于国际经验视角[J]. 西南金融, 2023(4): 71-82.

[15] 何育静,张炜炜. 中国省域农村基本公共服务与乡村振兴耦合协调发展及影响因素分析——基于农村多维相对贫困视角[J]. 重庆社会科学, 2022(8): 48-68.

[16] 周利平,李 翔,左缘缘.乡村振兴与农村基本公共服务耦合协调研究:时空演变及影响因素[J]. 新疆农垦经济, 2023(2): 13-27.

[17] 郑晓冬,方向明,储雪玲.农村基础设施对收入不平等的影响研究——基于中西部5省218个村庄调查[J]. 农业现代化研究, 2018, 39(1): 139-147.

[18] 骆永民,骆 熙,汪卢俊. 农村基础设施、工农业劳动生产率差距与非农就业[J]. 管理世界, 2020, 36(12): 91-121.

[19] 吕新博,孟宪勇,赵 伟. 农村基础设施对动态多维减贫效应影响的实证[J]. 统计与决策, 2021, 37(22): 77-80.

[20] 王昕宇,马 昱. 农村基础设施建设减贫效应研究——基于面板平滑转换模型的实证分析[J]. 农村经济, 2020(3): 47-53.

[21] 陈 垚,汪晓文,张国兴. 交通基础设施对农村减贫的门槛效应研究[J]. 中国地质大学学报(社会科学版), 2021, 21(5): 110-123.

[22] 张莎莎,郑循刚,张必忠.交通基础设施、空间溢出与农村减贫——基于面板数据的实证研究[J]. 浙江农业学报,2021,33(3):553-564.

[23] 谭 昶,吴海涛,徐 辉. 交通基础设施、空间溢出与农村多维减贫[J]. 统计与决策, 2022, 38(21): 82-86.

[24] 张玉英,吕剑平. 黄河流域农村基础设施发展水平、分布动态与空间相关性分析[J]. 南方农村, 2023, 39(2): 41-48.

[25] 郭金玲.农村基础设施建设绩效助推乡村振兴进程的实证研究——基于2016-2018年全国抽样村庄的跟踪调查[J].河南师范大学学报(哲学社会科学版),2019,46(6):37-44.

[26] 王 伟,孔繁利.乡村振兴背景下农村基础设施发展路径研究[J].农业经济,2023(7):42-44.

[27] GUO N, LI H W. System dynamic research on interactive development of rural E-commerce and revitalization[J]. Chinese journal of eco-agriculture, 2019, 27(4): 654-664.

[28] CEN T, LIN S P, WU Q Y. How does digital economy affect rural revitalization?The mediating effect of industrial upgrading[J]. Sustainability, 2022, 14(24): 1-13.

[29] 蔡文伯,贺薇宇. 我国乡村振兴发展水平综合评价研究[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2023, 29(1): 102-116.

[30] 郝二虎, 胡 凯, 陈小萍. 农村基础设施存量的增收效应——基于全国30个省级面板数据的分析[J]. 农村经济, 2015(4): 64-68.

[31] 冯娟娟,弓剑芳,田祥宇. 中国农村基础设施投资公平性测度与评价[J]. 宏观经济研究, 2019(2): 143-160.

[32] 何 翔. 农村基础设施投资公平性与脱贫攻坚成果巩固关系研究——基于2010—2019年省级面板数据的实证分析[J]. 宏观经济研究, 2021(3): 160-175.

[33] 董弋萱. 中国城市创新与经济高质量发展耦合协调研究[J]. 技术经济与管理研究, 2022(7): 42-47.

[34] 王淑佳,孔 伟,任 亮,等. 国内耦合协调度模型的误区及修正[J]. 自然资源学报, 2021, 36(3): 793-810.

[35] 杨慧芳,张合林. 黄河流域生态保护与经济高质量发展耦合协调关系评价[J]. 统计与决策, 2022, 38(11): 114-119.

[36] 陈 涛,杨佳怡,陈池波. 新型城镇化与农业现代化耦合协调度评价[J]. 统计与决策, 2022, 38(12): 70-74.

[37] 祝志川,张君妍,王成岐. 基于熵值赋权的区域“五化”耦合协调测度分析[J]. 数学的实践与认识, 2019, 49(3): 35-45.

[38] 杨孟阳,唐晓彬. 数字金融与经济高质量发展的耦合协调度评价[J]. 统计与决策, 2023, 39(3): 126-130.

[39] 赵文举,张曾莲. 中国经济双循环耦合协调度分布动态、空间差异及收敛性研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2022, 39(2): 23-42.