政策范式变迁视角下转型创新政策的演进逻辑、核心驱动力及优化建议

吴逸菲

摘 要:基于历史分析视角,提炼出创新政策演化的3个阶段,明确当前正处于创新政策的转型阶段,并通过理论分析,挖掘转型创新政策的内涵。运用政策范式理论,试图厘清转型创新政策的演进逻辑和核心驱动力,为转型创新政策制定提供可能的理论支撑。针对中国转型创新政策面临的双重失调问题,提出如下建议:扩大社会组织参与,塑造良性互动的转型创新环境;鼓励用户创新,构建广泛的创新主体网络;增强政策目标的协调性,发挥转型创新政策的综合协调作用;提升政策工具的灵活性,建立具有韧性的转型创新政策工具选择机制。

关键词:转型创新政策;政策范式;可持续发展

中图分类号:F124.3 文献标志码:A 文章编号:1671-0037(2024)4-12-10

DOI:10.19345/j.cxkj.1671-0037.2024.4.2

0 引言

2015年,《联合国可持续发展议程2030》提出,要以平衡和综合的方式实现经济、社会和环境的可持续发展[1]。党的十八大报告提出了“五位一体”的总体布局。在此背景下,创新的目标转向可持续发展,创新的内涵也趋向全面。但是,仅依靠颠覆性的技术创新是无法实现可持续转型的,还需要转型创新政策的支撑。这是因为,可持续转型通常超出了单一政策领域,不能仅靠创新政策来推动,还需要在市场监管或税收规则等其他政策领域进行改革;可持续转型追求的变革方向超越了技术本身,还涉及基础设施、社会参与和市场制度等多维度的变革。因此,转型创新政策超越了技术推动和需求拉动的传统创新政策范式,包含更广泛的政策工具和政策模式。而这些政策模式将有助于创造和发展利基市场,为颠覆性技术创新创造空间,进而推动经济、社会和环境的可持续发展。而理论上,转型创新政策范式的提出进一步拓宽了创新的概念,定义了新的创新过程,指明了创新的方向,提供了一个新的政策框架[2]。

国外学者对转型创新政策的探讨颇多。Schot和Steinmueller[3]认为,科学、技术和创新政策的框架正在发生变革,并提出了“创新政策3.0”的概念框架,从政策干预的原因、创新模式与主体、政策实践和可替代方案等4个方面对转型创新政策进行阐释;Diercks等[4]从创新行为主体、创新活动和创新模式等3个层面分析转型创新政策的概念多样性;Grillitsch等[5]研究指出,转型创新政策应聚焦于政策的方向性、协调性、自反性以及政策需求。总结而言,国外主流观点认为,转型创新政策的框架涉及社会—技术系统的变化[6]。

国内学者对面向可持续发展的转型创新政策的研究较少,且已有研究多侧重于政策实践方面。例如,杨欣萌和何光喜[7]基于对芬兰、南非、哥伦比亚和瑞典的案例研究,总结了国外有关转型创新政策的实践经验;并在此基础上,从历史的视角,提炼出了中国转型创新政策的不同实践模式[8]。

综上可知,国外研究存在区域局限性,且集中于系统视角,政策工具研究不足;而国内研究不充分,缺乏针对符合中国国情的转型创新政策范式的探讨。为此,本文首先从历史变迁的视角梳理了创新政策的演化历程,在总结分析创新政策概念的基础上,从狭义和广义两方面阐释了转型创新政策的基本内涵;其次,基于政策范式变迁理论,围绕可持续发展目标,以创新过程为底层逻辑,以政策要素为核心框架,构建出转型创新政策的新范式;最后,提出推进我国转型创新政策优化的相关建议,以实现可持续发展目标。

1 创新政策的演化历程

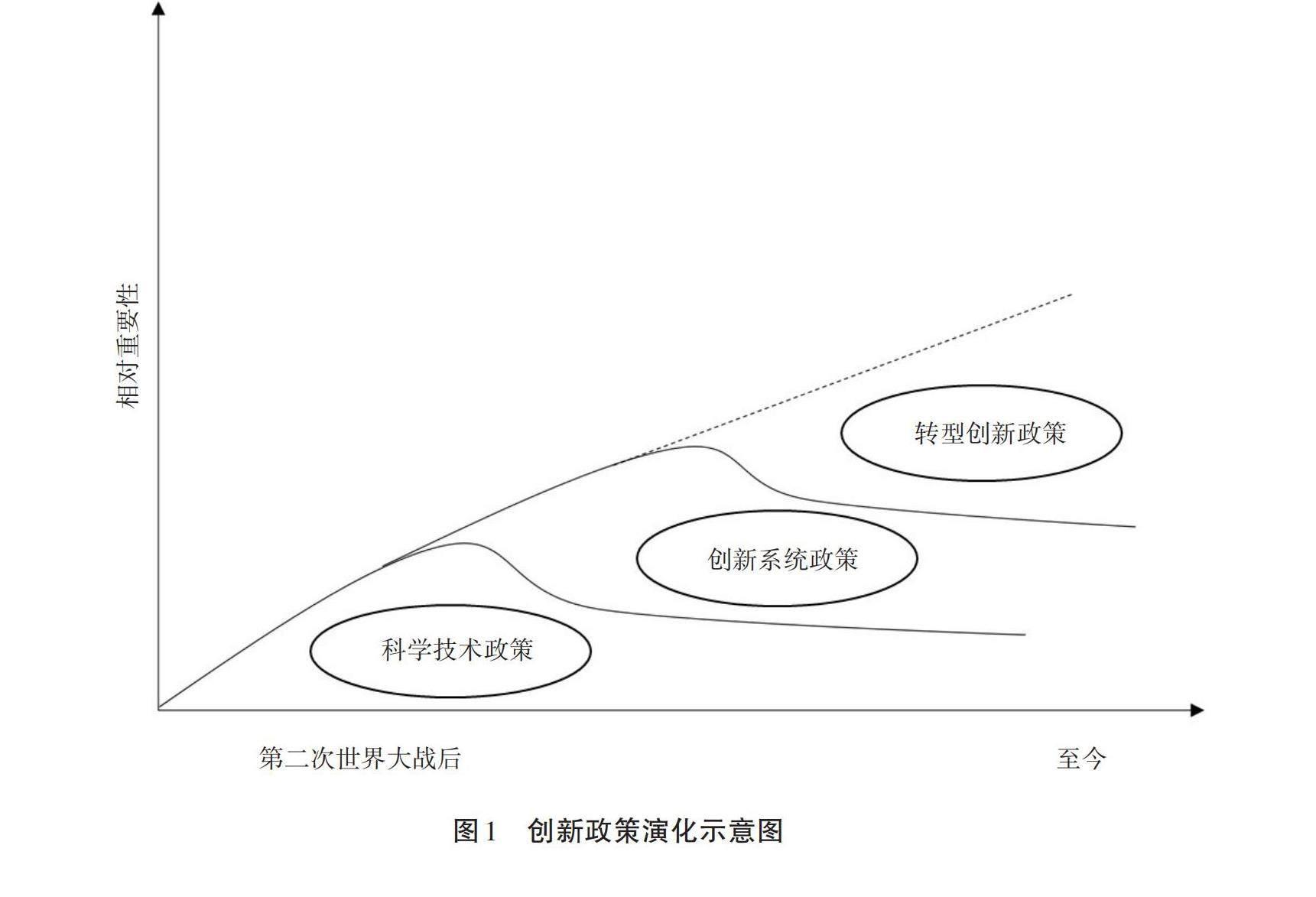

从动态均衡的视角来看,政策演化和变迁是通过政策创新促使政策由失衡状态转向均衡状态的过程[9]。创新政策随时间的推移而逐步演变,且大致经历了3个发展阶段:“创新政策1.0”阶段、“创新政策2.0”阶段和“创新政策3.0”阶段[3]。每一个阶段都有其特定的历史环境,并在理论和实践的演化中塑造出对应的创新模型与框架。

“创新政策1.0”阶段起始于1960年。其历史背景是第二次世界大战后特别是冷战时期,主要发达国家热衷于强化政府在科学研究方面的作用,以维护和平及带来工业经济利益。Solow[10]从理论和实证的角度证实了科学技术对经济增长的积极作用。理论发现和实践经验促使社会科学家开始对技术变革的过程进行研究,并于20世纪60年代提出了创新的“线性模型”。该模型的核心思想是通过政府加大对科学技术研发的投入来解决市场失灵问题,促进经济增长。科学商业化的“投资—回报”是“线性模型”的逻辑基础。其以创新的正外部性为前提,创新过程受到投资和潜在市场经济回报的驱动。

“创新政策2.0”阶段起始于1990年。其历史背景是20世纪70至80年代,石油危机导致的经济危机加剧了国家之间的竞争,发达国家与发展中国家的贫富差距进一步扩大,“线性模型”假设下的知识技术在全球范围内自由流动和转移并未大规模出现。这一现象引发了学术界对“线性模型”的重新审视,并提出了3个方面的思考:①科学和技术知识并非全球性的公共物品,无法自由地跨越地理、文化界限,具有隐性知识的性质[11];②不同主体从庞大研发网络中吸收知识和技术的能力存在差异[12],而这种吸收能力的大小取决于相关研究和应用经验的多少;③技术变革是累积的且具有路径依赖性的[13],在重大颠覆式创新(路径颠覆)和渐进式创新(路径强化)之间存在一种平衡,这种平衡往往会对新进入者设置重大障碍。基于上述思考,哈尼夫等[14]提出了“国家创新系统”这一概念,为创新研究提供了一个新的视角和方法。“国家创新系统”的核心思想是以系统的方式看待某一国家的创新活动和创新过程[15]。在这一思想框架的指导下,“线性模型”升级为“链式模型”。后者是在技术—经济范式的基础上,关注创新系统内部的各主体及其之间的相互联系,并认为这一过程促成了知识的产出与流动。

“创新政策3.0”阶段起始于2010年。其历史背景是进入21世纪,发达国家的国内贫富差距扩大,社会不平等现象日益严峻;大部分低收入国家技术和经济追赶速度缓慢;技术的负外部性影响日益突出,如温室气体排放对环境和气候造成危害等。换言之,随着时间的推移,技术变革过程在时间和空间上的不均衡性日益凸显。面对社会不平等、贫富差距拉大及生态环境问题,创新政策1.0和创新政策2.0均无法给出有效的解决对策。因此,创新政策3.0应运而生。其旨在将社会和环境挑战与创新目标更好地结合起来,实现“社会—技术系统转型”。愈发严峻的社会和环境挑战拓宽了创新政策的目标范围。相较于创新政策1.0和创新政策2.0,创新政策3.0不再单一地以促进国家经济增长为目标,而是更具方向性,如促进社会公平、应对人口老龄化以及保护环境等。这一转变意味着,创新政策3.0开始与养老、环保、教育等功能性政策领域交叉融合,强化了跨学科、跨组织合作,因而创新政策3.0也被称为转型创新政策。转型创新政策力图突破原有科学和技术模式的局限,关注系统层面探索过程的创新,强调创新过程应具有包容性、实验性等特征。总结而言,转型创新政策以社会和环境目标为指导,以经验和學习为基础,推动制度转型,以应对社会挑战。

上述研究清晰展示了创新政策发展的基本脉络,且后一阶段是对前一阶段的发展和迭代,以更加适应时代的需要,进而解决现实问题[4](见图1)。在新的政策目标指引下,转型创新政策的政策工具类型更加丰富,政策主体更加多样,形成了一种新的政策范式。这是对科学技术政策范式和创新系统政策范式的升级,需要新的理论体系来阐释。

2 转型创新政策的基本内涵

2.1 创新政策的概念探析

在阐释转型创新政策的概念之前,须先梳理清楚创新政策的内涵和外延。迄今为止,学术界对于创新政策的定义尚未达成共识。OECD是率先对创新政策进行定义的国际组织。其认为,创新政策应具有整合功能,可兼容科技政策、经济政策、社会政策和产业政策等不同领域的政策,使政府政策成为一个完整的系统。但是,这一定义相对宽泛,缺乏一定的严谨性。学术界对此进行了更为深入的探讨。本文将从3个维度对国内外关于创新政策的概念定义进行分类,即整合视角、包含视角和过程视角。

第一,从整合视角来看。创新政策是一个综合而独立的政策体系,能够与科技政策、产业政策、经济政策等相关政策相融合[16]。Rothwell[17]提出,创新政策是一个整合的框架,包括科技政策和产业政策等。国内学者从更宏观的视角对创新政策下了整合性的定义。例如,陈劲[18]指出,创新政策应是一个完整的体系,以推动技术创新活动的产生和发展为政策目标;具体内容是政府为规范创新主体的行为,制定并运用的各类直接或间接的政策和措施的总和。

第二,从包含视角来看。创新政策与其他相关政策存在包含与被包含的关系。例如,鲍克[19]指出,创新政策包含技术政策,产业政策包含创新政策。创新政策的实质是一种社会经济政策,其是经济政策的核心,以激励技术发展和商业化为目标。罗伟等[20]认为,创新政策被包含于科技政策,其核心是科技政策和产业政策中促进创新的部分。

第三,从过程视角来看。以创新活动为核心,与创新活动相关的各类政策被定义为创新政策。例如,Gaudin[21]认为,创新政策主要包含3个方面的内容,即支持创新主体、培养技术文化和消除创新障碍。叶明[22]从技术创新活动视角出发,认为创新政策是政府推动企业开展技术创新活动的有效工具,具体是指针对企业技术创新的全过程所给予的政策引导和支持。

综合上述研究,本文认为,可以从狭义和广义两个层面对创新政策的内涵进行概括。狭义上的创新政策是指关注科技成果市场化过程的政策,政策目标是实现创新成本最小化和收益最大化,其强调政策对创新活动经济效益产出的指导。广义上的创新政策是指一国政府为促进技术创新活动产生和发展而制定的直接或间接政策及措施的集合[23],其本质是创新的政府激励问题,政策目标是构建完善的国家创新体系。

2.2 转型创新政策的内涵界定

转型创新政策是基于创新政策演化变迁而来的。由于政策具有路径依赖性,传统的创新政策概念和思想并不会完全消失,而是嵌入转型创新政策,通过新旧政策思想的融合,实现创新政策的转型。因此,参考创新政策的基本内涵,亦可以从狭义和广义两个层面来分析转型创新政策的内涵与外延。转型创新政策的概念建立在充分理解创新过程的基础上。而创新过程可以从创新主体、创新活动和创新模式等3个维度来考量。其中,创新主体是指参与创新过程的主体;创新活动是指推动创新发展的活动;创新模式是指创新过程的学习方式和知识形式[4]。要理解狭义的转型创新政策,就需要先剖析狭义的创新过程。狭义的创新过程是指技术变革的商业化过程[24],所涉及的创新主体主要有大学、企业和政府。在创新过程中,政府主要通过直接的资金投入支持大学和企业开展研发创新,或运用政策手段对创新主体的行为进行规范。在创新活动方面,从狭义的角度看,科学突破被视为创新的主要或唯一驱动力,因此科学的进步决定着创新的速度和方向[25]。这种对创新过程的狭义理解来源于创新的线性模型。在线性模型中,创新是一个从研究、开发和演示到新技术扩散的过程。狭义的创新过程是以科学技术的创新模式(STI)为特征的。在狭义的创新过程中,知识可以被明确地表述出来,进而被系统化。因此,狭义的转型创新政策并未摆脱经典创新政策的逻辑桎梏,其本质仍是技术—经济范式。具体而言,狭义的转型创新政策将社会挑战视为研发的优先事项,以大学和企业为创新主体,通过政府研发资助推动科学突破,从而促进技术上的根本变革。

从广义的创新过程看,创新主体除了包括传统的大学、企业和政府外,还包括更广泛的主体,如用户、非政府组织、公民团体等。创新主体的多样性突破了大学、企业和政府“三螺旋”的限制。广义的创新活动具有系统性和复杂性,且组织和机构的复杂网络为创新的发展、扩散和应用提供了环境条件[26]。广义的创新模式具有包容性、开放性、网络化和多样性等特征,强调知识生产是不同主体互动学习的结果,需要融合不同的创新模式和知识形式,如社会创新、制度创新、开放创新以及用户主导的创新等。广义的创新模式不仅是基于科学发现而产生的,还是基于实践、使用和互动(DUI)而产生的,并对隐性和显性知识给予同等关注。由于广义的转型创新政策所面临的社会挑战具有高度的技术、经济和社会复杂性,需要更广泛、更多样化的主体参与应对,因而其强调将用户等其他主体吸纳到创新过程中。广义的转型创新政策强调在市场失灵和系统失灵的双重作用下,不仅要开展科学技术创新,还应重视社会、制度和组织行为的变革创新;既要关注创新的供给侧政策,也要关注影响创新扩散和最终应用的需求侧政策。当前,学术界更为认可广义的转型创新政策这一内涵界定,因而本研究将以广义的转型创新政策内涵为基础展开论述。

3 政策范式变迁视角下转型创新政策的演进逻辑及核心驱动力

3.1 政策范式变迁理论

在1962年出版的《科学革命的结构》一书中,美国科学哲学家托马斯·库恩[27]首次提出了范式(paradigm)理论。库恩并未就“范式”给出明确统一的定义,其认为对“范式”的把握或许只能通过具体事例而得到。通过归纳库恩在《科学革命的结构》中对范式的定性描述,发现范式具有两层含义:第一,范式是开展科学活动的基础,且被科学共同体普遍接受,是用以解决常规科学谜题的模型或模式;第二,范式是科学共同体的共同信念和信仰,是科学活动的世界观[28]。在范式理论中,库恩[27]以范式转换为核心总结出科学发展的基本规律。他认为,科学发展遵循着动态的发展模式,即从前科学到常规科学,再到反常和危机,从而引发科学革命,产生新的常规科学。前科学阶段是范式的初步构建阶段。在此阶段中,不同研究人员聚焦于某一学科的基本理论、观点、方法进行较长时间的辩论。在争辩过程中,有某种学说逐步得到学术共同体的认可,则该学科范式基本形成,科学发展进入常规科学阶段。进入常规科学阶段后,在已有范式的指导下,研究人员深入开展科学活动,不断修正对范式的理解,从而提升新范式的精确性,并扩大新范式的应用范围。然而,科学范式并不是一成不变的,其会受到现实情况的影响。随着理论研究的深入,研究对象和研究问题会发生变化,一些“反常现象”超出了已有范式的解释范围。原有范式未被利用的逻辑空间越来越小,很难解释实践中出现的一些新问题和新现象。这使得学术界对已有范式产生怀疑,范式危机随之而来。库恩认为,危机是科学进步的内在动力,危机的持续积累会促成科学革命的发生,从而推动新的范式取代旧的范式。库恩的范式转换思想从本质上反映了事物发展的历史规律,对于厘清事物的發展路径以及把握其未来走向具有启发作用[29]。

由此,库恩的范式理论及其思想扩展到政策研究中,并得到了广泛应用。政策范式的概念最早是由哈佛大学教授Hall[30]提出的。他认为,政策范式是一个包含不同理念和标准的框架,该框架规定了政策的目标和实现政策目标的手段。Carson等[31]将政策范式理解为指导政策制定者解决问题的共享现实模型。Daigneault[32]认为,政策范式包含4个方面的内容:①反映现实的本质、社会公正以及国家意志的价值观、假设和原则;②需要公众干预的问题;③关于应该选择哪些政策的想法;④实现这些目标的政策手段(即实施原则、工具类型及其设置)。根据上述定义可知,政策范式是政策主体在辨别政策问题的基础上,设立政策目标和选择政策工具的一种分析方式与思维框架。政策制定过程包含政策问题、政策目标和政策工具等3个核心变量。在明晰政策范式概念的基础上,霍尔等[33]提出,政策范式转变可表现为渐进性调整和根本性变动两类。而渐进性调整又包含两种变化:一种是调整政策工具的使用程度;另一种则是同时改变政策工具的类型和使用程度。更进一步地,Skogstad[34]认为,社会科学和社会中的观念等范式永远不会完全消失,且若将诸多不同甚至相互冲突的观念嵌入任何给定的政策范式,其所导致的政策变化是逐步或分层发生的,而非突然发生的。

转型创新政策作为一种新的范式,其产生的背景是人们意识到现有的创新政策无法解决当前危机,即在现有创新政策的指导下,治理机构无法推动社会可持续发展。因此,作为一种新的解决方案,新的政策范式应运而生。根据库恩的范式转换思想——危机是科学进步的内在动力,可推出,在政策范式危机下,政策范式转变时期会出现“思想市场”[30]。

3.2 转型创新政策的演进逻辑与核心驱动力

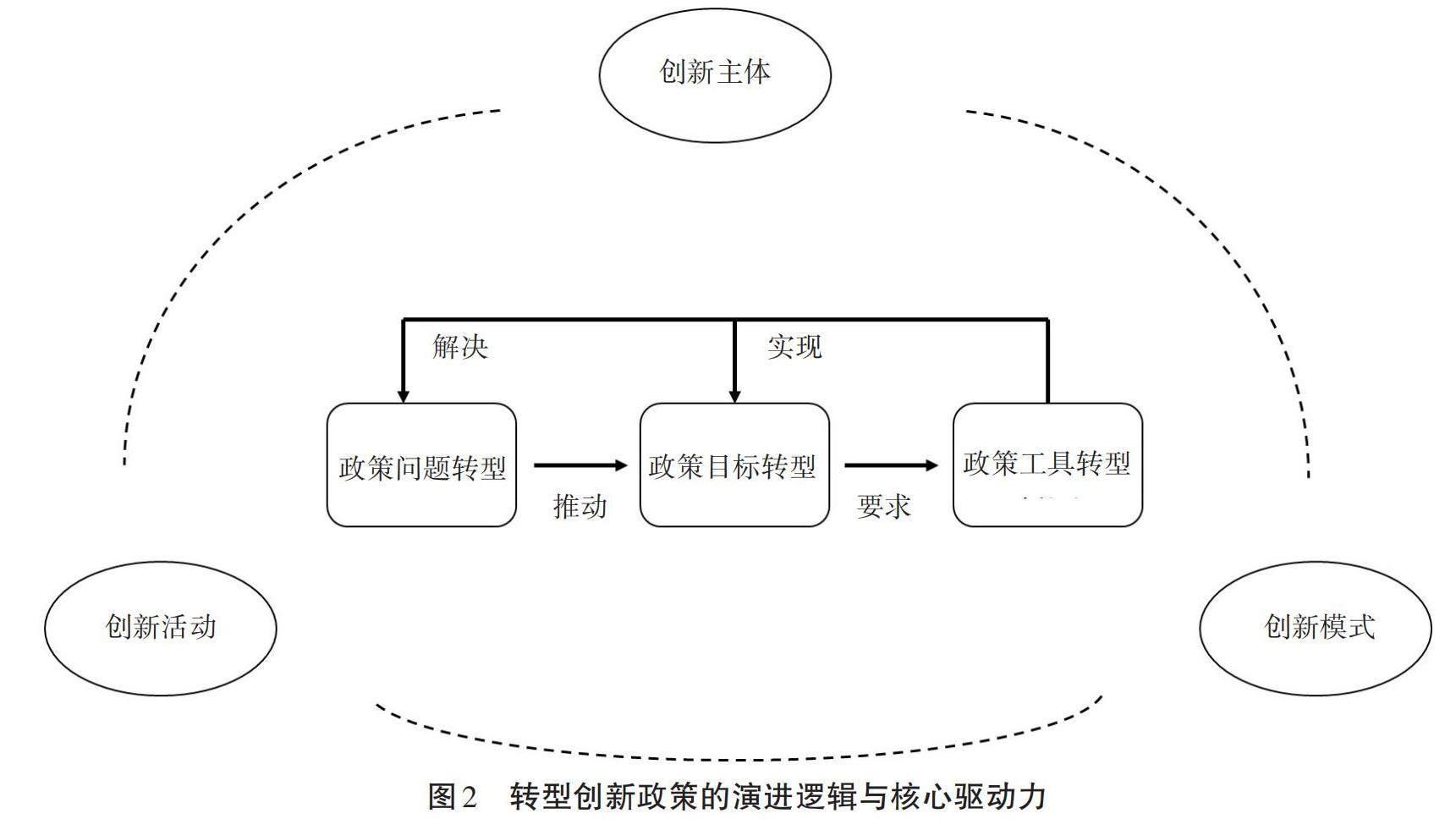

根据以上有关转型创新政策内涵的探讨,转型创新政策范式的演进应建立在创新过程的基础上,即创新主体、创新活动和创新模式构成了转型创新政策范式的演进逻辑。政策范式关键要素的转型是转型创新政策范式演进的核心驱动力,而核心驱动力内部要素之间的相互作用推动转型创新政策范式向前发展,二者之间呈现相辅相成的关系(见图2)。只有当演进逻辑与核心驱动力共同转变时,转型创新政策范式才有突破和落地的窗口。

创新过程作为转型创新政策的演进逻辑,与现实需求和科学技术发展密不可分。进入21世纪以来,全球变暖、资源枯竭和人口老龄化等问题日益严峻,这对科学技术提出了新的要求。其中,气候恶化和环境退化具有全球性特征,涉及广泛的参与主体。对此,无论是在研发创新上还是在政策议程设置上,都需要加强国际合作。与此同时,新兴能源技术为减缓和适应气候变化提供了可能,如太阳能和风能技术[35]。这一可能性亦引发了新的创新活动和创新模式的出现。气候科学研究、清洁能源技术研发、环保组织减碳实践等都成为创新活动的重要组成部分;创新模式不再局限于一国政府的研发投入,还包括全球技术合作、公私合作、用户联盟等。气候和环境领域的变化较为清晰地阐释了创新过程转变与社会发展的密切关系。社会挑战正在重塑创新过程,已有的创新政策框架受到了质疑[36]。因此,目前正在发生的转型创新政策范式演进不仅要以促进经济增长和提高经济竞争力为政策目标,还须具备战略方向性,使社会目标成为创新过程的主要方向[37]。

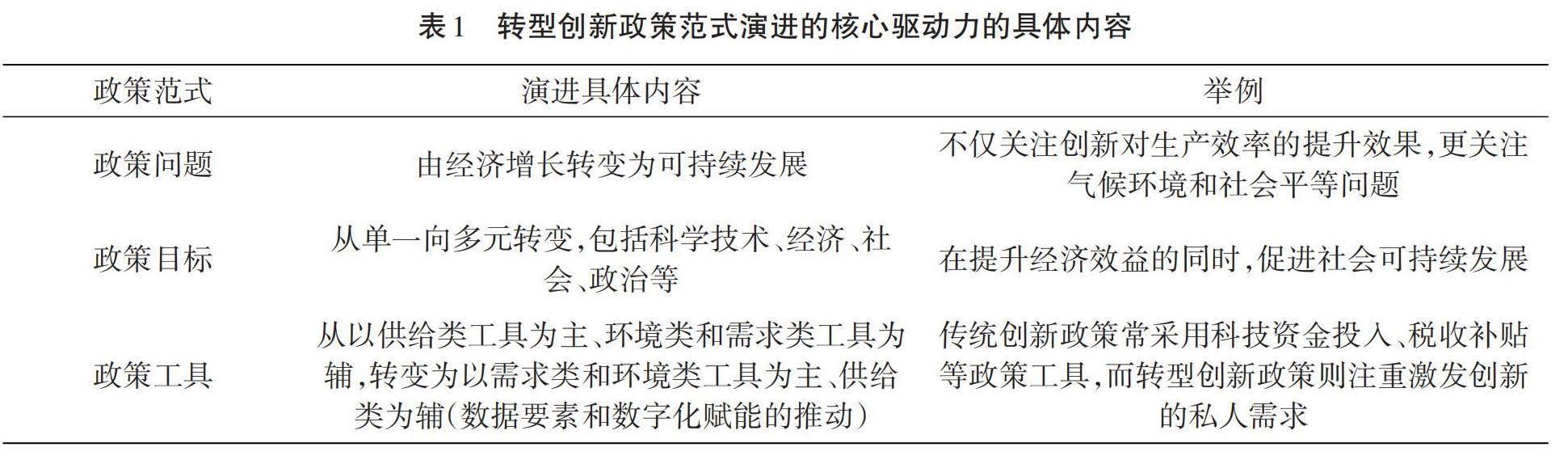

在演进逻辑转变的基础上,创新政策从聚焦主要的经济问题转为聚焦更广泛的社会和环境问题,创新政策与社会挑战的联系愈发紧密。根据霍尔的政策范式概念,可以提炼出政策范式包含政策问题、政策目标和政策工具等3个核心要素,政策范式的转型可以被看作3个核心要素转型的过程(见表1)。作为转型的核心驱动力,3个核心要素之间存在一个完整的逻辑关系。其中,政策问题作为逻辑起点,体现了政策主体特别是政策制定者的价值观念;政策目标应当是基于政策问题,通过政策执行要实现的预期效果和目的;政策工具是为了实现政策目标所采取的一系列手段和措施。因此,3个核心要素呈现出递进关联的互动关系。

政策问题的转变会推动政策制定者和参与者更新政策目标,使政策目标能更充分表达对政策问题解决效果的期待。传统的创新政策范式多关注市场失灵导致的经济问题。转型创新政策范式不仅关注经济问题,而且关注广泛的社会问题、环境问题。转型创新政策范式的政策目标从传统的经济增长转向可持续发展[8]。政策目标的转变则会带动政策工具和手段的改变。政策工具的扩充和重组旨在实现政策目标,解决政策问题。传统的创新政策工具可以分为供给类、需求类和环境类等3种类型。其中,供给类创新政策工具表现为政府对人财物等生产要素的直接供给,提升技术创新相关要素的供给水平,促进技术创新和新产品开发。传统的创新政策范式更注重供给类创新政策工具的应用,常采用科技资金投入、科技基础设施建设等手段。需求类创新政策工具是基于市场维度的拉动促进技术发展的手段集合,表现为政府通过对新型科技产品的采购或价格补贴,为其提供稳定的客户市场,降低创新成果进入市场的风险。转型创新政策范式更注重需求类创新政策工具的应用,旨在增强创新主体的信心和决心,推动技术研发和落地。除了使用传统的公共采购、规制与标准、需求导向的财税政策等手段,轉型创新政策范式力求激发创新的私人需求。这主要是因为数据要素和数字化赋能的推动[38]。数字化时代下,个体消费者不仅是需求方,也是关键的创新要素之一。这一双重角色使个体用户在创新研发和应用中发挥着举足轻重的作用。通过加强对消费者的宣传引导,描绘未来产业、技术、经济愿景与路线图,以及实施面向消费的税收激励政策等手段,加快公众对创新产品的接受速度,进而推动创新成果应用转化。环境类创新政策工具表现为政府综合应用目标规划、财政金融、税收优惠、知识产权、法规条例等政策手段影响创新发展,为技术创新提供良好的政策环境,间接推动技术研发和产品商业化。相比传统创新政策范式,转型创新政策范式更为注重环境类创新政策工具的应用。转型创新政策联盟(TIPC)非常重视试验在转型创新政策探索中的作用,各联盟国从本国实际情况出发,构建了各具特色的试验模式,力图推动转型创新政策的发展。总之,传统创新政策范式的政策工具以供给类为主、环境类和需求类为辅;而转型创新政策范式的政策工具则以需求类和环境类为主、供给类为辅。

4 中国转型创新政策面临的挑战及优化建议

4.1 中国转型创新政策面临的挑战

在全球创新主体多元化、创新活动交叉化和创新模式多样化的转型背景下,中国转型创新政策具有路径依赖性,创新主体相对单一,导致核心驱动力中的政策目标因缺乏多主体的参与及反馈而容易发生偏移。由此可见,中国转型创新政策在发展中面临诸多挑战,主要表现为以下4个方面。

首先,与部分发达国家相比,我国的社会发展存在明显弱势,社会组织作为创新主体的潜能有待充分挖掘。传统的创新政策倾向于政府自上而下对社会组织进行资助,造成社会组织高度依赖政府资源,忽视了自主创新能力的培养。因此,如何挖掘社会组织作为创新主体的潜能以助力可持续发展,是中国转型创新政策设计的突破口之一。

其次,用户作为创新主体的作用仍未得到充分发挥,亟须探索出卓有成效的用户创新模式。主要表现为用户与企业缺乏持续且深入的互动,只有少数企业吸纳用户参与创新过程,而且现有的用户创新仅停留在项目试点阶段,或是项目启动后再征求用户的意见,用户作为一类创新主体的潛能没有被充分挖掘。另外,将用户的见解和需求转化为技术要求的可操作性不强,用户与企业之间缺乏协同性。可见,创新政策在鼓励用户参与创新方面存在不足。

再次,政策目标存在不协调问题。这里主要涉及核心政策主体内部统筹和不同政策主体之间的外部协调。我国宏观层面的规划往往涉及多个政府部门,在实践中,很容易引发政策目标缺位、错位和越位的现象。另外,转型创新政策涉及的创新主体和政策主体广泛,在政策设计和制定时既要收集公众和行业的利益诉求,也要协调不同层级与部门之间的目标,以及平衡经济发展与社会公平之间的关系。

最后,政策工具存在过度刚性约束的问题,导致无法及时回应政策问题的转型。以可再生能源技术创新政策为例,国家发展改革委、财政部和国家能源局的相关政策主要以规范引导和制度约束为主,较少关注技术应用推广[39]。可再生能源技术是可持续转型的重要技术手段,过度刚性的约束不利于释放新技术和新产品的市场潜力,导致创新技术的应用和推广受阻。

4.2 中国转型创新政策优化建议

中国早已开始了转型创新的政策实践,力求营造更具包容性的政策环境。要提升国家的竞争力,就必须推动经济、社会和环境的可持续发展,抓住转型创新驱动可持续发展的历史机遇。针对我国转型创新政策面临的挑战,提出以下4点建议。

第一,扩大社会组织参与,塑造良性互动的转型创新环境。社会团体是公民自愿组成、为实现会员共同意愿的公益性社团,是一种有效的公众参与模式。政府应拓展渠道,营造有利于社会团体发展的客观环境,在经费额度、成员数量等方面放宽限制,扩大社团备案制的应用范围,明确其法律主体地位,鼓励和支持其开展各种社会监督和公益活动[40]。社会组织需要提升组织能力和创新能力,通过与政府、企业、大众媒体和公众合作,引起社会对可持续发展问题的关注,推动政府制定可持续发展相关政策。

第二,鼓励用户创新,构建广泛的创新主体网络。在数字化转型的背景下,数字技术被广泛应用,用户成为不可或缺的创新主体。而用户本身也是重要的数据来源。用户的网络行为数据等作为关键的数字生产要素,促进了技术和产品的更新迭代[41]。需求端的用户已经成为创新过程中重要的创新主体,这一变化使得交互创新成为创新发展的未来趋势。因此,需要扩大终端用户的参与,使转型创新政策能够更加客观、实时地反映公众需求,进而大幅度地提升政策效果。

第三,增强政策目标的协调性,发挥转型创新政策的综合协调作用。既要突出政策目标的战略性、宏观性,也要明确各类政策目标的定位和功能。一方面,划定政策制定部门的权责范围,在以法明责的基础上,遵循公平性和效益性的原则,避免在政策落实过程中出现“缺位”“打架”等乱象。另一方面,完善利益分配机制,充分吸纳企业、公众等的利益诉求,突出政策目标的公共性。

第四,提升政策工具的灵活性,建立具有韧性的转型创新政策工具选择机制。增强创新政策工具组合的协同互补性,在需求型与供给型、需求型与环境型创新政策工具组合的基础上,积极开发其他不同类型的政策工具,同时优化政策工具组合,将对创新的外部激励转变为社会的内在需求,调动各主体的创新积极性[42]。

参考文献:

[1] UNITED NATIONS. Transforming our world:the 2030 agenda for sustainable development[EB/OL].(2015-09-25)[2024-01-11].https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable

%20Development%20web.pdf.

[2] LUNDIN N,SCHWAAG-SERGER S. Work in process-for comments and inputs-agenda 2030 and a transformative innovation policy-conceptualizing and experimenting with transformative changes towards sustainability[R]. Sweden:Lund University,2018:4-7.

[3] SCHOT J,STEINMUELLER W E. Framing innovation policy for transformative change:innovation policy 3.0[R]. Brighton,UK:SPRU Science Policy Research Unit,University of Sussex,2016:17-20.

[4] DIERCKS G,LARSEN H,STEWARD F. Transformative innovation policy:addressing variety in an emerging policy paradigm[J]. Research Policy,2019,48(4):880-894.

[5] GRILLITSCH M,HANSEN T,MADSEN S. How novel is transformative innovation policy?[R]. Sweden:Centre for Innovation,Research and Competence in the Learning Economy (CIRCLE),2020:9-14.

[6] 吕佳龄,张书军.创新政策演化:框架、转型和中国的政策议程[J].中国软科学,2019(2):23-35.

[7] 杨欣萌,何光喜.面向可持续发展的转型创新政策:理论与国外实践[J].全球科技经济瞭望,2020,35(7):1-7,32.

[8] 楊欣萌,何光喜.面向可持续发展的转型创新政策:理论与中国实践[J].中国科技论坛,2021(1):1-9.

[9] 王骚,靳晓熙.动态均衡视角下的政策变迁规律研究[J].公共管理学报,2005(4):31-35,97-98.

[10] SOLOW R M. Technical change and the aggregate production function[J]. The Review of Economics and Statistics,1957,39(3):312-320.

[11] VON HIPPEL E.“Sticky information” and the locus of problem solving:implications for innovation[J]. Management Science,1994,40(4):429-439.

[12] COHEN W M,LEVINTHAL D A. Innovation and learning:the two faces of R&D[J]. The Economic Journal,1989,99(397):569-596.

[13] DAVID P A. Technical choice,innovation and economic growth[M]. Cambridge:Cambridge University Press,1975:58-62.

[14] 莎古芙塔·哈尼夫.国家创新体系概论[M].克里斯蒂娜·查米纳德,本特-艾克·伦德瓦尔,上海市科学学研究所,译.上海:上海交通大学出版社,2019:2-3.

[15] 樊春良,樊天.国家创新系统观的产生与发展:思想演进与政策应用[J].科学学与科学技术管理,2020,41(5):89-115.

[16] 陈光,王继源.我国创新政策转型研究[J].科技管理研究,2016,36(7):1-4.

[17] ROTHWELL R. Public policy:to have or to have not[J].R&D Management,1986,16(1):25-36.

[18] 陈劲.科学、技术和创新政策[M].北京:科学出版社,2013:230-231.

[19] 鲍克.市场经济中的技术创新政策[J].科学学研究,1994(4):47-54,2.

[20] 罗伟,连燕华,方新.技术创新与政府政策[M].北京:人民出版社,1996:121-122.

[21] GAUDIN T. Lécoute des silences:les institutions contre linnovation[M].Paris:Union Généraled?ditions,1978:120-123.

[22] 叶明.中国大中型企业科技队伍创新能力研究[J].科研管理,1995(1):8-14.

[23] 伍蓓,陈劲,王姗姗.科学、技术、创新政策的涵义界定与比较研究[J].科学学与科学技术管理,2007(10):68-74.

[24] ROTHWELL G,ROTHWELL R,ZEGVELD W. Reindustrialization and technology[M]. New York:ME Sharpe,1985:27.

[25] GORDON D J. Between local innovation and global impact:cities,networks,and the governance of climate change[J]. Canadian Foreign Policy Journal,2013,19(3):288-307.

[26] EDQUIST C. Striving towards a holistic innovation policy in European countries-but linearity still prevails![J]. Science,Technology,and Innovation Policy Review,2014,5(2):1-19.

[27] 托马斯·库恩.科学革命的结构[M].金吾伦,胡新和,译.北京:北京大学出版社,2012.

[28] 曾令华,尹馨宇.“范式”的意义:库恩《科学革命的结构》文本研究[J].武汉理工大学学报(社会科学版),2019,32(6):72-77.

[29] 周琛,张晓甦.从库恩的范式转换看经济学理论发展[J].中国集体经济,2008(3):39-40.

[30] HALL P A. Policy paradigms,social learning,and the state:the case of economic policymaking in Britain[J]. Comparative Politics,1993,25(3):275-296.

[31] CARSON M,BURNS T R,CALVO D. Paradigms in public policy:theory and practice of paradigm shifts in the EU[M]. Frankfurt:Peter Lang Publishing Group,2009:18.

[32] DAIGNEAULT P M. Reassessing the concept of policy paradigm:aligning ontology and methodology in policy studies[J]. Journal of European Public Policy,2014,21(3):453-469.

[33] 彼得·霍爾,彭科,温卓毅.政策范式、社会学习和国家:以英国经济政策的制定为例[J].中国公共政策评论,2007(1):1-28.

[34] SKOGSTAD G. Policy paradigms,transnationalism,and domestic politics[M]. Toronto:University of Toronto Press,2011:45-48.

[35] 樊春良.当前科技发展趋势及各国战略应对述评[J].人民论坛·学术前沿,2019(24):14-35.

[36] KUHLMANN S,RIP A. Next-generation innovation policy and grand challenges[J]. Science and Public Policy,2018,45(4):448-454.

[37] SCHLAILE M,URMETZER S,BLOK V A,et al. Innovation systems for transformations towards sustainability? Taking the normative dimension seriously[J]. Sustainability,2017,9(12):2253.

[38] 康瑾,陈凯华.数字创新发展经济体系:框架、演化与增值效应[J].科研管理,2021,42(4):1-10.

[39] 王雪,范丽伟,王文雅,等.基于PMC指数模型的可再生能源技术创新政策量化评价研究[J].中国石油大学学报(社会科学版),2024,40(2):29-38.

[40] 陈润羊,花明.论可持续发展中的公众参与[J].环境与可持续发展,2009,34(4):29-32.

[41] 张超,陈凯华,穆荣平.数字创新生态系统:理论构建与未来研究[J].科研管理,2021,42(3):1-11.

[42] 张永安,关永娟.创新政策工具组合、创新能力与创新绩效研究[J].科技进步与对策,2020,37(21):118-126.

Evolution Logic, Core Drivers and Optimization Suggestions of Transformative Innovation Policy from the Perspective of Policy Paradigm Changes

Wu Yifei

(School of Political Science & Public Administration, Wuhan University, Wuhan 430072, China)

Abstract: Based on the perspective of historical analysis, this paper refines the three stages of innovation policy evolution, makes it clear that the current is in the transformation stage of innovation policy, and explores the connotation of transformation innovation policy through theoretical analysis. Using the theory of policy paradigm change, it tries to clarify the transformation logic and core driving force of transformative innovation policy, so as to provide possible theoretical support for transformative innovation policy. Combined with the double dysfunction faced by China's transformative innovation policy in the transformation logic, relevant countermeasure suggestions are put forward.

Firstly, the historical development of innovation policy is sorted out. Innovation policy has gone through three stages of development: from innovation policy 1.0, innovation policy 2.0 to innovation policy 3.0. The relationship between these three stages is not one of replacing or being replaced, but rather, the latter continuously develops and iterates based on the former, so as to be more attuned to the needs of the times and to solve the real problems.

Secondly, the concept of transformative innovation policy is clarified. "Transformative innovation policy" refers to the emphasis on institutional and organisational behavioural change and innovation in addition to science and technology under the dual role of market failure and system failure. It focuses on both the supply-side policy of innovation and the demand-side policy that affects the diffusion and final application of innovation.

Thirdly, the restructuring logic and core driving force of transformative innovation policy are clarified. The transition of transformative innovation policy paradigm should be based on the innovation process, the innovation subject, innovation activities and innovation mode constitute the restructuring logic of transformative innovation policy paradigm. The transformation of the key elements of the policy paradigm is the core driving force in the policy paradigm, including policy issues, policy goals and policy tools, and the interrelationship of the elements within the core driving force drives the transformation policy paradigm forward.

Finally, suggestions are put forward to promote the optimization of China's transformation and innovation policy. In light of the double dysfunctions faced by China's transformation innovation policy in the logic of transformation, China should focus on the reconstruction of the transformation innovation policy paradigm and construct an extensive network of innovation subjects. It should also strengthen the coherence of policy objectives and the flexibility of policy tools, so as to give full play to the comprehensive coordinating function of transformation and innovation policies. Expanding public participation, and establishing an effective mechanism for public participation.

Key words: transformative innovation policy; policy paradigm; sustainable development