双轨式国家建构与后发国家治理秩序生成

汤峰 杨雪冬

内容提要 在某种程度上,国家建构是政治力量主导下的国家与社会关系的重构,据此提出双轨式国家建构的解释框架。基础性权力拓展与政治吸纳推进是国家建构展开的两条路径,当二者同步推进、相互支撑时,国家建构成功的可能性更大;相反,若二者不能同向而行,且相互消解,极易导致国家建构走向失败。根本原因在于,加强基础性权力能确保国家对社会进行系统性渗透嵌入;政治吸纳则有助于国家将多元化的社会力量整合进体制,壮大支持政权的社会基础,进而弱化反体制力量的作用。以阿富汗为案例的研究初步验证了双轨式国家建构解释框架的有效性,具体揭示了国家建构的展开过程。

关键词 国家建构 民主转型 基础性权力 政治吸纳 后发国家

汤峰,对外经济贸易大学国际关系学院讲师

杨雪冬,清华大学社会科学学院教授

21世纪以来,何以巩固民主成果、提升治理效能愈发受到学界重视。一方面,部分国家在实行西式选举制后,不但未推动善治目标实现,反而导致治理深陷困境;另一方面,全球普遍出现“民主倒退”,不少新兴民主国家出现民主解固[1]。相关国家的实际状况挑战了“转型学派”对民主的美好“幻想”。卡罗瑟斯等呼吁,应终结“民主转型范式”[2]。因此,学界逐渐意识到构建现代国家才是后发国家最迫切的任务。2021年下半年,尚处于国家重建阶段的阿富汗发生突变,塔利班夺取阿富汗主要城市,时任总统加尼“出走”,标志着美国扶持的阿富汗政权垮台。颇为讽刺的是,加尼本人便是國家治理研究专家,曾出版《修复失败国家》一书[3],却未能将自己的理论成功运用于实践。阿富汗重建为深入认识国家建构的复杂性提供了鲜活案例,也是对既有文献判断的挑战。鉴于此,本文开展尝试性研究,力图给出国家建构如何开展的解释框架,从而揭示国家建构得以成功的奥秘。

一、国家建构:概念界定与文献回顾

1.国家与国家建构

自20世纪80年代以来,国家重新成为政治学最重要的分析对象[1]。韦伯认为,国家是在给定疆域中成功地垄断暴力合法使用权的人类共同体[2]。对国家建构的讨论离不开对国家的认识,相关研究大多受韦伯关于国家定义的影响。早期国家建构的相关理论主要关注近代欧洲国家的形成,到20世纪末,第三世界出现数量众多“失败国家”和“脆弱国家”,学界关注的区域才逐渐扩大。

然而,学界对国家建构的理解众多,未能达成共识。颇为关键的原因在于,“国家建构”概念本身蕴含多重含义。郭忠华强调,国家建构至少包含国家从无到有、传统国家向现代国家演变以及“失败国家”向“有效国家”转变这三种含义[3]。因而,从不同视角、选取不同内容进行讨论,对国家建构会得到众多甚至截然相反的认知。杨雪冬指出,国家建构可从两方面理解,其一是具体层面理解,即国家获得相应特征的过程,其二是抽象层面理解,即国家与社会、市场间关系调整、构建的合理化过程。虽对国家建构形成的认识众多,不过相关认识共性是强调国家“能动者”身份以及制度合理化[4]。福山认为,国家建构是在确定领土范围内建立韦伯式的暴力垄断,即加强现有政府机构以及建立新的政府机构[5]。蒂斯指出,国家建构最基本的内容是国家为汲取资源不断向社会渗透的过程[6]。本文将国家建构界定为,国家为维持自身存续和发展壮大,进行制度化建设、使政治过程各主体关系更合理化的过程。某种程度上,“国家建构”是国家主导的“国家-社会”关系的调整过程。

2.国家建构的相关解释

尽管“国家建构的成功”常被提及,却鲜有研究对其明确定义。相较而言,学界对国家建构失败具有更多共识,某种程度上可与国家失败等而视之。国家建构失败是指,“在一国领土范围内,国家政权同时失去有效性、合法性,无法为本国公民提供安全与服务,无法保障社会稳定、实现有效治理的政治现象”[7]。由此反观,国家建构成功是相关国家可以形成相对稳定、有效的治理秩序。梳理文献,国家建构成功的解释大致有历史遗产论、制度设计论以及民主转型论。

(1)历史遗产论历史遗产论主要关注国家建构的历史起源问题,考察历史因素对后世政权建设效果产生的影响,该路径侧重从历史因素解释国家建构成败,包括战争推动论和殖民遗产论两种解释。以梯利为代表的战争推动论认为,西欧国家发动战争和汲取资源的过程,极大地推动了国家的构建,最终促使欧洲近代民族国家的形成[8]。在此过程中,财政机构、法律和警察等政府组织日渐成形,在国家治理中发挥重要作用[9]。基于此,学界产生众多研究成果。有学者考察革命型政权或一党制政权的国家建构何以成功。对一党制政权的研究认为,政党夺得政权前在进行自身建设时,会考虑反对派的强弱和寻租的难易。对手弱小且寻租更容易,将不利于推动政权建设,导致政权脆弱不已、极易崩溃;反之则有利国家的建构[1]。有学者对革命性政权的国家建构开展研究发现,战争能促进有凝聚力执政党的形成,降低统治精英背叛的可能性,国家建构更易成功。相关政权应对危机的概率更高,生命力更顽强[2]。另一部分研究从殖民遗产角度对后发国家建构成效的内在作用机理加以考察。代表性研究认为,统治的类型影响国家建构的效果。在宗主国实行间接统治的地方,常采用分权,不利于国家的构建;相反,宗主国实行直接统治,有助于强大国家建构目标的实现[3]。

(2)制度设计论政治制度往往具有持久性,能影响未来政治行动和政治均衡[4]。国家的制度安排影响经济绩效[5]。阿塞莫格鲁和罗宾逊强调,制度设计决定国家建构的成败,不同的制度选择造成建构国家过程中不同的命运安排。建构失败的国家往往采用汲取型制度,掌权者政治和经济上的大肆汲取侵蚀了国家发展的根基,导致欠发达国家长期陷入国家失败的困境。这些汲取型制度导致国家沦为“掠夺之手”,产生严重的治理危机,“不仅败坏了法律和秩序,而且破坏了最基本的经济激励”[6]。阿塞莫格鲁与罗宾逊对不同制度的区分受奥尔森的影响[7]。当然,他们更加突出制度作用,并将之视为国家建构成效差异形成的根本原因。此外,戈德斯通也将制度视为国家成败的分水岭[8]。因而,据此路径的解释,国家建构的成败取决于制度安排,只要选择好的制度,国家的构建便能成功。

(3)民主转型论欧美较早实现的民主转型一度为全球树立国家建构成功的典范。然而,在第一波和第二波民主化后,民主回潮不可避免。部分国家实行西式民主化后,相继出现经济倒退、秩序丧失等问题。第三波民主化后,类似的难题依旧,转型后部分政权运转低效、失灵,无法有效回应和解决政治社会问题,最终丧失合法性[9]。民主转型对国家建构产生影响常以族群冲突和内战作为“中间变量”。民主化带有不稳定性,可能导致族群冲突。因制度规范低效,政治信任匮乏,民主转型初期往往伴随暴力。民主转型可能诱发族群冲突,影响国家建构,更极端情况下还会发生种族清洗,布隆迪和卢旺达便是例证。迈克尔·曼认为,相较于其他国家,处于民主转型期的国家爆发种族清洗的可能性更大[10]。此外,民主转型也为内战爆发创造契机。战乱造成的经济滞后,动摇了国家的统治基础。黑格尔的实证分析发现,处于转型过程的中间政体更易引发内战,转型过程会加剧不确定性和动乱可能性[11]。曼斯菲尔德等人强调,转型过程使政治精英需要更多民众的支持,而发动战争成为实现上述目标的重要路径[1]。战争诱发的诸多不可控因素致使一国在国家建构的道路上前景渺茫。

3.既有研究评述

这些解释固然有合理性,但亦存在不足。首先,历史遗产论不断遭到挑战。战争推动国家建构论断面临的主要质疑是,其是在考察历史上欧洲国家建构的基础上得出的,结论可能并不适用于其他地区。近代非洲国家的形成主要歸因于民族独立运动[2]。不少非洲国家独立后不再受外部威胁,便失去建构的动力[3]。新近研究指出模仿才是近代东亚国家建构的关键[4]。而且,这一论断对国内战争和国际战争的作用未做区分,二者对国家建构的作用可能截然相反。国际战争推动国家构建,内战却有削弱国家建构的效果[5]。战争推动解释与后发国家的构建实际状况不符。例如,历经多次战争洗礼的阿富汗,国家建构非但没成功,反而沦为失败国家。殖民遗产解释也不断遭到经验事实挑战。例如,有相似殖民经历和地理位置的海地和多米尼加,国家建构的状况截然相反。其次,制度设计论夸大了制度设计的作用。制度设计无法直接带来国家建构的成功。很多后发国家在建构之路上,“照搬照抄”西方制度,国家建构的成效却远不达标。此外,即便采用相同制度,不同国家的建构效果可能有天壤之别。在比较政治领域内的经典认知中,议会制比总统制更有助于维系民主体制的稳固[6]。而采用议会制的泰国,政局却动荡不已。最后,民主转型论也存在解释力不足。转型只是给国家建构面临的困境提供了“时间契机”,并非国家建构的因果性因素。此外,“民主转型论”对政体变迁中政治制度如何失效,以及制度失效与国家建构成败间内在逻辑的阐述尚不充分,且难以回答民主化之前以及未曾发生转型的相关国家的建构情况。尽管早期欧美国家通过民主转型实现了国家的成功建构,但很多国家在民主转型后社会动荡不已。

二、基础性权力、政治吸纳与双轨式国家建构

从实质和基本进程来看,国家建构就是在国家和社会关系调适过程中,确立国家最高权威地位,并将不同政治力量整合进国家制度的政治过程。对后发国家的成功建构来说,此过程集中体现为国家基础性权力的扩展和政治吸纳推进。两者构成了国家建构的双轨,其互动也集中体现了“国家-社会”的互动。基础性权力主要解决国家自上而下渗透、深入社会的问题,是向社会不断输出国家权威的制度安排。若基础性权力无法在国家治理纵向和横向空间范围内展开,只局限于某些地区和领域,会使国家难以真正“凌驾”在社会之上。而政治吸纳则解决了政治系统从社会中吸收新鲜“血液”和力量、消解潜在反对威胁的问题,是自上而下从社会汲取力量的环节。当然,政治吸纳的实现过程更复杂,隐约呈现自上而下与自下而上双向互动的特征。因而,吸纳并非完全能由掌权者操控。若自下而上的诉求强度超出吸纳的承载能力或当局主动吸纳却难以将体制外力量吸收到体制内,都会引起政治动荡,影响国家建构。只有国家对社会权威输出和汲取力量相互配合,国家建构才能成功。

在逻辑上,基础性权力是政治吸纳实现的前提,而政治吸纳能促进基础性权力增强。基础性权力薄弱会削弱当局政治吸纳,诱发不同政治力量间的矛盾和冲突。政治吸纳提升,不仅有助于壮大现有体制支持的力量基础,还能进一步加强基础性权力。概言之,国家建构的核心内容便是基础性权力的扩展和政治吸纳的双重推进,二者的良性互动、相互支撑是国家建构成功的关键。

1.基础性权力扩展的逻辑

基础性权力的扩展,就是将国家影响力施加到国土范围的全域和社会经济的各领域。曼认为,“韦伯看到,官僚化支配了整个欧洲……在存在争夺政治权威的地方,就存在独裁式官僚政治,而民主政体因为要将责任进行中央集中,无疑只会更增强独裁式官僚政治”[1]。曼将国家权力分成专制权力和基础性权力,后者指国家在其领土范围内渗透进公民社会以及逻辑上贯彻政治决策的能力[2],随后被丰富和扩展。基础性权力包含空间和社会两大维度:前者强调国家在其领土范围内的统领能力受到其派生网络的塑造;后者关注国家对社会的整合和规制[3]。基础性权力通过自上而下国家主导的方式展开,是国家意志得以在全社会贯彻的保障。纵向与横向维度构成基础性权力拓展的途径。

对后发国家而言,基础性权力在空间和社会维度上的双向脆弱常常成为国家失败的重要原因。空间维度上,许多后发国家因始终难以下沉国家机器,逐步丧失对地方的管控,中央权威严重受损;社会维度上,国家也缺乏足够力量应对来自社会力量的挑战,其有效规制社会的资源相对匮乏。空间和社会双重维度上基础性权力的薄弱将导致国家建构最终走向失败。某种程度上,基础性权力概念也可理解为国家能力。国家能力指国家在其所统治的领土范围内,通过所掌握的资源实现对社会影响和控制的能力[4]。不少后发国家的建构失效,正是因为缺乏基本的国家能力,基础性权力尤为薄弱[5]。福山强调,后发国家发展的关键在于增强国家力量强度,即提升国家能力,否则易导致国家建构失败[6]。

总之,基础性权力是国家建构成功最为关键内容。现实里,国家建构失效都可归结为基础性权力的匮乏。这也在一定程度上解答了为何即便某国家仿建起西方国家的政治制度,却仍然没能摆脱失败的命运。后发国家普遍弱小,常常被社会“俘获”,难以将自身的意志贯彻于社会[7]。加尼对阿富汗历史的研究同样发现,该国面临的最大难题便是国家难以摆脱宗族部落势力影响,缺乏相应的权威[8]。然而,仅靠加强基础性权力来实现国家建构的成功还远不够。国家建構是一个多种力量参与的复杂过程,若无法将不同力量有效吸纳到国家建构的过程中,则国家基础性权力难以确保在不同地域和领域扩展,反而会不断遭遇挑战。靠强力胁迫或者政治收买,即便短期内可实现政权的稳定,一旦机会窗口打开,潜在不稳定因素就会迸发,更有甚者现有政权还会被颠覆,造成更严重的内乱。

2.政治吸纳的作用逻辑

政治吸纳就是将各种社会政治力量纳入体制之内,并给其发挥作用的适当位置,以实现政治的公共性,减少体制外力量对当局的不满。政党、议会以及内阁等制度常常成为政治吸纳赖以实现的制度化方式。“政治吸纳”(co-optation)一词最早由塞尔茨尼克提出,根据其定义,“政治吸纳是组织将新元素吸收到领导层或政策制定结构中的一种过程,通过此过程可避免对其稳定或者存在可能造成的威胁”[1]。

政治吸纳对国家治理能产生积极的作用,成为掌权者削弱对手、化解威胁的有效手段。第一,相较于压制,政治吸纳是掌权者消解威胁的更有效工具。在非西方选举体制国家,公众尤其是那些受益于宽容体制的个体更有意愿支持宽容的领导人。一旦当局采用吸纳,公众更愿意支持现有政权。此外,政治吸纳还能降低个别不满事件恶化为更极端事件的可能性[2]。另外,通过选择被吸纳的对象,掌权者能分化反对派,增加对手间协调成本。因此,当局可以通过政治吸纳缓和矛盾,化解对现有政权的挑战[3]。此外,政治吸纳还能威慑体制内精英,打消其颠覆执政者念头。第二,政治吸纳所花费的代价较小,压制会给政权带来巨大成本[4]。而政治吸纳能帮助掌权者识别对其威胁最大者,有针对性对付反对者,不必采用宽泛的压制措施,减少了维持政权稳定的成本,在不付出任何重大政治或经济代价的情况下实现相应目标[5]。第三,在效果上,政治吸纳显著延长相关国家的政权存续时间。

在学界关注非西方选举体制国家的政治吸纳前,已有大量研究发现,在西方国家政治吸纳对政权稳定具有促进作用[6]。例如,李普塞特指出,美国工人阶级一旦被整合到体制内,他们的权力意识和政治效能感会增强,意识形态立场易于缓和,更愿意支持现有政权[7]。对非西方体制国家工人运动的研究亦表明,当权者通过制度化安排来拉拢工人,缓和了工人抗议的剧烈程度[8]。概括来说,吸纳有助于执政当局增强适应外部环境变化以及应对社会挑战的能力。马格罗尼等强调,政治吸纳使掌权者建立广大公众支持的执政基础[9]。政治吸纳是国家建构成功必不可少的内容,完全排斥性的政权很难实现长治久安。

政治吸纳同样遵循自上而下的国家主导模式。吸纳为国家提供了“软”手段来应付社会对当局潜在的不满和冲突,扩大现有政权的支持基础,减少社会潜在不安定因素。其通过租金分配、政策妥协以及权力分享等具体机制,实现了国家对社会反对力量整合,最终有助于政权的长治久安。不过,想要实现吸纳并非易事。甘地和舍沃斯基指出,如果反对力量相对更强,那么掌权者倾向采取政治吸纳[1]。然而,这会导致一个现实困惑:即便掌权者愿意吸纳反对派,强大的反对派为何愿“屈居人下”,甘愿接受当局的这种安排?为何不选择继续与当局对抗,力争最终独揽大权?因而,新近研究发现,掌权者实力越强,越可能采用吸纳[2]。本文赞同第二种观点,且将其发展为:只有在基础性权力更强的情况下,自上而下的政治吸纳才更可能实现。否则,即便当局愿意吸纳,也难以实现将反对势力整合到体制内。

3.双轨式国家建构的类型学

基础性权力和政治吸纳能相互促进,但现实中两者并非同步而行。基础性权力的加强并不必然意味着政治吸纳水平的提升。尽管离开基础性权力的保障,政治吸纳往往难以为继,但政治吸纳水平与基础性权力的强弱间并不具有必然的因果联系。现实中,不同国家在两大维度上的具体情况存在多种可能性。在部分国家有基础性权力拓展却缺乏有效的政治吸纳,或者有政治吸纳的加强却不具备强大的基础性权力等情形,因而导致国家建构的效果千差万别。

鉴于此,本文在前述基础上提出国家建构路径的类型学,基础性权力和政治吸纳的不同组合,会产生四种主要的国家建构效果模式。需强调的是,相比较而言,在国家建构的复杂过程中,基础性权力优先政治吸纳。

这四种国家建构模式分别是:

第I种成功型。在国家建构进程中,国家基础性权力很强,同时政治吸纳的意愿和能力也高,则国家建构更易成功。国家在横向和纵向能渗透更多的社会领域,且能积极从社会中吸纳力量、壮大体制。两者相辅相成,推动国家建构走向成功。例如,新加坡便属于这种类型,独立以来的新加坡在国家建构上实现了基础性权力和政治吸纳的双向增强和良性互动,取得了举世瞩目的国家治理绩效。

第II种短期成功型。当基础性权力较强,但执政者政治吸纳意愿不足时,会采取强制方式抑制反对力量的发展,即便国家建构在一定时期实现较大推进,但最终会随反对力量的壮大,打破与执政者之间的平衡,导致国家建构的顿挫。如蒙博托掌权下的扎伊尔〔今称刚果(金)〕、阿明统治下的乌干达等。

第III种短期稳定型。当国家的基础性权力较弱,但执政者有着较高的政治吸纳意愿,形式上呈现出高吸纳水平但实际的吸纳能力有限,就会出现国家建构的短期稳定,但难以持续深入的局面。例如独立战争胜利后初期曾一度采用邦联体制的美国、在二战前建立的阿富汗查希尔王朝等。

第IV种完全失败型。国家的基础性权力薄弱,而执政者既无吸纳意愿,也缺乏吸纳能力。国家不仅难以有效渗透社会各个方面、维持基本的秩序,而且执政者也无法从社会中吸收力量、壮大自身,消解社会的不满与威胁,两者的叠加就会导致国家长期处于涣散中,以及政局持续动荡。这也是所谓“脆弱国家”的典型状态。索马里、海地以及当下的阿富汗都可以归入此类。

现实社会里,基础性权力和政治吸纳处于“连续谱”状态,两者存在多种情形,因而两者组合多种多样,国家建构的效果也存在多种可能。为研究便利,本文仅呈现了四种最理想类型。下文选择阿富汗作为典型案例进行分析,从实证层面对解释框架进行检验,以进一步阐释本文的核心论点。

三、案例检验:来自阿富汗的初步证据

选择阿富汗作为检验的案例,除因其最近发生了重大政治变动,更主要的考虑在于,阿富汗自近代以来,受外部力量的强力干预,曾采纳过多种理论上设计良好、意图明确的国家建构方案,遗憾的是都遭遇了重大挫折。反而是起于本土、带有鲜明的宗教激进主义色彩的塔利班再次夺取了政权。该国无疑是值得深入分析国家建构成效的一个典型案例。

1.阿富汗国家建构的曲折历程

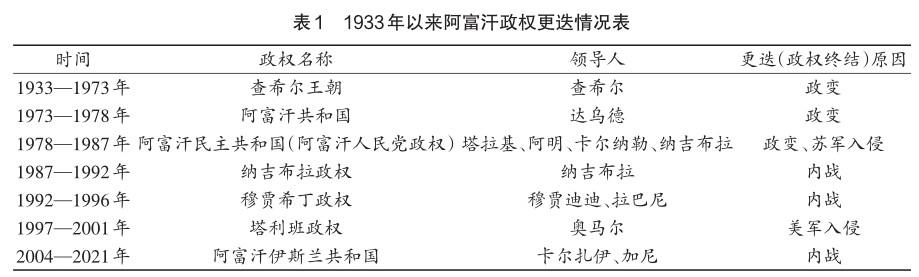

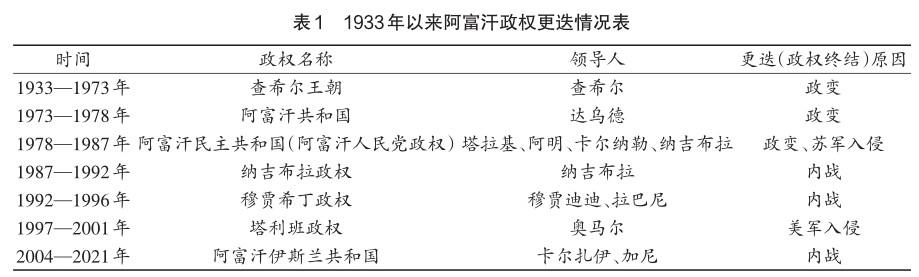

1919年,阿富汗正式结束殖民统治,赢得国家独立。自独立后至今,阿富汗先后采用君主制、共和制等不同的政治制度。20世纪30年代以来,更是相继建立查希尔王朝(1933—1973)、阿富汗共和国(1973—1978)、阿富汗民主共和国(1978—1987,即阿富汗人民党政权)、阿富汗共和国(1987—1992,即纳吉布拉政权)、阿富汗伊斯兰国(1992—1996,即穆贾希丁政权)、阿富汗伊斯兰酋长国(1997—2001,即塔利班政权)以及阿富汗伊斯兰共和国(2004—2021)等多个政权(见表1)。

20世纪60年代起,阿富汗开始频繁经历政权更迭。特别是1973年以来,阿富汗政治局势非常不稳,国内战事不断。1978年,达乌德政权被阿富汗人民行动党推翻,塔拉基成为新政权的最高领导人。然而,人民行动党内部很快发生政变。塔拉基被推翻,阿明成为新任最高领导人。紧接着,苏联暗杀阿明,扶持了阿富汗的新领导人上位,并在1979年正式入侵阿富汗。直到戈尔巴乔夫时期,苏军才完全撤出阿富汗。在苏军撤离阿富汗时,国际上承认的阿富汗合法政府是纳吉布拉政府。苏联解体后没多久,阿富汗人民行动党政权便被国内游击队打垮。随后,穆贾希丁执掌阿富汗大权,不过,此时阿富汗主要处于军阀混战中,仅存在名义上国家领导人。1996年,塔利班最终打败各方势力,成功夺取政权,原有的穆贾希丁政权的领导人则与其他军阀聚集北方,组建了“北方联盟”对抗塔利班(也是当时国际上承认的阿富汗合法政权)。直到2001年,在美国军事介入下,阿富汗塔利班才最终被击溃,北方联盟重新入主喀布尔,宣告塔利班政权垮台。到了2004年,在美军支持下,阿富汗举行西式选举,建立民选的总统制政府。在国外受教育且受美国支持的卡尔扎伊和加尼先后担任总统。

由上不难看出阿富汗国家建构一波三折,从没有任何政权真正实现对阿富汗全国范围内行之有效的管理。现今阿富汗已成为公认的“失败国家”。加尼政府垮台,宣告了美国对阿富汗民主改造的失败。

2.阿富汗国家建构困局的成因

既有理论似乎都能对阿富汗某個历史阶段的构建情况提供一定解释力,然而却都无法完全回答阿富汗国家建构中面临的重重困境。首先,历史遗产论难以解释阿富汗的国家建构,因阿富汗在1973年后常年处于内战和对外战争,不但没能建设成强大的现代国家,反而造成国家羸弱和动荡不已。其次,按照制度设计论,卡尔扎伊和加尼政府都仿照西方建立相应的制度,然而制度仅停留在纸面上,国家权力未能真正覆盖到整个国家范围和社会各领域。阿富汗自独立后便在实践中尝试多种政体,都没能取得良好效果。最后,民主转型论也无法回答阿富汗的国家建构难题。21世纪初,阿富汗曾在美国主导下践行“民主转型”,不但没能实现有效治理,反而导致军阀割据、暴力冲突以及恐怖主义肆虐等,严重阻碍了国家的有效建构。不过,加尼面临的困局并非转型后才出现,在1973年后阿富汗的历届政权中都能找到相应论据。为何阿富汗的国家建构未能成功?答案可以从双轨式国家建构的解释框架中找到。此处主要分析1986年后阿富汗当局的基础性权力和政治吸纳情况。

在苏军入侵后,穆贾希丁反抗阿富汗人民行动党政权。纳吉布拉1986年后开始推动国内和解以及国家重建。但其始终没能在全国范围内确定国家权威,政权的基础性权力极为薄弱。在其主政期间,国家只控制首都附近区域,广大领土被各地军阀控制。此外,纳吉布拉尽管多次呼吁组建联合政府,试图积极吸纳包括穆贾希丁在内的各路军阀,却因实力弱小且被怀疑是“傀儡政权”,始终难以取得预期效果。大量反对派游离在政权外,并且掌握武装。最终,纳吉布拉政权在军事冲突中被推翻。

纳吉布拉政权垮台后,随之而来的是穆贾希丁统治。但穆贾希丁时期仅有名义上的国家领导人,阿富汗各地依然处于军阀割据状态。当时的总统拉巴尼感慨,阿富汗存在若干政府,而首都喀布尔也被各路军阀瓜分为若干个独立王国[1]。在拉巴尼当政时期,政府基础性权力很弱,以至于他在1995年试图与塔利班和解未能如愿。之后,塔利班于1996年攻入首都喀布尔,并一度控制阿富汗全国90%的领土,拉巴尼则被迫到北方与其他军阀合作,共同对抗塔利班政权。相对而言,塔利班掌权时期,阿富汗基础性权力有所提升,但是仍不能有效控制全国。此外,其也未能建立包容性政府,严重排斥国内第三大民族以及宗教少数派,政治吸纳处于较低水平。最终,在美国的军事干涉下,该政权垮台。

随后,在美国主导下阿富汗开启民主转型,但民选政权始终没能实现基础性权力增强和政治吸纳水平的提升。在崩溃的国家重建相关制度注定是一个困难重重的过程[2]。因历史羁绊,阿富汗“城乡隔阂”问题较严重,城乡对立矛盾突出。全国只有人口占比较小的市民能够接触世界、接受现代化教育,从而具有较开阔的视野;而广袤的农村地区却封闭保守,人口占全国绝对多数的村民受教育程度低下,延续传统部落的生活方式。与之相关,阿富汗的部落势力根深蒂固,各部落地区几乎与世隔绝、高度自治与分散,导致在政治文化的传统上阿富汗普通民众对部落认同度远高于国家。加尼指出,在1747年普什图部落刚建立阿富汗时,大多数阿富汗人并没有效忠君主的传统[3]。与此同时,近30年来阿富汗国内长年战乱且中央政府权威长期丧失,导致国内军阀割据势力众多,地方很难被国家有效控制。在塔利班政权被推翻的初期,卡尔扎伊过渡政府被迫任由旧有的军阀在地方政府里把持最关键的职位,很多地方军阀甚至保留私人武装[4]。不仅如此,因2002年初美国不再让国际安全援助部队(ISAF)向喀布尔以外地区扩张,加之传统观念影响,卡尔扎伊不得不采用任人唯亲、收买拉拢既有军阀等恩庇的手段来维持自身地位,在其任期内腐败猖獗。上述举措无疑破坏了阿富汗国家建构的进程,阻碍国家权威的有效树立[5]。卡尔扎伊被戏谑为“喀布尔市市长”,政令无法下达到首都以外地方[1]。在2009年总统大选中,卡尔扎伊更是被指责通过贿选和操纵才保住总统职位,而当年投票率仅有35%[2]。囿于法律规定,在2014年大选中,卡尔扎伊无法继续角逐总统宝座,加尼最终当选。

加尼没能改善阿富汗国家权威脆弱的局面,反而导致中央权威进一步弱化,国家政治吸纳仍旧匮乏。加尼曾试图起用年轻官员组建新机构,结果导致阿富汗政府的平行机构众多、机构臃肿、行政效率低下,也致使加尼与地方实力派逐渐疏远、日渐被孤立,仅能对小圈子发号施令,其对地方影响日益下降。此外,因在阿富汗缺乏根基,为谋求本地支持,加尼主要依赖普什图人来组阁,引发了国内其他地方势力的不满。在2019年大选后,阿卜杜拉拒绝承认选举结果,甚至一度建立平行政府。加尼执政后期,阿富汗政府控制的领土面积不断萎缩。而且,政府很少控制农村地区,国家的基础性权力仍然薄弱。上述状况也限制政府进一步的政治吸纳,最终导致阿富汗国家建构走向失败。

就国家建构的成败而言,阿富汗为本文提供了检验双轨式国家建构分析框架的现实案例。正因基础性权力和政治吸纳的双重匮乏,从纳吉布拉到加尼的历届政权都无法有效地建构稳定的政治秩序,难以真正实现政治的发展。最终,阿富汗彻底沦入“国家失败”境地,长期处于战乱中。

四、结论与讨论

相比更迭政权,通过国家建构达成稳定的秩序对后发国家更为重要。然而,相关国家实现有效且持续的国家建构并非易事。围绕国家建构议题,比较政治学界已产出丰硕的成果。但面对不断变化的政治现实,该领域依旧存在可进一步拓展的研究空间。本文力图跳出现有文献,主要围绕国家建构的发生和动力,将分析重点转到国家建构的展开上。将国家建构看作一个长期的、多种力量参与的过程,而非某个关键历史节点出现的制度性转变。同时,将国家建构的逻辑从制度设计和运行的层面延伸到更为底层的国家与社会关系层面。因此,本文基于国家建构是执政者主导下的“国家与社会关系调整”逻辑,围绕基础性权力和政治吸纳两个维度,提出双轨式国家建构的解释框架。基础性权力和政治吸纳能否齐头并进和良性互动是决定国家建构成败的关键所在。当基础性权力和政治吸纳都能较高水平实现时,国家建构更容易走向成功;反之,若两者均处于较低水平,则国家建构极易失败。阿富汗的国家建构经历为检验上述分析框架提供了典型的案例。

要指出的是,本文提出的分析框架并非否定既有解释,而是对其进行补充和完善。在实际政治运行中,基础性权力是决定国家建构持续展开的基本条件,而执政者政治吸纳意愿和能力则是影响国家建构成败的最活跃变量。就此而言,对二者的强调,既是本文所做的分析路径创新,也是对后发国家研究囿于显性或隐形的价值判断的破除。后发国家若要实现成功的国家建构,必然需要强大的基础性权力以及执政者有意识且有能力的政治吸纳。如此一来,相关国家才能将不同政治力量逐渐纳入政治制度的整体框架,实现政治妥協、政治秩序以及制度化的权力更替。

囿于议题与实证资料,本文也存在不足。首先,未能进行系统的案例研究,后续研究可尝试选择更多地区的跨国案例进行比较分析。其次,关于基础性权力和政治吸纳两者相互作用如何对国家建构成败产生影响的内在机制解释仍不甚清晰。最后,仅提出国家建构何以成功的尝试性理论解释,并未给出具体如何加强基础性权力以及提升政治吸纳的现实可行操作方案,有待未来的研究进一步完善。

〔责任编辑:史拴拴〕

[1]褚向磊、苏毓淞:《民主解固——西方自由民主制的危机》,《国外理论动态》2018年第5期。

[2]T. Carothers, "The End of the Transition Paradigm", Journal of Democracy, 2002, 13(1), pp.5-21.

[3]A. Ghani, C. Lockhart, Fixing Failed States: A Framework for Rebuilding a Fractured World, New York:Oxford University Press, 2009.

[1]D. King, R. C. Lieberman, "Ironies of State Building: A Comparative Perspective on the American State", World Politics, 2009, 61(3), pp.547-588.

[2]M. Weber, Economic and Society, Keith Tribe, trans., Cambridge, Massachusetts:Harvard University Press, 2019, pp.135-136.

[3]郭忠华:《“国家建构”涵义考辨》,《中国社会科学报》2017年10月11日。

[4]杨雪冬:《民族国家与国家构建:一个理论综述》,《复旦政治学评论》2005年第1辑。

[5]F. Fukuyama, "Exchange: Liberalism versus State-Building", Journal of Democracy, 2007, 18(3), pp.10-13.

[6]C. G. Thies, "The Political Economy of State Building in Sub-Saharan Africa", The Journal of Politics, 2007, 69(3), pp.716-731.

[7]戴康、汤峰:《国家为何失败:西方学界的理论视角及其反思》,《比较政治学研究》2020年第1辑。

[8]C. Tilly, The Formation of National States in Western Europe. Princeton, N. J: Princeton University Press, 1975, p.42.

[9]查尔斯·蒂利:《强制、资本和欧洲国家(公元990—1992年)》,魏洪钟译,上海人民出版社2007年版,第22—37页。

[1]B. Smith, "Life of the Party: The Origins of Regime Breakdown and Persistence under Single-Party Rule", World Politics, 2005, 57(3), pp.421-451.

[2]J. Lachapelle, S. Levitsky, L. A. Way, et al., "Social Revolution and Authoritarian Durability", World Politics, 2020, 72(4), pp.557-600.

[3]M. Lange, The Oxford Handbook of Transformations of the State, New York: Oxford University Press, 2015, p.116; M. Lange, "British Colonial Legacies and Political Development", World Development, 2004, 32(6), pp.905-922.

[4]达龙·阿塞莫格鲁、詹姆士·A.罗宾逊:《政治发展的经济分析:专制和民主的经济起源》,马春文等译,上海财经大学出版社2008年版,第153页。

[5]D. C. North, Institutions, Institutional Change, and Economic Performance, Cambridge: Cambridge University Press, 1990, pp.3-26.

[6]D. Acemoglu, J. Robinson, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, London: Profile Books, 2012, pp.70-83, p.372.

[7]曼瑟·奥尔森:《权力与繁荣》,苏长和、嵇飞译,上海人民出版社2005年版,第1—21页。

[8]J. Goldstone, "Pathways to State Failure", Conflict Management and Peace Science, 2008, 25(4), pp.285-296.

[9]S. Huntington, "Democracys Third Wave", Journal of Democracy, 1991, 2(2), pp.12-34.

[10]迈克尔·曼:《民主的阴暗面:解释种族清洗》,严春松译,中央编译出版社2015年版,第2—6页。

[11]H. Hegre, "Toward a Democratic Civil Peace? Democracy, Political Change and Civil War, 1816-1992", American Political Science Review, 2001, 95(1), pp.33-48.

[1]E. D. Mansfield, J. Snyder, "Democratization and War", Foreign Affairs, 1995, 74(3), pp.79-97.

[2]J. Herbst, "Responding to State Failure in Africa", International Security, 1997, 21(3), pp.120-144.

[3]P. Collier, "The Political Economy of State Failure", Oxford Review of Economic Policy, 2009, 25(2), pp.219-240.

[4]C. Huang, D. Kang, State Formation through Emulation: The East Asian Model, New York: Cambridge University Press, 2022.

[5]T. Besley, T. Persson, "Wars and State Capacity", Journal of the European Economic Association, 2008, 6(2-3), pp.522-530.

[6]J. Linz, "The Perils of Presidentialism", Journal of Democracy, 1990,1(1), pp.51-69; J. Linz, "Presidents vs. Parliaments: The Virtues of Parliamentarism", Journal of Democracy, 1990, 1(4), pp.84-91.

[1]邁克尔·曼:《社会权力的来源》第2卷上,陈海宏等译,上海人民出版社2007年版,第66—67页。

[2]M. Mann, "The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms, and Results", European Journal of Sociology, 1984, 25(2), pp.185-213.

[3]H. Soifer, M. Hau, "Unpacking the Strength of the State: The Utility of State Infrastructural Power", Studies in Comparative International Development, 2008, 43(3-4), pp.219-230.

[4]H. Soifer, "State Infrastructural Power: Approaches to Conceptualization and Measurement", Studies in Comparative International Development, 2008, 43(3-4), pp.231-251.

[5]T. Besley, T. Persson, "The Origins of State Capacity: Property Rights, Taxation, and Politics", American Economic Review, 2009, 99(4), pp.1218-1244.

[6]F. Fukuyama, State-Building: Governance and World Order in the 21st Century, New York: Cornell University Press, 2004, pp.6-14.

[7]喬尔·S.米格代尔:《强社会与弱国家:第三世界的国家社会关系及国家能力》,张长东等译,江苏人民出版社2009年版,第41—43页。

[8]A. Ghani, "Islam and State-Building in a Tribal Society Afghanistan: 1880-1901", Modern Asian Studies, 1978,12(2), pp.269-284.

[1]P. Selznick, "Foundations of the Theory of Organization", American Sociological Review, 1948, 13(1), pp.25-35.

[2]T. Kuran, "Now out of Never: The Element of Surprise in the East European Revolution of 1989", World Politics, 1991,44(1), pp.7-48.

[3]E. Lust-Okar, Structuring Conflict in the Arab World: Incumbents, Opponents, and Institutions, Cambridge: Cambridge University Press, 2005; B. Magaloni, "The Game of Electoral Fraud and the Ousting of Authoritarian Rule", American Journal of Political Science, 2010,54(3), pp.751-765.

[4]E. Frantz, M. N. Ezrow, The Politics of Dictatorship: Institutions and Outcomes in Authoritarian Regimes, Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 2011, pp.47-63.

[5]M. Holdo, "Cooptation and Non-Cooptation: Elite Strategies in Response to Social Protest", Social Movement Studies, 2019, 18(4), pp.444-462.

[6]L. G. Seligman, "Political Recruitment and Party Structure: A Case Study", American Political Science Review, 1961, 55(1), pp.77-86.

[7]S. M. Lipset, "Radicalism or Reformism: The Sources of Working-Class Politics", American Political Science Review, 1983, 77(1), pp.1-18.

[8]W. Kim, J. Gandhi, "Coopting Workers under Dictatorship",The Journal of Politics, 2010, 72(3), pp.646-658.

[9]B. Magaloni, R. Kricheli, "Political Order and One- Party Rule", Annual Review of Political Science, 2010, 13(1), pp.123-143.

[1]J. Gandhi, A. Przeworski, "Authoritarian Institutions and the Survival of Autocrats", Comparative Political Studies, 2007, 40(11), pp.1279- 1301; J. Gandhi, A. Przeworski, "Cooperation, Cooptation, and Rebellion under Dictatorships", Economics & Politics, 2006, 18(1), pp.1-26.

[2]E. Frantz, A. Kendall- Taylor, "A Dictators Toolkit: Understanding How Co- optation Affects Repression in Autocracies", Journal of Peace Research, 2014, 51(3), pp.332-346.

[1]H. Najibullah, "President Najibullah and National Reconciliation Policy", in A. Larson, A. Ramsbotham, eds, Incremental Peace in Afghanistan, p.33, https://rc- services- assets.s3.eu- west- 1.amazonaws.com/s3fs- public/Incremental% 20Peace%20in%20Afghanistan.pdf.

[2]M. Ottaway, "Rebuilding State Institutions in Collapsed States", Development and Change, 2002, 33(5), pp.1001-1023.

[3]A. Ghani, "Islam and State-Building in a Tribal Society Afghanistan: 1880—1901", Modern Asian Studies, 1978,12(2), pp.269-284.

[4]R. Ginty, "Warlords and the Liberal Peace: State-Building in Afghanistan", Conflict, Security & Development, 2010, 10(4), pp.577-598.

[5]W. Maley, "Statebuilding in Afghanistan: Challenges and Pathologies", Central Asian Survey, 2013, 32(3), pp.255-270.

[1]《“喀布爾市长”风雨飘摇》,2021年12月5日,http://www.time-weekly.com/wap-article/4323。

[2]N. Weidmann, M. Callen, "Violence and Election Fraud: Evidence from Afghanistan", British Journal of Political Science, 2013, 43(1), pp.53-75.